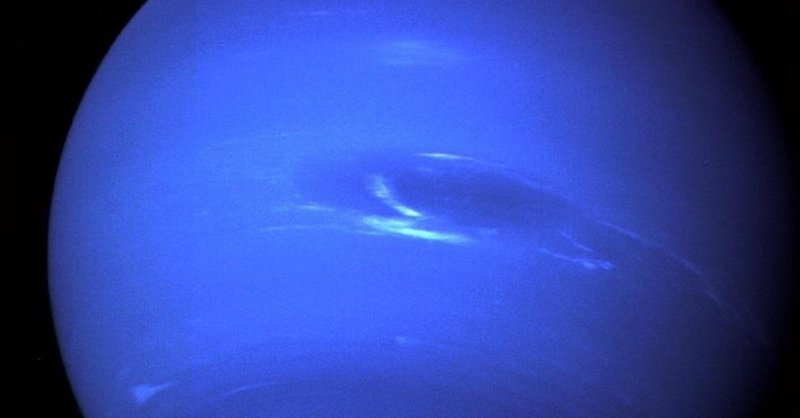

この美しくも残酷な青

俺は海王星リング状大型ステーション新規拡張部表面の最終保全確認をしていた筈だったんだ。

それがどうして。

「…畜生っ」

俺はヘルメットに浮かぶ涙の粒越しに衛星トリトンへ虚しく手を伸ばした。月のように輝くトリトンは高速で俺の手から遠ざかっていく…

…強い衝撃を受けた瞬間、俺の視界と意識が真っ白に染まった。どのくらい気絶していたかは分からない。宇宙作業服内部スピーカーからの涙声混じり絶叫で目が覚めた。

『…ラスター……!……射………!』

「ウ……」

『…逆噴射です!スラスターを全力で逆噴射してください!スラスターを逆噴射して!!起きて!!』

「…!」

目を開いた俺の視界は鉛色の塵で輝いていた。青色の巨大な海王星、それをリング状に取り巻く鉛色の巨大建築物、灰色の衛星トリトンを早いローテで見ながら回転している。鉛色の建築物の一角に花めいた虚ろな大きな穴を見つけた。俺が今まで立っていた場所だった。

ヘルメット内に鉄分の不快な匂いがする。まだガンガンと痛みが残る完全に覚め切っていない頭を叩き起こしながら、俺は黒い大きな穴を凝視する。

「ア……なんだ…」

海王星に向かって黒いガーベラのように複雑に大きく開いた穴の周りを、鉛色の破片が映画で見た地球の雪のように舞い上がり海王星の青色を反射してキラキラ輝いて覆っていた。破片雪が舞う中では大型の平べったいカニ型重機だった赤色の物体やそのパーツ、黄色のテープが巻かれた大型工具が原型を留めぬ形で漂い、そしてそれにまぎれて白い小さな人型のシルエットがまばらに漂っている。

「……一体何が起きたんだ…」

破片雪の中心にある大きな花弁を持つ花のような爆発跡を俺は呆然としかし目が離せずに眺めている。

外側に向かってステーションの鋼鉄外部壁がめくれている。そうか、足の下の内部からの大爆発で俺は吹っ飛ばされたのだ。

俺は回転する景色をぼんやりと見つめながら他人事のようにつぶやいた。

明日はとても大切な日だったのにな。これでは、去年と同じように宇宙ユリの花束を買っての外出はできなさそうだ。

『ああよかった、起きたんですね!副現場監督!早くスラスターを逆噴射してそこから離脱してください!早く、早く!!』

泣くようなオペレーターの声で俺は我に帰った。回転しながら周囲を見渡した俺は自分の状況を把握する。事故現場を俯瞰する位置にいる、つまり俺は爆発の反動で海王星に向かって飛ばされている!

まずい状況だ、本当に。くそっ。

俺は舌打ちをした。

「言われんでも離脱する!君、パニクらせてすまんな」

宇宙作業服腰部に取り付けられているスラスターを微量噴射させてまずは俺自身の回転を止め海王星を背にする。バックパック、腰、脚、踵、肘、両手のスラスターを全て海王星に向け逆噴射させ、同時に腰の3本の命綱を一気に巻き上げる!

しかし推進力と、それがもたらす俺が知っているGを感じることはなかった。

「エッ…?!」

爆発跡に向けた俺の視界の隅に、先がほつれた命綱だったカーボンロープが泳いでいた。命綱の止め先ごと吹っ飛んでいたからだ。命綱だったものは虚しく俺の腰から顔の先を揺らぐだけだった。

パニックになっていたのは俺だった。

「マジかよ…」

やっと冷や水を被ったように冷静になった俺はヘルメットのバイザーに宇宙作業服の破損状況を投影しおのれの体と共にチェックする。

バックパックは酸素ボンベこそは無傷だが、2/3は吹っ飛び肝心のスラスター機能は燃料を少し残して停止。もはやスクラップといっていいだろう。小型スラスターは左腕の肘と手のスラスターが完全破損。左腕そのものは骨が折れたのかロクに動かない。その際に空いた作業服の穴はオートで塞がれたようだ。右のサイバネティクス義足は運動能力の大幅低下とスラスター機能停止。

無事なのはほかの各部小型スラスター、生身の方の左足、右腕サイバネティクス義手、右の高性能サイバネティクス義眼と耳、それと俺本体。

酷い有様だ。しかしこの状況で生きているだけでかなりマシなんだろう。

次は現況の把握だ。

「オペレーター君、副現場監督の俺だ。まだ通信は通じるか」

『ハイ、通信速度感度、共に良好です。どうぞ』

「よし。現場監督から何か指示はあるか?」

オペレーターの声にならない詰まった声が聞こえた。

「そうか……分かった。言わなくていい」

現場監督のバイタルサインが無いということだろう。つまり即死、か。現場監督が不在ということは今は副現場監督の俺がここの責任者ということになる。しかし指揮を取ろうにも俺自身のこの状況を脱することすら難しいときた。

「すまない。本来ならこの現場の指揮は副現場監督の俺がやるべきだが、今はこの状況を脱してからだ。もう少し待っててくれ」

『ハイ分かりました』

勤めて冷静に返すオペレーターが気丈に頷く様が見えたようだった。

漂う俺の視界に不意に白い人型が目に入った。右のサイバネティクス義眼で人型をズームすると最近現場に入ったばかりの新人が必死の形相で手を伸ばしながらこちらに近づいてくる。

「待てっ!こっちに来るな!」

この距離ではお前の命綱は届かない筈だ。命綱を外すなんて無茶をするな!馬鹿野郎!

届かない怒鳴り声をあげ俺がジェスチャーで止めようと右腕を振った瞬間、移動用推進小型ドローンに掴まって突進した別の白い人型が新人を攫うかのように捕まえた!捕まった新人はなおも抵抗して俺の方に行こうとバタつかせるが、別の白い人型は新人の胸ぐらを掴むように顔を近づけて抑え続けている。

別の人型は二人から少し離れたところで漂う大型重機のだった物体の広い運転席を指差した。命綱が届かない距離で遠く離れつつある俺より、命綱を付けて助けに行ける距離にある人を助けに行けと。

「それでいい。正しい判断だ。」

俺は他人事のように頷いた。

新人はドローンに命綱を取り付け泣きながら別の人型と共に重機だったものに向かった。不細工な顔だ。しかし最期かもしれないという状況でこの顔を向けられるのは良いことなのだろう。

別の人型は重機に向かう前に俺の方を振り返り深い苦渋と悔恨の表情で頭を下げた。

新卒の現場建築士のイアンだった。荒っぽい建築現場でよく「すいません」を口癖のように使うような気が弱そうな青年。それが二次災害を防ぎながら誰を助けるべきか冷静に判断し救出にあたっている。

俺は気にするなと手を振って返した。

「なんだ、土壇場ではやるじゃないかお前。その歳でそれなら俺より優秀だよ」

重機のだったものを包む明るい銀色の塵に向かって進むイアンの後ろ姿に俺は届かない感嘆の声をかけた。

でもその判断力は建築士よりは警察とかに転職した方がもっと活かせると思うがな。

命綱はない、バックパックは使えない、小型スラスターはあちこち死んでいる。どうしたものか。俺は限られた脱出法に悩まされる。

こうしてる間にも海王星にどんどん近付いてしまっている。視界に青色がいやでも広がりつつある。あの青い星に入ったら最期、大気圏突入時に発生する熱が大気圏の80%を占める水素に引火して文字通り爆発四散は免れない。たとえ引火爆発を逃れたとしても、更に硫化水素の雲でトドメを刺されるか、超音速に近い風速の大型暴風に吹き飛ばされてしまうだろう。

焦る俺の視界に小さな火花を散り続けるサイバネティクス義足が目に入った。こいつはスラスター機能こそは死んだが、僅かにだが動かせるこの足はまだバッテリーは生きているようだ。

俺は右足のサイバネティクス義足の痛覚などの感覚を一切遮断した。

「畜生、まだ足のローンは残ってるんだぞ」

ロクに動かないくせに何かが引っかかったのか右足を外すのには苦労させられた。左足と腹で抑えながら作業用絶縁体モードにした右腕で義足のバッテリー周辺をいじる。背中からバックパックを外し、高圧縮酸素ボンベと入れ替えにまだ残る推進剤の中に義足を入れた。酸素ボンベは腹に括りつけ、そのバックパックを無事な左足の下に添える。

「……9、8、7、6」

俺は口でカウントダウンする。

「5、4、3、2、1、0!」

0と同時に俺は残りの小型スラスターを全力噴射させバックパックを蹴飛ばし垂直に飛んだ!蹴飛ばした直後にバックパックは爆発!更に勢いをつけ飛び上がる!

それまでだった。飛び上がった、たしかにそうだ。しかし近づきすぎた海王星の重力を振り切るのには足りなかった。更に燃え尽きた小型スラスターを全部投げ捨てて推進力にあてても無駄だった。

イアンが推進用小型ドローンで俺を助けに行かなかったのは推進用小型ドローンの推力では不可能だと解っていたからだ。僅かに生き残ってたその貴重な小型ドローンの推進力では重力に囚われたものを引き上げることはできない。

俺が海王星に呑まれるのは、もうとっくに決まっていたのだ。

「畜生、やはり戻れないのか……」

事実をつけつけられた俺は手足を投げ出し大の字になった。

その俺の正面には海王星の衛星のトリトンが浮かんでいる。朱の色がほんのり入ったかのような荘厳な灰色の大きな衛星だ。

俺は顔を右に向ける。事故現場では輝く鉛色の雪が更に広がり大きく開いた黒と鉛色のガーベラのような穴の周りで人型と小型ドローンが必死になって動き回っている。俺自身も不思議なぐらい冷静になってその様を俯瞰していた。

「通信はまだ繋げることはできるか?オペレーター君」

『ハイ、大丈夫です』

オペレーター娘は即座に返事をした。

「よし、いけるな。通信を続ける。俺の通信はオペ室としか通じないんだな?」

『ハイ、オペ室専用の中継機器のみです。他はまだ復旧できていません』

「わかった。まず俺の状況を説明する。俺は海王星に近づきすぎた。復帰は不可能と判断する」

『そんな…』

彼女の声が震えるのは分かったが、なだめる時間がない。構わず続ける。

『しかし副現場監督としての仕事はまだ続けさせてもらう。今の俺の位置からなら事故現場が俯瞰できる。今唯一全体像が見渡せるのは俺だけだ。海王星に落ちるまでに時間はまだあるからしばらく指揮を執る。俺が指揮不能となったそのあとは現場建築士のイアンに引き継いでくれ。あいつならできる筈だ』

『り、了解です』

「ところでオペレーター君、名前は?」

『え?ハイ、名前ですか。アマーダです』

「ありがとうアマーダ君。最期の仕事に付き合ってくれ」

オペレーターのアマーダ君越しに俺は指揮をとる。

「破片がこれ以上飛び散らないように今ある電磁ネットを連結させて、ステーション第3面A地点より第25面S地点までなんとしてでも覆え!」

「本社と連絡は付いたんだな!大型装甲タイプ双腕重機ガザニは20機ほど、中継機器用宇宙ブイは10機、それと電磁ネットと中型推進ドローンとカプセル型担架をありったけ持ってくるように連呼しろ」

「宇宙ターミナル海王星本部に以下連絡、第1級爆発事故が発生。ステーション第3〜25面より広範囲に破片が飛び散ったため海王星北半球太陽側は全て成層圏外航空に支障が発生すると考えられる。この地区の運休を強く勧告する」

「第9面の穴のへりにあるクリガニ型重機3号機は俺の位置からは両脚部のジョイントから大きな火花が見える。見てくれは無事そうだがそいつは二次災害を呼ぶぞ、使うな」

「第12面の被害が意外と広範囲だ。破片量は他よりかなりマシだから、本社からの応援を待たずに行けるやつは救助と被害状況の調査に向かってくれ。なんとか動かせるクリガニ型重機が近くにあるんだな?よし、そいつも12面に向かわせて廃材の露払いをさせろ」

「自分の安全を確保してから救出に迎え!」

まだ事故現場には混乱はあるものの、俺のテンパった指示のおかげか、生き残った現場作業員と救出に来てくれた他社の作業員達はある程度お互いできることを見つけたらしく動きに統率が見えてきた。鉛色の雪は電磁ネットに次々と捕まえられ、鉛色と黒のガーベラのような穴は花束を覆う紙のような紫色の電磁ネットに覆われつつある。

一方で俺の視界には海王星の鮮やかな青色の率がかなり占めてきた。体の向きを変えトリトンを正面に見据える。

「俺は、ここまでか」

「アマーダ君、まだ通信は繋がるか?」

『ハイ、通じます』

「俺は海王星にかなり近いた。しばらくしたら通信すら不能になるだろう。指揮をイアン君に移譲する」

『…ハイ、移譲手続きを取ります』

アマーダ君の涙声がまた戻りつつある。

「移譲手続きをとりながらでいいから聞いてくれ。ここから先は俺のプライベートの話だ」

『都合が悪ければ録音、消しましょうか』

「いや、そのままでいい。遺言みたいなものだから」

『遺言…』

涙声が高くなる。さっき声を初めて聞いた女の子に重いものを押し付けてしまうことについて申し訳なく思うが最期の大事なことだと割り切って続ける。

「俺が社に登録してる緊急連絡先はふたつ、兄弟の住所とパートナーの住所だ。弟の住所の方には、俺の惑星地ビールコレクション全部やる。飲むなり売るなり好きにしてもいいが、捨てるのはやめろ。迷惑以外何も残してやれない兄ですまない、と伝えてくれ」

涙声だかしっかりとハイと返事が帰ってくる。

俺はトリトンから目を離さずに続ける。

「パートナーの住所の方、こっちは“月がきれいですね”。それだけ伝えてくれればいい」

『えっ、それだけですか。それにこのパートナーさんというのは』

オペレーター室には作業員のデータが揃っている。今のも過去データも。

「向こうは何か言うかも知れないが、俺の最期の言葉と添えてくれれば素直に受け取ってくれる筈だ」

向こうの誰かが気を利かして墓前にでも添えてくれるだろう。

「以上だ。それだけをそれぞれに伝えてくれればいい。アマーダ君、遺言という重いものを押し付けて本当に申し訳ない」

涙声の中ではっきりとアマーダ君が返す。

『グスッ…現場の皆さんのお声を聞き取って伝えるのが私の仕事です。申し訳なく思うことはありません』

「ああ、そうだったな。君もプロだったな。ここまで付き合ってくれてありがとう、アマーダ君。さようなら、お元気で。…では通信を切る」

ブッ!と遮断音がヘルメットの中で響いた。アマーダ君が何か言いかけたのは分かっていたが通信を切った。このままズルズルと会話してオン状態を続けると俺の断末魔まで聞かせてしまうだろう。そんなものを聞かせるわけにいかない。

俺は事故現場から名残惜しく視線を外し、正面に浮かぶ衛星トリトンを見る。この灰色の大きな衛星は暴風渦巻く海王星よりとても静かで落ち着いている。海王星の月と誰かが言っていた。月というのはとても静かな星と相場が決まっているらしい。

いつかパートナーとふざけて地球風味の月見と称して十五夜に見ていた海王星の月。お菓子山盛りで皿に盛りビールと抹茶ラテ片手にお互い無口にまったりと時には短い会話をしてぼんやり穏やかに眺めていたあの時と同じ色、同じ大きさ。

「月がきれいですね」

その時アイツはそう言った。俺はいつもタメ口で話すのにと違和感を持ったが、その時は意味を知らなかった。

「ああ、きれいだな」

真面目に返すと、アイツはそのまんまかいと苦笑しながらも意味を教えてくれた。その言葉の意味と、少しはにかんだ顔で解説するアイツのかわいさにぐっと胸を突かれた俺はつい思わずアイツを胸元へ引き寄せた。

しかし直後にボコボコボコボコと胸筋と腹筋に連続短打をくらってしまった。

「いたいたいたいた、拳はやめろって」

「そっちこそいきなりなにすんだよー、不意打ちの筋肉ハグで締めるなって。それ地味に痛い」

アイツは真っ赤な顔で俺を軽く突き放した。

「すまない、つい力加減を誤った。まあこれでも食って機嫌なおしてくれ」

俺は片手を立てお菓子を差し出した。

あの時はこれが二人で見る最後のトリトンになるとは思いもよらなかった……

海王星の地表面を背にして酸素ボンベを腹にくくりつけ自由落下する俺の視界は、海王星の大気の底抜けに明るい青色にじわじわと侵食するように覆われつつある。

白い宇宙作業着が青色を反射しほんのり青みがかってきた。元命綱だったカーボンロープがたなびき水色の布や紐になって俺の視界内ではためいている。右足の義足のアタッチメント部は青色に鈍く反射し始めた。

海王星の大気圏にどうやら突入を始めたようだった。

ヘルメット越しに耳からゴゴッゴゴゴゴォ!と轟音が響く。サイバネティクス右耳の可聴域を0にしようかとした時、俺は思い出した。

これはアレとともに残された爆音と同じ音だ。

四年前、サイバネティクス手術後一ヶ月経ってもまだ馴染まない右の義足を引き摺るように歩いた俺は本社の奥にある部屋に通された。その部屋は現場で破損したデータ再生と保管を主に受け持つ部署だった。そこに俺向けのメッセージがあるという。

そこで俺は海王星に呑まれて死んだアイツの最期の録音データを聞かされた。

「ゴゴゴゴ…へ、月がゴゴッきれいですねゴゴッゴゴゴゴ!ゴゴさよゴゴなゴゴゴゴォ!」

呆然と座る俺を尻目に再生は終わった。録音はここで途切れていたという。

本社を出た俺は地に足がつかないような現実味のない感覚そのまま、色あせた街を右足を引き摺るように歩いて帰った。持ち帰った録音データを家具が少なくなった自宅でもう一度再生をした。幾度か再生した後、アイツは海王星に呑まれて死んだとやっと俺は現実を受け入れた。受け入れた俺の残った左目からようやく初めて涙が出た。ひとたび流れた涙は溢れて止まらず、俺は広くなった部屋でしばらくひとり哭き続けた。

完全に海王星の大気圏内に突入した俺の左手、右手、残された左足、たなびくカーボンロープ、そして俺の視界は明るく重く美しくも残酷な青色のベールに染まった。海王星の大気は徐々に濃くなっていく。月であるトリトンはもうそろそろ見えなくなってしまうかもしれない。俺はトリトンに視界を戻す。

俺はトリトンを見て思わず自分の目を疑った!

灰色だったはずのトリトンは青白く輝いていた!

海王星の大気圏の濃い青色の影響をうけたのかその青みがかった月肌は宝石のように輝いているように見えた。トリトンは海王星の月としてこの明るく無情な濃いベールの青の夜を、落ち着かせるような優しい青白い光で輝きあまねく照らす。

「ア…とてもきれいだ」

俺は思わず声に出した。

「アイツが見た“きれいな月”ってこれだったのか…」

だいぶ痛んだ俺の左目からとめどなく涙が出てきた。

アイツが死ぬ間際に見た、ここでしか見ることができないたったひとつのとても美しい月夜をいま俺は見た。

「トリトン、お前にはそういう顔もあるのか。でもそういう顔を見せてくれる時は俺かだれかが死ぬ時かよ。お前の光は優しいのに無慈悲だな」

俺は海王星リング状大型ステーション新規拡張部表面の最終保全確認をしていた筈だったんだ。1時間ほど確認作業しておしまい。あとは打ち上げで軽くビール飲んでこの現場とはさようなら。一週間後にまた次の現場へ。俺が仕事に一心不乱に打ち込むだけの充実した虚ろな日々は続くはずだったんだ。

それがどうして。どうしてこうなった。

四年前の明日、あの爆発事故で右半身の大部分が吹っ飛ばされ意識も吹っ飛んでた俺が救出されたそのほぼ同時刻、爆発の衝撃で飛ばされたアイツは海王星に呑まれた。遺体は探したが骨片すら残らなかった。

そのアイツと俺は同じもの、ここでしか見ることができないとてもきれいな海王星の月、青白く輝くトリトンを見ながらいまから同じように死ぬ。

「…畜生っ!アイツ月がきれいって今見たまんまの感想も込めてるじゃねえか!それ今ここじゃねえと分からねえだろ!!」

俺はヘルメットに浮かぶ涙の粒越しに衛星トリトンへ虚しく義手を伸ばした。宝石のように青白く輝く神話の世界のような月のようなトリトンは、高速で義手から遠ざかっていく…

耐火性を持つ宇宙作業服の中で俺は加速するGと、大気圏突入による灼熱の激痛と、海王星の大気に含まれる水素への引火爆発による死への怯れで痙攣し絶叫し続ける。

「ギアアアアアアアアアアアアッッギアアアアアアアアアアアアアアッッッ!!!!」

海王星に呑まれ始めた当初はまだあった生身の左脚と左腕の感覚はとうの昔に灼熱の激痛と共に消えている。左目も駄目になったのか急に視界が狭くなった。何も見えないはずの左目からいまだに涙が出てヘルメットの中で浮かぶ。これは痛みなのか恐怖からなのか生理反応なのか、トリトンへの感動なのか、それともアイツへの涙なのか俺にも分からない。

一方で同じ宇宙作業服の中で海王星の大気の青色のベールに囲まれてなお気高く輝く青白のトリトンを、残った右の義眼で涙の粒越しに落ち着いてじっと見続けている俺がいる。たぶんアイツもそうしていただろう。死ぬまで俺はアイツが今際の際に見た美しいものをずっと見ていたい。

もしあの世とかいう向こうの世界というものが存在していて、またアイツに会えたのなら今見ているトリトンの限定的美しさについて二人でじっくりと語りあえるように。

ついに最後の俺の体のパーツ、右の義手が千切られ灼熱の赤に縁取られた底無しの青色の空へ遠く飛ばされる。もう手はトリトンへ伸ばせない。涙は熱で枯れはてた。目の前に浮かぶ一粒が最後の涙だ。いま俺の目の前で蒸発した。

俺の右の義眼もノイズの雨が何本も走り続いて止まない。だが義眼はトリトンを瞬きせずに離さずとらえ続けてる。

喉も灼熱で焼かれて死ぬほど痛い。しかし俺は。

「アアア……月がっアアアき、きれアア……」

明るく重い青の夜空にブルーカラーの宝石のような光を放って浮かぶ小さな小さなトリトンへ向け俺は声帯と喉の筋肉と口に最期の力と意識を振り絞る。アイツが最期に遺してくれた言葉と思いを今度は俺が返すべく。

「アアつつ月き、がアアきれいででですねアアアアあ、あ………!」

最期にアイツの名前を叫んだと同時に、灼熱が大気の水素に引火し爆発が遂に俺の頭を割った。月は消え重く輝く青色のベールが俺の視界と意識とそしてアイツの名前を完全に塗り潰した。

[終]

ヘッダー写真はNASAより拝借

(https://www.jpl.nasa.gov/spaceimages/details.php?id=PIA02209)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?