新宗教における宗教的回心とカリスマの内在性ーー神霊教とGLA信者のライフヒストリー調査を通して

学生時代の卒業論文も今のインタビュー執筆に通じていると思うので、稚拙な文章ではありますが、全文公開します(1万字ぐらいあって長いです)。

序章 研究にあたって

0-1 研究の関心

私はこれまでの人生の半分をアメリカのテネシー州で過ごしてきた。ここは南部の保守的な地域でキリスト教が政治、教育、経済において重要な地位を持っていた。そのような地でイスラム教のモスクが建設されることになり、町では反対運動が起きた。その際に、彼らの信仰心と私が抱く宗教のイメージには大きなギャップがあることを知った。

それでは現代日本において宗教の役割とはどのようなものか。葬式の際の寺と正月に初詣で神社に行くぐらいのもので、一般社会では宗教は希薄化している。日本で影響力の強い宗教となるのは新宗教だ。しかし、我々が新宗教の名を聞く時の多くは事件や社会的トラブルに関わったときであり、多くの人は強い信仰心をもつ人には懐疑のまなざし、警戒心を向ける。さらにオウム真理教による一連の事件以来、日本で新宗教は現代社会が生み出した闇のように考えられるようになった。

一般的に新宗教は「アヤシイ」もの、「アブナイ」ものとしてイメージされている。そのような社会において「なぜ宗教を信じる人がいるのか」という疑問が生じる。それは自己のアイデンティティの追求のためや、有機的な人間関係や納得のいく世界観・死生観を求めてと人によって違うだろう。入信する際も家族や友人たちに反対されているだろう。

そこまでして救いを求める理由とは何なのか。物質的に飽食の現代において人々が宗教、もっと言えば伝統宗教ではない新宗教に何故魅かれるのか。この疑問を、本稿の執筆における動機とする。

0-2 研究の目的

世俗化した現代社会において、人々が新宗教に救いを求めて回心する理由を明らかにする。また、その回心理由にはカリスマの内在性があるのかも検討する。

本稿において回心とはジェイムズ(1969)が定義する、自らを不幸で苦難に満ちた人生を歩んでいると捉えていた主体が、宗教的な信念体系と接することで、統一され、幸福だと意識するようになるプロセスを指す。

0-3 研究の方法

文献調査とライフヒストリー調査を主とする。社会学や宗教学の文献以外にも、各教団の機関紙やホームページにも目を通し、それらを解釈しつつ考察を付加する。

インタビュー調査は1つの教団だけに絞ると、その団体への入信理由になると考えられるため、2つの異なる団体の信者を対象にライフヒストリー調査を行う。

選定教団は仏教系やキリスト教系のどこにも属さない諸教系教団とする。伝統宗教の系譜を辿った教団よりも、諸教は教義や儀礼が霊=術的なものが多く、情報も少ないためアヤシイというイメージを持たれやすいと思うためだ。

0-4 論述の構成

第一章では回心とカリスマの内在の先行研究を見ていく中で問題の所在を把握し、宗教社会学におけるライフヒストリー調査の意義を述べる。第二章ではこれまでの文脈とイメージを考察し、ライフヒストリー調査を行う教団の選定を行う。

そこからインタビューに移り、第三章と第四章で2つの教団の2人の信者のライフヒストリー調査を考察する。現代においてなぜ、新宗教に救いを求めたのかを実例をもとに述べる。

そして第五章では4人のライフヒストリーをもとに調査分析をし、第六章で総括を行う。

第一章 回心とカリスマ研究の到達と限界

1-1 回心研究のプロセス・モデル

回心研究及び入信研究の歴史的考察は、井上・島薗(1985)、伊藤(1997)、川上(2007)に詳しい。これらによれば、回心研究は、宗教的達人やカリスマ的存在がいかなる宗教体験を通じて宗教化に転身するに至ったかを研究するものが中心で、心理学と宗教学を中心に研究されていたが、1960年代より新宗教運動(New Religious Movements)の活発化に伴い、社会学においても研究が盛んになった。

回心の研究は心理学の領域に近いが、特別な宗教的素質を持った人々の神秘体験に注目し、どのように内面を変化させていくかに着目した「回心の心理学」とは異なり、宗教社会学においては「人はどのような状況下で宗教集団に加入するのか、それは本人や周囲にどのような影響をおよぼすのか」に着目し、回心はある集団への帰属過程として捉え直されていった(井上・島薗:1985:91-92)。

これまでの展開を踏まえて本稿では回心研究で度々使用されるロフランド=スターク・モデルと、グロッグの剥奪理論という2つのプロセス・モデルを研究視点として用いて、これまでの新宗教に関する回心の先行研究を再考していく。

1-1-1 ロフランド=スターク・モデル

ロフランド=スターク・モデルは数多くの回心に関する実証研究で用いられ、中立的な人間観に立ち過ぎているという批判もあるものの有効なモデルとして考えられている。LoflandとStark(1965)は、アメリカ西海岸における統一教会の布教活動と入信過程の観察からモデル構築を試みた。すなわち、①持続的緊張を経験し、②宗教的パースペクティブにより自己を解釈しようとし、③宗教的な探究者として自らを位置づけ、④人生の転機で特定の宗教と出会い、⑤その宗教集団との感情的紐帯が形成され、⑥一般社会との感情的紐帯が弱まり、⑦宗教との集中的な相互行為に晒されるという、7つの過程から構成されているプロセス・モデルである。

前半①~③を個人の内面的要因、後半④~⑦を相互作用的な状況的要因として、入信プロセスの理論的説明が試みられるが、⑥に関しては教えの生活実践を強調する殆どの日本の宗教では当てはまらない。ただ、伊藤(1997)は、このモデルを再評価する試みの中で、7つの条件は入信の必要条件ではなく、入信研究の重要要件であると結論付けている。

1-1-2 グロッグの剥奪理論

ロフランド=スターク・モデルの、①の緊張というタームは、重圧、フラストレーション、剥奪等を含んだ概念として定義されている。この剥奪というタームについて、Glock(1965)は剥奪の5類型を提唱した。すなわち、所得配分や物質的所有に対する不遇感を指す経済的剥奪、社会的な地位・名声・権限に対する不遇感を指す社会的剥奪、身体的・精神的な領域における生得的な特徴に対する不遇感を指す有機体的剥奪、理想の世界と現実とのギャップに対する葛藤に起因し社会的矛盾に直面することによって派生する倫理的剥奪、アノミー状況において集団に共有されている価値からの疎外を感じ、人生の意味を見出せなくなる、意味の喪失に関わる精神的剥奪の5類型である。グロックは世俗的・宗教的問わず、あらゆる社会運動の背景には何らかの剥奪が存在し、剥奪からの回復を求めて人々は社会運動に参加すると説く。

本研究ではライフヒストリー調査を通して、各インフォーマントの分析の上でモデルと剥奪理論の適用可能性があるかを検討していく。研究視点として現状最も有効性があり、回心プロセスを総合的に理解する一つの手がかりとして、ロフランド=スターク・モデルを求め、剥奪という概念は社会学的な多くの分析において常に参照される汎用性の高いタームとなっているため、ロフランド=スターク・モデルを補足する目的で用いる。本稿の目的である世俗化した現代社会における回心理由を紐解くには、このモデル・剥奪理論が分析には最も適していると考えているが、カリスマの内在性においては理論的な関連性は見られないため、カリスマの内在性は別個でライフヒストリーの文脈から読み解く。

1-2 新宗教における回心の研究

諸教系教団の信者を対象としたアプローチというのは、これまで行われてこなかったようで、そもそも本稿で調査対象としている教団に対する研究自体少なく、回心の研究に関しては見当たらない。そのため先行研究では近年の代表的なものを検討していく。

近年の新宗教に関するライフヒストリー調査を用いた回心研究は2つのアプローチが見られる。1つ目がエスノメソロジーの手法を用いて「自己物語」(self-narrative)に重点を置いた「信仰形成の自己物語」で、2つ目は自己物語が構築される社会的文脈に重点を置く「信仰形成のライフストーリー」である。

秋庭・川端(2004)は真如苑の「霊能者」と呼ばれる熱心な信者を対象に入念な調査を行い、「開かれた濃密な記述」による教団史の再構成と、霊能者の回心プロセスをインタビューと統計的手法の併用によって解き明かすことで、この教団の持つ宗教的世界の理解と記述を試みている。AUTOCODEやKT2システムといったプログラムを用いて、質的なデータを数値化し計量的な手法を用いた計量テキスト分析である。ただ、リクールの現象学的な「物語モデル」のアプローチから回心プロセスを明らかにしようとする点や、インタビューで語られたテキストを抜き出し、そのテキストの使用頻度から「信仰史のマップ」を作成し回心過程を結論付けるのはあまりに機械的・非人間的であり、また他教団への適応は難しいと思える。

芳賀・菊池(2006)はガーゲンの自己物語論の観点から回心プロセスを生み出す社会的コンテクストに着目し、回心を突発的な個人体験より、むしろ他者との相対作用から生じる緩やかな過程と捉え、その本質は自己物語の書き換えにあるとみなした上で、そうした書き換えの過程が真如苑の青年部弁論大会発表者の準備過程においてみられるとした。ただ、分析が教導的側面に依存しており、断片的なものに留まっている印象を受ける。また、この方法も他の教団への適用は難しいように思える。

この2つのエスノメソロジーの観点から見た真如苑研究で、回心という信者の精神史的事実が回心の物語の中で常に想像され、更新されているという認識であり、入信動機や入信の背景を信者のライフヒストリーから探るといった従来の「事実発見型」調査研究は意義を失ったと櫻井(2005)は指摘した。しかし、同時期に2つ目のアプローチとなる「信仰形成のライフストーリー」も出てきた。

伊藤(2003)はニューエイジ運動の時期にアメリカやインド等、世界各地で信者を集め巨大なコミューンを作り上げ、共同生活を行っていた和尚ラジニーシ・ムーブメントを対象とし、集団としての教団の変遷と個々の信者の回心プロセスを、文献資料とインタビューを組み合わせて長時間にわたって行い、ロフランド=スターク・モデルを用いて分析をしている。相互の関連にも目を向けたもので、これは教団ライフサイクル論の分析にも個別の信者の回心研究にも応用可能なものである。このロフランド=スターク・モデルを用いた研究と類似し、さらにグロックの剥奪論を追加したのが寺田喜郎(2006)の生長の家の台湾人女性を対象としたものだ。転換的回心は、人間集団としての教団との接触によるものではなく、単独の教団の書物の読書行為にその契機と深化の促進があったとし、教団の超越性としての教義が統合的に構造化していることを示した。

西山(1976)は入信過程を「ねぼけ」(休眠)と「めざめ」(活性化)が繰り返される「螺旋的な深化過程」とし、また悩み事や問題一般が「おさとし」(「めざめ」の契機となる悩み事や問題)として機能するには、当人がある程度教団の信念体系を受容しているか、それを受容する姿勢が必要と指摘した。塚田穂高(2006)はこの研究を継承発展させ、2世信者を対象に信仰形成の過程における当事者の主観的な意味付けを主題化するために、インテンシヴなライフヒストリー・アプローチを採用し、その語りの分析から2世信者の信仰形成の問題を考察した。その結果、信仰形成の過程においては「ねぼけ」と「めざめ」から来る信仰を捉え直す契機が必要であることを示した。

それぞれの研究において重要な知見が提出されているが、本論において加味すべき論点は何であろうか。既出の研究においては、カリスマ的リーダーの内在性への目配りが不十分であったと感じる。どの研究においても教祖や創始者に触れているが、その教祖の存在にはあまり注目していないように思えた。

伊藤(2003:94-97)は教団が事件を起こし解散した後にも、教祖のラジニーシの存在を疑わなかった信者たちについて、自己の意識変容を最優先し、それに関わる貴重な体験をラジニーシのもとでしたことが、不信感を抱かずに教団に残ったことを示したが、そのラジニーシのカリスマ性については触れていない。

寺田(2006)は上述したように教義が統合的に構造化していることを示したが、そもそもの教義や書物を著した教祖に関しては記述がない。カリスマの存在が既に前提とされているが、回心に関してはカリスマがどのような影響をもたらしたかを考慮する必要があるだろう。そのため次節でカリスマに関する先行研究を検討していく。

さらに回心の研究は上述したもの以外にもあるが、2世信者に関するものが多い。上述した研究でも伊藤(2003)以外は全て2世信者であり、塚田(2006)のように2世信者の回心研究ならともかく、親からの受諾ということもあり、回心というテーマにおいては、そのものに特化した研究とは言いにくい。そのため本稿ではインフォーマントは全員1世信者とする。

「信仰形成の自己物語」の立場は分析が抽象的なものになる傾向が強く、物語に依拠しすぎるため回心の結論が輪郭のない捉えがたいものになっている。それに対し「信仰形成のライフヒストリー」は櫻井(2005)の指摘があるように、信者の物語は更新されるという点は否定することはできないが、少なくとも回心理由が明確に導き出せることから、本稿では、「信仰形成のライフヒストリー」の立場を取る。

1-3 カリスマの研究

先行研究を考察していく前に、ウェーバーの定義するカリスマの概観しておく。ウェーバーは「『カリスマ』 とは、非日常的なものとみなされた(元来は、予言者にあっても、医術師にあっても、法の賢者にあっても、狩猟の指導者にあっても、軍事英雄にあっても、呪術的条件にもとづくものとみなされた)、ある人物の資質をいう。この資質の故に、彼は、超自然的または超人間的または少なくとも特殊非日常的な、誰でもがもちうるとはいえないような力や性質を恵まれていると評価され、あるいは神から遣わされたものとして、あるいは模範的として、またそれ故に『指導者』として評価される ことになる。当該の資質が、何らかの倫理的、美的またはその他の観点からするとき、『客観的に』正しいと評価されるであろうかどうかは、いうまでもなく、この場合、概念にとっては、全くどうでもよいことである。その資質が、カリスマ的被支配者、すなわち、『帰依者』によって、事実上どのように評価されるか、ということだけが問題なのである。(ウェーバー:1970:70)」とカリスマを定義付けた。

つまりカリスマとはある人物に宿っているとみなされる特種な非日常的な資質を指す概念であり、その人並み外れたそのような資質を持つため優れた指導者として帰依者たちから評価されるということだ。非日常的・超自然的であるがゆえに、周りの人々は情緒的な反応を引き起こし、情緒的に魅了されて人々は、カリスマ的人物を指導者として評価し、自ら情緒的帰依者として従うのである。

カリスマ的指導者の支配なり指導なりに人々が服従するのは、支配三類型でいうところの、合理的・法制度的な理由でもなければ、慣行的・伝統的な権威に基づいてのことでもなく、服従者たちが、彼らの人格のうちにカリスマを認めて心酔するからである。常人には見られないような肉体的・精神的な素質や力能を確認して、情緒的に彼らに傾倒するからであり、カリスマの非日常性に鮮烈な印象を受けて魅了されることが、帰依という形の被支配の源泉だとする。(ウェーバー:1960:47)

またカリスマ的指導者は、異常な危機的状況に際して、人々から超自然的な素質を期待されるが、この期待に応えて実際にカリスマとして認められるが、裏返せば「彼のカリスマが証しによって実証されている間だけ、服従が捧げられるのである(ウェーバー:1960:47)」ということで、証しが現れなければカリスマ的指導者は認められなくなる。

カリスマ的支配は、カリスマの非日常性のために、ただ一時的にのみ存在するため、カリスマの日常化が始まる。「カリスマ型支配は持続することはできず、伝統化されたものへまたは合理化されたものへ、あるいは両方の結合したものへ変化する。(ウェーバー:1970:80)」

カリスマが世襲によって伝統化される場合は「血統カリスマ」となる。カリスマが成文化された手段によって合理化される場合は「制度カリスマ」と呼ばれる。あるいは、カリスマが、伝統化および合理化の結合によって非人格化される場合は「官職カリスマ」となる。(ウェーバー:1970:80)

これらのカリスマ支配における資質の問題とは、その素質の客観的な正しさではなく、カリスマ的支配、すなわち帰依者の評価のみが問題なのである。(ウェーバー:1970:70)」

ウェーバーの視点というのは西欧的な分析であり、日本の新宗教にそのまま当てはめるのは難しいが、潮流の考えとしては普遍的なものであり、また展開の可能性は大きく、「カリスマの日常化」のような課題もあるように、これまでに多くの日本の新宗教ではウェーバーのカリスマ論に関する研究がされてきた。

ウェーバーのカリスマは、あらゆる現象に広くこの概念を適用したために、広狭二様の用法を志向する研究者の対立が生じた。島薗(1982)は、宗教運動における指導者崇拝、特に教祖崇拝の意味を問うことであるとし、その上でカリスマ概念の検討を試み、その中でもマーティン・スペンサーの見解に注目した。

スペンサーによれば「人物における超自然的カリスマとは「神による霊感を受けた指導者―呪術的力の保持者」である。さらにそれは、教祖や創始者の原型的な超自然的カリスマと、その人物の資質として直接与えられたものではなく、先行する存在のカリスマ的な権威に全面的に依存し従属する二次的な超自然的なカリスマに分けられる」とし、島薗は以上の議論を次のように要約した。

①カリスマとは、特定の物や人に宿る非日常的力と信じられているものである。

②それは個体の資質の差についての強い意識にもとづいている。

③それは超自然的カリスマと世俗的カリスマに分けられ、前者は更に一時的カリスマと二次的カリスマに分けられる。

その上で島薗は日本の新宗教の教祖におけるカリスマ論を説く。日本の新宗教は習合宗教都の連続性が明確であり、教祖たちのカリスマは、習合宗教におけるカリスマから生まれてきた。習合宗教の宗教家は、呪術師や密議師であり、呪術的カリスマの持ち主である。教祖のカリスマは、呪術的カリスマからの変容により生じたものとみなすことができ、その事を天理教と金光教を例にして示すことができる。

両教の教祖のカリスマが、呪術的カリスマの中から生まれてきたことは、以下の二つの事実によって明らかになる。第一に、両教の教祖が自己のカリスマを自覚し、宗教者として歩み始めるようになったのは、呪術的カリスマとの接触によってであった。第二に、両教の教祖の書記の宗教活動は、呪術的カリスマの行使を主たる内容としていた。カリスマの多元性は、単なる呪術的カリスマの特徴であるが、両教の場合、こうした呪術的カリスマから、新しい型のカリスマ、教祖のカリスマ(ウェーバーの「預言者的カリスマ」とほぼ同じ)が成立してくる。この変容は、内容と形式の両面から見ていくことができる。まず内容の面からみると、カリスマが個々の特殊な問題に関わるものとしてではなく、実存に関わる、したがって生活全体に及ぶものになっていく。教祖は、様々な欲望や感情の渦巻く場所である「心」を、実存として捉えようとする。実存的危機に対する究極的な応答力こそ教祖のカリスマの本質とされる。

また教祖のカリスマは、教祖が大衆から拒絶して独力で生み出したのではなく、教祖と大衆の共通の志向にもとづく共同作業によって成立したとみるのである。

以上の島薗の論述は、天理教・金光教には当てはまるが、他の新宗教団体には当てはまらない部分が多く、その意味で一般性を欠いていると沼田(1984:39-44)は批判している。

また、島薗(1987)は教祖を事例としてカリスマについて考え「指導者崇拝と崇拝される指導者という現象を分析する概念装置を組み立てようとしてきた」として今までの論点を整理した上で、ウェーバーのカリスマ論は崇拝される指導者と指導者崇拝という現象のすべてを視野に収めたものではなく、指導者崇拝という現象を支配ないし集団の意思決定という側面から見ようとしたことから、限界が生じているのではないかとしている。島薗は日本の指導者崇拝において、①過去の指導者への崇拝と生ける指導者への崇拝を考えた場合、後者が強く、それが多くの指導者に分散しているのではないか、②超越的な聖なるものの仮の表れとしての指導者への崇拝と、聖なるものとしての指導者への崇拝を考えた場合、後者が強いと論じた上で、日本の社会や文化的伝統の特徴とも深く関わっているのではとしている。

カリスマ化過程の現実化は、カリスマ自身が既に到達した象徴的超越的位相に帰依者も参加することを重要な要件とする。カリスマとの具体的相互作用を基礎としつつ、カリスマを含む重要な他者との、自己自身との、そして究極的には超越的存在である神との間のシンボリックな相互作用によって、カリスマの提示する世界観=教えを受容することが不可欠になる。

また、死せる指導者が集団の統合に決定的な役割を果たしている場合がある。教祖はその代表的な例であるが、ウェーバーの用語では、死せる指導者の現在におけるカリスマについては語りえない。カリスマと言う概念は崇拝される指導者と指導者崇拝という現象のすべてを視野に収めたものでは無い。特に教祖と教組崇拝の重要な部分がカリスマ概念では扱えないとしている。

強度の指導者崇拝そのものの持つ革新性は、多くの人々がひとりの指導者を熱烈に崇拝し、指導者をめぐる共同体を形作ったという事が、それ自体である革新性を持つ。このような崇拝関係が生れ出るもとには、教祖の体験とパーソナリティーと信仰内容がある。それは①情熱と行動力の喚起―強度の崇拝に値する人物がいるという観念が人々に生きる意味を与え、自己犠牲の精神や忠誠心、あるいは理想主義的な情熱を喚起し、情熱が現状を打破する様々な行動を可能にする。②新たな共同体の出現―他人同士であった人々が、教祖と言う崇拝対象を通して一つの共同体を作り、同じ信仰を分け持つ者としての一体感を感じるようになる。③聖なるコスモの機軸の顕現―聖なるコスモスが強烈に実感されるのは、その中心となる機軸が明確に顕現する時だとした。

これらの考察は例として特定の教団や教祖への適応を行っていないことから、分析には不十分だが、考慮する必要性はあるだろう。

スティグマという概念をカリスマに対峙するものとして提起した研究に川村(1980)と大村(1979)がある。

川村は教祖となる人にはスティグマが他者から与えられる。そしてスティグマを与えられた者はそれを隠すのではなく、積極的に自己のものとして内面化し、それを「神に与えられたもの」として「聖痕」化していくことでカリスマへと転化させていく。つまり、スティグマを積極的に受け入れることが、教祖としてのカリスマを手に入れる方法なのである。それは社会的に常識とされている価値や罪の意識を再解釈し、場合によっては反転させていく試みがカリスマの生成過程で行われていることを意味する。教祖と呼ばれる人たちはそうした弁証法的な営みを間断なく続けていくことによって自らのカリスマを生成させるとしている。

大村(1979)は「日常性」と対峙するものとしてスティグマとカリスマを考えており、カリスマは「願望充足信念」によって立ち、「過度の緊張からくる強迫的過同調」が生み出すプラスの信念として考える。カリスマとされる人が自らカリスマを生成するのではなく、カリスマというラベルを他者から付与されることによって、カリスマになるという考え方である。

これらスティグマに関する研究は天理教、天照皇大神宮教、金光教といった教団には当てはまるが、戦後の特に後述する第三次宗教ブームの教団の教祖に関しては大きく当てはまらないので、再考の余地がある。

第三次宗教ブーム期の教祖や教団に関する研究としては沼田(1985)の教祖論がある。カリスマの分析にウェーバーの概念を根底に持ちながらも、沼田(1985)は、可能な限り調査対象教団に入信し、信者となって行う徹底した参与観察、入手した資料に基づいて記述することにより、日本特有のカリスマの在り方を分析していった。

沼田(1985:27)はカリスマと、マスコミを中心とするコミュニケーション手段の発達に関して、現代においては、カリスマは創出される側面が増加しており、初代、二代を問わず、種々のコミュニケーション手段に依るカリスマの演出は、よくみられる現象であるという。阿含宗、GLA、真如苑のような新宗教は、教祖が多くの著書を書いており、市販されている著書を読むことにより入信する者の比率は極めて高いとした。

また、日本の新宗教、特に新新宗教では霊能が獲得できるものとされる一方で、信者の霊能は、決して教祖のカリスマを越え得ないものとされている。そして教祖は単にカリスマの担い手として霊能者であるだけではなく、やさしい信者に対するおもいやりが必要とされる。やさしさとおもいやりが信者をひきつける大きな要因であり、日本におけるカリスマの一つの特色であるように思われると説いた。(1985:29)

沼田は日本の新宗教におけるカリスマ論に、日本特有の分析を試みたが、全体を通して根拠が不足しているように思える。

以上これまでのカリスマ論や教祖論に関する先行研究を確認してきたが、これらは戦前に設立された第一次宗教ブームの教団や、組織自体が萌芽的段階や、最大効率の段階では適応可能性はあるが、第三次宗教ブームに設立された教団や、組織が制度化された段階の教団への適応可能性はあまり見出せない。

また回心という信者の体験に関してはカリスマがどのような影響をもたらしたかを明確化した研究というのは見られなかった。そのため本稿では、これら先行研究で提出されたカリスマに関する考察を考慮しながら、信者に具体的にそのカリスマがどのような影響を及ぼしてきたかを検討する。

1-4 ライフヒストリー調査

ウィルソン(2002)は宗教調査においては面接が、利用可能な社会学独自の調査方法では、「差し向かいの触れ合い」(face to face contact)をもたらすと述べている。

インタビューの中でもライフヒストリー調査を行う意義は、人間存在を「行為」や「役割」の単位として断片的に把捉し、社会的な規範や秩序に埋め込まれた存在として記述する傾向が強い社会学主義の伝統に対し、個人の「主観」や「解釈」を重視する点で「人間的アプローチ」であり、信仰あるいは入信という極めて主観的な意味の領域を扱う際に、優れて戦略的な研究方だと考えられるためだ(川又・寺田・武井:2006:10)。

インタビュー以外のアプローチだと、教団が刊行している信者の体験談から回心の経緯を調べることも出来るが、伊藤(1997)は教団が取捨選択し、編集を加えた可能性もあり、信者の生活史を理解する一次資料としては、有効性を欠くと言わざるを得ないという。

そのため、直接インタビューし、信者の入信以前の心境を出来るだけ正確に究明するような試みが必要であり、信者の語る体験談を鵜呑みにすることなく、社会学的視点から信者の生活史を再構築していくことが必要不可欠になる。

1-4-1 出会い型調査

本稿では井上(1992)の提唱する「出会い型調査」を重視する。これは調査者とインフォーマントがパーソナルに向き合い、相互に影響を及ぼしあう可能性のある調査方法であり、調査者も価値をさらけ出すことが必要だとされるもので、「調査されていく相手にとって、このような調査の対象になることは、どんな意味を持つのか、調査する側は考えなくていいのか」という考えから生まれたものである。

このインタビュー方法では調査者とインフォーマントの間には親密な信頼関係が形成されることが期待され、この信頼関係を「ラポール」(rapport)と呼ぶ。調査者が自らの問題意識に沿った有益な語りを得るためには、インフォーマントと良好なラポールを保つことが必要条件になる。

ただ、このスタンスだと、インフォーマントが調査者に対して、勧誘や参加を条件として調査に応じるということもある。この場合は便宜的入信・得心して入信・調査断念という3つの対処法が挙げられる。さらに入信しなくとも、過剰な感情移入が原因で両者の間に十分な距離が確保されない、「オーバー・ラポール」(over rapport)の状況も発生する恐れもある。

どのような形態であっても調査者が入信という選択肢を取るならば、意志的・無意識とに関わらず、対象の教団を擁護してしまう可能性を孕むため、価値中立的な立場を求めた場合は調査断念を選択せざるをえない。

しかし、調査者自らの宗教観・世界観の変化が生じないような「無傷」な調査は、失敗であるため、次に述べる「共感的デタッチメント」や「内在的理解」を志向することが必要である。そして関係性も佐藤(2002:77)が言う「一歩距離を置いた関与」あるいは「客観性を失わないラポール」が必要なのだ。

1-4-2 共感的デタッチメントと内在的理解

宗教現象に関する調査ではウィルソン(2002)が論じる「共感的デタッチメント」(sympathetic detachment)と、「内在的理解」を志向する必要がある。

前者はさまざまな宗教的信条を現前の現象として基礎的なデータとして受け止める必要性、つまり、信条の「真偽」の検証には関わらず、諸儀礼の効果にも関心を抱かず、ある伝統の多様な解釈について判定を下さず、宗教者が認める実践や理念を正当化する主張に挑戦することはせずに、これら全てをデータの一部として受け入れなければならないというものだ。

個々の宗教者や宗教集団自身の解釈を、研究の出発点としてまず採用しなければならない。しかし、教義を信者と同様に学習する必要はなく、入信する必要もない。ただ、信者たちが学んでいるものは何であるか正確に理解しようとすべきであるし、それらの宗教的信条を可能な限り「彼らが理解している事柄を彼ら自身の術語で」理解すべきである。そのため本稿ではライフヒストリーの分析の前に、教団の概要などをまとめる。

また、「適切な距離」を維持し、宗教の「公平な」比較を試み、「客観性の基準」を意識しなければならない。

後者は宗教を「全人類文化に広く見られる文化様式の土台をなすもの」として、対象との共感を前提に、宗教者の主観に寄り添う形で「行為の動機を全人生のコンテクスト」から捉える方法的立場である。

1-5 章括

本稿では社会学における入信研究の研究範囲として、伊藤(1997)の立場「1)神秘体験ではなく、ある宗教集団への帰属過程を扱い、2)その対象を宗教的達人でなく一般信者におき、3)伝統的宗教の枠内でなく、新宗教への入信過程を究明しようとする」を参考とする。

さらには「信者でありつづけるプロセス」にも焦点を置く必要がある。そのため信者が継続して信者であり続けるための様子も、インフォーマントの宗教的自我の成長の「語り」から読み取ることにする。

インタビュー調査ではインフォーマントの回心体験に依存するため、証言に従うしかないが、その回心物語を分析することで、どのようにしてその「語り」が形成されてきたのかという点も解釈しなければならない。

そもそも回心は、時代や文化、宗教教団の性質によって多種多様であり、そのプロセスを一般化・標準化することは難しいが、モデルを拒否するのは生産的とは言えないので、適用可能性を具体的な経験研究から検証し、回心の具体相を様々なフィールドや宗教教団の文脈に即して解明していくことが建設的な議論につながるだろう。

上述したLoflandとStark(1965)の論文の副題は「逸脱的観点への転換の一理論」(A theory of conversion to a deviant perspective)、つまり「世界観なりモノの見方なりが常軌を脱するようになることについての理論」となっている。この研究は当時、宗教研究というよりは、逸脱研究として執筆されていることが分かる。そのため本稿も逸脱者を正当化する逸脱研究と捉えることもできる。

第二章 ライフヒストリーを構成する文脈とイメージ

2-1 現代日本の新宗教状況

社会変動により伝統宗教の影響力が軽薄化したのは上述の通りだ。地域に配置されている地蔵は所謂「地蔵像意見請求事件[1]」でも見られるように、風景化してしまった。それに取って代わって勢力を伸ばしているのは、「世界人類が平和でありますように」と全世界に立てられている白光真宏会のピースポールに代表されるような新宗教だ。

新宗教がこれまでどのようにして発展してきたのか、3つの歴史的過程から考察していく。

2-1-1 「第三次宗教ブーム」

「大きな社会変動、つまり政治体制の変化、経済システムの変化、村落共同体の弱体化、急激な都市化の進行、そうしたものが起こると宗教に影響が及ぶ。」(井上:2001:120)

幕末・維新以降、日本でいわゆる「宗教ブーム」と称されてきた現象は、あらかた次の三時期に区分することが出来る。

第一次宗教ブームは、幕末から明治維新にかけて「金光教」「黒住教」「天理教」などが氾濫した時期をいう。第二次宗教ブームは「神々のラッシュアワー」とも評された、第二次世界大戦前後に誕生した「創価学会」「立正佼成会」「ひとの道(現PL教団)」が勢力をのばしてきた時期をいう。

そして「第三次宗教ブーム」とは経済成長が行き結まりを見せ始めた1970年代以降「エホバの証人」「真光文明教団」「崇教真光」「真如苑」「オウム真理教」「幸福の科学」などの「小さな神々」「新新宗教」の乱立した時期のことを意味する。

NHK放送世論調査所(1984)は、1973年頃から戦後20年あまり続いた日本人の脱宗教的な傾向が逆転し、再び宗教に近づきつつあることを指摘しており、これを「宗教回帰現象」と名付けた。

この時期の宗教の変動は日本だけでなく、アメリカではプロテスタント保守派の政治影響力が増大し、1979年のイランでのイスラム革命のように、海外では宗教の世俗化に反発するように宗教復興が発生していた。

同時期ではあるが日本の「宗教回帰現象」と世界のは別物である。島薗によると世界の変容は「近代世界をリードしてきた「西洋」の政治的思想的ヘゲモニーの後退」(島薗:2001:167)によるものとする。冷戦体制下で顕著だった「世俗主義」の方向性が頓挫し、各文明圏でそのバックボーンとなる伝統宗教が自己主張を強めていく傾向のファンダメンタリズムの台頭である。

日本の「第三次宗教ブーム」において世俗化は進むが、伝統宗教に元気は無く、代わりに新宗教が台頭していた。井上(2001:125)によると日本では新宗教が興った時代は、伝統宗教の社会的影響が弱まった時代と言う。そのことが「第三次宗教ブーム」において他国と違う点である。

第一次と第二次の新宗教というのは「貧・病・争」を入信の世直しを教義に掲げているのに対し、第三次の新宗教は豊かさの病理ともいうべき欲望の肥大化と、大衆社会における孤立から救いを求めた(井上:1992)。1970年代後半から80年代は経済面においてバブル景気が最高潮に達しつつあり、人口は増加し、経済システムは発達し、物質的には豊かになるが、ひたすら享楽を追求しようとする世相は正しいのか。このような社会情勢に対して、一様に根源的な不安を新宗教が要求に応えたと考える。

さらに「第三次宗教ブーム」の発生を西山(1988:175)は神秘・呪術ブームが要因だという。1973年の五島勉の『ノストラダムスの大予言』、1974年の映画『エクソシスト』とユリ・ゲラーが来日し流行し、人々は「非合理的なもの」「神秘的なもの」に興味を示すようになってきた。これらのオカルト的なものと同列で、話題性のある新宗教が扱われたとして、井上(1992)はこれを「宗教情報ブーム」と考えた。つまり1970年代以降の宗教ブームは、実際に人々の宗教そのものに対する関心が高まっているわけではなく、宗教に関する話題自体が大量に消費されるとしたのだ。

以上のことから「第三次宗教ブーム」は「物質主義」の社会の中で、「精神性」を見つけようとする者たちを救うための新たな組織としての新宗教と、オカルトブームの「非合理の復権」が重なり、結果的に個人主義的ないし、個人消費的形態の宗教ブームであったと考えられる。

2-1-2 オウム事件以後の宗教への意識変化

1989年から「第三次宗教ブーム」で登場したオウムはヨガ道場としてスタートし、麻原は解脱して超能力を身に付けたという宣伝の下、神秘体験に憧れる若者を中心に組織を急速に膨張させていった。1995年の地下鉄サリン事件以後、麻原は逮捕され1996年にはオウムは破綻したが教団は活動を継続し、被害者に賠償も謝罪もしないことが社会の反発を生み、国会でもオウム対策法として「無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(所謂「オウム新法」)」を制定するに至った。

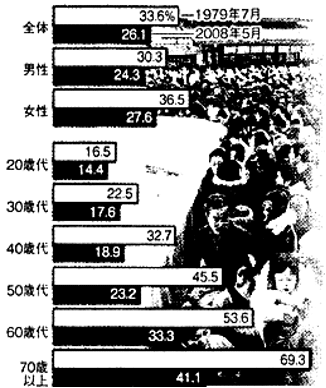

人々の間でも「新宗教=アブナイもの」というイメージが出来てしまったようで、読売新聞は宗教に関する意識調査を行い、そこで1979年から1998年までの調査で「宗教を信じていますか」という問いに「信じている」と回答した人の割合は1994年から1995年の間に5.8%下がった(図2)。

その後はオウム真理教の後続団体アーレフ以外にも、1999年のライフスペースと、2000年に「法の華三報行」の霊感商法による詐欺、2001年の加江田塾でミイラ化した遺体が発見され、2002年のリトルペブルは15歳少女に性的暴行、2005年の聖神中央協会では集団強姦事件と、新宗教による事件が相次いで発生した。

海外でも1995年の暮れにフランスの太陽寺院では16人の信者が集団自殺し、1997年にはアメリカでヘヴンズゲートの信者が39人集団自殺。新宗教は反社会的なものと警戒される状態であった。

しかし、月日は経ち2008年に再び読売新聞が同様の調査をしたところ、98年の20.5%から宗教を「信じている」と回答している者は増えた(図3)。ここで注目するべきは、高齢者の「信じている」と回答した割合は急激に減ったものの若者の変化に高齢者ほどの大きな急落がないことだ。

そこで2010年に朝日新聞が掲載した井上順考が国学院の学生を対象に行った調査図を見ると、オウム以後信仰心は横並びなのに対して、宗教への関心は伸びている(図4)。

このことに対し公安はオウムを知らない世代になり、警戒心が薄れてきたと考えているのだが、上述した事件が報道されることと、インターネットの発展によりオウム以後の「宗教情報ブーム」だと推測できる。島田(2013)は集団で1つの教義にコミットすることを嫌い、信仰としての宗教ではなく、癒しとしてのスピリチュアルやパワースポットに人々の興味が移りつつあり、宗教は全体的に強さを失い、マイルド化され、精神的な文化の領域に限定されている傾向があると述べる。井上(2010)は現在の若者にとって「宗教も一種のサブカルチャー」と考えている。

2-1-3 非合理的なるものへの関心

前述したように1970年代のオカルトブームのような「非合理の復活」が発生した。西山(1988:190)はそれを「手段主義から表出主義」への変化が、「合理主義から非合理主義へ」の変化意識と結びつき、表出的な神秘・呪術ブームを招来させたと考えた。さらに多くの新宗教が伝統的な要素と現代的な神秘・呪術ブームからシンクレティックな創造性を用いてきたと考えられる。

1973年以降映像メディアでは映画『エクソシスト』、石井(2008)が「1974年の衝撃」と称するようにユリ・ゲラーのスプーン曲げ、矢追純一によるUFOなどの超常現象の特集番組が1年で40回ほど放送され、活字メディアでも前述した五島勉の『ノストラダムスの予言』で終末論が世間を賑わせ、さらに疑似科学やニューサイエンスと称される所謂「トンデモ本」が書店に並んだ。マンガでも手塚治虫はこの時期に「ブッダ」と「火の鳥」を、水木しげるは「妖怪図鑑」でこれまで民俗学でしか扱われなかった妖怪という単語を、都市伝説ブームの最中に流行させた。雑誌では『ムー』や『トワイライト・ゾーン』のようなオカルトや超常現象を扱うものが人気を得た。これらの雑誌はオウム真理教に強い影響を与え、麻原はライターとして『ムー』に記事を執筆したこともあった。

さらに同時期にニューエイジと呼ばれる先住民の呪術、瞑想法やヨガ、気孔などの東洋思想を西洋流に解釈した精神世界本も登場し、この神秘主義的個人主義な霊性は「新霊性運動」と呼ばれ、これは現在まで続いている。このニューエイジの思想を教義に取り入れたのが霊=術系新宗教であるGLA、阿含宗、真光系教団、真如苑であった。

このような現象を西山(1988:206)は教団といった組織を伴わないオカルトや超常現象に憧れる「教団嫌いの神秘好き」と称した。プリミティブな宗教的感性をもつが、教団宗教に象徴されるような教条信条による拘束や、組織による束縛には嫌悪感を示すことだ。前述したように「第三次宗教ブーム」と「非合理の復活」は同時期に発生しているが、どちらとも個人主義的ないし、個人消費的形態の宗教ブームであったと考えられる。

そしてオウム事件後は世紀末が終わり2000年代に入るとテレビ番組では細木数子の占い番組、江原啓之のスピリチュアル番組が放送されスピリチュアルブームと称され、2000年代後半からは若い女性をメインにスピリチュアル・スポットがもてはやされた。

島薗は1970年代の「非合理の復活」はオウム以後も、これらは打撃を受けない個人的な消費であり、単なる娯楽の対象として楽しんでいるに過ぎないと考える。(2001:177)

つまり、新宗教は社会変動期の急性アノミー状態[2]の人々の要求に応え、急激に勢力を伸ばした教団も少なくない。そして大衆は新宗教を、非合理的なオカルトやニューエイジのメディアと同等に扱われ個人的に消費されるものとなった。

オウムによって新宗教は警戒されるものになったと考えられたが、1つの事象として消費されるに過ぎなかった。

2-2 新宗教への警戒心

1970年代から1990年代にかけてアメリカで900人以上の集団自殺を行った人民寺院や、スイスで集団自殺した太陽寺院の事件を踏まえて、欧米ではカルト・セクトに対して強く警戒された。カルト(セクト)への警戒の理由としては、まず公安の安全を脅かすという要素が第一にある。このカルト・セクトという言葉はいろんな解釈がされるため、ここではおおまかに日本の新宗教と同等のものとする。

日本の新宗教は既存の伝統宗教との連続が大前提になっている。さらに欧米と違い伝統宗教も新宗教も宗教法人法においては同列である。しかし、社会は違った反応をする。

初詣の風景、寺院の仏像の紹介、あるいはキリスト教会での結婚式の様子といったものはテレビで普通に放映され、それに対して違和感を持つ人はいない。だが、新宗教の教団の儀礼や、信者の活動が紹介されることはない。それは制作側にも視聴者側にも暗黙の了解があり、宗教の基本的性格の違いのようなものを感知する。新宗教がマスメディアで紹介されるのはニュース性のある事件を起こした時ぐらいであり、それ以外の年中行事が紹介されないのは「見えないコード」が機能しているためと考えられる。そのため新宗教がマスメディアで紹介される際は負の面が強調される。(井上2002:101)

井上(2001:18)は新宗教が社会から警戒される要因として、①情報の閉鎖性、②運動の展開上のアンバランス、③強引な布教を列挙する。

情報の閉鎖性とは、社会の注目を浴びるのは成長期の団体や、何かしらの事件を起こす教団は必要以上に情報を外部には伝えないことを意味する。

運動の展開上のアンバランスとは新宗教は比較的短期間に急激に勢力を伸ばすことが少なくなく、それにより組織運営が間に合わなくなり、内部で亀裂が生じる。これはカルト・セクト論においてウィルソン(1991)も言及しているように、カルトは宗教真理の探求において排他的ではないが、組織化が未熟で、さらにその社会の宗教的伝統の外にあるため、社会との緊張を生みやすいと特徴づける。

強引な布教は大学でも問題視されるように、サークルと偽って勧誘したり、戸別訪問によって入会や機関誌の購読を勧めることもある。このような拡大生産型の布教戦略は当然だが多くの人に警戒される。強引ではなくとも積極的な布教と情報の閉鎖性という組み合わせは懐疑心を招きやすい。それ以外にも多額の寄付を要求したり、通常の価値観から外れた教義を持っていると当然だが警戒される。

上記に当てはまらない新宗教もあるが、それらはニュース性に欠けマスメディアに興味を持たれないため、社会の新宗教のイメージに影響をあたえることはほとんど無く、閉鎖的でトラブルを起こす教団がマスメディアに登場することによって、人々のイメージは新宗教=危ないものとなり警戒されると考えられる。

急激に勢力を伸ばしたために組織として未熟な状態であり、伝統宗教が社会体系となった社会において警戒されてしまい、その閉鎖的な性格が「アヤシイ」と思われてしまう要因の1つになったと考えられる。

2-3 新宗教とマスコミ報道

新聞、雑誌、ラジオ、テレビなどのマスメディアは、新宗教に対して色々な形の関心を示してきた。時代によって変化が観察されるし、媒体によっても扱う角度が若干異なるが、全体としては批判的な取り上げ方が多い。マスコミや、世間の新宗教に対するイメージは、ネガティブなものであり、井上(1992)は新宗教への入会を不自然な現象と考え、社会病理として扱う傾向があることは否めない事実であると指摘する。

Robbins(1988)は一般の人々は、新宗教への入信を「逸脱」的な行為、また宗教組織からの洗脳やマインドコントロールがあって初めて起こる現象として捉える傾向が強いという。これには現代社会における2つの要因が密接に関与しているとし、第1はマスメディアにおける新宗教運動に関する報道内容である。一般雑誌やテレビでは、一面的からの報道が多く、それらが新宗教のネガティブなイメージを形成していったという。第2は、現代の世俗社会に浸透している一般的な前提である。つまり、スピリチュアルなものを崇拝するのは不自然で問題のある行為であり、秘法的(esotic)な過程を含むに違いないという考えである。

2-3-1 雑誌の報道傾向

マスコミがどのような教団のどのような面について報道するかは、社会の新宗教に対する関心の反映でもある。ある特定の教団に対して、社会がどのような関心を持ち、評価を与えてきたかを知るには、マスコミの記事は一定の資料たりうるものである。特に週刊誌や月刊誌などの場合は、それがよく当てはまる。

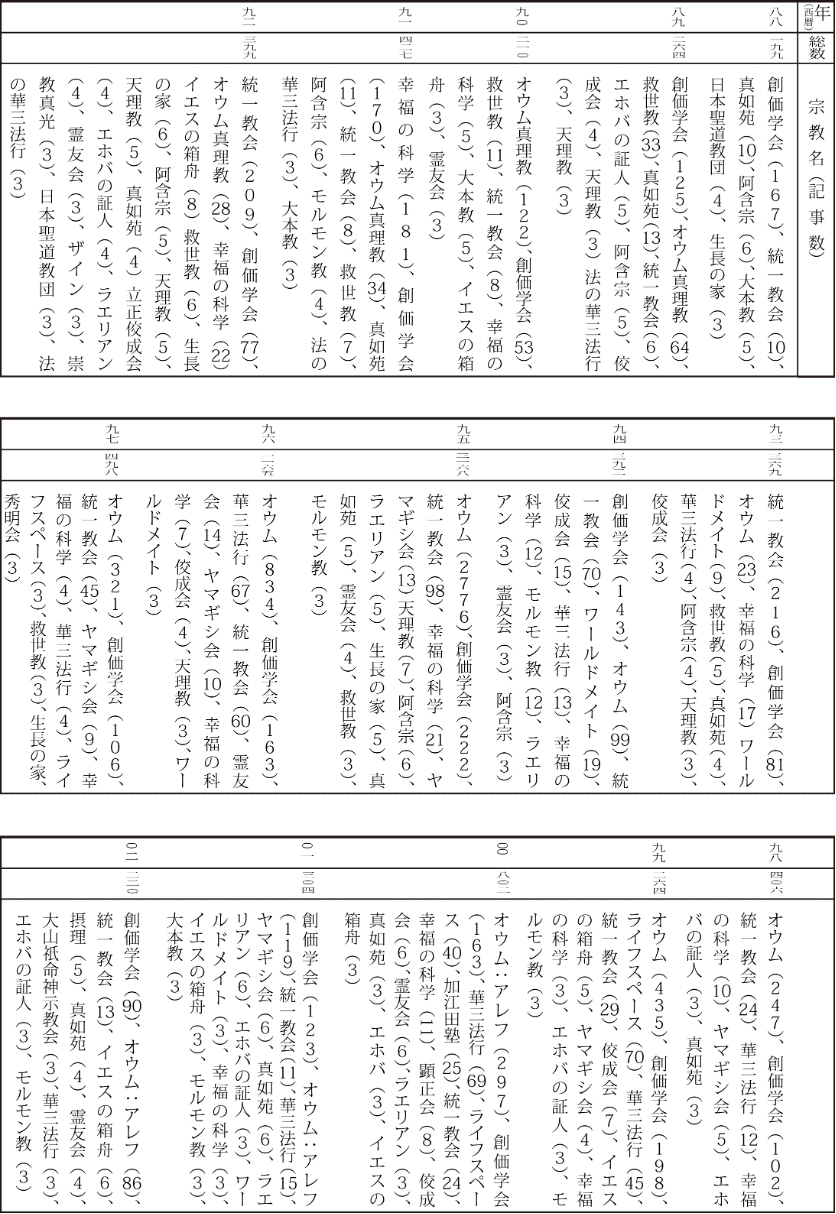

そこで大宅壮一文庫に所蔵の雑誌記事目録をデータベースとして特に戦後の週刊誌、月刊誌、季刊誌などの雑誌記事に見られる新宗教報道の特徴をいくつか列挙した新宗教辞典(1992)に、筆者自身が同じく大宅壮一文庫に所蔵の雑誌記事目録をデータベースとして、「新興宗教」とカテゴリー分類されている記事で報道されている教団を手動でリスト化していき1988年から2014年までのデータを追加して記載する。

表1は新宗教辞典において1947年から1987年まで、各年別に3件以上の記事がある教団について、多い順に作成されたもので、表2は1988年から2014年までのデータを筆者が追加して作成したものである。

表3は新宗教辞典において1950年から1987年まで、新宗教の記事を多く掲載している雑誌(年3回以上)について作成されたものので、表4は筆者が1988年から2014年までを追加して作成したものである。表4では1988年以降新たに創刊された雑誌も含んでいる。

表1と表2を比較してみると、70年代の第三次宗教ブーム以降、新宗教に関する記事は年々増加し、記事にされる教団も増え、1988年以降は桁が大きく変化するほど増加している。

70年代の第三次宗教ブームが落ち着きかけた頃に、80年代の統一教会の霊感商法、90年代の一連のオウム事件、90年代後半から2000年前半まで法の華三法行、ライフスペース、パナウェーブ研究所というように、毎年のように事件が発生したため、世間の関心は飽くことがない状態だったと考えられる。

統一教会やオウム真理教の裁判の後追い取材をしているうちに、新たな教団の事件が発生し、初めの頃はちょっとした言動や行動も記事にし、その上で政治に関する創価学会や幸福の科学のような教団は、常に報道するという姿勢が取られた。そして2000年代後半一連の新宗教の事件以降、特に何の事件性も持たない教団も、「新宗教 巨大ビジネスの全貌」(『週刊ダイヤモンド』2009年9月12日)のように、資産力、信者数、所在地のようなデータを取り上げた特集が多く組まれるようになり、興味関心の対象として多数の教団と共に報道されるようになった。

マスコミが新宗教に関する記事を多く書くようになったのは当然ながら、1995年の地下鉄サリン事件のためだろう。ここから従来から新宗教に対して抱かれていた警戒心が確信へと変わり、以降は「オウムで注目!新宗教の「神サマ」に迫る!」(『アサヒ芸能』1995年6月8日)のように、第二のオウムを探せという風潮になり、現在までに幸福の科学や統一教会が主に、批判的に報道されるようになった。

表3と表4を比較してみると、こちらも総数は大きく増加している。特徴的なのは女性誌も他の週刊誌と同様に、取り上げることが多くなったことだ。女性誌は「オウムにえぐられた傷 幹部の肉親、被害者の家族、オウムの子供たち」(『女性セブン』1995年6月29日)のように、話題の教団信者と、その家族に関する報道をすることが多い傾向がある。

80年代後半から90年代前半にかけては、あらゆる週刊誌で新宗教の連載が多く組まれ、週刊大衆は1988年に「「奇蹟」”新”新宗教に迫る」を12回、アサヒ芸能は1989年に「神様にんげん百態 女神の肖像」を50回、週刊宝石は1992年に「怒れる生き神様 世紀末を大予言」を13回、女性セブンは1992年に「平成ネオ宗教の教祖たち」を12回と銘打ち、太陽を信じるピラミッドの会や宇宙胎光教団のように新興の知名度の低い教団に焦点を当てて、連載を組んできた。

この時期はオウム真理教と幸福の科学の台頭もあり、新宗教への人々の興味関心は大きかったようで、1992年はファッション誌のBRUTUSが「新興宗教ブームは悪なのか 麻原彰晃との対話 オウム真理教はそんなにメチャメチャな宗教なのか」(『BRUTUS』1991年12月15日)、表には反映されていないがメンズノンノも「TOPICS 宗教ブームの実態に迫る。オウム真理教、修験摩訶の会、幸福の科学、各会の会員・信者のみなさんにアンケート」(『メンズノンノ』1992年1月号)と、特集を組んでいたこともあり、興味本位での特集も多く、まだ警戒はされていなかったと推測できる。

井上(1992)は対象教団の選択に関して、①特定の教団を対象とする、②複数の教団を比較的バランスよく対象とする、③珍しい教団を追いかける3つに大別し、評価の姿勢を①一貫して批判的、②一貫して好意的、③ケイスバイケースの3つに分けた。

対象教団の選択は現在でも確認することができるが、評価の姿勢は現在はどこの雑誌も①一貫して批判的ばかりである。②の好意的に紹介するのは90年代に入ってからは減ってしまい、「批判的ではない紹介」というレベルになり、③のケイスバイケースは「警戒すべきか否か」という姿勢になっていると考えられる。

2-3-2 イメージ分類

以上の報道傾向を見ると、時代によって特定の教団の報道内容が変化し、評価も変わる。上述しているようにまずメディアの報道は、世間の関心の反映でもあるため、報道内容を見て、ある教団の社会から見たイメージを時代ごとに把握することができる。

まず、教団の報道内容を大きく7つに分類する。①犯罪を起こした教団、②一時期騒動を起こして以来報道され続ける教団、③政治と関係がある教団、④芸能人と関係がある教団、⑤アーカイブ化される教団、⑥宗教とのみ認知しているが実態が掴めない教団、⑦連載で取り上げられる中堅や小規模教団、以上の7つに分類することができる。

①はオウム真理教、法の華三法行、聖神中央教会、ライフスペースが挙げられる。詐欺や殺人といった刑事事件を報道したものである。②との違いは、事件後解散を余儀なくされることである。教祖や代表が逮捕され、教団の運営がうまくいかずに、その後分派などを通して、社会的な影響力とニュース性が無くなるため報道されなくなり、その後は史実として、何らかの教団の記事の補足や予備知識として報道されることが多い。

②は統一教会の霊感商法や原理運動、幸福の科学の強制献金や学校法人不許可のような、社会問題を報道したものである。①との違いは一時期の騒動以降も、上述した2つの教団のように新たな行動をする度に、マスコミから警戒されることだ。

③は創価学会と幸福の科学のように自身の政党を持った教団や、生長の家、霊友会、立正佼成会のように政治家の票田となっている教団に関するものだ。

④は統一教会、真如苑、PL教、釈尊会など芸能人が入信している教団に関する報道で、何らかの騒動が起きた際に、「新宗教にすがる「有名女優50人」実名をバラそう 釈尊会・若村麻由美は氷山の一角」(『アサヒ芸能』2004年3月5日)のように、多数の教団と共に報道されることが多い。

⑤は上述した週刊ダイヤモンドの特集のように、信者数、所在地、収入源のデータを紹介するもので、多数の教団が一度に報道されるものである。上述したロビンスの理論におけるネガティブなものではなく、興味関心が強い報道内容と言える。この特集で主に紹介されるのは創価学会や、統一教会など規模が大きく有名な教団以外に、天理教や大本教のように知名度のある中規模な教団である。

⑥はワールドメイト、ヤマギシ会、パナウェーブ研究所、ラエリアン・ムーブメント、ザインのように、教義も行動も一般に受け入れられるものではない教団の騒動の報道である。娯楽性が強く「乱数表での暗号会話も目撃…長期路駐生活で体は悪臭 キテレツ白装束!謎の「電波系集団」を大追跡」(『FLASH』2003年5月20日)のように、嘲笑的な見出しをつけられ報道されることが多い。②との違いは小規模な教団が多いため、一時の話題で報道されなくなることだ。

⑦一定期間継続して新宗教の記事を扱う雑誌は多く、例えば週刊実話は2005年に「シリーズ「新宗教」の時代」が50回、2010年代に「宗教とカネ」も50回と、長期連載が2度も行われ、崇教真光や辯天宗のような歴史の古い小規模教団に焦点を当てられた。この報道は、事件が生じてから、という後追い的な態度とは限らず、あるテーマを設定し、取材するという形を取ることが多い。

上記の7つの分類は時代によって変化する。例えば教祖が健在な時は②や⑥だったのが、没後は社会への影響力が薄くなり、⑤へと変化することも考えられる。例えば世界救世教は50年代の教団内紛問題が取り沙汰されていた時期は、「お光様アト始末・主導権争いに右翼団体も登場」(『週刊朝日』1955年9月1日)と②だったのが、最新の記事では「日本の新宗教入門 神道系新宗教の歴史をたどる」(『一個人』2013年9月)というように、⑤へと変化している。逆に幸福の科学は「若手サラリーマンに信者急増!幸福の科学、ナゾの教祖・大川隆法「知られざる素顔」を暴く!」(『アサヒ芸能』1990年9月27日)と開教して世間に認知され始めた当初は⑥だったが、「「幸福の科学大」設置不可の右往左往」(『サンデー毎日』2014年11月16日)と、現在は②に変化している。

マスコミの報道内容を人々の興味関心の裏写しとして考えた場合、50年前は淫祠邪教のレッテルを貼られた教団も、今は数ある新宗教の1つとしかイメージされないこともあり、その時代ごとの教団の行動によって、人々から抱かれるイメージは大きく変化することになるのだ。

2-4 教団ライフサイクル論

教団のイメージ形成においては教団ライフサイクル論が関係していると考えられる。これは生命体としての人間の一生に見られるライフサイクル、出生・成長・成熟・老衰・死亡という規則的変化の視点を宗教運動に適用したものである。

これは本研究の関心で言えば回心までの過程の中でカリスマの内在性が重要とされ、さらにイメージ形成としてこのライフサイクル論を用いることが可能なため、ここで説明する。

Moberg(1962)は宗教運動のライフサイクルを①萌芽的組織の段階(incipient organization)、②フォーマル組織の段階(formal organization)、③最大効率の段階(maximum efficiency)、④制度的段階(institutional)、⑤崩壊段階(disintegration)という5段階に分けた。

①は既存の宗教団体への不満故に生じた社会不安の段階であって、そこにリーダーが登場すると彼をめぐってカルトないしセクトが出現する。カリスマ的権威主義的・預言者的リーダーがこの段階を特色づける。

②はリーダーシップの成立にともなって到来する段階である。母教団に対する改革運動として出発したものは、この段階で母教団から完全に別れ、それ自体としての一体感と共通関心の意識を高めることを試みる。すなわち、目標が成文化され公表される。信条が定められ、正統的信仰が確立される。先導的なリーダーシップは次第に影を潜め、追随者にはこの新しい集団への正式な加入が求められる。この新しいセクトと部外者との差異が、スローガンとか特異な行動とかの象徴的表現によって大いに強調される。

③は情動的リーダーシップが後退して政治的リーダーシップとなり、合理的組織がカリスマ的リーダーシップにとって代わる段階である。役職者は熱心に且つ能率よく義務を遂行し、礼拝の儀式や管理の手続きは目的ではなく手段であることが弁明される。最大の生命力の段階、いうならば若さと活力にあふれた段階であって、新会員を得て膨張すると次に新会員を統合するために力を用い、直線的ならぬ成長を辿る。かつて軽蔑されたセクトの地位から、既に世間の承認を得たデノミネーションの地位へ移り、部外者への敵意は消える。入信第一世代の死亡により、外部と鋭く異なるやり方を断固守りぬく決意が緩む。

④は形式主義が集団の生命力を掘り崩し、官僚制が確立してリーダーシップを掌握する段階である。しかし、官僚制は集団の特質を維持するよりは自分たちの利害を保持することにより多くの関心を持ち、集団構造のメカニズムがそれ自体として目的となる。礼拝は空しい儀式となり、宗教的象徴は個人の内面的な帰依を伴わないものになる。外界との葛藤は全く去って寛容が支配し、社会のモーレスへの同調は徹底する。かつて世俗的と見られた諸活動が最も魅力あるものとなり、罪と救済とか教義の議論よりも、社会問題が説教の話題となる。現段階の既成仏教教団はこの段階の少なくとも初期の局面にある。

制度化が行き過ぎると⑤の解体が始まる。官僚的形式主義であり、会員のニーズに対応しなくなり、人々は信じられなくなり退会し、集団に留まっていても名ばかりで、本気で教えに従うことはない。この段階から集団内でサイクルが繰り返されるか、分派するか、形骸化する。

以上5つの段階は重なりあいうるし、また逆転することもあり、不可避的に全教団が次々と5段階を経過するわけではない。

上述したモバーグの教団ライフサイクル論を用いて、森岡(1979)は幕末期に民衆の中から教祖が出現して、運動を展開していった天理教や金光教といった「第一次宗教ブーム」の頃の教団は、今日かなりの既成化が進行し、多くの面で伝統宗教と共通の性格を有するようになり、立正佼成会のような「第二次宗教ブーム」の頃のいくつかの教団も、そのプロセスはかなりの程度にまで達しているということを明らかにした。

2-5 警戒される教団と既成化した教団

警戒される3つの要因、雑誌の報道傾向から導き出された7つのイメージ分類、教団ライフサイクル論、以上3つの理論からネガティブなイメージを持たれる教団と、そうではない既成化したと思われる教団の比較分析を試みる。

記事数の多かった創価学会、オウム真理教とアレフ、統一教会、幸福の科学をネガティブなイメージを持たれる教団、真如苑、天理教、立正佼成会、霊友会を既成化し警戒心が薄れた教団と想定する。

各教団の概要を説明すると、創価学会は1930年、教育者・牧口常三郎と戸田城聖によって第二次宗教ブーム期に創立された、日蓮大聖人の仏法を基調とした日蓮正宗系の教団である。信者数は827万世帯(自称)。3代目会長(現SGI名誉会長)の池田大作のカリスマ性で戦後の出稼ぎ労働者達を勧誘し、折伏行進などで拡大を続け、公明党を創立し政治にも深く関与している。

オウム真理教は1989年の第三次宗教ブーム期に麻原彰晃を開祖として創立された原始仏教系教団。1995年に「地下鉄サリン事件」を引き起こしている。1996年に宗教法人としての法人格を失ったが活動を継続。2000年2月には破産に伴い消滅した。同時に、新たな宗教団体アレフが設立され、教義や信者の一部が引き継がれた。アレフは後にAlephと改称され、また別の宗教団体ひかりの輪が分派している。

統一教会は正式名称、世界基督教統一神霊協会であり、1954年韓国で文鮮明によって創立されたキリスト教系教団である。第三次宗教ブーム期の1990年代に女優の櫻井淳子や山崎浩子らが、合同結婚式に参加したことからマスメディアで大きく取り上げられ、マインドコントロールや霊感商法等も話題となり名前が広く知られることになった。信者数は50万人(自称)。

幸福の科学は1986年にサラリーマンだった大川隆法が、自らを大乗の仏陀の使命を宣言するエル・カンターレと名乗り第三次宗教ブーム期に創立された。信者数は1100万人(自称)。1991年に大規模な広告キャンペーンや、チャネリングに関する書籍を多く出版したことから名前が広がり、2009年には幸福実現党と、学校法人幸福の科学学園の設立が行われた。

真如苑は1936年に伊藤真乗を開祖として第三次宗教ブーム期に創立された真言宗系の教団である。信者数は91万6226人(宗教年鑑 平成26年版)。現在でも尚、信者数が増えている唯一の教団でもある。2006年には開祖の元勤務地である立川飛行機製作所跡地の土地を買い取り、総合道場である「応現院」を建設したりと活発的な動きが見られる。

天理教は江戸時代に中山みきを教祖とし第一次宗教ブーム期に成立した諸教系教団である。信者数は116万9275人(宗教年鑑 平成26年版)。奈良県に日本では唯一の宗教名が地方自治体名になっている宗教都市、天理市があり本部もそこに所在している。

立正佼成会は第二次宗教ブーム期の1938年に、霊友会の有力な信者であった庭野日敬と長沼妙佼によって創立された、霊友会から派生した法華系の教団である。信者数は308万9374人(宗教年鑑 平成26年版)。新宗教に共通する布教組織が、親子関係で形成される「タテ組織」から、行政区画に沿った「ヨコ組織」としたことで、広範な社会活動を可能としたことが特色である。

霊友会は第二次宗教ブーム期の1920年に創立者の久保角太郎と初代会長の小谷喜美によって創立された法華系の教団である。信者数は136万9050人(宗教年鑑 平成26年版)。発足当初は創価学会をも上回る勢力だったが多くは分派し、その後は2代目会長の久保継成がインナートリップを提唱し若者をターゲットに活動を展開している。

警戒される3つの要因をみると、オウム真理教は全盛期でも、アレフとひかりの輪に分派した今日でも3つ全てが当てはまる。他の教団だと、②は「新興宗教」という名の通り、展開が急なので「第一次宗教ブーム」以外の教団は大概当てはまると考えられ、③の強引な布教は創価学会や統一教会のように今尚続けている教団もいる。

①の情報の閉鎖性の関してはオウム真理教のようにサティアンに篭もるならともかく、通常教団は少なくともホームページや、機関誌で情報は開示し、施設を訪れれば案内や説明はしてくる。しかし、前提として宗教的なもの、神秘的なものというバイアスが働くため、教義の説明も、収入源も、被災地支援も同等に「アヤシイ」とイメージされてしまい、情報を懐疑的に見るため閉鎖的に見えてしまうという可能性も考えられるだろう。

続いてイメージ分類を見ると大体の教団が②、③、④、⑤、⑥、オウムに関するものは①、②、③、⑥と分類できるだろう。

②の報道内容がないのは天理教、立正佼成会、霊友会の3つで、他はほとんど批判的にマスメディアに追及されている。③はどんな団体でもそうだが、政治への介入や利益目的の行動をしていると、当然だがマイナスイメージになる。

④は話題の芸能人が入信すると多く取り上げられ「義母の告別式で見せた“儀式” 安室悲劇に耐えてSAMがすがる新宗教」(『FLASH』1999年4月27日)のように、「すがる」「救いを求める」という単語が使われ、悪い時は「佐久間良子「洗脳商法の広告塔疑惑」にも新事実 「二穣会総師・平林重美子氏」が大物財界人を操った仰天過去」(『FRIDAY』1998年11月13日)のように洗脳と報道されることが多い。一度このような「負の面」が多く報道されてしまうと、信頼回復はしばらく時間がかかるだろう。

⑥は「第三次宗教ブーム」の統一教会、幸福の科学、オウム真理教、真如苑は開教がまだ新しいため、初めの頃はこのように報道されることが多い。関連して「第三次宗教ブーム」の多くの教団は霊=術系であることが前提にあり、ロビンスの言うところの神秘的なものを崇拝するのは不自然だと見なされるため、警戒心とまでは行かないが、世間からの共感は得にくいと考えられる。

続いて教団ライフサイクル論を用いると、既に森岡(1979)が天理教と立正佼成会は④制度的段階に入っており、既成化していると述べたので、同じ過程を辿っている「第二次宗教ブーム」の霊友会と創価学会も同じ段階に突入していると考えられるが、創価学会は今尚③最大効率の段階にもいると考えられる。これは警戒される要因の強引な布教と、雑誌での批判的な記事、つまり社会からのマイナスイメージは未だ健在であることから推測する。

統一教会と幸福の科学も創価学会と同様の理由及び、「第三次宗教ブーム」の教団であるため、まだ発展途中であり②フォーマル組織段階と、③最大効率の段階の中間部にいると考えて良いだろう。同時に規模に関わらず「第三次宗教ブーム」の教団全てにおいて言えることだが、これらの教団が今後の人口減少を踏まえて、現在は③最大効率の段階に到達していると想定できるだろう。

オウム真理教とアレフ及びひかりの輪は、どの段階なのかは不明である。アレフは現在、若い学生を勧誘しているとの報道もされたが、他の教団でも言えることだが、これからの若返りは不可能だろう。ひかりの輪に関しては信者たちの高齢化が著しく、⑤崩壊段階に近づいていると言えるだろう。

以上の分類から考えられるのはカリスマ的リーダーが未だ健在か否かということになる。既成化した教団は教祖及び発展に貢献してきたリーダーの多くが既に死亡している。一方で、上述した創価学会と幸福の科学はカリスマ的リーダーが健在である。

真如苑及び「第三次宗教ブーム」の教団の多くは、創始者や教祖は死亡しており、リーダーはその家族や、幹部が担うようになっている。教団内でそのリーダーのカリスマ性が確認できても、世間からは不透明な存在で確認し辛いため、警戒心が薄いのではないかと考えることができる。

2-6 研究対象教団の選定

カリスマが健在か否か、つまりカリスマの内在性が回心においては重要となる。そこで本稿では諸教系教団のカリスマが今は不在と考えられる教団と、健在である教団を調査の対象とする。諸教系教団を対象とするのは上述したように、伝統宗教の系譜を辿った教団よりも、諸教は教義や儀礼が霊=術的なものが多く、情報も少ないためアヤシイというイメージを持たれやすいと思うためだ。また、回心研究においては諸教を対象としたものがないことからも意義があると考えられる。

本稿ではカリスマが今は不在と考えられる教団として「神霊教」を選定し、カリスマが健在である教団として「宗教法人GLA」を選定した。この2つの教団を対象とし、次章からインタビュー調査へと移る。

第三章 「神霊教」信者インタビュー

3-1 団体概要

神霊教は東京都港区赤坂に本部を持つ教団である。信者数は83,813人(平成26年度版宗教年鑑)と中規模であり、既成の宗教とは異なる「諸教」の宗教法人として最初に分類、登録された教団でもある。(新宗教事典:1984:138-139)

教祖の大塚寛一によって開教され、特徴は「御神力」による「奇蹟」の実証を主張している点にある。団体のホームページには「奇蹟」によって救われた信者たちの体験談が多数掲載されており、ほとんどの信者が「奇蹟」を体験しているため、「超宗教」や「奇蹟の殿堂」を名乗っている。「前世」、「現世」、「来世」の三世救済の全てが得られていることが、他の宗教と大きく違うところと主張し、三世救済の全てに教祖の「御神力」によって、観念的ではない実証的奇蹟が起こるとされている。

【名称の由来】

人霊・動物霊等の霊がある中で、最も位の高い霊である神霊の教えを意味する 。

【創始者】

創始者及び教祖は大塚寛一。1891年に徳島県阿波地方の大きな商家に生まれた彼は「生まれながらに神力をもち」、幼少から奇跡を起こし予言や発明の才を示したという(新宗教事典:1984:163)。彼がいるだけで種々の病気が癒え、あるいは種々の不幸が解決されたとも言われている(新宗教事典:1990:356)。

16歳の時に家を出て高野山、大峰、木曽の御嶽山、中国、旧ソ連・満州国境まで踏破していく(公式ホームページ)。これらの経歴から、宗教的遍歴を重ねた上で立教したようにもみえるが、教団では既成の宗教に帰依したりそこで修行をしたりするためではなく、「生まれながらにして神と一体である教祖様は、ご自分に備わっている御神力をさまざまな場面で試してご覧になった(神霊教入門:2000:170)」と説明されている。大塚が「生まれながら」に持っていた、神力を確認するために、これらの地を巡り歩いてきたという。

大陸遍歴を終えて帰国後は、大阪で電気事業を興して4年間で60を超える特許を取得したといわれている。(公式ホームページ)。この時期に教母の大塚国恵と結婚する。

教母の大塚国恵は1906年長野県伊那市で生まれ、旧姓は宮下。宮下家は応仁天皇の第二皇子に始まる家柄とされている(新宗教事典:1990:372)。「人助けをしたい」と幼少期から考えており、東京で医学の勉強がしたいと希望したが、時代背景もあり許されなかったが、「花嫁修業」の範囲内として上京し、縁あって大塚と結ばれる(神霊教入門:2000:172)。

電気事業の経営にあたっていた昭和初期、日本が軍国主義の道を進むと、1939年から大塚は政府要人、軍幹部、大政翼賛会の指導者たちに「大日本精神」と題する建白書を送付していく(新宗教事典:1990)。「日独伊三国同盟に加われば、日本は米英との戦争に巻き込まれ、必ずや大敗する(神霊教入門:2000:162)」と、軍部の戦争政策を批判し、戦争回避を訴えてきた。

そして予言通り日本の敗戦後、教母は混乱にあえぐ人々の救済と世界平和を願い、教祖に対し生まれながらにして持っていた神力によって、宗教家として世に出ることを再三にわたり懇請し、1947年兵庫県西宮の自宅にて教祖は「神霊教」を開教する(新宗教事典:1990:372)。

教団では、神霊教が宗教として成立したのは教母のこの勧めによるところが大きいと位置づけられている(新宗教事典:1990:372)。

【崇拝対象】

宇宙に実在する唯一の神「神霊大神」と呼び、「神霊大神・教祖様」を信仰の対象とする。また、教祖の教えを分かりやすく説かれた教母を、教祖と「御一体」として仰いでいる。(神霊教入門:2000:31)

【沿革】

宗教法人の認証を得た1953年に東京進出し、翌1954年には、現在本部のある赤坂霊南坂上のアメリカ大使館横に東京支部が開設される。(公式ホームページ)

教団での奇跡の続出は評判となり、1955年には東京都医師会の代表団が奇跡的治癒の調査に訪れ(新宗教事典:1984:138)、代表団は皆、目の前で大塚寛一の奇跡を見届け、認めざるを得なかったという。(神霊教入門:2000:32)

1960年、東京都西多摩の秋川市(現・あきるの市)に山地を購入し、1963年にここを神霊教の聖地・万寿山と定めて開発着手する。1965年には錬成道場や降臨閣が完成する(新宗教事典:1990:139)。

1966年頃から「明けゆく世界運動」を唱え始め、物質科学文明の不備と偏重による危険を強調した「百ガン撲滅運動」を起こし、1968年には激化する左翼運動に対して「日本精神復興促進会」を結成して日本精神を高揚するよう、日の丸運動を展開するようになる。(新宗教事典:1984:138)

これは現在「明けゆく世界大行進」へと変化し、新宿、渋谷、銀座でドラム隊の演奏とともに騎手隊が日の丸を掲げる行進として続けられている。

1972年に教祖の大塚寛一が御神座(死去)し、以降は教祖の遺志により大塚国恵が教母として教団の統理・指導にあたるようになる。この頃には街頭や各大学構内において、「ガンも切らずに治る」などのスローガンを掲げ、奇跡的治癒の提示されたパネルなどによる宣伝布教活動が展開される。(新宗教事典:1984:138)

1991年には教祖生誕百年祭を挙行し、それに伴い万寿山の施設を充実させる(新宗教事典:1990:139)。

2001年に教母の大塚国恵が御神座する。教祖と教母の没後は祭事長が信仰の媒介者として、信者の信仰指導・支援にあたっている。(神霊教入門:2000:32)

現在は奇蹟体験の講演会が主な活動となっている。教団によると、今は夜の時代であり、神霊教の「真の日本精神」を拡め、昼の時代を迎えるために、教えを全世界に発信している。

【経典】

『明けゆく世界』第二号(御教えの本義)、第三号(御聖訓解説集)。これら教典には、「実証の奇蹟集」が収められ、ガンの全治、交通事故に遭っても無傷だった、無痛安産などの実例が綴られている(新宗教辞典:1984:165)。

【教義】

「御道話」という教祖が時に応じて語った言葉を記録したものがある。信者は御道話の中にある一貫して牢固したものを、規範として信仰し、教義としている(神霊教入門:2000:34)。神霊大神である教祖の霊的な神意にしたがって、無明を取り除き、因縁による誤った生き方を精算することを説き、物心調和・共存共栄の理想世界を目指す(新宗教事典:1984:164)。

「御神語」として「ぶっかんせいき」という言葉があり、教祖が「これを唱えて祈念すれば救われる」と言われたため、信者は祈りの際にこの言葉を唱える。

信者には「御神力こもるもの」と呼ばれる、教祖の神力の浸透した供物が下される。それが、教会の御神前(神様の一番近く)にパイプを通して頂く御神水、食塩の御神塩、薬草の御神草等である。これらを頂くことにより、霊験があらわれるとしている(新宗教事典:1984:165)。「御神力こもるもの」は人間や動物、そして植物のみではなく、故障した機械が動き出すというように、言葉の通じない無生物にも及ぶとされる(新宗教事典:1990:356)。

「御神語奉唱」をし、朝は水にお塩を溶かして頂く「お塩水」を、夜は御神草を頂く習慣を継続することで、奇蹟は実証されていくとされている。そのため長期に渡って宗教生活を行うことが重視される。

救いは現世のみではなく、前世と来世に及ぶものとされ、これは上述した三世救済の全てと呼ばれている。来世の救いの実証は死後硬直が起こらないところにあるとされ、「崇高な転生」と呼ばれている(新宗教事典:1990:356)。神霊教で言う「死」とは、死ぬのではなく、魂が永遠不死の超五感の世界へと転生してゆくことであると説いている(公式ホームページ)。

また「頭部隆起」という現象が説かれ、これも信者の身にはっきりと現れる肉体的変化で、脳細胞が発達し頭蓋骨が拡がるとされるものだ(新宗教事典:1990:356)。この現象が起こると、性格が円満になったり、頭が良くなったりするとされる(神霊教入門:2000:14)。これは宇宙に存在する超次元の力を得ることにより、脳細胞が発達し、脳が本然の姿に導かれるために起こる現象とされている(公式ホームページ)。

「ガンも切らずに治る」、「無痛安産」、「難病全治」など、治病を含む現実的救いを前面に標榜し、これを実証と呼んでいる。これは万物を貫く根本の力によって、人が持っている心身のひずみを正して自然の姿に戻すため、医薬を用いず、手術することなく祈りによって治せるという。医薬を用いずとも病気が治るのは、神の本源の力により、不規則な状態になっていた細胞組織が整然とした状態に戻り、身体本来の生理機能が活発になるからと説いている(公式ホームページ)。

神霊教の基本教義として、人間の体は小宇宙で、人間を最大にすると宇宙の姿になるとし、この宇宙に実在する理法こそ宇宙構成の原理であり、宇宙の一切万有を生成流転させる真理・神の道であると説く(新宗教事典:1984:165)。宇宙の法則に沿った生き方をするとき、人生のあらゆる悩みや問題に解決の道が開かれるとしている(公式ホームページ)。

3-2 A氏のライフヒストリー調査

神霊教の広報にインタビュー対象者を『神霊教入門』や公式ホームページの信者たちの体験談を読んだ上で選定するように言われたため、『神霊教入門』に「持病のデパート」というフレーズから始まるA氏の体験談に興味を持ち、インタビューの手配を広報に依頼した。

インタビューを始めると、半構造化インタビューと事前と伝えていたことから、インフォーマントが事前に、ある程度自分史をまとめていた年表を準備しており、筆者はその年表に沿って質問していった。

以下、インタビューから得られたデータを編集するやり方で、時系列順等を再構成するが、ライフヒストリーの全体像を損なわないよう心がけた。

3-2-1 調査概要

インフォーマント:Aさん(71歳) 専業主婦・女性

場所:神霊教本部 1階応接間

日時:2015年2月25日(水)13:00-16:30(190分)

3-2-2 A氏のライフヒストリー

(1)生い立ち

私は1944年終戦の前年に樺太で生まれた。1947年3歳の時に札幌へ引き上げ船で戻り、物心がついた頃は世の中はまだ戦後の混乱と貧乏の時代だった。

5歳から6歳の字が読めない頃は大人に本を読んでもらったり、話を聞いたりして、病気や貧乏など不幸な人が世の中にたくさんいることを知り、何故そんなに不幸な人がいるのかと感じた。

7歳の時、終戦から間もないため、幼稚園というのが私の周りには無く、突然クラスメイトが60人程いる教室に入れられたのがショックだった。急に大勢の同い年の人がいて、そして自分がここにいる。その自分とは誰なのだろう、どこから来て、どこに行くのだろうと思い、不思議でならなかった。

12歳で父の転勤で東京に引っ越す。転校先の学校には抜きん出た美人がいた。その事で女の子がやっかんでおり、クラスメイト達は新入りの私に情報を入れたがっていた。しかし、その中にひとりだけ悪口を言わない子がいた。悪口を言いにくる子と、その子を眺めていると、人の心に高低差があるということに気がつき、以来、人の心というものを考えるようになった。

(2)厭世気分

1年経っても中学2年生でまた転校する。その頃から絵を見に行くのが好きになった。過去の西洋や東洋の絵は精神的に高いと感じた。調和のとれた美しい調べが出ており、作者の精神の有り様がそのまま出ていると思った。絵にはその時代の人々の精神が反映する。そうみると、現代の人は精神が低下しているように見えた。

その頃、ソ連が世界初の有人宇宙飛行を成功させ、世界中が大騒ぎになった。小学校の頃からSF小説を読んでいたため、宇宙飛行には驚かなかったが、それを実現させた科学力に驚いた。これから科学が進歩していくのは明らか。人間の精神は落ちていく一方で、かたや科学力を持っていく。これからは、見た目は人の姿をしていても、心の状態が低い醜悪な人間が出来るのではないかと思うようになり、その頃から、社会から逃避したい気持ちになり、高校1年生の時には、中国の雲崗の石窟寺院のような所に住みたい、寒々しい世の中から離れて暮らしたい、醜悪な世界にいたくないと厭世気分になった。

受験に関しても納得できないものがあった。クラスメイトたちは受験一辺倒になるとすごく利己的になり、それを見ているのが嫌だった。受験はしたものの落ちて浪人することになったが、本を読んだりお琴を習いにいったりと、受験勉強もせず家でゴロゴロしていた。母の意向で就職も一切せず、夜中に本を読み、考え事をして、お昼頃起きてくるような、夜昼を違えたような生活をしていた。その頃、私の人生の中で何の束縛もなく自由自在にモノを考える機会を与えてもらったような気がした。「真理」について考えるようになったのもその頃である。

(3)神霊教との出会い

1968年24歳の時に結婚をし、子どもを2人産んだ。また、その頃母が神霊教に入信した。その頃の母は子宮筋腫が悪化し、手術をしなくてはならない状態だった。母は以前にも胆のうと盲腸も切っており、もう手術はしたくないという状態の時に、神霊教のチラシが家の郵便受けに入っていたのを見て、講演会に行き入信していた。

私は宗教で病気が治るとは一切考えていなかったが、母が『実在する奇蹟』という神霊教の本を持って来てくれ、その本を半分読んだところで「神というのは究極の真理ということ」「真理には実証が伴う。その奇蹟体験」「困っている状態の人が救われる。それが解決していく」と書かれており、本で説かれていることをずっと読んでいくと、これは本当なのかもしれないという気がした。到底信じられないことだが、もし本当だったら人類の歴史が引っくり返るようなことだと思い、ここで説かれていることが本当かどうか知りたいという好奇心で私も1972年28歳の時に入信した。

もともと、宗教特に新宗教にはアレルギーに似た感情があった。自宅の近くに某宗教団体があり、中を見ると高齢の人が、もっこを担いでいるのが見えた。その光景が私にはお年寄がこき使われているように思い気の毒になってしまった。また小学校6年生の時にはクラスメイトのひとりが新宗教に入っており、その子が指を怪我したときに祈ってもらわねばというのを聞いて愕然としたのを覚えている。小学校6年生というと色々なことが判ってくるはずなのに、その子は宗教で怪我を治してもらおうとしている。それはありえないと思った。

そのこともあってか信者の集まりには最初は行かなかった。お年寄りの中に入って、教団内のことがよくわからないから、話合っている中身もピンとこなかった。御神塩というお供物はそこに参加しなければもらえないのだが、もらいに行くのも憚られた。

神霊教に入信したのは真理を知りたいという面が強く、母のように病気を治してもらいたいとは思っていなかった。ただ、私には持病の胆のう炎があった。高校2年生くらいから胆のう炎が出るようになり、結婚してからも1~2回炎症が起き病院に行っていたが、安静にしていれば治った。しかし、子どもを産んで忙しくなると、寝ていられなくなり、何度も炎症が起こるようになった。

そして病院で診てもらうと、胆のう症と言われた。そこから薬を飲むようになったが、薬を貰っても、薬を飲んでいる内に胃が痛くなり、また胆のう炎が起こるという悪循環に陥った。そこで薬に見切りをつけて、玄米菜食を始めると胆のう炎は起きなくなった。神霊教に入ったのは玄米菜食を始めて2年目の頃だった。神霊教では病気は何でも治るという事を入信する時に聞いており、胆のう炎が治るか試したかったため、玄米菜食を一切やめて元の食事に戻した。

すると、入信して3日目に胆のう炎の症状が出た。お供物を母から貰っていたので痛い時に御神塩を胃の右側、胆のうのあたりに当てると収まったので、炎症が起きるとお供物に頼っていた。

入信一年半位の頃、家族旅行の帰りに、ラーメン屋に入った。疲れ切っている上に、空腹。そんな状態で脂っこい物を食べると、これまでは必ず胆のう炎が起きていたのが、その時は何も起きなかった。

胆のう炎を治していただいたと確信した。長女は扁桃腺が悪かったので、よく熱を出した。神霊教の力を試してみようと、何も知らない娘にお湯に御神塩を溶かし飲ませると、熱が下がり2時間後には遊びに行った。

またある時、子どもがカラーテレビをひっくり返してしまい、白黒になってしまった。電気屋に頼まなければいけないのだが、精神的な影響はない無生物にも御神塩は効果があるのか知りたいと思いテレビの後ろにある空気穴に御神塩を振りかけてみた。そして子どもたちが寝静まってから、深夜に2時間番組のテレビを見ていた。すると、妙な違和感を覚えた。気が付いたら途中から色が出てカラーに戻っていたのだ。その時は鳥肌が立った。効果が目に見えてわかる。いろいろと神霊教の力を試していくうちに神の力を納得するようになった。

翌朝、御神塩が入っていた袋が見当たらない。あっちこっち探したものの何処にも無い。散々探して考えてみたところ教祖様が「分かっただろう。これで実験は終わりだ」と、いう事で消えてしまったのではないかと思った。それからは集いに出るようになり自分で御神塩を頂くようになった。

自分、子ども、無生物を使った体験もあり、それに母も元気になった。そのような体験をしていくうちに神霊教の御力が分かっていった。今まではどうにもならなかった状況の人も、救われていくということにも納得出来た。ここでの体験は宗教心があるとか無いとか関係なしに納得が出来るものである。私は宗教心があって入ったというわけではなくて、好奇心で入っている。

(4)娘

入信3年目。娘が中耳炎になった。医者はすぐ治ると言ったが、しばらくは病院通いが続いた。そしてある時、病院から帰ってきたら保険証が無くなっていた。これは神からの啓示だと思い病院通いはやめ、それからは家で御神塩をいただかせたりしていた。

すると、あるとき近所の子どもと遊んでいる娘が友達に向かって、「カン…カン…って音がするでしょ?」と言っていた。友達はキョトンとしているし、私が傍らに行っても何も聞こえない。しかし、娘には聞こえている。中耳炎もその音も中々治らないので教会にご相談に行った。すると、「病の原因は因縁的なものが出ているのでしょう。同じような苦しみの人を探しなさい」と教わった。そこで、親族に耳の悪い人がいるのかと思い探してみたが該当者はいなかった。そしてまたある時、娘が駆け寄って、手のひらの血を見せた。その事を教会の人に聞くと「同じ苦しみの霊的存在がいると、子どもにその症状や行動として出てくる」という事を教わった。

カンカンという音と血とは何なのだろうか。先祖に大工でもいて怪我で亡くなった人がいるのかと思い、義父に聞いてみた。すると夫の大叔父が炭鉱の落盤事故で亡くなったということを聞いた。カンカンとはツルハシの音だったのだ。

その人は「半介」という名前の人だったのだが、私は「半助」だと思っており、箪笥の上に「半助」と書き留めた紙を置いていた。すると、夫が普段は行かない箪笥の方に行き、「半助」と書かれた紙を手に取った。そして「大叔父の漢字が違う」と言ってきた。そこで慌てて介の字に直し、その霊を教祖様に救済していただけるようにお願いした。

すると、翌朝、子どもの中耳炎の耳から、髪に絡まりつく程の膿が出た。それ以降娘の中耳炎は完全に治った。

原因を取り除けばいいというのはわかるが、その原因が先祖から積まれた因縁という私たちの常識の範囲内では到底想像も出来ないところにある。その原因を、教祖様が先祖を浄化して救ってくださる。先祖の問題の人が救われ、その結果現代の私たちの苦しみもとれていく。

炭鉱事故で亡くなった先祖の苦しみが娘に出た。もし、娘が現代の医学的な対処療法で治ったとしても、その原因は残る。そうすると、また次の世代に悪因が受け継がれてしまう。ところが、神霊教で良くしてもらうと、まず先祖の原因がとれ、原因の結果である今の私たちの苦しみがとれていき、その後の子孫も救われる。これは神業以外に無い。このような一つ一つの体験が、神の実在への確信に結びついていったのだ。

(6)夫の入信

私の入信に関して夫は何も言わなかったが、夫には新宗教の目的は集金のイメージが強く、心配していたようだ。また、入信前は子どもがくしゃみしただけでも病院へ連れて行っていた自分が、入信してから娘の中耳炎の治療の際に病院に行かなかったのは非常に心配していた。中耳炎が完全に治癒してからというもの、我が家では病気になっても病院には行かずに、神霊教のお供物に頼っていたのは内心不満に思っていたのかもしれない。

ただ、3歳半で入信した娘も、4年生の時には喘息の症状がとれて女子のサッカー部に入るくらい元気になったのを見て、以前は子どもが教会に行くというと渋い顔をしていたが、元気になっていくのを見て徐々に容認するようになった。

1982年に名古屋に引っ越した際、毎年8月に先祖供養をしていただいていたのだが、名古屋の教会では「その家の主人が入信していない方はご遠慮ください」と、断られてしまった。そこから夫が目覚めますようにとお願いをしはじめていると、頭痛と目が充血してきた。光が当たると痛いため、家中カーテンを閉め、台所の小さな窓ですら、布を貼って遮断した。これには原因があるに違いないと思い、お参りしていくと、どうやらここでも炭鉱事故で亡くなった「半介」という人物の因果が関わっていることが分かった。

「半介」という先祖の運命は複雑なもので、彼は庄屋であると同時に、父が銀山を当てたのでその2つを営んでいた。銀山は「半介」が継いだのだが、彼は別に貿易の仕事をしていたらしく、それが上手くいかず借金をし、また奥さんがいるのに他の女性を連れてきたり、色々と問題を起こしており、最終的には一族の家族会議で追い出された。追放後、炭鉱に入り事故で亡くなったという。

「半介」が供養してもらいたいということなのか、現実でも「半介」の現象が起きていく。そう考えると今の私の頭痛は、まるで炭鉱事故の一酸化炭素中毒の症状のようだ。痛みの中、私も先祖も救ってもらわなければならないため、一生懸命祈っていた。すると、頭に「半介」の思いが浮かび「夫に入信してもらって、供養してもらえる確証が欲しい」と、いう文章が頭に浮かんできた。

そこから夫に入信してもらうように頼み込むことにした。夫は仕事で夜遅く帰り、すぐに寝てしまうので、寝ている夫の前でお願いしますと頭を下げていた。すると、手が強張り痺れていき、痺れが心臓にまで上がると危険だと思われる程の状態になった。こうなったら私に代わって夫に御神語を唱えてもらうしかないと思い、寝ている夫を起こした。夫は私の様子がおかしいのに気付き、御神語奉唱してくれた。すると、痺れはなくなった。そして改めて夫に入信してくれるように頼むと承諾してくれた。この時を振り返って夫は、この時「半介」の霊の願いに押し切られたという。

事故死の因縁が伝わるのだろう。A家の長男「半介」の家族は、皆不慮の死・自殺で死に絶え、後を継いだのが二男である夫の祖父だった。「半介」が救われないと夫は運命的には非常に危険だった。しかし、入信後は交通事故を起こしているが、ケガ一つしていない。もう事故の因縁は受け継いでいないのだろう。入信後は夫も一応信者として、お参りはするようになった。

夫が入信したことがきっかけで、A家の「半介」という人物を中心とした悪因を浄化する事が出来た。確実な浄化の道とは、教えに従って日々のお参り、御式や大祭への出席、布教活動といった信仰を行うことで、先祖の浄化に繋がり、自分の苦しみの浄化にも繋がり、そして子孫の運命も好転させていく。

(7)心眼

私は小学校に上がる前から「どうして世の中に苦しい人がいるのだろう。何とかならないのか」とずっと思っていた。神霊教に入信してからは、人の不幸が解決される世界が、夢や希望ではなく現実として出現してくるということへの確信が強まってきた。それは自分の体験からくることであり、また他の信者の体験談を聞いたりすることでもあり、そして教祖様の教えを学ぶことから考えるようになった。

また、頭部隆起の体験も数えるだけで100回を超え、その体験を積み重ねていく事で、自分が生かされている存在だということに気付いていくようになった。自分は生かされている存在だから、少しでも周りの役に立つことに存在価値がある。

子どもの頃からの願いであった、不幸な人がいない社会、そして物事の真実を知りたいという想いが神霊教に入信することで、かなうところへ来た。

そして今、霊能者とかのようなものとは違う、真実が見える「心眼」が開けるということを望んでいる。以前、自分の願いごとをカードに立ててお願いする場があり、そこで私は「心眼」を発願しようと受付に行くと、「そういう願いの人は来たことが無いので、事務局に聞いてください」と言われたことがある。その後、事務局の人が御道話をいくつか用意してくださり読んでみると「人というものは因縁というもので心の眼が曇っている。その心の眼が色々な因縁、先祖から積み重なってきた色々な罪・穢れが浄化されていくと、自然と眼の曇りがとれていって、心の眼が見えるようになっていく」といった内容の御道話を見せていただいた。そこで、心眼だけを追っていても違い、より浄化された状態になるために信仰を真剣にしていく。

ひたすら皆が救われる世界が実現していくように、ひとりでも苦しんでいる人が救われるように、真剣に活動すると、頭部隆起もさせていただけるし、自分の悪因縁が浄化されていく。それに従って、少しずつ浄化されることによって結果的に少しずつ曇りがとれていって、心眼が開けていく可能性がある。

今、70歳で時間はもうあまりないが、心眼が開けたら、モノが本然にあるがままにあるように見えるということだろう。そういう眼を持ってみたい。

人類が最終的に行き着く先は「昼の時代」であると、教祖様は説いておられる。そこは、真理のもと、人々の心眼が開けた、物心調和、共存共栄の理想世界。そこへ到達する入口、かけ橋が神霊教。導いて下さるのは、釈迦、キリストが出現を予言した大救世主・大塚寛一教祖。ひとりでも多くの人がそこへ到達し、幸せになれるよう願い、微力ながら、私も命ある限り信仰を続けてゆきたいと願っている。

3-2-3 調査分析

インフォーマントのライフヒストリーを分析的に解読していきたい。まず、ロフランド=スターク・モデルの適用可能性を見ていくと、①持続的緊張を経験していることは、戦後の混乱期に急に見知らぬ集団の中に入れられた段階と考えられる。

また、この頃は集団の中に投入されたことで、自身の存在意義について考えるようになる。これは剥奪理論のアノミー状況において集団に共有されている価値からの疎外を感じ、人生の意味を見出せなくなる、意味の喪失に関わる精神的剥奪と捉えていいだろう。

(034) 急にそういうところに入って、それでたくさんの小さな同い年の人がいる。そして自分がここにいる。「Aさん」と呼ばれて返事をする、その自分とは誰なのか。で、その自分とは誰なのだろうと考えた途端に、自分はどこから来たのだろうって。肉体的な意味ではなかったことでは無かったことは凄くわかるのです。自分ということを考えている、この自分は誰なのだろうって。

次の入信条件は②宗教的パースペクティブにより自己を解釈しようとする。つまり、生きる意味の探求に結びつけて問題を解決しようとすることである。中学生から高校生にかけてのAさんは、古代の美術品に精神的な支柱があると惹かれ、科学が発展した現代に生きる人々の心は醜悪だと考えるようになっていた。そして「中国の雲崗に石窟寺院のような、寒々しい世の中から離れて暮らしたい」、「『竹林の七賢人』の世界に近づきたい」と、過去の幽世の世界に対する、逃避願望のようなものがあった。これは現実の問題解決のためではなく、厭世気分から来る現実逃避であり、その結果6年の隠遁生活に入る。これは②宗教的パースペクティブにより自己を解釈しようとするとの適用は保留すべきであろう。

そこでグロッグの剥奪理論の適用可能性を見ていくとAさんは、中学生から高校生の時期にかけて、理想の世界と現実とのギャップに対する葛藤に起因し社会的矛盾に直面することによって派生する倫理的剥奪だったと考えられる。幽世の興味から、科学や受験といったような社会への反発として出てきた。

ロフランド=スターク・モデルに戻ると③宗教的な探究者として自らを位置づけは、高校卒業後の隠遁生活で真理を探求していた時期が適用できると考えられる。

(062) だから私は、非常に申し訳なかったのと。それから、私は自由自在にモノを考える。その、機会を。自由にさせてくれることで、与えてもらったような気もしているのですね。その頃とかは子どもの頃から考えてきたことを、その、真理があるかないかだとか。そういうことも考えていましたし。で、結局、その頃一番考えていたのは真理があるのかということでしたね。何故、そんなに真理があるのかということに拘ったのかは、覚えがないのですよ。思い出そうとしても。ただ何となく、真理という言葉を見ると、何かメチャクチャに奥が深いモノだと感じて、それで真理とは何なのだろうって考えたときに、私がずっと考えて出した結論というのは、永遠に変わらないモノという定義くらいしかわからなかったのですね。思いつかなかった。地球上に、あるいはこの宇宙の中にそういうものがあるかないかって考えたときに…もうありとあらゆるモノが変化していっていますよね?そうすると、一定不変のモノっていうのはありえないという結論に最終的に至ったのですね。

3つの内面的要因は②は保留であるものの、近いものはある。次に相互作用的な状況的要因の適用可能性をみていく。

④人生の転機で特定の宗教と出会いでは、潜在的な信者は特定の宗教に出会う直前か、ちょうど出会った時に、人生の転機に直面していることが必要であるという。人生の転機とは、過去から継続していた行動様式が途切れたり完結したりして、新しい生活をおくる義務や機会が生じた状況である。病気、離婚、失業、卒業、中退、受験失敗などが転機の具体例である。

この段階に関してAさんは2つの状況が適応可能性として挙げられる。まず、第一に6年間の隠遁生活から脱して、結婚して子どもが生まれ主婦になった転機。第二に母の子宮筋腫が悪化し、母が神霊教に入信したのをきっかけに、Aさん自身も神霊教に入信することだ。転機としては自身の結婚と出産が該当すると考えられるが、神霊教そのものと出会うのは母が入信したことがきっかけだ。

Aさんはインタビューではこの数年を同時系列で話していた。

(066) 結婚して、子どもを2人産んだあと、28歳8ヶ月で入信しました。

(068) その前に母が10月に入信していたのですね。そして、母がもう具体的に子宮筋腫が赤ちゃんの頭ぐらい大きくなっているから取らなくちゃ…という話になって手術しなきゃいけないって。で、その手術をしたくないってときに神霊教のチラシが家(の郵便受け)に入っていたのを見て、講演会に行って入ったということなのですね。で、母が「実在する奇跡」という神霊教の本を持ってきてくれて。それを読んだら……信じた。神というのは究極の真理ということが出ていて。びっくりして。こんなところで真理に出会うか!っていう(笑)

(070) 語り手:本当にびっくりしましたね。それで、何でかはわからないけれどちょっと入ってみようってなって。ここで説かれていることが本当かどうか知りたいという。もうその好奇心で、翌々日入信してしまったのですね。

この事から④人生の転機で特定の宗教との出会いは、結婚して家庭を持ったのと、母が入信した時期の2つの要因が同じときに発生した状況として適用できる。

⑤その宗教集団との感情的紐帯が形成される状況は、本文中では大きく触れられていないが、Aさんは恒例の行事などには参加しており、そこで他の信者の体験談を聞いていくうちに強化的回心もされていると考えられる。

(086) それで月に3回、お式という日があって。そこで体験して救っていただいた方が、お式の最後に教祖様にお礼を申し上げるという言上というのがあるのですけれども。そのお礼言上を式に出て聴いていたときに思ったのが、もしかしたら裏でゴーストライターみたいな人が、つまり教団の人ですね。書いている人がいて。今日は君やりなさいというような、ね。そういうことも無いとは言えないってくらい疑いましたからね(笑)。黙って聴いていると、人の心情というのは実に声の調子に表れてくる。まあ、文章とか全てにそういうのは表れてきますよね。ずっと嘘だと思って私は見ていたかったわけではなくて、本当か本当でないか確かめたかったのですね。そう、嘘だろと思ってみているわけではなくて。事実かどうかってそれだけを知りたくて見ていると、どう見てもこれは事実だと。この人達が本当に体験したことについて教祖様にお礼を申し上げているのだなって。間違いなくそうだなと。ずっと何ヶ月も聴いていると、それに確信が持ててきましたね。

また、この⑤その宗教集団との感情的紐帯が形成されるという条件は、将来入信する者と既に信者である者との間に積極的な人間関係が形成されることである。この人間関係を家族関係に置き換えて考えてみると、後に信者となる娘と夫も入信に導くこともあり、神霊教という集団とはまた別に、もう一つA家でも「半介」という人物の浄化を通して、感情的紐帯が形成されていったと捉えることもできる。

⑥一般社会との感情的紐帯が弱まりは、教えの生活実践を強調する日本の殆どの宗教では当てはまらない。神霊教も同じだ。入信前から親や友人との感情的な繋がりが弱いと、この段階に適用することはできる。Aさんは6年間厭世気分から、社会と離れて隠遁生活を送っている。この事で一般社会との繋がりは弱かったと捉えることができるが、一旦保留が必要だろう。

⑦宗教との集中的な相互行為に晒されるという段階も、Aさんの事例だと⑤と大きく違わず、行事や式典などに参加している状況が適用していると言えよう。

以上の考察からAさんはロフランド=スターク・モデルにおける入信の必要条件は、②と⑥は保留としているが、7つとも適用可能性はあると考えて良いだろう。ただ、絶対必要条件であるという⑤と⑦に当てはまる段階はライフヒストリーの文脈を読み解く上で強調的なものは見られなかった。そのためカリスマの内在性と言う点から分析していきたい。

インフォーマントを入信に導いたのは母親の入信と真理の探求のためだ。胆のう炎はあったものの、病気が理由で入信したわけではない。ライフヒストリーの文脈を見ている上では入信時の生活は満たされていた状態であった。そのことからインフォーマントの入信理由は、第三次宗教ブームで多く見られた、超人的思考からの神秘呪術への興味と類似している。

そして入信後は実証を通して徐々に強化的回心を強めていく。最初の転換的回心の契機は胆のう炎の完治、娘の熱の治癒、テレビが直った状況だろう。自身や家族に振りかかる、苦を救済してくれる。

摩訶不思議な力によって病気が治ったということではなく、病気の原因についての説明がある。単なる病気治しではなく、独自の観点に基づく教えがある。何故、自分や自分の家族が苦しまなければならなかったのかを、偶然にというわけではなく必然性としての意味付けが神霊教にはあるということを実感できた。

ランボー(2014:68)は「回心は多くの場合、並外れた体験によって、またいくつかの事例では神秘的な体験によってかきたてられている」としているため、御神塩の入った袋が突然消えた時に、転換的回心をし、その後は強化的回心に移ったと考えられる。

強調するべき点としてインフォーマントは、入信当初は実証を試してみたいと考えていたことだ。ロフランドは後年、スコノヴド(1981)と知的、神秘的、実験的、情緒的、リヴァイヴァル的、強制的という6つの回心モチーフを提案している。その中で実験的回心(experimental)というのは、潜在的な回心者は「証拠にこだわる」心性を持っており、「ここの可能性を追求して、それがどんなスピリチュアルな利益が得られるか試してみよう」という意思を持っているという。神学や儀礼を自ら試してみて、自らにとってその体系が本物かどうか発見するという、20世紀において回心の主要な手段として現れたものである。インフォーマントの入信時の心情はこの回心に値するだろう。

また、インフォーマントのライフヒストリーの文脈から読み取られるのは、知的回心もあるだろう。知的回心(intellectual)の場合、個人は重要な社会的接触を伴わない書籍、テレビ、記事、講演などのメディアによって宗教的問題やスピリチュアルな問題に関する知識を探求するという。

後述するが、他のインフォーマントはこの回心モチーフでは、本来ロフランド=スターク・モデルで確認される対人関係の絆が強調され、集団や指導者によって愛されたり養成されたり肯定されたりという直接的で個人的な経験を中心とする情緒的回心(affectional)である。インフォーマントはロフランド=スターク・モデルが大きく当てはまるため、この情緒的回心(affectional)も当然ながら見られる。回心には様々な種類があり、それらを一つ一つ検討していくことには、本稿では重要ではないが、知的回心(intellectual)と実験的回心(experimental)も当てはまるということは考慮するべき点である。

インフォーマントのライフヒストリーの文脈を見ていくと、話の主軸になるのは非日常的な神秘体験の数々である。それはインフォーマント自身のみならず、家族も体験している。この神秘体験はカリスマの資質として考えていいだろう。カリスマ的指導者の非日常的・超自然的な資質に周りの人々は情緒的な反応を引き起こし、情緒的に魅了されて人々は、カリスマ的人物を指導者として評価し、自ら情緒的帰依者として従うのである。

実験的回心(experimental)をしていたインフォーマントは教団及び教祖のカリスマ的能力を、自身で体験することによって強化的回心をしていく。神霊教では三世救済の全てに教祖の「御神力」によって、観念的ではない実証的奇蹟が起こるとされている。子の三世とは「前世」、「現世」、「来世」のみならず、現世の自分自身から、過去の先祖たちの霊や因果、次の世代の子孫たちも救済されるとしている。自身の娘や先祖の「半介」も自分が入信することによって救済されたことで情緒的に魅了され、カリスマ的指導者の情緒的帰依者となったと考えられる。この事も回心の過程と捉える事が出来るだろう。

またインフォーマントは「心眼」が開けるということを望んでいる。島薗(1987)は教祖のカリスマ化過程の現実化は、カリスマ自身が既に到達した象徴的超越的位相に帰依者も参加することを重要な要件とする。この「心眼を開く」というのは、カリスマ自身が既に到達した象徴的超越的位相と考えられる。

3-3 B氏のライフヒストリー調査

B氏は神霊教の公式ブログに、自身の体験談と顔写真を掲載している。後述するがB氏の体験談にある出来事によって「既存の宗教を信じることはない」と、思うようになり新宗教に興味をもったという経緯がある。この人生の契機は回心研究において何か問いが見出だせるのではないかと考えたため、B氏にインタビュー依頼をした。

半構造化インタビューと事前に伝えていたため、予めインフォーマントに伝えていた質問をしていき、公式ブログに掲載されているBさんの体験談に沿ってインタビューを行った。

以下、インタビューから得られたデータを編集するやり方で、時系列順等を再構成するが、ライフヒストリーの全体像を損なわないよう心がけた。

3-3-1 調査概要

インフォーマント:Bさん(53歳) 会社員・男性

場所:神霊教本部 1階応接間

日時:2015年4月5日(日)18:00-15:45(122分)

3-3-2 B氏のライフヒストリー

(1)生い立ち

私は1961年に神奈川県横浜市で生まれた。母が28歳、父が45歳の時に生まれた子どもで、心の中に「どうして僕の父は他のように若くないのだろうか」という、コンプレックスがあった。また、引っ込み思案な性格で、5年生までは病気がちで痩せていた。一方で母は率先してPTAや学校行事の役員を務め、引っ込み思案だった自分を引っ張りあげてくれた。父とは距離があったが、自分を引っ張ってくれる母は好きだった。

そんな母が小学校6年生の時に、突然家の中で倒れた。医者が駆けつけて、神妙な顔をした知り合いが集まってくる。大慌ての中で母が私を呼んで周りに「私に何かあったらこの子を頼みますね」と言った。その光景が未だに音のないテレビのように頭の中で渦巻く。結局、貧血だったため落ち着いたら元気を取り戻し、事なきを得たが子どもの原体験として「母が死んでしまうかもしれない」という出来事は鮮明に脳裏に焼き付いている。

(2)キリスト教への懐疑心

当時の公立中学校は学区制で、私の地区の中学校は暴力で荒れていた。母は私にはそのような環境は向かないと考えたためか受験を勧め、ミッション系の私立中高一貫校に進んだ。

キリスト教の授業が始まり、週に3回礼拝堂というところに集められて朝礼拝を行っていくうちに、徐々にキリスト教というものに、慣らされていく過程が組み込まれている気がした。学校の中には教会に寝泊まりしている牧師もいるし、洗礼を受けた教師もいたが、彼らの心の中に神様がいるようには見えなかった。キリスト教は西洋の価値観の大枠を作った宗教だとは思うが、最後まで信じることはできなかった。キリスト教徒の先生たちに「神様は本当にいますか」と、聞いても、100%いるとは言わないのではないかと感じてしまうのだ。

また、キリスト教の教育を受け、礼拝堂でお祈りをすると、度々母が倒れた時の映像が頭のなかを過った。「この神様は、もし、また母が倒れたならば助けてくれるのかな」と思っても、多分助けてくれないと思ってしまう。母を助けてくれる神様がもし目の前に現れたならば、キリスト教の学校にいるけれども、その神を頼るだろうという気持ちがどんどん強くなっていき、キリスト教とは距離を置くように学校生活を送るようになった。

(3)神霊教との出会い

中学1年生の終わり頃、友達のお姉さんが雇っていた先生を紹介してもらい、週に1回英語を習うようになった。2年程続けていたが、だんだん部活動が忙しくなったので辞めることにした。

その最後の授業で先生から「Bさん、今は青春真っ只中で身体も悪いところはないし、悩みもないし、元気ハツラツですけども、人生にはそういう時だけではなくて、本当に困った時、どうしようもない時があります。そんな時には、先生の教祖様でも、神様でも良いから、助けてくださいとお願いしなさい。もし覚えていたら、御神語という言葉を唱えなさい。これは世の中にある言葉ではないので、一回言われても言葉の組み合わせはすぐに覚えられる言葉ではないんです。でも、最後に困った時には先生の教祖様助けてください、神様助けてくださいと祈りなさい。もし覚えていたら、この御神語を唱えなさい」と、最後の2分教えてくれた言葉が心から離れなかった。

実はこの先生は神霊教の信者だったのだ。その日から生活の一部であったキリスト教式で行っていたお祈りを、我流で神霊教の御神語を唱えるように変わった。

高校生になってもその祈りは毎日欠かさなかった。そして大学受験前に自分の生活の中に根付いている神霊教の生活習慣を知りたいと思い、1978年17歳の時に東京都目黒区にある神霊教の青葉台教会を尋ねた。すると、「今日はちゃんと親御さんに言って相談してきましたか? それからしっかりと入信の心が整っていますか? もっと、しっかりと考えてから来なさい。今はまだ自分の準備が整っていない」と言われ追い返されてしまった。

その時は確固たる自分の中で神霊教に入信したいという心まではまだなく、父にも母にも話さずに、結局そのまま普通の生活に戻った。しかし、朝晩のお参りだけはずっと続けていた。

(4)広告との出会い

一浪して埼玉県の私立大学に進む。自宅から通っていたこともあり、1・2年生の頃はずっと遊んでいたが、3年生の時にある広告論の教授に出会う。

広告業界の中では一目置かれているような先生が、若かったので学生にも徹底的にがっぷり四つに組んで教えてくださっていた時期だったのこともあり、その教授のゼミに入った。それからはゼミに明け暮れて、学校が終わればゼミがなくても教授の部屋に行って、手伝いや勉強をしていた。

教授は変わった考えをしており「人と人とのコミュニケーションが分からない人間には広告は出来ない」という事で、広告とは関係のない『葉隠』を読まされたり、「この人は今どんな感情をしているのか。今、何が起きているのか、ということに敏感じゃないと、この仕事はできない」ということで、ゼミでの2年間は広告以外に人との関わり方も学べた。

大学卒業後は教授の推薦で、海外の新聞や雑誌に日本企業の広告宣伝を行う輸出広告専門の広告代理店に営業職で入社した。「一業種一社」を貫いていた会社で、新しい取引先を開拓するために、知らない会社に営業に行くことはなく、新たな取引先が仕事を頼んでも断ってしまう会社だった。1つの取引先に毎日会いに行き、広告、写真撮影、カタログの打ち合わせをして深い関係を持っていた。そのため一緒に食事や飲み会もしていた。

当時の広告会社というのは接待当たり前で、そんな中で営業本部長の上司に、1回の食事で10万円もする高級料亭も紹介してもらい、顔を紹介してもらったり、客の好みや癖を伝授してもらったりと、広告業界で勝ち抜いていく術を教えてもらった。未だにそのお店は僕の中で大切なお店で残っており、今ではありえないような貴重なバブルの良い時代を経験できた。

4年近く会社に務めていたある時、電車に乗っていると目の前で女子高校生が自分の好きなタレントが写っている中吊り広告を剥がして鞄に入れた。その光景が衝撃的だった。マナー違反なのだが、自分が作った広告を剥がされて、破かれて鞄に入れられる。今の光景は営業にとってみれば嬉しいだろう。

当時の私はアメリカで売れるようにスタッフの力を借りて、賞を受賞するような広告を作っていたが、本当にそれがアメリカで素晴らしいと言われているのか、日本にいると分からない。そこで日本国内の仕事がしたいと猛烈に思い始めていた。

また、その会社は他社のお客さんから仕事をやってと言われても、競合相手がいるから断っていた。そのため、自分は本来の仕事を獲得するという営業の仕事がしたいと思うようになった。飛び込み営業もしたいし、自分で開拓した取引先から仕事を取りたい。そんな願いがあった。

そんな中、ある鉄道会社が広告会社を作ると発表した。駅のポスター、中吊り広告、駅中のような鉄道会社が持っている広告資産は、広告屋にとってみれば宝の山だ。また、ゼロから始まる会社なので、取引先がひとりもいない。その話を聞いた瞬間に、「これは国内の仕事だ。移らなかったら絶対後悔する」と思い転職した。

(5)独立と入信

14年近くその会社に務めていたが、輸出広告代理店で出会った同僚と共に、2003年41歳で独立する。不況と言われている時期に会社を興したが、当時はこの先10年以上不況に陥るとは思っていなかった。

共に独立した同僚とはお互いに長年大手広告代理店に努めていたこともあり、多くの取引先ともパイプが出来ており、算段の中では独立すれば仕事をくれると目論んでいた。ところが、独立前の会社にいた時にお世話になった取引先の中で、独立後に仕事をくれた取引先はいなかった。大手という看板が大切なのだ。

新しく興した会社に、新たに発注することは出来ない。そのため、必死になって自分たちの会社の優位性をアピールして最初から会社を開拓していく。しかし、世間は不況真っ只中。そうしていくうちに経営状況が悪化し、資金繰りが坂を転がり落ちるように悪くなった。

胃が痛くなるどころか八方塞がりだった。消費者金融に出資してもらわないと資金繰りができないからカードを作ったが、キャッシングで借りられるお金の限度額は10万~20万だった。創業2・3年の会社の社会的信用は低いのかと痛感した。転職前に努めていた会社にいた時は山ほどカード作れたけれど作らなかった。それが今はカードを作れるのかどうかも怪しい。昨日と同じ人間だというのに。

当時結婚しており、妻は中学校の同級生。彼女は大学卒業後、大手広告代理店に長年勤めていた。その妻に「頼むから金策に窮したので一緒にカード作ってくれ」と、頼み込み作ってもらうと、妻の限度額は300万~500万で内心は穏やかではなかった。それでも妻は嫌な顔をしないでお金を借り、返してくれる。ただ、自転車操業は時間の問題だった。

どうにもならなくなっていく状況の中で「あっ、神様にお願いするしかない」と考えた瞬間、なぜか私はインターネットで神霊教の電話番号を調べていた。本部に電話をして「是非お話を聞きたいんです」と言ったところ、高校生の時と同じく心がしっかりとしているのかと電話で少しヒヤリングを受けて、「翌日来てくれればお話はします」と言われ、藁をも掴む思いで翌日本部に伺った。そこでお話をさせていただくと「また、もう少し考えてゆっくりいらっしゃい」と言われたが、「もう、今日入信の手続きをしないと、俺はここから帰らない」と無理を言い、2008年46歳の時に入信のお許しを得た。

入信の手続きが終わり、初めて信者しか入ることが許されていない御会堂に入ることができた。中に入った瞬間、信者たちの顔、僕に対する対応、雰囲気、調度類、そして内装。全てが12歳の時に会ってから、自己流でやってきたものを何一つ裏切らず、やっとここに来られたかと思った。もし、この時にここが金箔だらけの豪華な内装だったら信用できなかっただろう。

入信を許していただいてから、折角2人で興した会社がこのまま倒産するしかないという時に、神様の前に出てずっとそのお祈りをさせていただく中で、色々な不思議なことが起こっていった。

取引先の中に外資系の会社が1社あった。通常国内企業だとその月の仕事の支払いは、翌月末に支払いが入る。しかし、海外の会社は支払いの送金に手間と費用がかかり、また海外の口座のため、何か間違えると1ヶ月から2カ月と振込がズレていく可能性もある。そんな中、その外資系の会社はその月の仕事の支払いを、その月のうちに送金してきた。驚いたが、これで今月乗りきれる。そんな状態が続いていった。

入信したからと言って、一遍に全てが解決するわけではない。目の前にある困難を神がひとつずつ解決してくれる。そんなことを考えていると、以前の会社に勤めていた時に、自分を頼ってくれた取引先を、一方的に断ってしまったことがあった事を思い出した。もしかすると今回の事態を招いたのは、過去の自分の過ちのせいかもしれない。その事を意識して、頭を下げて、仕事をもらったりする中で、通常では考えられない海外からの入金のおかげで、ようやく資金繰りが回っていった。

(6)突然の病気

しかし、2010年48歳の時に急性心筋梗塞を起こす。医者の見立てはストレスと暴飲暴食。仕事はまだ順調とは言えず、胃に穴があくような綱渡りの資金繰りが続いていた。その事で精神が耐えられなくなり、食事の時間は不規則になり、飲酒量も増えていた。

そんな生活を繰り返していた、ある日。朝から胸が痛み、夕方になっても治る気配がない。電話をして緊急外来に行くと、医者から「ここに来るのが20分遅かったら心破裂していたかもしれない」と、言われた。心臓の冠動脈3本の内の2本が詰り、命にかかわる状態のギリギリで滑りこんだ。

無事に緊急処置が終わり、命の危険は免れた。入院することになり、ICUに入れられ、ベッドに括りつけられ看護師さんが24時間看護してくれた。治療を受ける中で頭に過ったのは「これ入院代は誰が払うんだよ」という疑問だった。

自分は今、入院中で仕事ができない。やっと、軌道に乗り始めて繋いでいた仕事を誰がやってくれるのか。そしてまだ会社は資金繰りで苦しんでいるのに、この入院費は誰が支払うのか。色んな措置のお陰で、少しずつ回復をしていったが、元気になれば入院費の心配が出てきた。

入院して3週間が経った。診察で医者に「あと、1週間で退院できる」と言われた。しかし、その言葉は「来週お金を払ってもらいますよ」と、自分には聞こえる。1週間後に退院できるものの困ったなと、窓から外の景色を眺めていた。すると、前日まで気にしなかったが見ている景色の中に鳥が飛んできた。その鳥が目の前の鉄柵に止まって僕を見ている。そしてその鳥が元気に飛び立って行った。

すると、妻が病室に入ってきて「あなたの生命保険で今回の入院費全部払えるわよ。高額医療だから、限度額は上から切られて保険提供みたいよ」と言った。それは神が「大丈夫だよ。心配するな。とにかく今お前は病気を治せ」って仰ってくださっているように感じた。退院後、残り20分で死ぬと言われていた人間が何の制限も無く生活出来ている。何の制約もなく元の体に戻していただいた。

今思うと「胸痛い。どうしよう」と、苦しんでいたのが和室の神棚の前だった。それを聞いた妻が病院に電話かけてくれたのも神棚の前だった。この事は全部必然に思える。私には神がついているとしか思えないように繋がった。

(7)退院後の仕事

体は元に戻していただいたが、退院後、医者に「フルタイムの仕事はまだしない方が良い」と言われた。自分が持っていた取引先の仕事は仲間に引き継ぎ、地域の消防団の訓練には参加できないことを伝えた。これからも広告の仕事を続けたかったため、深夜のコンビニや居酒屋でアルバイトをして借金を返済していこうと考えていた。

そのことを消防団に伝えた3日後、消防団の人から「市場で働かないか?」と、言われた。横浜にとある市場があり、そこが3年後に統合する事になっていた。その市場は統合後に集客率を上げるため、販売促進・広告の視点で生き残りをかけたプロジェクトを始めており、その統括をする仕事を依頼された。

良い話に思えたが、自分の会社の仕事もある。すると「Bさん、市場というのは、朝は早いけど昼には終わるのよ。お昼終わったらあなた自分の仕事できるのよ」と言われた。首を縦に振らないわけにいかない。そんな仕事が世の中にあるのかと思った。

そして退院後、市場の事務所の仕事を始めた。最初は気が荒い市場の人達に、余所者ということで相手にされず、信用してもらえなかった。しかし、一生懸命、自分の考えを説明していくうちに、仲間として信用されるようになった。

今では、いないと困ると言われるようになり、朝だけの仕事ではなく自分の中心的な仕事になり、事務局長になり市場の統合の仕事を行っている。

体に悪い箇所があり、間に合わないかもしれないギリギリのところで命を救っていただき、回復後はやりたい仕事をやらしていただいている。この一連の出来事は何一つ偶然ではなくて、先祖が背負っている悪い因縁を含めて、自分が背負っているものを綺麗に浄化してもらっている途中だ。

それは全て偶然ではなく必然で、私が困った時にここに助けを求めたのも、中学生の時に神霊教に出会ったのも、自分の人生の中では全部決まっていたことなのではないかと思う。ここ何年かを振り返ると、そうとしか考えられない。

(8)信仰について

朝晩お参りをし、元気に暮らさせていただいている。神に感謝もするし、時にはお願いもする。神霊教の信者は「正しい信仰にお導きください」と神に祈る。「正しい信仰にお導きください」というのは、健康、仕事、金銭、全てが当てはまる。正しい信仰に自分の生活がちゃんと築かれていれば、何ひとつ心配なく神のもとで生きていられる。そう思うと自分の中で信仰とは、人間として生きていくために当たり前の所作だと思う。

科学が発展して人間が神を信じなくなった。しかし、地球には水や空気があって僕達は生きられる。これは果たして偶然なのだろうか。僕の病気を治したのは医者ではなく自分の生命力。沸き立っている生命力が神の力かもしれない。鈍感でいるとよく見過ごすこともあるが、反省して御神語奉唱させていただくと、生活がまた元に戻る。そのような実証を日々経験しているから、信仰は当たり前だと思える。

3-3-3 調査分析

インフォーマントのライフヒストリーと、ロフランド=スターク・モデルとグロッグの剥奪理論の適応可能性があるか分析していく。

Bさんの事例だと、内面的要因の3つの段階の適応可能性に当てはめていくのは難しい。安易に分析すれば①持続的緊張を経験は小学生までの虚弱な身体、②宗教的パースペクティブにより自己を解釈は母親が倒れてから、キリスト教を知るものの懐疑心から、他の宗教に出逢えば、その神に助けを求めるようになったこと、③宗教的な探究者として自らを位置づける段階は、神霊教信者の家庭教師との出会いが適用できると考えられるが、大きく当てはまっているようには思えないため保留の必要がある。

相互作用的な状況的要因を見ていくと④人生の転機で特定の宗教と出会いは、③と同じく家庭教師との出会いと同時期だと考えられる。また、独立後に救いを求めて入信するという、2度目の宗教との接触もこの段階に適用できる。

⑤その宗教集団との感情的紐帯が形成される段階は、地区の会員としての活動や行事への参加が適用できるが、続く⑥一般社会との感情的紐帯が弱まりはインフォーマントのライフヒストリーからは読み取られない。⑦宗教との集中的な相互行為に晒される段階は、日々の行やお祈りが適用可能である。

グロッグの剥奪理論から考えると、独立後の困窮は所得配分や物質的所有に対する不遇感を指す経済的剥奪と、社会的な地位・名声・権限に対する不遇感を指す社会的剥奪であろう。ただ、そこから偶発的に神霊教に導かれたわけではなく、以前から信念体系は存在している。

インフォーマントの事例から見たロフランド=スターク・モデルへの適用可能性は、内面的要因は保留の必要があるが、相互作用的な状況的要因である④転機、⑤宗教集団、⑦相互行為は当てはまると考えて良いだろう。

内面的要因の①緊張(tension)、②パースペクティブ(perspective)、③探求(seeker)はライフヒストリー上の文脈に、その段階に適用できる箇所はあるものの、各々を個別に当てはめて考えていくよりも、「母が倒れてから既存の宗教に疑いを持つようになったときに神霊教に出会い転換的回心した」という大枠で説明する方が適切だと思われる。

同様に相互作用的な状況的要因は「独立後、生活の困窮からの入信し、そこで実証を体験したことにより強化的回心を得た」と捉えるのが建設的だ。

内面的要因である「母が倒れてから既存の宗教に疑いを持つようになった中学校時代に、神霊教に出会い転換的回心した.」と考えると、「神霊教との出会い」は着目すべき点である。神霊教の信者である家庭教師によって伝えられた『ぶっかんせいき』という御神語から、神霊教と出会い興味を示したというよりも、回心をしたと考えても良いだろう。

インフォーマントはミッション系の学校に通っていたこともあり、宗教的な土壌はあるものの、ライフヒストリーの文脈を見ていくと宗教を否定も肯定もしていないように読み取れる。つまり、『ぶっかんせいき』という御神語には、カリスマ的指導者である教祖のマナのようなものが宿るのではないかと考えられる。

(031) 最後の2分教えてくれた言葉が心から離れなかったんですよね。その日から毎晩毎朝、キリスト教式で、お祈りを、同じような形式で、僕は神霊教信者ではないので、神霊教信者が教えて頂いているお参りの仕方とか全然知らないので、我流で朝晩その言葉を唱えて、「ありがとうございました。こうして元気に一日を終わらせます。今日も朝元気に起きて学校に行けます」。分かんないんですけども、そのお祈りが、神霊教の言葉に変わったんですよ。

また、別の捉え方として、これまで学んできたキリスト教のような伝統宗教には見られなかった新しさ、すなわち知らなかった未知なるものとして捉えたのではないか。つまり、神秘=呪術的な要素に惹かれたのではないかという仮説だ。神霊教の開教は戦後間もない1947年だが、西山(1979)は神霊教を新新宗教に位置するとし、第三次宗教ブーム期の霊=術系新宗教としている。

キリスト教が日常的な宗教だったインフォーマントにとって、神霊教と言う新宗教の御神語は、非日常的で目新しく見えた。このどちらの捉え方でも非日常的と言うタームが重要であろう。どちらに可能性があるのかということを見出すよりも、この2つの仮説を合わせて、「母が倒れた時に救ってくれる神様」の言葉である御神語には、非日常的で伝統宗教では見られなかった新しさ、つまりカリスマ的指導者の資質が宿っていたために、惹かれて毎日奉唱するようになったのではないか。

神霊教は奇蹟の実証を標榜しているように、第一次と第二次の新宗教に多く見られた「貧・病・争」を教義に掲げ、また第三次宗教ブームの新宗教に多く見られる神秘=呪術的な要素も含んでいる。インフォーマントは神霊教の持つ、その神秘=呪術的な要素に惹かれて回心したと考えていいだろう。

一度目の回心は秘法的(esotic)な興味関心あるいは、カリスマ資質に惹かれてというものだった。相互作用的な状況的要因の段階での二度目の回心は「貧・病・争」から来る、直接的な現世利益の探求だ。「独立後、困窮からの入信し、そこで実証を体験したことにより強化的回心を得た」という点で、注目すべき点は何故、緊急事態で神霊教に救いを求めたのかということだ。

(081) 僕はそのやっぱり光に導かれたとしか思えないように、多分人って迷った時に宗教であったり、親戚にお金を貸してくださいって言う人だったり、色んな方法取るとは思うんだけども、もう折角2人で興した会社がこのまま倒産するしかないって、どうにもならないって思った時に何も選択肢が無くて神霊教に行くしかないって思ったんですね。

人間が苦境に立たされた時、インフォーマント自身が語るように多くの選択肢が存在する。何故インフォーマントは神霊教に入信するという選択肢を選んだのか。そして中学1年生の時に信者から教わった一言は、何故インフォーマントをそのようなまでに惹きつけたのか。

教団への信頼というのは中学校の時に出会った「御神語」に宿るカリスマ的指導者のマナのようなものから来ている。家庭教師に教わった「御神語」には、何十年も持続されるほどのカリスマの資質が宿っていたのだろう。この事は一度目の転換的回心から潜在的な信者として活動していたと考えられないだろうか。

入信後は自己に振りかかる実証、すなわちカリスマの力を体験していくことにより、強化的回心を強めている。Bさんはグロッグの剥奪理論から考えると、経済的剥奪と社会的剥奪を経験している。グロックは世俗的・宗教的問わず、あらゆる社会運動の背景には何らかの剥奪が存在し、剥奪からの回復を求めて人々は社会運動に参加すると説く。インフォーマントは回復を求めて中学生の時に教わった神霊教に救いを求めた。このインフォーマントの出会いから入信までの期間に間が空くのは、西山(1976)の「ねぼけ」と「めざめ」と捉えることは出来ないだろうか。

前述したように西山(1976)は妙智舎を対象とした研究において、入信(信念体系の受容)を一定の時間幅の中で生じる信仰の螺旋的深化過程として位置づける観点から、現在熱心な会員のほとんどが「ねぼけ(休眠)」の体験を持ち、その後何らかの悩み事や問題を抱えている時に、他の会員から「おさとし」をかけられることによって、再び「めざめ」をするという。そこから信念体系の受容を持続させていくというものだ。

「めざめ」の状態を持続させるためには、信者間の相互作用を伴う様々な宗教実践が強化のプロセスとなることが必要である。日常的な宗教実践を行うことによって、教団の保つ意味システムを内面化していく。宗教実践の内容としては、儀礼的実践、強化的実践、参与的実践などがあり、いずれも信念体系受容・強化の契機になる。

前述した仮説ではインフォーマントは、家庭教師から「御神語」教わった事により潜在的な信者として活動していたと考える。そして入信までに意図しないままに「ねぼけ」の体験をし、経済的剥奪と社会的剥奪を経験したことにより、「めざめ」を体験し、信念体系の受容を持続させていったと考えられる。そしてカリスマ的指導者の非日常的な力によって経営の立て直しや、病を救われてからは、普段の教義に基づき生活や行事への参加をし、他の会員たちとの連帯を強めることによって、情緒的に回心をしていったと考えられるだろう。

(083) やっぱり、あの因縁って言葉を使ってよく教えてもらってますけども、「世の中に偶然というのは一つだになし」って教えられえるんですよ。偶然は一つもないよ。全部必然だよって。それには原因があるんだよって。その僕が経営難に陥ったっていうのは、色んなその原因があり、それを1つ1つ今7年を振り返ると取り除いていただいている、まだ最中かもしれない。そう思える宗教ですね。

「全部必然」「入信をお許しいただいた」と思うようになったのは、信念体系を受容するようになってからだろう。つまり、インフォーマントは中学生の時に初めて神霊教の御神語を教えてもらってから、既に信者としての自覚を持ち、潜在的な回心を果たしたと考えられるだろう。

第四章 「宗教法人GLA」信者インタビュー

4-1 団体概要

GLAは浅草・雷門前の通りに本部を持つ教団である。信者数は公式ホームページによると4万2,437人(2014年10月1日現在:物故会員 5,899人を含む)。

分派以外にも影響を受けた教団は数多く存在する。GLAに関する先行研究の多くは、創始者高橋信次に関するもので、高橋佳子が教祖になった以降も、依然として高橋信次や初期のGLAに関するものばかりで、辞典の概要も80年代以降は殆ど触れられていない。

このように創立者の高橋信次の教えと、現在の代表者である高橋佳子とでは大きく変化している部分もあり、現在は使われなくなった用語もあったりするように今尚変化し続ける教団である。

【名称の由来】

GLAとは「神の光をこの地上に顕現することを願いとする集い(God Light Association)」の頭文字をとった略称である。

【創始者】

創始者の高橋信次(本名春雄)は1927年に長野県佐久高原の農家に、10人兄弟の2男として生まれる。10歳の頃に何回も心肺停止する心臓病を患い霊的体験をし、「もう一人の自分」が肉体を抜け出すという体験を定期的に繰り返すようになり、「もう一人の自分とは何であるか」という命題を与えることになる。(新宗教事典:1990:889)

陸軍幼年学校、士官学校へ進み航空士官となり出兵する(新宗教事典:1990:889)。戦争の悲惨さを身にしみて味わい特定の国家思想に支配された犠牲は人生の目的や使命であるはずがないと考えたという。(沼田:1986)そこから神仏を求める思いに駆り立てられる(新宗教事典:1990:889)。

敗戦後は苦学して日本大学で電気工学を学ぶ。同時に物理、天文、医学などを学び、それが後のGLAの教理の形成に大きく関係してくる(沼田:1986)。

また、「もう一人の自分」を求める思いは継続しており、キリスト教や仏教、また世界真光文明教団といった新宗教の説教を聞きに行くが、満足はしなかったという。(沼田:1986)

働きながら大学に通っており、在学中に事業の失敗や、卒業資格を得ることができなかったりと、紆余曲折を得るが、25歳でコンピューター端末機器を製造する会社を設立し、翌年結婚する。

この前後から不思議な現象が度々起こるようになる。自身の予言も的中するようになり、多くの人がアパートに相談で訪れるようになる。そして1968年には義弟の口を通して「ワン・ツー・スリー」と名乗る指導霊と、「フワン・シン・フワイ・シンフォー」と名乗る守護霊が現れ、霊との交流が始まり、これを境に次々に「神理」に対して目が開かれていく(沼田:1986)。

人間は魂として永遠の生命を抱いて転生輪廻しているという神理に目覚めた(公式ホームページ)。さらに「もう1 人の自分 」とは、肉体から抜け出した自分自身で、あの世に帰る時の、新しい肉体(光子体)を持った自分であると解明した(沼田:1986)。

後に、「フワン・シン・フワイ・シンフォー」は、イエス・キリストで、「ワン・ツー・スリー」はモーゼであることが明らかになった(沼田:1986)。

そこからイエス・キリストとモーセとの出会いを経て悟りの境地に到達した、という口コミに引き寄せられた人が自宅に招かれるようになる。1969年には自身の所有するビルを開放し、「大宇宙光会」を発足し、1970年にはGLAに名前を変更する。

「人間は肉体のみの存在ではなく、その本質は魂であり、人智を超えた大いなる存在、神仏によって生かされている」こと、「全ての人間は、自己の確立と世界の調和のために生まれてきた」ことを説いていき、その証明として過去の言葉(過去世)を語る。(新宗教事典:1990:889)

7年間神理を説き続け、1976年に自己をエル・ランティーであると自覚し、さらに自身の法の後継者が娘の佳子であることを示唆し、かねてより自身で予言されていた通り48歳で死去する。(新宗教事典:1990:889)

現在の教祖である高橋佳子は1956年に生まれる。5歳の頃に幽体離脱体験を体験し、「人間は肉体だけではなく目に見えないもう一人の自分、魂からなる存在であること」を理解する(ようこそGLAへ:2014:11)。小学校3年生の頃から霊視が可能になり、中学2年生で霊性が開花したとされる。(新宗教事典:1990:889)

日本大学文理学部哲学科在学中に、大天使ミカエルとしての意識が現れ、父の信次が死去した後、後継者として教団の指導者となる。(新宗教事典:1990:889)

父と共に神理を求める歩みを重ねた後、多くの人々との深い人間的な出会いを通じて、新たな人間観・世界観を「魂の学」として集成させる。(公式ホームページ)

現在は、精力的に執筆・講演活動を展開しながら、現代社会が抱える様々な課題の根本に、人間が永遠の生命としての「魂の原点」を見失った存在の空洞化があると説き、その原点を回復して生きる「魂主義」を提唱して、その実践原則と手法の体系化に取り組んでいる。(公式ホームページ)

講演会ではCGを用いたプレゼンテーションで、教義を視覚からも分かりやすく説き、また「神理実践報告」と言う、ある一人の信者のこれまでの人生を振り返ることで、神理=「魂の学」がさらに具体的、立体的に理解できるだけでなく、自分の歩みの本当の意味に気づかせるよう指導している。

【崇拝対象】

GLAでは、大宇宙大神霊・仏とも言うべき、一切の源なる生命にして、宇宙の意志たる大いなる存在としての神を信じ、その慈愛がこの世界に顕現することへの祈りを信仰の柱としているが、神を特定の図像などで表現し、これを本尊として崇拝の対象にすることはしていない(公式ホームページ)。

【沿革】

1969年、高橋信次が説く新理を学ぼうとする有志によって「大宇宙神光会」が結成され、翌年GLA総合本部と会名を変更している。その後、高橋信次の著作が次々に発行され、全国で講演会を行うに従い、会員も増えていき、1973年には宗教法人の認証を得る。(新宗教事典:1990:708)

1976年、自らの予言通り高橋信次は死去する。生前から法の後継者と証していた、当時日本大学に在学中だった19歳の娘、高橋佳子がその志を引き継いで、神の光が顕現した仏国土・ユートピアを具現してゆくことを誓い代表となった。(公式ホームページ)

しかし、年配の講師の多くは、高橋佳子の成長を待って、会の代表にしようと考えていたために対立が起こり、古参の信者が脱会し分派していく。(新宗教事典:1990:89)

1977年、高橋佳子は、『真創世記』三部作を発刊されるとともに、GLAの在り方や学び方について具体的に指導を始めるようになり、「ウイズダム」の智慧をはじめ、神理の体験的研鑽の機会としてゆく「プロジェクト活動」のシステムなどを立ち上げ、急速に研修内容の深化と設備が進んだ。(公式ホームページ)

80年代は本当の自分を思い出すための「基盤論」、人生の意味に目覚めるための「自業論」、そして人間と世界の関係を知るための「響働(きょうどう)論」を説いていき、研鑽の基礎が築かれ、現在の代表的な教典の1つとされる「祈りのみち」が発表される。(ようこそGLAへ:2014:23-25)

1993年に高橋佳子が「神のみしるし」を啓示してからは、1994年に弟子が応えてゆくことを表明した「ボーディ・サットヴァ宣言」を経て、「ニュープロジェクト(現在はグローバル・ジェネシスプロジェクト)」という週1回のシリーズ研鑽セミナーが始まり、これまでの教義が体系化されていくようになり、「ニュープロジェクト」を支柱として研鑽体系が再構築されてゆく中で、GLAでは神理の実践者が増えていった。

その後、2003年12月には、これまで説かれた神理の集大成とも言える「魂の因果律」を開示。2013年の「1億総自己ベストの時代」まで、毎年新しいテーマで研鑽やセミナーが行われるようになり、日常のライフスタイルの中で新理を学べるシステムを設備しながら現在に至る。(ようこそGLAへ)

【経典】

代表的なものに『新・祈りのみち』『生命の余白に』『心行』がある。

【教義】

高橋佳子が人間と世界を貫く真理=神理を「魂の学」として集成された体系を教義とする。「魂の学」では「魂の因果律」という神理が中核を成している(ようこそGLAへ:2014:30)。

「魂の学」では、人間の本質は魂であり、その「魂」が「肉体」と出会うことで、「心」が生まれるとし、「魂」と「心」と普段私たちが接している「現実」の間には、図のように矢印で示されるような原因と結果の法則、因果関係があるとしている。「魂の因果律」とは「現実は、心の反映だけでなく、さらにその奥深くにある魂の反映である」としている。

会員は心を変革してゆくために、大きく2つの方法を取る。一つは、心の歪みや偏りなど、いわば闇の心を徹底して見つめ、浄化して超えてゆく道。もう一つは、内在している光の心を発掘してゆく道。この2つは、分かちがたく結びついて、表裏一体のものと言うことができる。闇を浄化すればするほど内なる光はその姿を現し、また逆に光を発掘して育めば、それだけ内なる闇は後退するためだ。

「受発色」という見方に基づいて、人間の心の歪みや偏りを4つのタイプに分け、それぞれのタイプ別にその歪みを浄化してゆく中で、それぞれのタイプごとに内在する光の心、「真我」が表れてくる。

4つのタイプとは、「独りよがりの自信家」という特徴を持つ「快・暴流」の心、「恨みの強い被害者」という特徴を持つ「苦・暴流」の人、「あきらめに縛られた卑下者」という特徴を持つ「苦・衰退」の心、「自己満足の幸福者」という特徴を持つ「快・衰退」の心で、「煩悩地図」によって、4つのタイプがどのような心の歪みと偏り[煩悩]を抱いているのかを明らかにし、それぞれのタイプが抱いている本来の姿、「真我」が現れてくるように4つのタイプ別に行に取り組んでいく。

2つ目の人間の内なる光を直接引き出すために「菩提心発掘」を行う。「菩堤心」とは「本当の自らを求め、他を愛し、世界の調和に貢献する心」としている。「魂の学」では、菩提心が放つ様々な輝きを、「12の心」に託し、「月の心」「火の心」「空の心」「山の心」「稲穂の心」「泉の心」「川の心」「大地の心」「観音の心」「風の心」「海の心」「太陽の心」」の「12の菩提心」としている。新年の集いでは、1年を生きる指針となり支えとなる菩提心の記された「神理カード」としてもらう。そして、その菩薩心を発掘してゆくために、様々な行やエクササイズに取り組んでいく。

会員は研鑽を通して、「魂の学」を学び、実践していき、自分達が生まれてきてきた理由と、この世界で自らが果たすべき仕事を「ミッションワーク」として果たすようにして生きていく。(公式ホームページ)

4-2 C氏のライフヒストリー調査

対象者に会ったのは2015年2月に開催された教団の「新春の集い」であった。GLAの広報に中央大学出身ということで紹介され、ある程度その場で筆者の研究内容を話、インフォーマントの入信理由も聞いていた。その後、広報に論文執筆のために協力者を探してもらう際、「グローバル・ジェネシスプロジェクト研鑽」という毎週一回開催されている集いに参加している会員を紹介して欲しいと頼んだため、顔見知りということもあり彼を選んでもらった。

インタビューを始めると、半構造化インタビューと事前と伝えていたことから、インフォーマントが事前に、ある程度自分史をまとめていた文書を準備しており、インフォーマントはそこから文章を読むという形で、筆者は補足で質問し、進行を務めるようにした。

以下、インタビューから得られたデータを編集するやり方で、時系列順等を再構成するが、ライフヒストリーの全体像を損なわないよう心がけた。また、一部、ある刑事事件に関する内容は、個人の特定がされる可能性があるため掲載を控えている。

4-2-1 調査概要

インフォーマント:Cさん(61歳) 裁判官・男性

場所:GLA東京本部 2階研修室

日時:2015年4月5日(日)14:00-15:45(105分)

4-2-2 C氏のライフヒストリー

(1)生い立ち

私は1954年に大阪府で生まれた。4~5歳で、福島県に転居し、薬の卸屋を営む両親のもと、剣道の道場に通い、竹刀で蜂の巣をつついて顔がぶくぶくに膨れた経験を持つように、元気な幼少期を送っていた。小学校は学校の中に教会があり、外国の先生のバイオリン教室に通い、日曜日は礼拝に行くような、キリスト教のミッションスクールという、公立とは違った小学校に通っていた。

小学校4年生の時に両親が離婚。原因は倒産。ある日突然、叔父が迎えに来て、母から隠されるような形で、名古屋に移動する。友人関係などが全て離れてしまい、非常に辛い経験だった。連れて行かれる形で転校し、両親も裁判で親権争いをしていたために、転校証明が降りず、2、3ヶ月は日中、学校に行かないような子どもたちと遊んでいた。

ようやく転出証明がもらえて小学校に転入するが、周りが名古屋弁で話す環境に慣れるのは時間がかかった。ただ、大人より子どもは変化に強いので、東北弁だった自分もいつの間にか話せるようになっていた。

(2)不安定な思春期

小学校5年生の時に父が再婚した。名古屋の近郊に住宅を建て、義母、父、私、弟、父方の祖母の5人で暮らし始める。6年生から中学1年生の間に、義母と父の間に双子の兄弟ができた。弟は両親が離婚したのが保育園ぐらいだったので、母の記憶がなく新しい義母にも抵抗はなかったのだが、そういう関係の中で自分は十分適応できずに、中学生の頃から荒れ始めた。

また、私立の進学校に通う中学2年生頃から、「人は何で生きているのだろう」、「人は何のために生まれてくるのか」という、不安や疑問が心に浮かんでくることが多くなり、親しかった友達に、私だけが何のために生まれてきたのか分かってないのではないかと思い、教えてくれと聞いてみたところ、友達も「自分にも分からない」と言った。私だけではなく、みんな人生の目的をはっきり分からずに生きているということを知った。そこから「死んだらどうなるのか」という不安は持ち始め、いつかはこの疑問に答えてくれる人が出てくるのだろうなと思うようになった。

そのまま高校に通っていたが、父の家族との折り合いは悪くなり、高校2年生で遂に耐えられなっていく。そんな中、小学校の時の先生が、母とずっと連絡をとっていたようで、最近あまり順調に育ってないことを母に連絡したところ、母が段取りをし、小学校の先生の導きで福島に家出を決行し、母のもとに戻った。当然父は勝手に飛び出したために立腹した。その後、転入試験を受けて高校に転入する。

高校3年生で卒業するが、国立大学を受けて失敗したため浪人し、1973年に中央大学法学部に入学。元々は文学部に行きたいと思っていたが、両親の離婚でそれぞれに弁護士や法律家が関わり、お世話になった母に、「弁護士は人の役に立つ仕事だ」と勧められたことと、国立大学の受験に失敗した挫折感を、司法試験を受けることにより巻き返しを図りたいと思い、法曹の道を志した。学生運動は全盛期を過ぎていたため、平和なキャンパスで学生時代を過ごせた。そして2年生の時に学研連の正法会研究室に入り、司法試験の勉強に専念していく。

(3)GLAとの出会い

最初のうちは順調だったが、3年生の後半から体調が悪くなって、自律神経失調症の症状になり、体調不良で勉強が出来なくなっていった。その頃母がGLAの教祖高橋信次の『心の指針』を読んでおり、法律の勉強よりもこっちを読んだらと渡される。そこには中学2年生の頃から知りたかった人生の目的、死んだ後の世界、実在界のことなどが書かれていて、「あぁ、これだ、知りたかったのはこれだ」と直感して、他の本も貪るように読むようになる。

そこから母と一緒に信次先生の講演会や、研修会に行くようになり、信次先生最後の研修会と言われている、蔵王研修会にも参加した。さらにGLAの集いにも参加するようになり、そこで他の大学生の会員たちと知り合うこともできた。自分以外にも多くの学生が所属しており、彼らとお互いの大学の学園祭で先生の御本とかを紹介する催しを一緒に行い、信次先生の娘である佳子先生とも東京大学の学園祭でお会いした。また、大学の正法会の研究室には自分の本棚があり、そこに法律書と共に5冊ほど信次先生の本を何冊か置くぐらい熱中していた。

ある土曜会という集いで、講演が終わった際、もしくはご講演の最中だったかもしれない。「現証」と言って信次先生が会員に光を当て、「この方には綺麗なオーラが出ていますね」と言い、エジプトの過去世の話や、色んな時代の言葉が出てきて、人間は永遠の生命だということを実証しているのを間近で見ていた。その時、私と信次先生の目が会い、先生が近づいて来られた。「これは私も綺麗なオーラが出ていて、過去世を教えてくれるのかな」と、期待していたが、「君は完全にやられちゃったね……。勉強勉強で心を見失って心を魔に売ってしまったね」と、おさとしを受けた。

学生時代にカンニングしたことなどを、ひとつずつ大勢の人がいる前で先生が発表していき、「この先生は何で昔の僕のことが分かるのだろうか」と不思議な気持ちで、信次先生のお顔を見ていた。最後に「私の本が読めますか?」と、信次先生は仰られた。当時『心の指針』や『心の発見』を読んでいた私は、「読んでいます」と答えた。すると、信次先生は「じゃぁ、もう君は大丈夫だよ。悪いのがいたら、私の本読ませないからね。私の本が読めるなら大丈夫だよ。これからは慈悲と愛で生きなさい」と仰られた。これが信次先生と直接お話した最初で最後の経験だった。

1976年、大学3年生の時に偉大な先生が亡くなられた時は、受け止めきれない、信じられないって思って、こんな偉大な方が早くに亡くなるなんてという気持ちで驚きと共に、大変残念な気持ちになった。その一方で佳子先生が継承者となり、一部の講師や古い会員は離れていく中、私は蔵王研修会で信次先生が、佳子先生が次期後継者だってご指名しているのをしっかり見て、ミカエルとエル・ランティーの魂の約束を、涙が止まらなくなるぐらい感動して聞かせて頂いていたので、その時点で先生が新たなる後継者だということに揺るぎない確信を持ち、佳子先生と共に歩ませていただきたいという気持ちでいっぱいだった。

その翌年、青年部であるMBG【編注:ミカエルボーイズ&ガールズの略】という、佳子先生の意を体して、先生と共に歩む心意気を持つボーイズとガールズの集まりが発足する。当時の私は体調不良もあって元気がない暗い感じの青年だったのがMBGの人たちと活動していく中で、徐々に元気を回復していった。

また、佳子先生の青年ご指導の場で、お父さんお母さんに感謝のお手紙書きましょうという、ご指導を頂いたことがあった。その時に、高校2年生の頃から連絡してこなかった父に、「育ててくれてありがとう」という気持ちで手紙書いたところ、父から返信が来て、「昔のことはこだわってないからいつでも会いに来い」って言ってくれて、それで手紙を書いたことで父との関係がガラっと変わり父との交流が大学3年生の頃から復活した。

(4)裁判所の世界へ

1977年の大学4年生で司法試験を受けるが失敗。卒業後の5月の試験も失敗。ただ、裁判所の上級職の試験は合格していたため、卒業した翌年に東北のとある裁判所に裁判所事務官として就職する。最初のうちは事務の仕事で庶務係として文書を受理したり印刷したりと、裁判そのものには携われなかったが、その年の、裁判所書記官の試験に合格する。翌年から書記官研修所で1年間勉強した後、1980年26歳の時、東北のとある簡易裁判所で、裁判所書記官としての仕事が始まる。

GLAの所属も東北の本部に変わり、そこでは青年層のリーダー的役割をして、毎月の月例会という会員が集まり勉強する集いの準備をして活動していた。週に2、3回は仕事が終わると集まって話しあい、GLAの本部のセミナーの講師をお招きしたりしたこともあった。また、年一回東北セミナーを開く時は、その前後の準備は毎日のように通い詰めていた。

また、当時テニスが好きで、市が主催するテニス教室に通い、そこで現在の妻と知り合った。出会った当初は、妻は会員ではなかったが、結婚するならどうしても、会員の人と結婚したかったため、妻をセミナーに誘ったりして、入会してもらい結婚する。

1983年、29歳のときに東北のとある地裁の書記官になる。公務員の上級職試験で入ったため、書記官としては順調に出世していき、地裁の課長補佐を経て、1990年36歳の時に最高裁の事務総局の係長になる。その時は、東京に行けることが嬉しかった。それは先生がいるためだ。東北だと年に2回ぐらいしか先生のご講演を受けられないが、東京だと数多く受けられる。そのため喜んで転勤を承諾した。

(5)41歳での転機

最高裁の係長になり、裁判所の中の中枢で働くことで中央思考が当時強かったため、その後も東京家庭裁判所の主任書記官、1995年41歳の時に最高裁の書記官研修所教官になった。幹部職員への道を歩んでいたが、「このままでは何か違う」という気持ちがその頃から出てきた。本当にやりたいことはこういうことじゃない。大きな職場の中でたくさんの部下を持つ幹部職員になることよりも、痛みのある裁判の現場に出て、当事者に直接接する仕事がしたいと思うようになってきた。

当時、書記官研究所の教官には、簡易裁判所判事の資格を持つ教官がいて、簡易裁判所判事を受けてみないかとおすすめを受けた。しかし、試験を受けたいという旨を、書記官研究所の上司の教官に伝えたところ反対されてしまった。書記官研究所の教官とは全国のたくさんいる書記官の指導者だ。そういう者が書記官ではなくて裁判官を志すのは如何なものかと。このまま書記官を続けてもっと指導者を続けてほしいと反対されて慰留された。

しかし、青年時代に司法試験を失敗した際に、先生から「何度でも試験を受けなさい」「優しい裁判官になって」と、声をかけてもらったことが、ずっと心の奥にあって、また現場の裁判の仕事に戻りたいということで、上司の反対を押し切り勉強を再開し、あえて、地方勤務の多い簡易裁判所判事を目指し、1998年44歳の時に合格することが出来た。

1年目は東京簡易裁判所判事として研修を受け、翌年に初任地である東北のとある簡易裁判所に転勤する。初めての裁判官としての仕事だったので私もやりがいとか生きがいを感じた。寒冷地で、しかも、単身赴任だったため、生活は辛かったが、弘前ターミナルで集いに出ると家族のように、地元の会員さんが親しくしてくれたことが楽しみだった。

(6)「魂の救済」としての裁判

東北で3年が終わろうとしていた、2002年48歳の時に参加した「ジェネシス21 SRS」という、専門セミナーで、佳子先生が退場の際にお声をかけてくださった。

2ヶ月ほどで東京に戻るという私に、「刑事裁判の裁判官というのは誰かに代わって裁かせていただくという仕事ではないでしょうか?犯罪者、被害者、その家族の背景を考えて裁判をしてください。そうでないと、魂の救済にはならないですよ。人間を知り、世界を知り、神理を知らなくては。CくんはMBGでしょ?」というお智を受けた。

裁判官に任官して東京で半年、東北で3年、約4年程経験していた私に、何のために裁判官になったのか、魂の救済をするはたらきがあるということを、先生はその場で問うてくださった。

東北での裁判官の生活を終わった時には、色んな職員や調停委員の方から、暖かいお言葉をかけていただき、自分なりに充実した3年間だったと感じていたが、先生のお言葉でまだまだ表面的な裁判をやっていたことに気づかされた。

ミスをしないように裁判をする。上級審から破棄されないよう、形を整えるようなことはがんばっていたのかもしれない。犯罪者、被害者、その家族の背景を、どこまで思っていたのかと考えると、自分の仕事のことだけで、精一杯だった。どうやって処理するかということに追われ、「罪を犯した人にはどうなってほしいのか」、「被害者の方にはどうあってほしいのか」ということを、意識できずに裁判を繰り返してきたことを教えてもらった。

神理で物事を見るということを、当時の私は表面的にしか理解しておらず、人間を知るということも、本質的なところが分かっていないということを実感した。

そして東京に戻る。人間を知り、世界を知り、神理を知るということで、もっともっと鍛錬しないといけないという時期に来たと感じた。仕事のためにもそれが必要だと思っていたが、その3年間は忙しい部署だったため、あっという間に終わってしまった。その後、2005年、51歳の時に関東のとある簡易裁判所に転勤する。

そこで、ある民事調停に携わった。隣近所同士で一方の木の枝がはみ出しているから切れ、切らないというというものだ。裁判は、ある程度は時間かけられるが、迅速に処理しなければならない。しかし、この調停は、当初は話にならないぐらいに、お互いで非難しあって喧嘩状態だった。

調停というのは話し合いであり、話し合いができなければ、次は訴訟を起こすことになる。私はその時に、「魂の救済」と言うと言葉は大きいが、人間同士の絆の回復には判決で決めてもしょうがないと感じ、この事件は2、3回ではなくて1年はやってみようと決めた。

とにかくじっくり話を聞いていこうと調停委員の方と、毎月1回ぐらいのペースで話を聞き、6ヶ月以上経った。すると、双方とも大体もうお互いに言いたいことは言い尽くしたという感じになり、はみ出しているという現場の土地を裁判所が出張して見に行き、当事者の話も聞いていく内に、私の中では双方が親戚のおじさんみたいな感覚になってきた。親戚のおじさん同士、文句言ってガタガタやってる。

そういう感覚が生まれてきた頃から、向こうの方も自分達が言ってることもお互いに、無理を言い合っているなと気付いたようで、ある時に申し立てた方から「判事さん、もう分かりました。自分たち解決しますから、今日で事件は取り下げます」と言われた。判決を書いたわけでもないし、調停が成立したわけでもない。しかし、お互いに「自分達で何とかします」と答えが出た。これもひとつの裁判の在り方なのかなと、そのことが私にとってのひとつ大きな経験だった。

関東のとある簡易裁判所は裁判官がひとりで、件数も少ないため、現場に行ったりすることが出来たが、例えば環境の違う東京簡易裁判所で同じことが出来るのか。それでも、一人ひとりの絆の再結ができる、結論を出すわけではなく、当事者が納得行くような裁判を目指さないといけないなと感じた。で裁判所を利用することによって、難しかった自分たちのこじれたことが解決、絆の回復、人の人生が再生されるというように、裁判は何のためにあるのかということに、自分の願いにどうあるべきなのかということを忘れないで、関わっていく必要性を感じた。

2008年、54歳の時にまた、東京簡易裁判所に戻る。東京に戻ってから佳子先生のご生誕の集いに参加した時、先生が退場する際にまた、お声をかけていただいた。

以前は「人間を知り、世界を知り、真理を知る」と、お智を受けてが、この時は「この頃、少し違ってきましたね。関東にいる時は分からなかった。裁判官として何を果たさなければならないのか。大切な仕事は、裁判ではひとりの人生、その人の家族の人生の転換点に立っていることを忘れないで下さい」という言葉をいただいた。

東北では「家族の背景を考えて裁判をしてください」と言われて、ここでは「裁判はその人の人生の転換点に立っている。あるいはその人の家族の人生の転換点に一緒に立っているということを忘れないでください」とお智を受けた。

そこから、民事訴訟事件でもっと本格的にウィズダム実践ということで、「民事訴訟事件で人間を魂として見て、その方たちの人生と魂を守るためのウィズダム」というテーマで、東京簡易裁判所の民事訴訟事件で、人間を魂として見るまなざしで、裁判ができるようになるということを目標にして取り組んできた。

(7)信者としての発言

2011年、57歳のときに京都簡易裁判所判事として赴任する。裁判所の世界では関西の弁護士は難しく、裁判官にとって困難な仕事だという認識があり、当初は私に務まるのだろうかと心配だった。

しかし、行ってみて本当に良かった。最近は弁護士の数が非常に多く、かつてほど、京都の困難な事件というのは目立たなくなって、東京と変わらないような状況になっていたこともあり、GLAでは近畿本部の所属になり、京都会館でたくさんの仲間と出会えて、良い関わりができたためだ。

それと近畿本部には古い会員である関西の地方裁判所の民事首席書記官だった者がいた。彼は公務員として中立性を保たなければならないということで、会員ではあるが、あまりGLAの活動をしてこなかった。

彼が退職する2年ぐらい前から、私が合同セミナー等に誘っても仕事が忙しいと言って断れたが、私が京都に行く前年にTL人間学セミナーに誘ってみると今度は「行きたい」と、言うようになり、一生懸命学ぶようになった。

一緒に専門分野の学びを受けるうちに、彼はどんどん変わっていった。どんどん学んで、人間として成長していくのを間近で見ることができた。共に励ましあいながら、彼と一緒に歩むことができた経験は大きかった。

その頃、自分も裁判官ということで、あまり表立って皆の前で発表とかは難しいとずっと思ってきた。裁判官だから、中立でなければならないと思い込んでいた。ひとりのGLAの会員として学び、先生の講義を聞くことは出来るが、人前で発表することは難しいとずっと思っていた。GLAで神理を学びながら、社会生活では神理は表立って使えないという葛藤に悩んできた。

しかし、あるとき、青年塾という場があり、青年の人たちに、弁護士、医師、音楽家、会社の社長という人たちがGLAの人生の先輩として、歩みを青年たちに発表する場があった。その時も直前まで、人前でGLAの会員であると発表することは難しいと思っていた。

国家公務員として人前で話すのは無理とずっと拒絶し続けてきたのだが、その時に違うと感じ一歩踏み出す事ができた。1975年から約40年間会員生活を続け、自分が先生に教えてもらった信仰の歩み、自分が成長させていただいた歩みを、青年の人たちに、教えのおかげで少しでも社会に貢献できるようになった、お伝えしたいと思うようになった。

そこから、裁判官は重い誓約が、それでも自分の出来る事を探して先生のお手伝いをしていきたいと思うようになった。例えば青年の人たちに自分の歩みを発表していくこと、あるいは法学部生、法律家になりたい人に進路のアドバイスや、勉強のお手伝いも出来るし、それにTL人間学セミナー等で税理士とか公認会計士とかメンバーの世話をすることも出来る。

以前までは裁判官だから、国家公務員だから、宗教に中立じゃないといけないから、何も出来ないって思い込んでいたが、自分にできることがあるということを最近理解し、伝えることにも挑戦できるようになった。

(8)信仰心

私は裁判官で何も出来ないと思っていたが、私の中ではMBGでご指導をいただいてから「先生のお手伝いがしたい」というのが学生時代からの夢だった。

先生は「ユートピアを。皆が手を取り合って愛し合って生きられる社会を作りましょう」と当時仰って、今は「希望の王国を。そして新たな価値観、新しい世界観、新しい人間観で、困難な問題を解決していきましょう」と、世界に発信されている。そのお手伝いをしたい。

そこで、自分にとってできることは、ひとりでも多くの人に先生と神理をお伝えすること、青年たちの先輩として役に立つこと、同業種の法務の連絡役もできるし、会員のお世話ができる。それが自分にとっての信仰心、信仰心に生きることではないかと今は感じている。

「先生のお手伝いがしたい」というのが、自分の中では一番納得できる言葉だ。先生と約束をして希望の王国を作るために、生まれてきた魂であることを、その願いを忘れない。裁判官であっても諦められない深い願いがあって、先生はそれを引き出そうとしてくれているので、それにお応えしていきたい。それが私にとっての信仰心なのではないと思っている。

4-2-3 調査分析

インフォーマントのライフヒストリーを分析的に解読していきたい。ロフランド=スターク・モデルとグロッグの剥奪理論の適用可能性を検討しつつ、他のインフォーマントとの相違点を発見していく。

ロフランド=スターク・モデルの第一の入信の必要条件は、①入信者が人生の一時期に激しい緊張(tension)を経験していることである。インフォーマントは小学4年生の両親の離婚から、思春期は新しい家族との間での生き辛さを覚えたという時期は、これに該当すると考えて良いだろう。

②宗教的パースペクティブにより自己を解釈する、③宗教的な探究者として自らを位置づけるという段階では、中学2年生の時に感じた「人は何のために生まれてくるのか」という不安において、自ら率先して宗教への接触はしておらず、生きる意味の喪失という経験ではないことから、適用には保留が必要だろう。Cさんは探究者としての自覚はあったが、いずれこの疑問に答えてくれる人が出てくるだろうと考えている。

(056)漠然とですけど、中学2年の頃から、人はなんで死ぬんだろう、人は何のために生まれてくるのかって、不安や疑問が心に浮かんでくることが多くて、中学の時に親しかった友達2人に、僕だけが何のために生まれてきたのか分かってないんじゃないかと思って、教えてくれって言ったら、親友二人共が自分も分からない、私も分からないって。あぁ、そうか、僕だけじゃなくて皆人生の目的を分からずに生きてるんだ、死んだらどうなるのかって不安は持ち続けてました。それでいつかはこの疑問に答えてくれる人が出てくるんだろうなって思っていて。

この不安の解消は大学2年生での、偶然的に高橋信次の著作に出会うことで解決される。そしてこの著作と出会う時期というのは、体調不良で勉強ができないというグロッグのタームでいうと、身体的剥奪である。そしてこれは、④人生の転機で特定の宗教と出会う段階と考えて良いだろう。

⑤宗教集団との感情的紐帯が形成される段階は、青年部での活動が該当する。さらに④での宗教と出会った段階での教祖が死去し、娘の佳子に継承されてからも、そのままMBGを通して連帯は強いものとなっていった。

ロフランド=スターク・モデルにおける入信の最後の条件は、⑦宗教との集中的な相互行為、つまり日々ひっきりなしに他の信者と集中的に交流することである。これがなくては、真の入信は不可能であると、ロフランドとスタークは論じている。1週間に一度のグローバル・ジェネシス研鑽や、単身赴任中に拠り所として各地方の支部に赴いたのという経験と実践はこれに当たるだろう。

本論の事例においてロフランド=スターク・モデルのプロセス・モデルのうち、適応可能なのは①緊張、④転機、⑤宗教集団、⑥一般社会との弱まり、⑦相互行為である。②と③に関するエピソードとなるものはあったものの、それを「期待」している。ロフランド=スターク・モデルでは①~③は内面的要因、④~⑦を相互作用的な状況的要因としている。ただ、適応可能性を考察する上で、内面的要因というのが、あまりにも少ない。これは二世信者の特徴でもある。

ロフランド=スターク・モデルというのは回心の契機と宗教集団への参加のプロセスを理論化したものであるため、その後に続く強化的回心、つまり、信仰の持続と主体化に関するエピソードを分析の俎上に載せることが難しい。

信仰の持続と主題化は、組織的側面及び教理的側面に大別してみても、組織的には集団活動も積極的に行い、役割も固定化し、土地を離れても関心を持ち続けられる土壌は十分にあり、教理的な面でも信仰から日常生活に教義を取り入れていることから、需要と供給は十分であったと考えられる。

以上の分析から、次に2章で用いた教団ライサイクル論を再考したい。CさんがGLAに入会した1975〜1976年というのは、教団もまだ6年目で非常に萌芽的な時期だった。上述したように現在多くの第三次宗教ブームの教団は、②フォーマル組織の段階と③最大効率の段階の中間に差し掛かっている。

GLAは高橋信次から、高橋佳子へリーダーシップが継承され多くの高橋信次の教義は、高橋佳子の解釈のもとで体系化されていく段階であり、中間地点にいると言えよう。

沼田(1986:13)は「佳子がミカエルであるという主張は、顕在化せず現在に至っている。」と、信次から佳子への継承時における教義の転換を批判的に見みている。筆者自身も感じたことだが、教義の転換によって多くが変わっており、「過去世」のような高橋信次色が強い教義を排除し、上述した高橋信次の「ワン・ツー・スリー」と「フワン・シン・フワイ・シンフォー」のような件は、ホームページや教団の刊行物からには掲載されていない。この継承によってGLAはまったく新しい教団に変貌したと言えよう。

GLAの転換契機は教義のみに留まらず、①萌芽的組織の段階から7年経ち、②フォーマル組織の段階だったものを、もう一度①萌芽的組織の段階に戻したと考えてみる。①の段階というのは、既存の宗教団体への不満故に生じた社会不安の段階であって、そこにリーダーが登場すると彼をめぐってカルトないしセクトが出現することだ。カリスマ的権威主義的預言者的リーダーがこの段階を特色づける。

CさんはMBGでの活動で、「先生のお手伝いがしたい」というのが自分にとっての信仰心だとしている。前述した沿革では、娘の佳子が指導者となることに反発を覚え離れる会員がいたことを示したが、ここで自分たちと同年代の急進的リーダーと共に、新たな活動をしていきたいということで、新たな教団として捉えたのではないか。

つまり、Cさんの回心理由というのは高橋佳子が継承者になったとき、確信的なものになったと言えよう。きっかけは身体的剥奪であり、ロフランド=スターク・モデルの内面的要因はひとつしかなくとも、心理的急性アノミー状態に陥っていたCさんが高橋信次の著作をきっかけに、信仰を深化していき、高橋佳子がリーダーシップを継承したとき、回心したというものだ。

CさんのGLAとの出会いは体調不良だ。通常このロフランド=スターク・モデルで日本の新宗教が分析されるのは、先行研究で挙げた伊藤(1997)和尚ラジニーシ・ムーブメント論文のように、②や③で物質主義の社会に対する「空しさ」をパースペクティブや探究者として、超人的なものに興味を持つとしている。1970年代以降、新宗教への入信動機は、貧・病・争に加え、「空しさ」からの救いが挙げられるようになってきた(島薗:1992)。

伊藤(1997)の論文ではロフランド=スターク・モデルの殆どのプロセス・モデルが当てはめられている。Cさんの精神性の体調不良からの入信というのは、第三次宗教ブームではあまり見られるものではなく、伝統宗教や第一次と第二次新宗教ブームに見られたもので、この急進的な身体的剥奪がロフランド=スターク・モデルの①~③の内面的要因部分を、受け持ったと考えられる。

前述したようにCさんは②~③の段階を踏める経験はあったものの、その時の行動は「いずれこの疑問に答えてくれる人が出てくる」として「期待」することだった。そして期待することで、高橋信次に出会うことができた。この「期待」することが、②~③の段階を踏まえているのではないかということだ。

以上の、再分析から高橋佳子がリーダーシップを継承した時点で回心したと考えた場合、前述した⑥一般社会との弱まりと、⑦相互行為は、その時期のエピソードへと取って代わるため再考していく。

(108)司法試験というのも特別な勉強が必要で、結局合格はできなかったんですけども、そういう意味では体調不良もあって、やりたくても勉強が出来ないって状態だったので、そういう中で、GLAを選択できたんだと思いますね。GLAがあってこそ、司法試験の勉強ができたので。

学生として司法試験に臨み勉強する上で、CさんにはGLAが必要不可欠であり、主軸がGLAだったと捉えられる。この身体的剥奪によって、GLAの活動が治療替わりになったのだろう。

(088)大学の政法会の実習室に自分の本棚があるんですね。小さな本棚置いていいんですけど、そこに信次先生の本を何冊か置いてたんですよ。刑法で有名な団藤先生の刑法綱要とか、そういう定評のある法律書と一緒に5冊ほど信次先生の本を置いてたんですよ。

このように傾倒していったことからも、社会に属しながらも布教者としての意識を強く持ち、自身の準拠集団は研究室ではなくMBGであったと言えるだろう。

⑦相互行為はMBGでの活動ないし、山形支部での青年部のリーダー的役割がこの項目に該当してると言えよう。この2つと捉え直して考えると、急進的な身体的剥奪から、その後の状況的要因を経て回心したのではないかと思われる。

Cさんは人生のターニングポイントで高橋佳子の言葉で決断をし、成長してきた。これらは回心後の強化的回心であり、現在の青年部への発表という信仰の継承は「GLA会員の裁判官」という立場から発言している。

その根底には「先生のお手伝いがしたい」という20代からの強い思いがある。GLAに入会する前のCさんは、母に勧められ法学部に進み、母の影響でGLAの本を読み始めた。

その後、インタビューでの発言に母は登場しなくなる代わりに、高橋佳子が登場する。拠り所が母から、高橋佳子に変わったとき、Cさんは回心した。そのようにして信仰は確立したと捉えることができる。

次にカリスマの内在性から、Cさんの回心を考察する。Cさんの回心は高橋佳子という、リーダーそのものへの帰依と考えられる。渡辺(2010)は高橋信次から高橋佳子への「法の継承」とはウェーバーのカリスマの後継者の選択の規準である「カリスマ保持者の指名」と、カリスマは血の中にあるという観念に基づく「世襲カリスマ」からなされているという。

島薗(2001:75)によると、GLAが日本の宗教にとって重要なのは、高橋信次のGLAは「新しい宗教」と言ったことだ。それは、それ以前の日本主流宗教の仏教の儀式中心の在り方や、新宗教の先祖供養中心主義の在り方とは異なり、神秘主義と呪術をもって、混淆的宗教を形成し、宗教的偉人の霊的現象や物質化現象を表した。

また、組織への加入が「家」制度中心ではなく、個人参加型であった。高橋信次は第三次新宗教ブームのカリスマの先駆けであり、後続の宗教的リーダーたちは高橋信次の影響により、近世的な死生観と異なる死生観を掲げて若者の支持を得たことだ。Cさんも同じだ。高橋信次のカリスマ性というのは、そのような面に見られる。

一方で高橋佳子のカリスマ性とは何だろうか。渡辺(2010)は高橋佳子のカリスマ性は、教団が会員に個人の神秘体験を提供するが、その一方において、教団側が一般会員による自由な神秘体験の追求や超能力開発を統制していたことだという。

2章でも触れたようにGLAが発足した第三次宗教ブームの時期は、同時に神秘=呪術ブームという、ユリ・ゲラーのスプーン曲げ、映画『エクソシスト』、ニューエイジにみられる、「非合理主義の復活」と同時期であった。高橋信次の教義には、神秘=呪術ブームに影響を及ぼしたものが多く、それ故いくつかのGLA会員はオカルト的志向性を持ちながらも教祖や講師の神秘体験や超能力の表現を受動的に学ぶ立場にいた。

それを高橋佳子は「GLA会員規定」の第2条の2に、「会員は本部の承認なく霊的現象を求めたり、起こしたりしません。」と明記した。その上で、高橋佳子は超能力を日常、身につける方法を「教え」と共に固定化し、「魂の学」という心の傾向を知ることが重要であると教え、「試練は呼びかけ」と、試練の時をチャンスと捉え、心の傾向を変えることで、試練を乗り越えることを重要視する。

そして企業内の成功や、人間関係の円滑化、社会福祉的な仕事への啓蒙活動を勧めるに至った。つまり「教えの実践」という非日常的なものを、日常化していったのだ。その結果多くの高橋信次の神秘=呪術性というカリスマに惹かれていた会員たちは去った。しかし、このことがCさんの回心に大きく影響を及ぼしたと考えられる。

前述しているようにCさんの入信理由は体調不良といった身体的剥奪であり、スピリチュアルへの憧れではない。高橋佳子は神秘=呪術的な教義を求める会員を排し、「教えの実践」を重視した。そして離れていく会員がいる中、MBGとして新たな①持続的緊張を体験し、①萌芽的組織の段階というアノミー状態の中、カリスマ的指導者と共に新たな教団で歩んでいこうとしたと考えられる。

4-3 D氏のライフヒストリー調査

GLAの広報に「生活実践セミナー」という、1ヶ月に2回開催されている集いに参加している会員を紹介してほしいと頼んだところ、D氏を紹介された。

半構造化インタビュー形式で、事前に伝えていた質問をして、その問いにインフォーマントが答えるというオーソドックスな形で行われた。

4-3-1 調査概要

インフォーマント:Dさん(36歳) ソーシャルワーカー・女性

場所:GLA東京本部 2階研修室

日時:2015年4月3日(金)20:00-21:30(103分)

4-3-2 D氏のライフヒストリー

(1)生い立ち

私は長野県飯田市に生まれ、教師の両親のもとで厳しく育てられた。幼い頃は内気で引っ込み思案。両親には勉強もできて、運動もできて、身なりもちゃんとして、はきはきと元気で何でもパーフェクトにできる優等生であることを求められていた。

そうなろうと思って努力していたが、何事にも恐怖心の方が強く、父親の求める水準に達することができなかった。いつも「お前はダメだ」と叱咤して育てられた。

(2)軋轢とした家族関係

中学校に上がる前から親との関係が悪くなった。父が私に対してイライラして「勉強やってない。こんなダラダラしてダメな奴だ。お前の顔を見るだけで不愉快だ」と罵られ、どうしたら良いのか分からなかった。その反面、年の離れた妹は可愛がられていた。

妹にはかわいいねとあやしたりしながら、私には顰めっ面を見せる。それを交互にやると妹も笑って喜ぶ。そうすると、父と母も笑う。家にいても心が苦しく辛い状況だった。どうしてそうなってしまうのか、母に聞いても「なぜかわからない」と言われ、神理を学ぶまで、その理由が分からなかった。

体調も悪く小学校3年生の頃からめまいが始まった。天井がぐるぐる回転するようなめまいがし、さらに中学くらいから熱が出るようになった。微熱だが病院に行って検査をしても原因が分からない。医者が「親御さんを呼びましょう」と言っても、父は病院に行かなかった。

体調は悪いし、家族関係行き詰っている。友人関係でも行き詰まるようになった。両親が教師だったため転校を繰り返す。

中学校に上がる際も転校し、閉鎖的で村社会であるため、友達の輪が既に出来てあり、最初は余所者扱いで、その地域の子どもに石を投げつけられ、からかわれたりもして「どう接したらいいんだろう? どう仲間に入ったら良いんだろう?」と悩み、常に緊張しているような状況だった。「どうせ自分はまた転校するんだから」と思い、その期間だけ我慢して表面的に付きあうしかないんだと自分を納得させていた。

高校に上がると家庭環境はさらに悪化し、父とは口も聞けないくらい悪くなっていた。話しかけても、無視されるか、怒鳴られるか、うるさいと言われるかのどれかだった。食事をしに居間に行こうとするだけで緊張で心臓がドキドキする。「どういう表情で食べたらいいのだろうか。でも、無表情で食べると不愉快な顔だって言われる」。とにかく家にいるのが苦しかった。

友達に家族関係の悩みを話しても「それでも結局は親だからかわいくないってことはないよ」「うちはそんなことないけど、Dちゃんの家はかわいそうだね」と、どこか他人事で自分の状況を理解してもらったと感じたことはなかった。

母に話して理解してもらったと思っても父が帰ってくると父の側についてしまうので、いつも「言わなければ良かった、信じなければ良かった、誰も理解してくれない」と思っていた。

そのうち友達にも不愉快だと思われているのではないかと気になるようになった。友達とも一生懸命接するが、家に帰ると疲れ切って「どうやったら人間関係うまくできるんだろう」と、悩んでいた。