【オペラ日記 4】ローマ歌劇場来日公演2023「トスカ」を観て、オペラ引っ越し公演について改めて思った

9月に来日していたローマ歌劇場の公演の千秋楽から、すでに二週間近くが経ってしまいましたが、備忘録までに書いてみます。

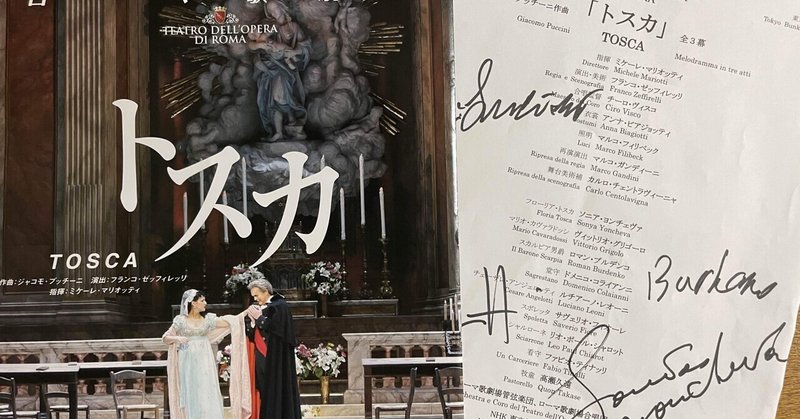

私は今回、プッチーニ作曲「トスカ」のみ、4公演中3回(9/17、24、26)観ました。「椿姫」もよかったと聞いていますが、「トスカ」の方も総合的に非常に満足の行く体験でした。

海外の歌劇場がオーケストラも合唱も、壮大な舞台装置もまるごとやってくる引っ越し公演は、コロナのせいで数年ぶりのことでしたが、やっぱりいいものだなぁと素直に思えました。

「トスカ」はゴージャスな舞台装置で有名なゼッフィレッリの演出なのが売りでしたが、作りものだとわかっていても、皆あの壮大なセットに息を飲んだと思います。見上げんばかりにそびえるローマの教会の内部が、日本にいながら目の前に広がる贅沢。舞台を観ている観客のためだけに数日間だけ用意される、夢の世界。この上なく優雅な気分にしてくれるものでした。その分チケット代もこの上なく高価なのですけどね。

オタクなので、ひいき歌手がいれば同じ演目を数回観る訳ですが、これが結構面白いのです。「あんな高価な公演に何度も行けない」と言われると思うのですが、2回観ると、わかること感じることは倍以上になります。

「トスカ」は初日(9/17)のみ横浜の神奈川県民ホールでした。神奈川県民ホールは横に長いので、壮大なセットが生きる舞台ではあるのですが、9/24、26の東京文化会館の音はぎゅっと凝縮して聴きやすいと思いました。オーケストラの演奏自体も、指揮のマエストロ ミケーレ・マリオッティも奏者も環境に慣れていくのか、確実に良くなっていっていたと思います。初日より次の公演、更に千秋楽と、演奏は進化していきます。もちろん最初の方がよかったという公演もあり得ますが、今回のローマ歌劇場の「トスカ」の場合は、初日は緊迫感が続くはずの「トスカ」の音楽の流れが途切れる感じが散見されたのが、特に千秋楽には息もつかせない感じになっていったのが実感できました。

また、公演ごとに自分の席が違うと舞台上の見える場所や聴こえる音が違うので、前の回によく理解できていなかったことがわかったりします。

「トスカ」にテノール、カヴァラドッシ役のアリア(独唱)は2曲あり、最終幕の“E lucevan le stelle”(星は光りぬ)の方がテーマが重いし、有名ですが、私は序盤のまだ物語が悲劇に転がり始める前に、恋人トスカへの愛を歌う”Recondita armonia”(妙なる調和)が好きなんですよね。この上なく情熱的な歌手、ヴィットリオ・グリゴーロにぴったりです。千秋楽ではこの甘い愛にあふれる歌唱を真正面(右手寄り)で聴けたのが至福の瞬間でした。右手と左手でもまた随分と公演の印象が違うものです。

来日公演でのグリゴーロによる"Recondita armonia”(ローマ歌劇場Instagramより)

今更ながら、「トスカ」のあらすじを振り返るとこんな感じです。

ときは1800年6月、ナポレオン軍が欧州で勢いを増していた頃。画家のカヴァラドッシ(テノール)は、政治犯で脱獄して来たアンジェロッティを自分の別荘にかくまいます。警視総監スカルピア(バリトン)は、カヴァラドッシの恋人である歌姫トスカ(ソプラノ)の嫉妬深さを利用して恋人の別荘に向かうように仕向け、部下に尾行させて、カヴァラドッシを連行します。トスカが恋人の命を助けるように懇願すると、スカルピアは代わりにトスカの肉体を要求。トスカはその条件に応じますが、その前にスカルピアを刺し殺します。スカルピアとの話では、カヴァラドッシの銃殺刑は見せかけのはずでしたが、倒れたカヴァラドッシにトスカが駆け寄ると、彼は本当に死んでいました。そこにトスカによるスカルピア殺害に気づいた部下たちが追って来て、彼女はサンタンジェロ城の屋上から身を投げます。

(ローマ歌劇場Instagramより)

今回の主要歌手を振り返ると、このトリオの相性がよかったのがとりわけ幸運だったように思います。今回リハーサル期間も含めて、歌手は2週間位の日本滞在でしたが、リハーサルや終演後の様子をインスタ等々を見ると、仲が良さそうで、日本への長旅もエンジョイしてくれていたようで、日本の観客として安心しました。

来日公演でのヨンチェヴァの"Vissi d'arte"の演奏(ローマ歌劇場Instagramより)

ソニア・ヨンチェヴァの主役トスカは映像で観ていたものの、今をときめくソプラノのリアルな声の伸びや迫力を味わえたのは、貴重な体験でした。盛り上がるところでも無理ない発声なので、叫ぶことなく声は美しいまま。聴いている方もお芝居に入り込みやすい。プッチーニの描く女性は、愚かさが強調されている気がして(プッチーニ的にはそれが女性のかわいさということなのでしょうが)、大概嫌いなのですが、ヨンチェヴァのトスカは、カヴァラドッシを愛するあまりなりふり構わない感じがよく出ていて納得ができました。ヨンチェヴァは写真集を出したばかりなのもあるのか、ボディも絞ったように見えましたし、トップ歌手としてのあり方がさすがでした。そして、あれだけ世界で引っ張りだこなので、ディーヴァ然とした方かと勝手に思っていたのですが、出待ちで気さくに交流に応じてくれていて、ファンたちとの会話から本当に日本好きになってくれていたのが伝わってきて、親しみやすい人柄が好感度大でした。

先述のカヴァラドッシ役のグリゴーロは、いつも通り、公演の最初から最後まで出し惜しみせずアクセル全開で、豊潤な声をサービス精神旺盛に観客に届けていました。トスカには3幕の冒頭に羊飼いの少年役がソロで歌うシーンがあり、ソプラノかボーイソプラノが担当します。グリゴーロは1990年、システィーナ礼拝堂の少年聖歌隊に所属していた13歳のときに、ローマ歌劇場の「トスカ」の公演に羊飼い役で出演しており、そのときのカヴァラドッシ役だったパヴァロッティにほめられて、以来グリゴーロにとって「トスカ」のカヴァラドッシ役は特別なものでした。自身がテノールになってカヴァラドッシを歌うようになった今、自らの経験を次の世代に伝えようと、リハーサル時には羊飼い役の日本人の子どもたち(海外歌劇場の引っ越し公演でも子どもは連れて来られないので、日本の子どもたちが出演します。)のそばについて熱血指導をしていたり、カーテンコールの際にはその日の羊飼い役の子どもと出ていって、一緒にポーズを取って観客の拍手を浴びる体験させたり。こういうところにオペラと言う芸術への愛や、自分が持てるものをオペラ界や若い人たちに返していこうという姿勢が見えて、胸がいっぱいになりました。千秋楽終演後も、出口で待っていた合唱団の子どもたち(子どもの合唱団も日本のNHK東京児童合唱団が出演しました。)に優しく接していて、一緒に写真撮影に応じたり、メッセージを受け取ったりと交流していました。こういうことがさらりとできる世界的歌手ってなかなかいないと思うのです。オペラ界への貢献をもっと評価してほしいな、という気持ちになります。

スカルピア役のロマン・ブルデンコは、スカルピアとしては迫力が足りない、というようなことを多くの方が感想として述べていましたが、聴けば聴くほど美声のバリトンで、歌いまわしも美しい。スカルピアと言えば普通、狡猾で強引で恐ろしい、嫌な奴のイメージしかないのですが、今回は本心でトスカに恋してるようにも見えて、同情すら誘い、何度も聴くうちにこれもありかもと感じました。スカルピアは本来、今年4月の東京・春音楽祭の「トスカ」のブリン・ターフェルのような大迫力が基本なのだと思います。それはそれでこれ以上ないほど素晴らしかったのですが、今回のトスカも恋の三角関係が強調されてよかった。ブルデンコさんは他の役もきっとよいと思うので、今後も聴いてみたいです。

今年戻って来た本格的オペラ公演を聴いて改めて思うのは、一度はS席前方で聴いてみてほしいということ。高いですし、気軽におすすめできることではないのですが、世界的なオペラ歌手の声は、体の真正面で浴びて、鼓膜だけでなく体全体で振動を感じると本当に気持ちがよいです。感動的。後方の席と1階席の前方では、同じ公演でも全く印象が変わると思います。チケットが高価なことは重々承知しているのですが、どうせ高価であれば、ぜひ一度いい席でオペラを聴いてみていただきたいな、と思います。

私も最初は3階席位がせいいっぱい、出費がかさむときには4、5階席しかないでしょう、と思っていたのが、オペラにハマるにつれ、どんどん前へ前へ。同じS席料金を払うならいい席で観たいから、発売初日に購入。という風になっていきました。とは言え、私としてもローマ歌劇場では贅沢し過ぎましたので、いろいろと公演はあるものの、今年のオペラは打ち止めにします(多分)。今でもまだ、頭の中でときどき「トスカ」の音楽が回っています。

秋来(きた)る 歌い手は空 涼しさに 熱き響きの 灯(ひ)を残しつつ

お粗末様でした。

千秋楽のカーテンコールは大盛り上がりでした(ローマ歌劇場Instagramより)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?