周辺減光とフラット補正を割り算で

夜の写真を撮っていると周辺減光という言葉を聞いたことがあると思います。LightroomやCameraRAWを使っていると周辺光量補正という機能を使ったことがある方も多いかと思います。

ということで本記事のテーマは2つです。

Askar FMA135をフルサイズ機で使ってみる

周辺減光とフラット補正(フラット補正は割り算)

そもそも1点目は自分が買う前に情報が少なかったので、じゃあ情報提供しようという考えです。ついでに2点目の話をしようと思い立ちました。

Askar FMA135について

Askar FMA135とはこのレンズのことです。

カメラレンズではなく天体撮影向けの鏡筒です。もちろん焦点距離135mm絞りF4.5のレンズとして天体写真以外も撮れますけどね。

詳細スペックについてはこちらを参考にされてください。

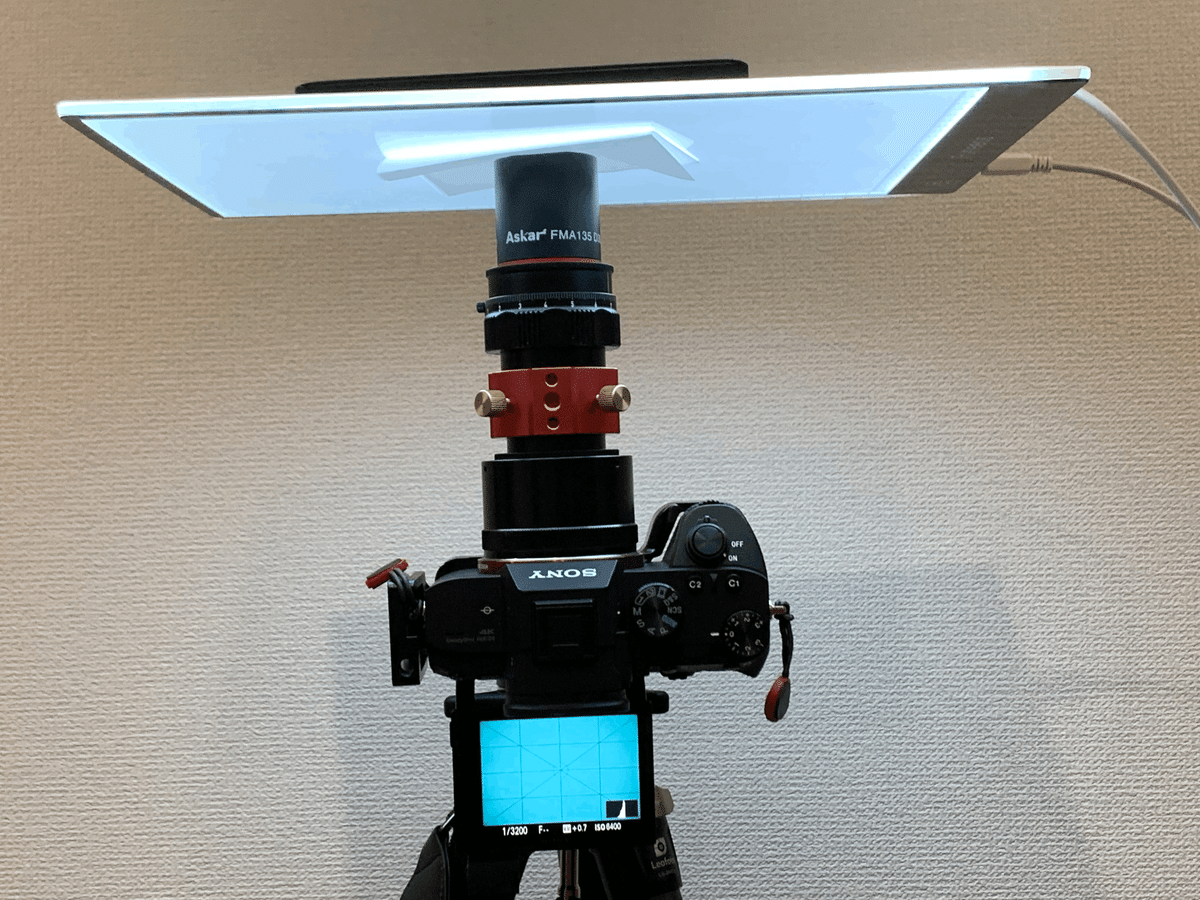

こちらの鏡筒をM42からEマウントへのアダプター(Vixen 天体望遠鏡 Tリング(N) ソニーE用)を使ってSONY α7IIIに取り付けるとこうなります。

こうなるとちょっと見かけない変なレンズ付けたSONY機ですね。繰り返しになりますが135mmの単焦点レンズとして普通に撮影できます。

Askar FMA135はAPS-Cのセンサーまでカバー

シュミットさんのFMA135の製品ページには重要なことが書いてあります。「イメージサークルはAPS-Cのセンサーまでをカバーします。」と。

α7IIIはフルサイズセンサーです。フルサイズセンサーのボディにAPS-Cのレンズを組み合わせると、周辺減光か最悪ケラレが発生します。

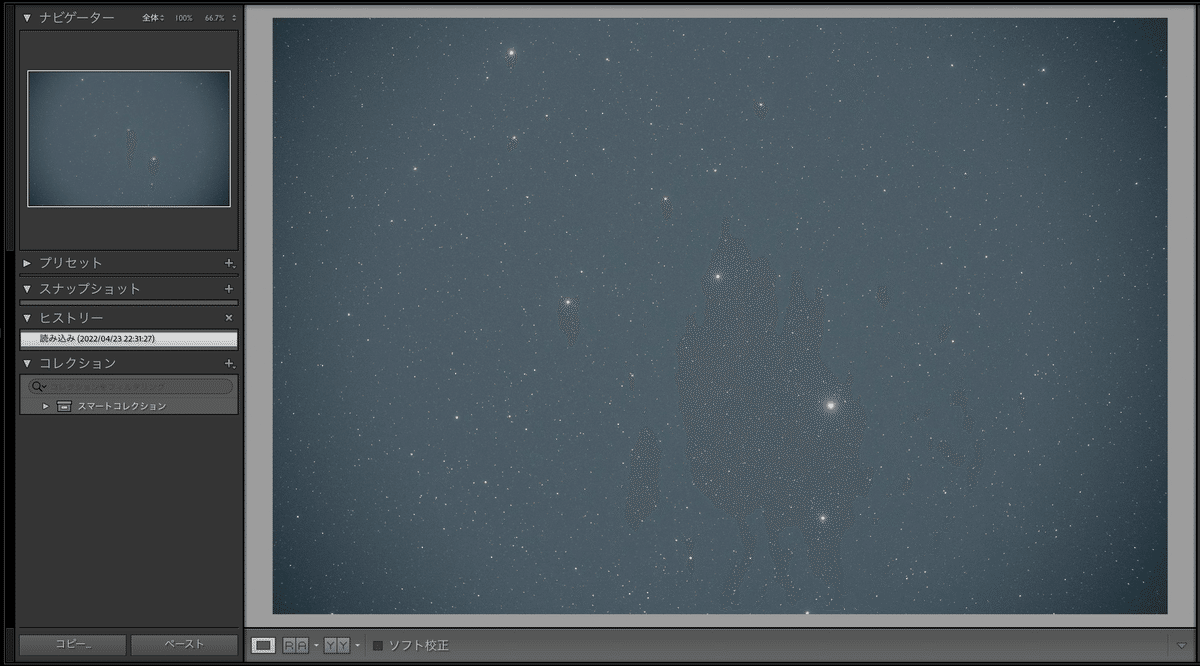

実際撮ってみたところ。

ケラレは無かったので安心しました。しかし四隅が暗くなっていて、これが周辺減光です。この程度ならフルサイズ運用も細かいことを言わなければダメってことは無さそうです。

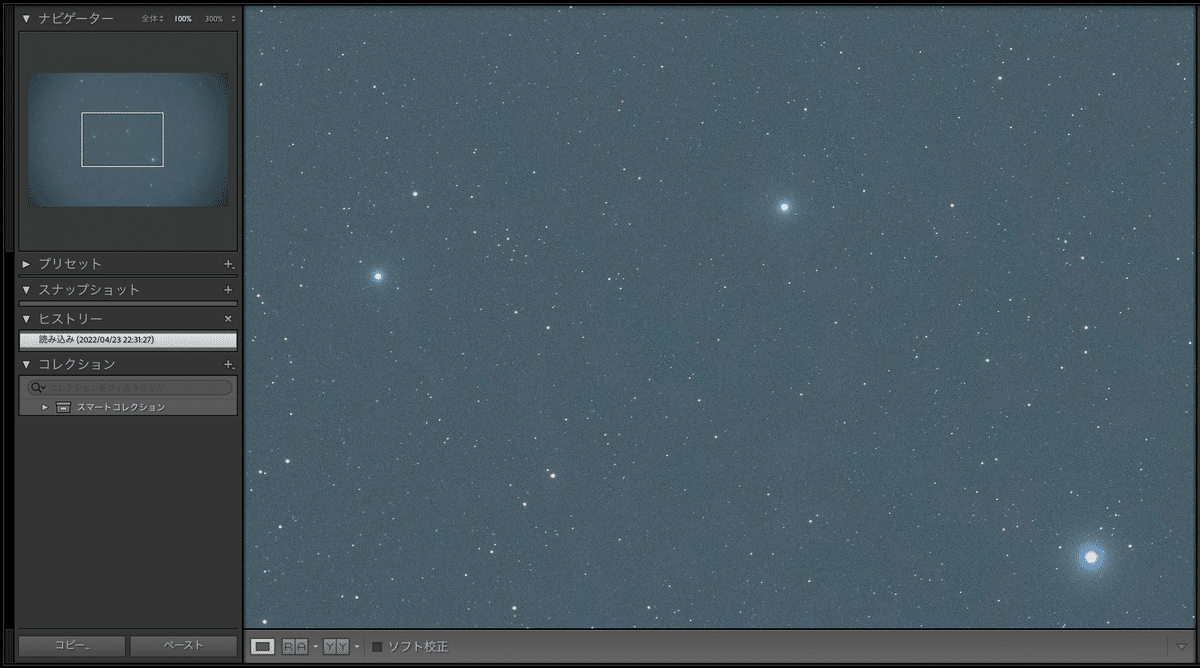

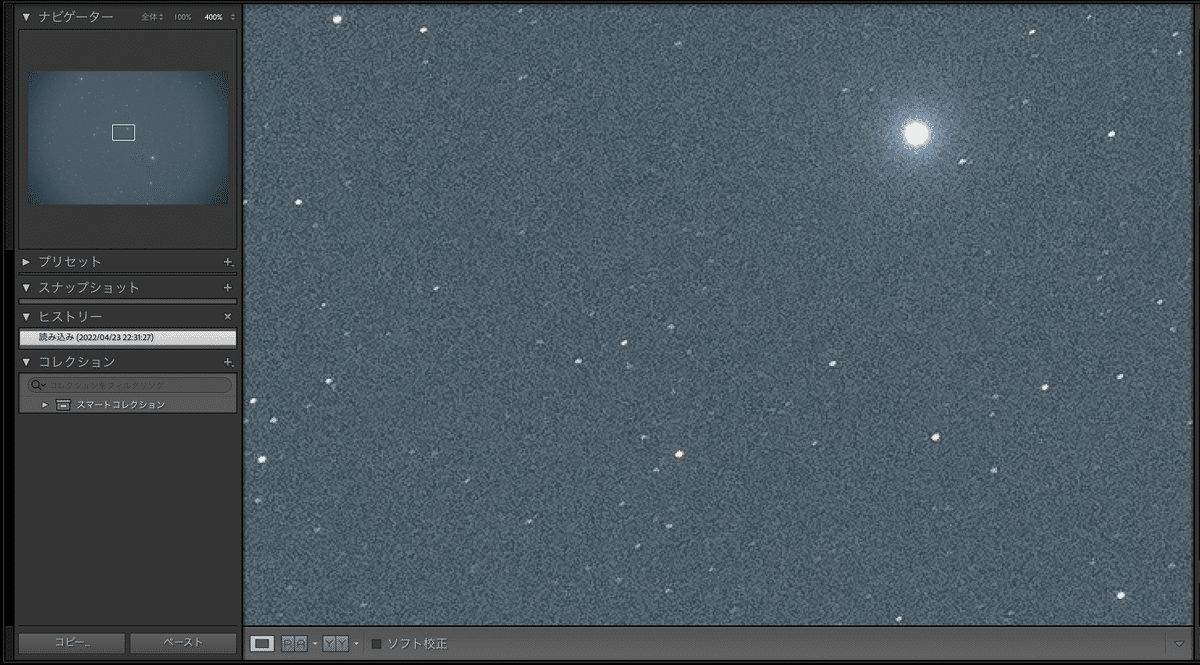

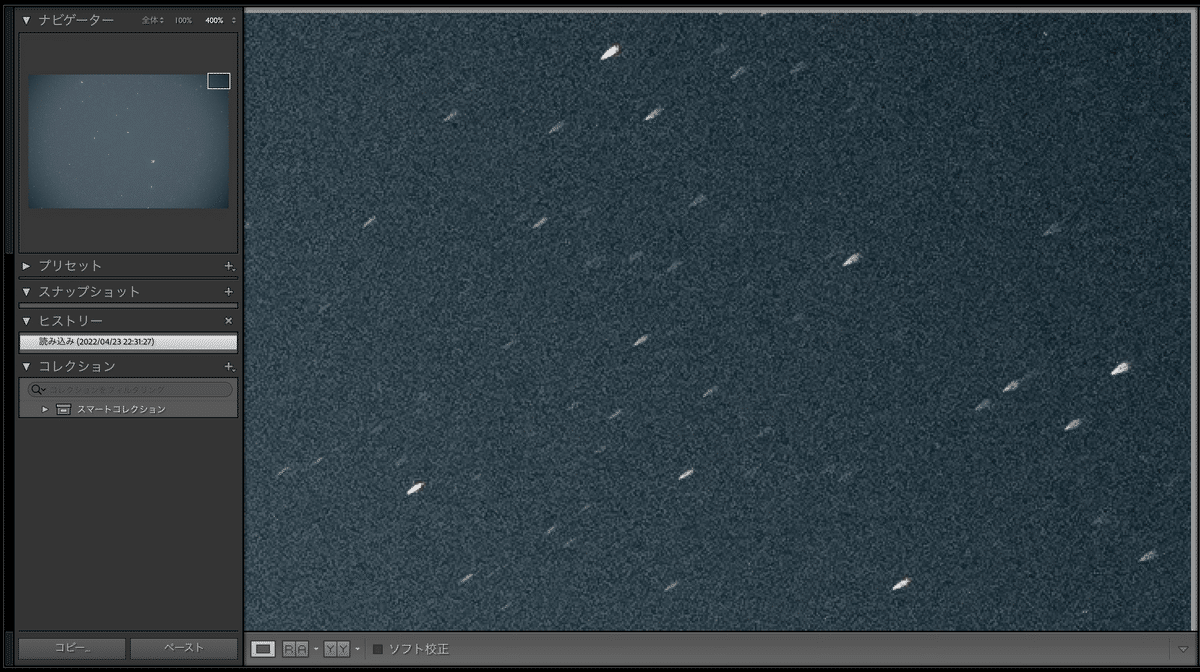

続いて拡大して3枚(100% 中央、400% 中央、400% 右上)です。流石に右上は星が伸びてますが「イメージサークルはAPS-Cのセンサーまでをカバーします。」のレンズだと考えたら上出来ではないかと思います。

※ちなみにこの日は雲が多くて北極星で曲軸合わせができず、ポラリエUをスマホアプリのPolar Scope Align Proで合わせて30秒露光しました。

周辺減光と二次関数

急に何を言い出すんだと言い出すかと思いますが、私は周辺減光は二次関数みたいなものだと捉えています。(厳密な定義や数学的間違いは目をつぶっていただければ幸いです)

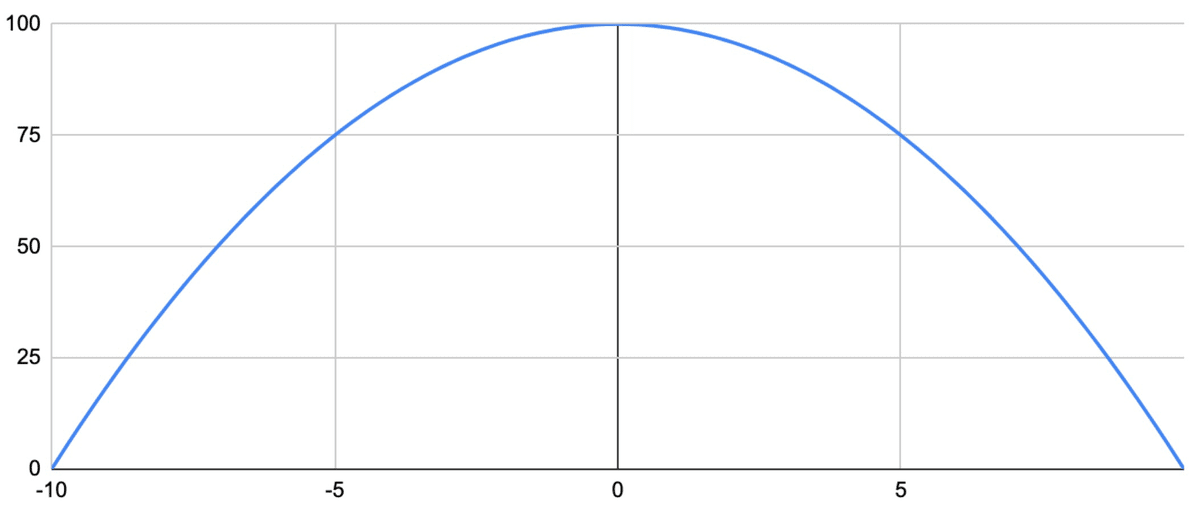

グラフにするとこういうイメージです。

中心(0,0の原点)の明るさは十分足りていて、端に行くほど光量が不足している状態です。

ちなみにこのグラフはy=-x^2+100をxが-10〜10の範囲にしたものです。

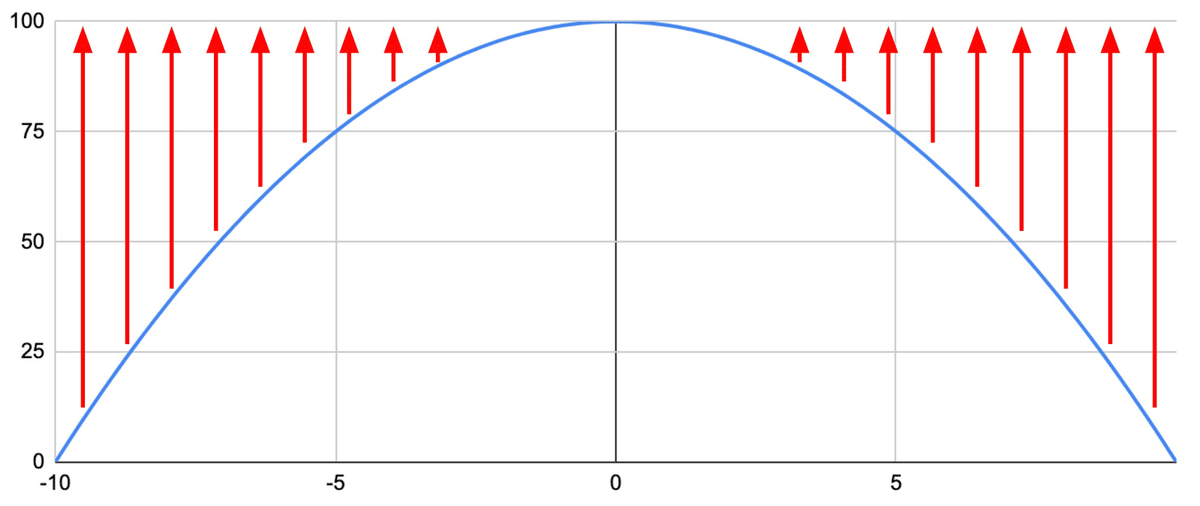

実際に星も写っている画像にたいしてこのグラフをイメージするとこうなります。

周辺減光を補正する

周辺減光を補正する(周辺の明るさを持ち上げる)には、端向けて小さくなっている数値を上に近づけて乖離を小さくして必要があります。

この周辺減光を補正する方法の1つがLightroomやCameraRAWにある周辺光量補正であり、このカーブの特性をレンズ毎に情報を持っているのがレンズプロファイルなんだと思います。

しかしカメラレンズではないFMA135はプロファイルなんて登録されていません。手動で調整する方法もありますが、それで終えるとこの記事がかけないのでこれからフラット補正について説明していきます。

フラット補正は割り算

記事タイトルにも含めていますがフラット補正は割り算で考えます。

割り算ということは先程の -x^2+100 を何で割るか。

理想的には同じ曲線を持つ値で割ります。なので -x^2+100 で割ります。

要するに (-x^2+100) / (-x^2+100) です。得られる結果は y = 1 ですね。

これでxがどんな値(画像の中央でも端でも)だとしても、一定の値(一定の明るさ)が得られます。

理論(と言ってもだいぶ荒っぽいのですが)的には同じ曲線を持つ値で割るといましたが、その値をどうやって得るのか。それがフラットフレームです。

割る数、フラットフレーム

フラットフレームとは周辺減光を補正するために、撮影機材の組合せにおける周辺減光のみ(※)を記録した画像です。

※厳密にはセンサーダストなど残ってると、それも補正されるみたいです。

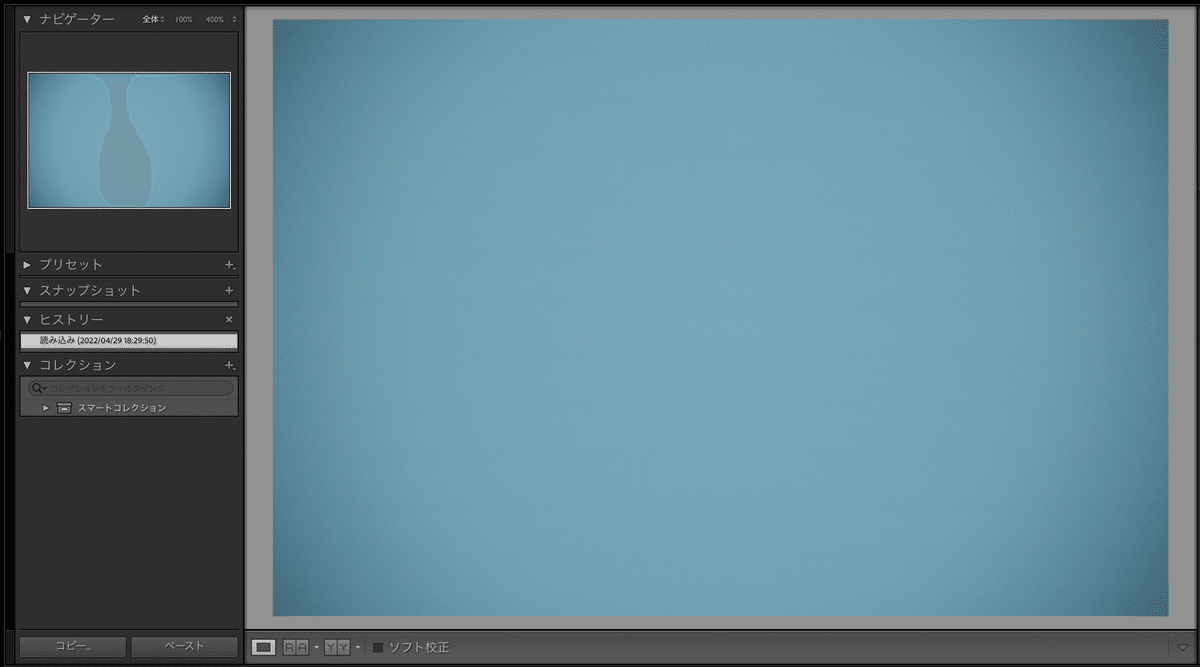

こちらの画像が実際のフラットフレームの画像です。

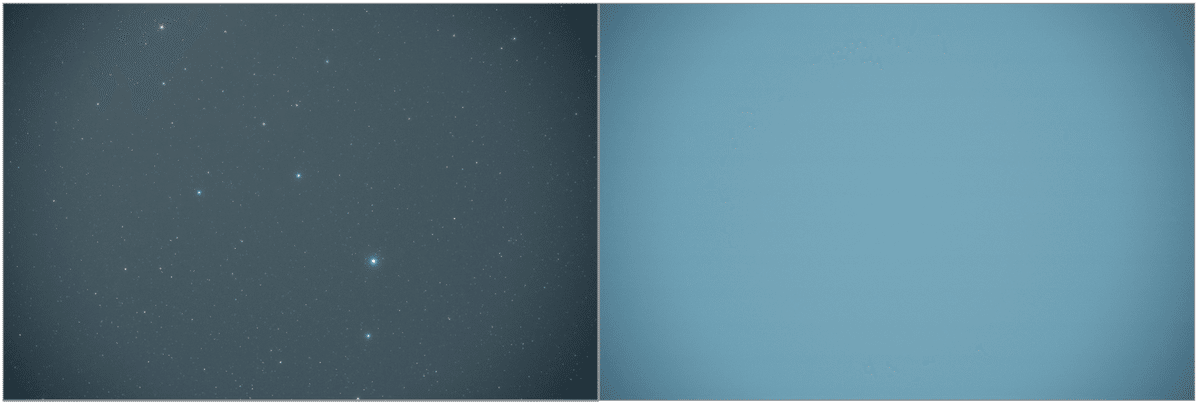

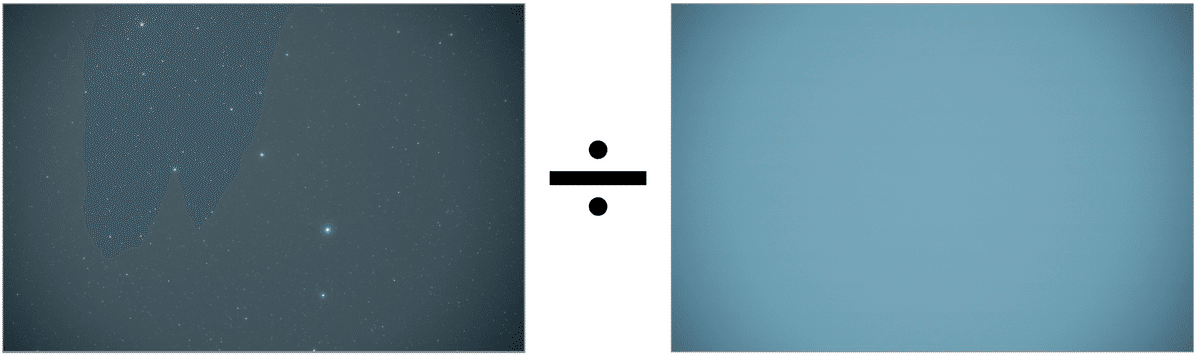

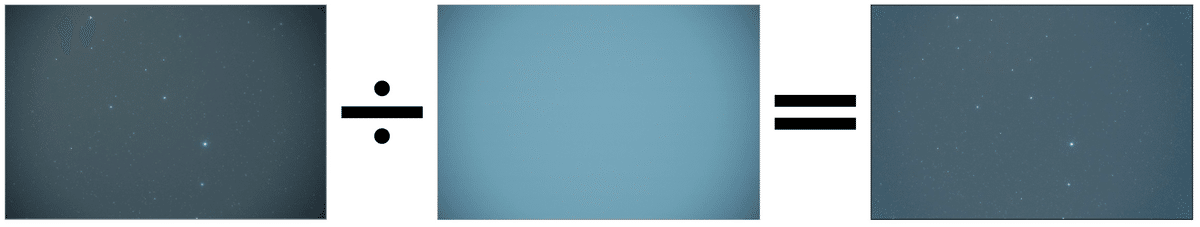

左右で並べてみました。いかがでしょう?

周辺減光だけが表現された画像になっていることが分かると思います。

私はフラットフレームの撮影はLEDトレース台を最大光量にして、トレーシングペーパーを間に挟んで取得しています。トレーシングペーパーの折りたたんで重ねる枚数で明るさを調整しています。

※最大光量にしている理由はあぷらなーとさんの記事を参考にしてます

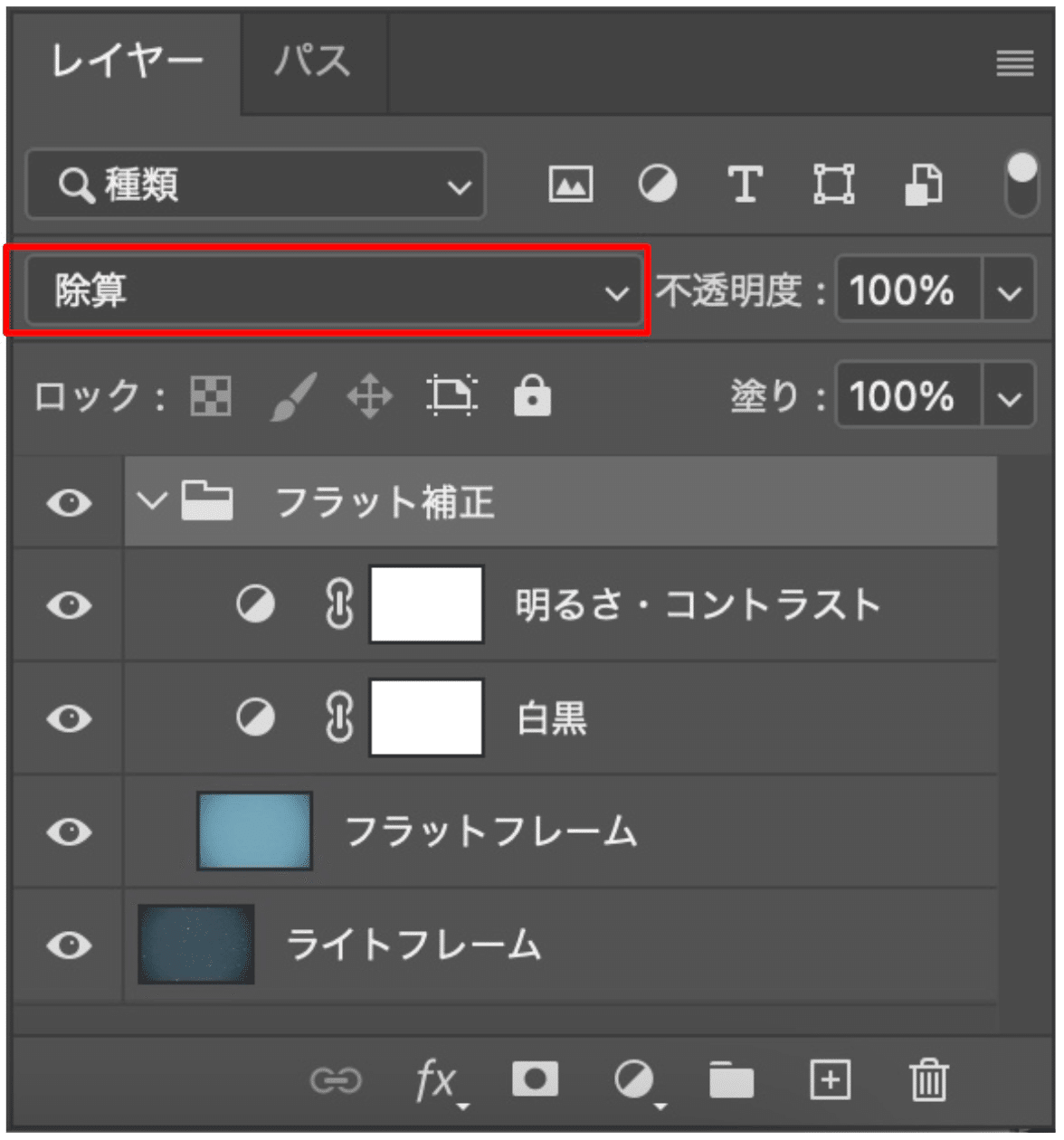

フラット補正を除算で行う

実際にフラット補正してみましょう。

先程の (-x^2+100) / (-x^2+100)の式です。

画像で示すとこういうことです。

自身はいつもはPixInsightの機能で一気にしてしまうのですが、今回はPhotoshopを使ってやってみます。ライトフレームを白黒にして明るさ調整してグループ化したフラット補正のレイヤーを除算しています。

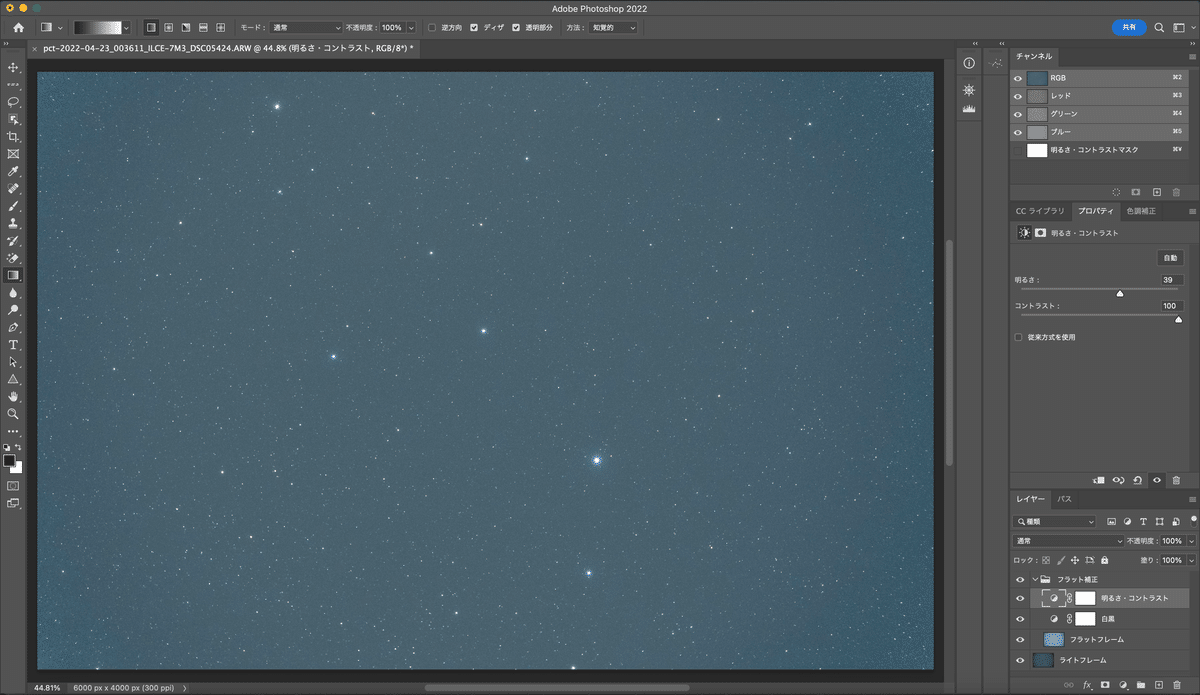

フラット補正してみた結果この様になりました。

周辺減光が解消しているのが分かると思います。

ライトフレーム・フラットフレーム・フラット補正後を比較してみるとこうなりました。ちょっと暗くてわかりにくかもしれないですが、明るさが均一になっている事が分かります。

結論:Askar FMA135はフルサイズ機材で使える

いかがでしたでしょうか?

最初の話に戻るとAPS-Cセンサーまで対応のFMA135をフルサイズセンターのカメラで使えるかという話でしたが、細かいことを気にしなければフルサイズセンサーの機材で135mm単焦点の天体用レンズとして使えるのではないかと思います。

そしてこれで早くアンタレスを撮りたい。(晴れて欲しい)

今回もマニアックな記事を書いたなぁと思います。

でも誰かの役に立つか、ふーんと思ってもらえれば嬉しいかなと思います。