DATA Saber挑戦メモ ~Ord6~

こんにちは。DATA Saber挑戦中のysもり⊿です。

今回はOrdial6の挑戦メモを書いていきます。4月に受けた人間ドックの結果が要精密検査に😢 脂質異常とのことで、3ヶ月程度の生活改善で良くならない場合、薬による治療が必要とのコメントが😱 血圧も前回より高めでした。考えられる原因は、2月に左上腕骨ヒビ判明後から運動控え、自転車🚲→クルマ🚗通勤に変更。3月に母とのお別れの後、実家の片付けで心身ともに疲れてしまい、外食増加。このままではまずいので、Apprenticeの旅の途中ではありますが、近所の山歩きや川沿いの散歩など肩に負担をかけないように体質改善の旅にも出ることにします!

写真は、GW後半に岩手県へ帰省した時に見た夕日です。GW中もApprenticeの旅を続けられるように昼間は花巻市の実家の片付け、夕方は北上市内でひとり合宿していました。メリハリが付けられて良かったです。

Ord5を振り返って

Ord5は、1回目で合格。GW始まりでもあり、連休後半は実家に帰省するため、前半は頑張ろうと気合いが入っていました。なるほどポイントもいろいろ学べて良い刺激を受けました。それではOrd6の旅へ!

Ord6のなるほどポイント

《Q1》 (サブカテゴリ円グラフ)のどこが問題ですか?

項目が多すぎるため、円グラフでは差の比較がしづらい状況となっているため、ツリーマップで表現し、割合をサイズで表現できるように変更。

または、横棒グラフの降順で表現するのもPreattentive Attributeの強い視覚属性である『位置』で表現できるので、比較しやすいかと思いました。

《Q2-1》 (サブカテゴリ別売上推移)のどこが問題ですか?

こちらも項目数が多すぎて見づらいですね・・・

《Q2-2》 (サブカテゴリ別売上推移)の線の絡まりを少しでもほどく表現方法は?

カテゴリ毎に分けると線の絡まりは緩和できそう。

これでも項目数が多く、同系色(同カテゴリ内)の色が分かりづらいかなと思ったので、グラフ終了行にラベルを追加しました。

他には、積み上げエリアチャートも良さそう。

※凹凸の小さい順に下から積み上げるのが比較しやすくなるポイント!

スタックマーク:オン→積み上げグラフ表示、オフ⇒Bar in Bar表示

《Q3》 (予実対比)のどこが問題ですか?

棒の数が多すぎますね。意味のないラベルも・・・

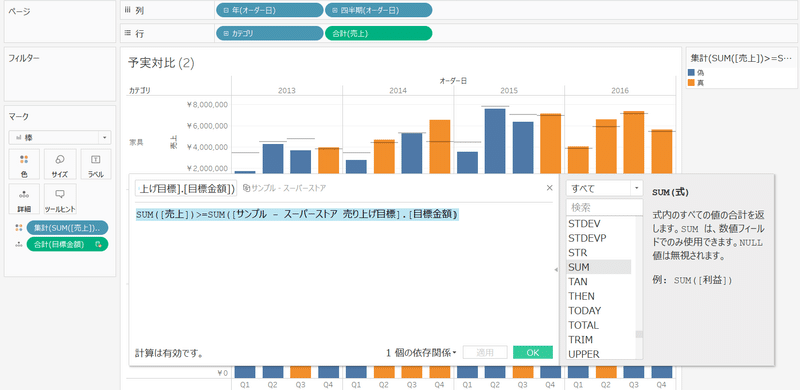

《Q3-2》 (予実対比)を表現するものとして適切と思われるチャートは?

合計(目標金額)をマーク→詳細に入れた後、アナリティクス→リファレンスライン (セル)追加で、合計(目標金額)線を追加する。

売上金額が目標金額を達成していたら色で表現するため、『SUM([売上])>=SUM([サンプル - スーパーストア 売り上げ目標].[目標金額])』をマーク→色に入れる。

bar in barグラフと同様、前年との比較や予実対比などをひとつのセル内でビジュアライズ表現できました。

《Q4-1》 (製品別売上・利益)のどこが問題ですか?

製品名が読めないし、関係が良く分からないですね。

《Q4-2》 (製品別売上・利益)で二つの数値の相関を示したいのだとすると適切と思われるチャートは?

・2つの数値の相関関係には散布図が分かりやすい。

※横軸を原因、縦軸を結果に設定。縦横比は正方形になるようにする。

《Q5-1》 (地域・サブカテゴリ別利益)のどこが問題ですか?

グラフが短すぎて分かりづらいですね。

《Q5-2》 (地域・サブカテゴリ別利益)で同じ画面スペースの中でインタラクションなしに一目で大小を示すにはどのPreattentive Attributeの組合わせを選択すれば最も視覚効果を高めて表現できるでしょうか?(一度に組み合わせて使用するものとする)

・地域・サブカテゴリ別に利益の赤字/黒字と大小を表現するため、ハイライト表にて、色相と彩度で表現。

《Q6》 ダッシュボードに配置されているシートのうち、最も無駄なスペースを使っていると思われるシートはどれですか?

・地図の表現が気になりますね。

《データビジュアライゼーションに考慮すべき点》

・目的、伝えたい内容

・閲覧者が誰か(役職、役割、ビジュアライゼーションを読み解くスキル)

・利用されるシチュエーション

・表示される環境(画面サイズ、デバイスなど)

Ord6を振り返って

Ord6は、ビジュアライゼーション表現の仕方、伝え方を学ぶ旅で、なるほどと思うところばかりで楽しめました。

この頃からお気に入りの音楽を聞きながら、Apprenticeの旅をすると集中力が長続きすることが判明し、今でも実践しています。よろしかったら試してみてください。

最後までお読みいただきありがとうございます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?