パンフレット制作 vol.2

vol.1 は下記をご覧ください。

今日は、パンフレット制作プロジェクト(以下PJ)の前半を記録しました。

案件発生から納品まで6週間でした。

もちろんぶっ続けでやっているわけではなく、お互い他の仕事もたくさんあります。

直接会って打ち合わせをしたのは1回のみ、一緒に作業したのは2回、あとはLINEでのやり取りです。

普通一つの事業のパンフレットを作るとなったら、どれくらいの時間を要するのかわかりませんが、とてもスムーズだったと思います。

では、それぞれの段階について書いていきます。

1. 案件発生(5月17日)

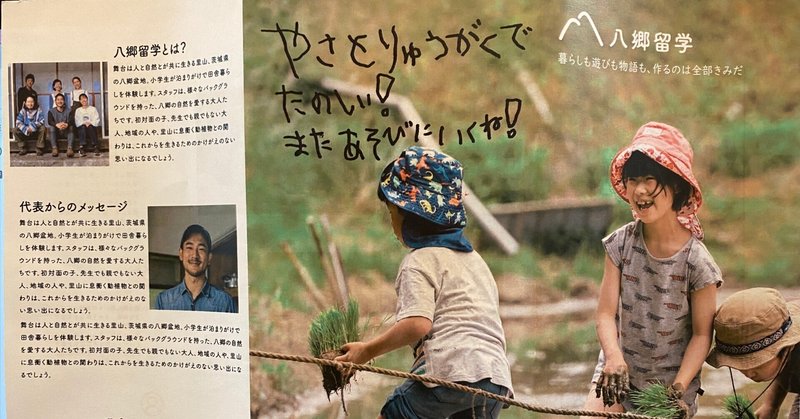

今や八郷の名物となった古民家カフェ 岡野ファーム さんのお誘いで、7月1日に東京の トラッド目白 にて行われる、八郷のポップアップイベントに参加することになりました。

八郷留学としては東京には初上陸です。

八郷という地域の名前を聞いたことすらない方たちに八郷留学のことを少しでも覚えてもらうために、パンフレットは必須だということになりました。

これが、パンフレット制作の重い腰を上げる決め手になりました。

2. デザイナーに耳打ち(5月14日)

案件が発生したその日のうちに、ちょうど UBU designs の conon 氏に会う用事があったので、サラッと耳打ちしました。

「今度東京でポップアップイベントすることになって、八郷留学のパンフレット作りたいんだけど、お願いできる?」と。

結果は一つ返事で「いいよ!」でした。

conon 氏の人柄上、断られることはないだろうと思っていましたが。

この耳打ち(問い合わせ)は一日でも早い方がいいです。

相手の反応でいろんなことがわかるからです。

相手がどれくらい忙しいか

どれくらいのモチベーションで仕事に取り組んでくれそうか

制作にどれくらい時間がかかりそうか

そもそもどれくらいのボリュームの案件なのか(クリエイティブを本業としていない人の場合、その案件が自分で思っているよりもずっと大変なことだった、というパターンが割とあるように思います)

なんとなくの費用感

などです。

ものの5分の会話で、これらのほとんどが掴めました。

のみならず、入稿までの時間が少ないこともあり、今回制作するパンフレットはあくまで目白のポップアップイベント用という位置付けで、掲載する情報量は最低限にしようということまで決まりました。

八郷留学の業態が変わったり、ビジネスモデルがアップデートされた暁には、冊子レベルの本気のパンフレットを作ろうと思います。

3. デザイナーに依頼(5月26日)

トラッド目白でのポップアップイベントの第二回打合せを経て、会場側にパンフレット配布の許可を取りました。

いよいよ本格的に制作の依頼です。

いきなり掲載内容の候補リストを書いて送りました。

でも、ある事業主がパンフレットを作ろうと思った時、これをパッと出せる人ってどれくらいいるんでしょうか。

我ながら、普段からよく考えていたからすぐ出せたんだろうなと思います。

起業慣れしている人なら別ですが、

パンフレットって言っても何載せればいいんだっけ?!

ってなるのが普通だと思います。

お互いいくつか質問して、スタートラインを擦り合わせます。

conon 氏とは普段から八郷留学の話をよくしておりました。

そのため、一から説明しなくても事業内容をわかってくれているという状況も、PJがスムーズに進んだ要因の一つです。

手書きで書き殴っていた掲載項目を、スプレッドシートでまとめて提出しました。

その内容は下図の通りです。

ここで大切なのが、3列目の掲載理由です。

これをしっかり伝えないと、思い描いているパンフレットは出来上がらないと思います。

デザイナーが事業内容をある程度理解しているとはいえ、事業の顧客が何を求めているかを感覚的に一番わかっているのは、やはり事業主です。

サービスないしプロダクトのどこに魅力を感じてもらっているか、一番良く把握しているのは事業主です。

(わかってない場合は、まずそこから始めましょう)

上図の5行目「拠点の紹介」を例に挙げます。

デザイナーとしての言い分はこうです。

「八郷留学の紹介だけで結構スペース取るのに、拠点の紹介までしようと思ったらどうしてももう1ページ必要になっちゃうよ、、」

しかし事業主としては、初参加を検討している保護者の方が、拠点がどんな場所かわからないという理由で二の足を踏んでいることを知っているのです。

そこで、掲載したい理由を伝えた結果、

上図2行目「八郷留学の一日」にあたる部分に、拠点の雰囲気が伝わるような写真を使おうという案に収まりました。

ページ数はそのままにして印刷費が跳ね上がるのを防ぎつつ、伝えたいことをちゃんと掲載できるような代替案を出してくれました。

さすがデザイナーです。

まとめ

ここまでの過程で、私がPJ遂行において学んだことは、以下の通りです。

何かを依頼したり相談したりする際は、ファーストコンタクトは1日でも早い方がいい。

些細なことでも密に連絡を取れるかどうかという基準は、デザイナー選びにおいて結構大事。

普段から顧客に伝えたいことは考えておくべし。

なぜ伝える必要があるのかをデザイナーに伝えるべし。

パンフレットができるだけでも十分事業は進歩しているのに、こんなに学びがあるなんて、もう、本当にやってよかった。

次回はPJ後半、スケジューリング〜入稿までを書こうと思います。

もし私たちの活動に共感しサポートしてくださる方がいたら、差し支えなければお名前を教えてください。お会いできればもっと嬉しいです。いただいたお金は、子どもたちと八郷の里山のために使わせていただきます。