経済と生命と知性の共通点は?~「複雑系科学入門-知のフロンティアへの冒険」書評~

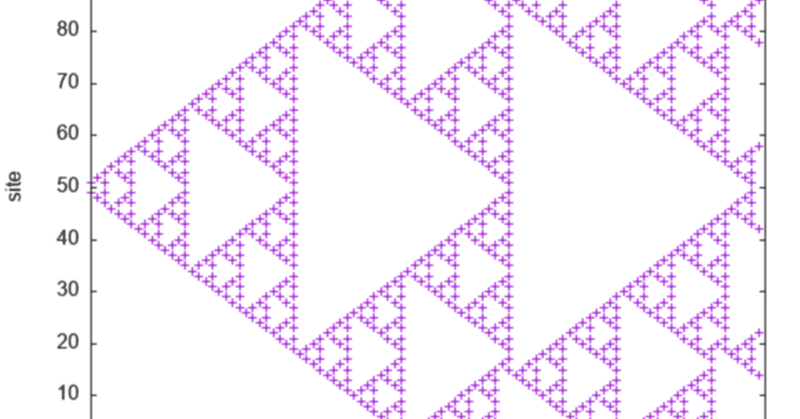

表題部分の画像を見たときにあなたは何を思い浮かべるだろうか?不思議な形だという素朴な印象を持つ方もいれば、おしゃれな模様だと判断する美意識のある方もいるだろう。私がこの類の図形を見ると真っ先に思い出すのは某大学の数学の過去問である。正三角形の一辺を3等分する2点を定めて、その2点を1辺とする正三角形を作る。この操作を繰り返していく数列の問題を解いたな…という記憶がある。部分的に見れば正三角形に過ぎないのだが、この操作を繰り返した際に現れる図形は(私からすれば)奇妙な性質を持つ。

別の質問を投げかけよう。表題の問いにあなたは答えられるだろうか?経済と生命と知性の共通点を尋ねられた時に何を頭に思い浮かべるか?

答えは本書「複雑系科学入門-知のフロンティアへの冒険」のタイトルに書かれているように対象が複雑系だということだ。複雑系は何ぞやという定義から始まって、複雑系にまつわる現象としてフラクタルやカオス等に触れ、複雑系を研究する上でのツールやモデルとして遺伝的アルゴリズムやニューラルネットワークを取り上げている。そして、研究の対象となるのは生命や知能、社会である。

私はメタヒューリスティックな手法の一種として遺伝的アルゴリズムを知ってはいた。ニューラルネットワークも当然知っている。フラクタルだって、カオス理論だってかじったことはある。だが、それらが複雑系にまつわるツールや現象とは理解していなかったのだ。それゆえに、本書は私に衝撃を与えた。1998年に初版発行だって!?25年近くたった今であっても、複雑系の研究はまだまだ発展途上にあり、興味深いトピックである。

本書の文章は極めて平易であり、読めば「わかった気になれる」。が、取り扱っている内容そのものは難解であり、各章末に付いているreferencesの数がそれを物語っている。あくまでも複雑系の入門書として書かれており、真の意味で複雑系を理解するうえでは参考文献たちを読み込まなければならないだろう。

本書の内容をすべて触れるには私の理解力が足りないので今回は経済部分をピックアップしてお伝えしよう。ぜひ興味を持ったら借りるなり購入するなりして読んでみてもらいたい。

一般均衡分析では各企業は実行可能な生産計画の中で利潤を最大化するように行動し、消費者は予算制約の中で効用最大化を満たすように行動する。生産計画と消費計画、初期保有から、各財の超過需要関数が計算可能であり、超過需要をゼロにする価格体系が最適化問題を解くことにより得られる。しかし複雑性を取り除くため、効用関数は時間変化しないと仮定しているし、経済が均衡に至るまでの時間を考慮していない。

複雑系経済学では消費者や企業という経済主体を複雑適応系として捉える。典型的な例を挙げれば、消費者同士の行動やコミュニケーションによって全体の流行が変化し、逆に流行が消費行動を変化させる。こうした現象は創発と呼ばれる複雑系の核となる事象である。創発の定義はシステム論の文脈か人工生命の文脈かで異なるが、人工生命分野では要素同士の局所的相互作用が系全体の性質に影響を与え、逆に系全体の性質が要素に影響を及ぼすことを指す。トップダウンの作用とボトムアップの作用の双方が混在しているわけだ。

はっきり言ってしまえば複雑系経済学で消費者や企業を主体としたダイナミクスを捉えようとする動きはすげーおもしれーことである。経済学の体系が書き換えられる渦中にあると言えるからだ。これまで解かれていなかった重箱の隅をつついてパズルを解くかのようなつまらない研究ではなく、人間の行動を主体として経済学を一歩先に進めようとしている!行動経済学がノーベル経済学賞を取ったのはついこの間の話だが、そのうち複雑系経済学がノーベル賞を取るに違いないと私は思っている。経済学者はより有用な政策提言をできるようになるかもしれない。

余談だが経済とは経世済民の略であり世を治め民を救うことだ。我々一般市民のレベルでもトイレットペーパーの買い占め、一部の人間による高価転売といった歪んだ消費行動が問題となっているが、経済学の発展がこうした問題の解決の糸口になってくれることを願ってやまない。

本書に参考文献として名前を連ねている先生方のホームページをおまけとして貼っておこう。いずれも大先生である。

最後になるが今回に関してはうまく本書の面白さを伝えられたか不安である。複雑系を学びたいのであればまず間違いなく本書から読み進めるのが良いのだが、いかんせん難解であるためにレビューが難しい。経済学部の部分だけをピックアップした私の文章で面白さが伝われば幸いである

(おまけ)

もし過去の自分に経済学入門書を勧めるのであれば神取先生の「ミクロ経済学の力」を勧める。数学的記述も多くオススメである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?