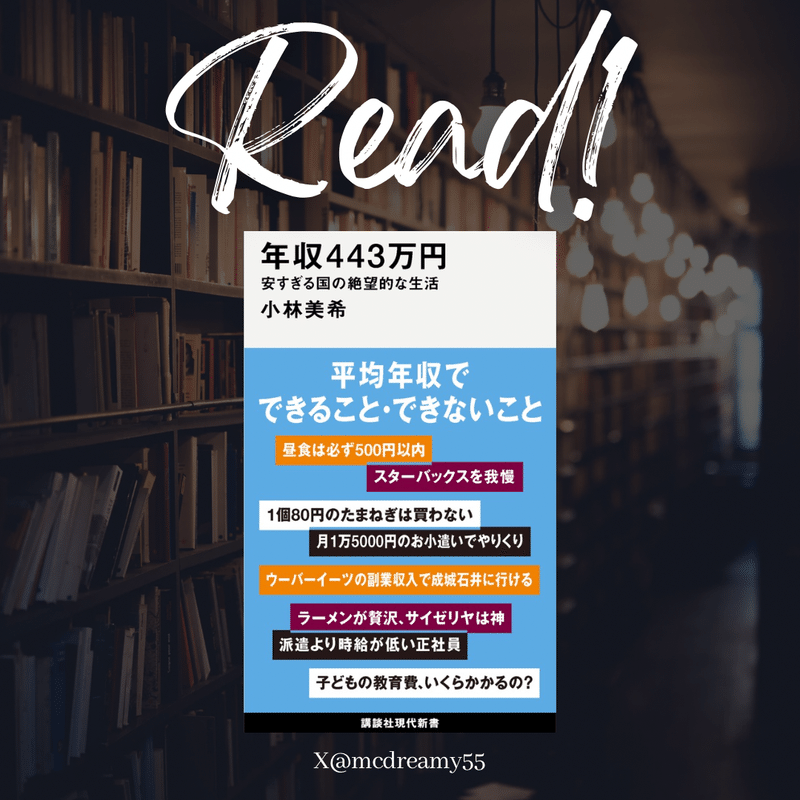

#247 小林美希『年収443万円 安すぎる国の絶望的な生活 』(講談社現代新書)

1.日本社会における広範な閉塞感と経済格差の深刻化

2000年代初頭から続く経済の低迷、いわゆる「失われた10年」を経て、日本社会には閉塞感が蔓延しています。企業は利益を優先し、非正規雇用を増やすことで人件費を抑制してきました。その結果、若年層を中心に、安定した雇用を得られず、低賃金で将来への不安を抱える人々が増加しています。

「当社は非正社員を増やすことで正社員比率を下げ、利益を出していく」と説明したことに違和感を覚えた。(経済記者の視点)

「平均年収でも生活が崩れてしまう」という現実がもたらす未来は、どんな世界になるのだろうか。(著者の問いかけ)

2.中間層の崩壊:その現実と日本の将来への影響

非正規雇用問題の長期化は、中間層の崩壊を招き、日本経済の弱体化に繋がっています。高所得者層と低所得者層の二極化が進行し、かつての「一億総中流」という社会構造は崩壊しつつあります。

雇用の二極化によって中間層が崩壊していけば、働く本人にとっても日本経済にとっても大きな影響があるはず。(本文より)

中間層が強いことで成り立ってきた日本の技術力の良さを失わせ、日本経済に非常に大きな影響を与えることになる。(経済評論家・丹羽宇一郎氏の言葉)

3.就職氷河期世代の苦境:非正規雇用、低賃金、将来不安

1990年代後半から2000年代初頭にかけて就職活動を行った「就職氷河期世代」は、現在も非正規雇用の割合が高く、低賃金や将来不安に苦しんでいます。

就職氷河期世代の雇用問題を放置したまま高齢者になったとき、生活が苦しい人が増えてしまう。(本文より)

4.様々な世代の生活苦:高額な教育費、値上がり、将来への不安

本書では、平均年収前後の様々な世代の生活実態を紹介しています。高額な教育費、生活必需品の値上がり、住宅ローンなど、多くの人々が経済的な不安を抱えています。

学費……本当にヤバいです。子ども手当って、なんで中学を卒業する年齢で終わるんですかね。(大学生の子供を持つ母親の言葉)

値上がりばかりで、もう減らせるところがなくなってきました。(生活費を切り詰める主婦の言葉)

5.解決策:政府の取り組み、企業の責任、個人の努力

本書では、様々な解決策が提示されています。政府による雇用対策、企業による適切な賃金体系の構築、個人のスキルアップなど、多角的なアプローチが必要とされています。

UIJターン就職に注力する富山県 (本文より)

高付加価値のものづくりへ (本文より)

6.本書の目的:平均年収でも苦しい日本の現状を知り、未来への課題を考える

本書は、平均年収でも苦しい日本の現状を浮き彫りにし、読者にその現実と向き合い、未来への課題を考えることを促しています。

本書の目的は、平均年収前後の生活の今を知ることから、これからの生き方を問い直さなければならないかを考えることにある。(本文より)

7.最後に

本書は、データやインタビューを通して、日本の厳しい社会経済状況をリアルに描いています。読者は、自分自身の生活と重ね合わせながら、日本の未来について深く考えるきっかけを得られるでしょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?