今日の学び2024.3.11 Python第4回 文字列

こんにちは、吉岡よっしーです。

「今日の学び」ということで、1日のうちに何か学んだことをnoteでアウトプットしていこうと思います。

とにかく何でもかんでもテーマを絞らず学んだことを書いていきます。

noteの記事がたまったら、正式にブログやYouTube化といったことがいいかもしれません。

本日はプログラミング言語として有名な「Python」について本当に基礎的なことについてです。

私は理系ではあるものの機械系の学部でしたのでプログラミングについてはからっきしです。

そんな人でもとっかかれるようにアウトプットしたいと思います。

文字列

Pythonでは、123のように、数値は直接入力でソースコードとして書くことができました。

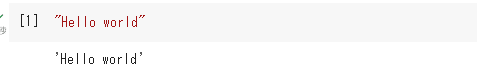

これが文字列の場合、ダブルクォーテーションン「"」またはシングルクォーテーション「'」で囲むことでソースコードとして書くことができます。

囲まないと以下のようにエラーが出ます。

さて、数値の123と456の足し算の式は以下のように書けます。

では文字列ABCとDEFの足し算はどうなるかというと、ABCDEFになります。

以下のように文字列の足し算の式が書けます。

ただし数値と文字列の足し算はできません。

文字列のかけ算もできません。

このように数値と文字列は扱いが異なるのです。

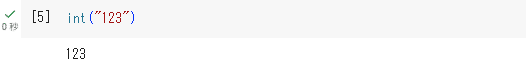

ここで、数値にダブルクォーテーションンをつけて"123"のように書くと、数値かのような文字列を作ることができます。

このような数値だけからなる文字列は int() を使うと整数に変換できます。

次に float() を使うと文字列をfloat型に変換できます。

さらに、 str() を使うと数値を文字列に変換することができます。

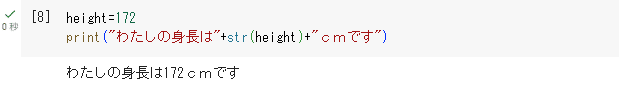

これらを使って例えば身長のデータが「height」という変数に入っているとき、「わたしの身長はheightcmです」というメッセージを出力してみましょう。

この場合、heightの数値をstr()で文字列に変換し、前後に文字列の「わたしの身長は」と「cmです」を足し算すればよいですね。

メッセージの表示はprint()によって可能です。

もしよろしければサポートお願いします! いただいたものは活動のための資金にさせていただきます!