2分で読める行動経済学の話(2)

行動経済学の新しい理論にナッジ理論というものがあります。

ナッジ理論とは「経済的なインセンティブを大きく変えたり、罰則・ルールで行動を強制したりすることなく、行動科学に基づいた小さなきっかけで人々の意思決定に影響を与え、行動変容を促す手法」で、強制することなく働きかけるため、反発を招くことなく行動変容を促進できるというものです。

2017年に行動経済学者リチャード・セイラー教授がノーベル経済学賞を受賞したことで世界的に広まりました。

ナッジ理論を活用した具体的な施策例をいくつかご紹介。

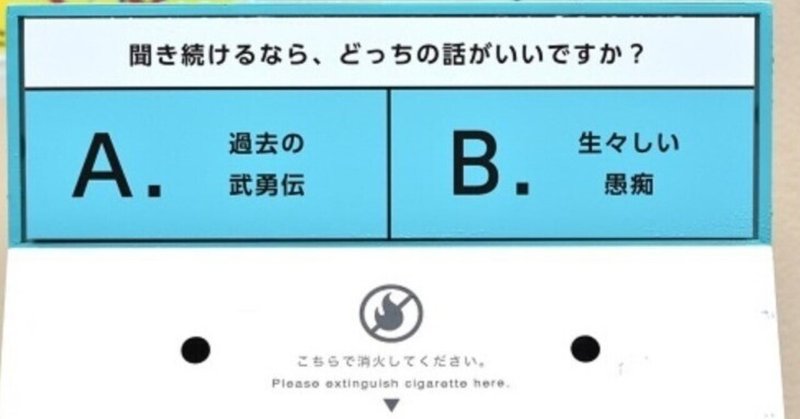

①投票型灰皿による煙草ポイ捨て削減

灰皿にユニークな二者択一の質問(A「10年後にもらえる10億円」、B「1カ月後にもらえる1億円」どちらを選ぶ?等)を記載し、思わず吸い殻を入れたくなってしまうような工夫を施したアンケート灰皿を設置したところ、渋谷では路上の吸い殻が約9割減ったそうです。みんなの投票結果が見れるのもいいですね。

②きれいに便器を使ってもらうための工夫

男性がよく目にする、小便器前に貼ってあるきれいに使ってもらうための注意喚起ですが、一昔前の「一歩前へ」から、最近では「いつもきれいに使ってくれてありがとうございます」に変わってきています。命令文でなく利用者への感謝文とすることで、結果的にきれいに使う人が増えるということですね。

③トイレットペーパーの盗難対策

トイレットペーパーの盗難が相次ぐ道の駅が、その対策として張り出した張り紙が一時期話題となりました。

これまでは「盗むのは犯罪です」「警察に通報します」などの張り紙を出していたものの効果がなく、

変えてみたそうですが盗難は徐々に減少しつつあるとのこと。また稀ではあるものの、ときどきトイレットペーパーを実際に買う人もいるらしいです。

ただ、それ以上にこうやって全国ニュースになる話題効果の方が大きいですね。

まとめ

強制することなく、自らの行動を変容させるところがナッジ理論の素晴らしいところです。

この考え方が世の中に浸透して人にやさしい世界になるといいですね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?