【百年ニュース】1921(大正10)10月30日(日) 京橋区木挽町(現銀座四丁目)の歌舞伎座が漏電による火災で全焼。11月3日初日の興行のため準備作業中,早朝7時20分二階電気室から出火し燃え広がった。松竹に経営が移って7年目。ただちに再建が計画されたが,1923(大正12)関東大震災で建築中の建物が再度倒壊。

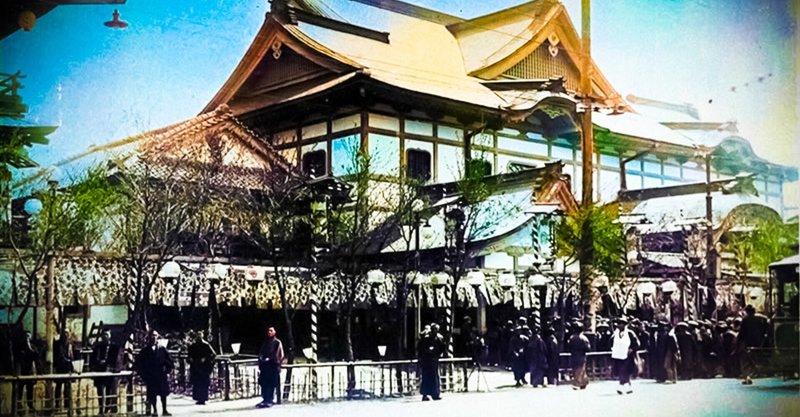

京橋区木挽町の歌舞伎座が漏電による火災で全焼しました。現在の歌舞伎座がある銀座四丁目と同じロケーションで、1911(明治44)年に改築された第二期歌舞伎座と呼ばれる建物でした。建築されてから10年が経過していました。途中1913(大正2)年に松竹の大谷竹次郎が傘下に収めていました。

火災が発生したのは10月30日の朝7時20分。間もなく11月3日に初日を迎える11月興行の準備のため、多くの作業者が28日から泊まり込みで仕事をしていました。電気室からの漏電で出火しところを十数名の大道具係が発見し、各方面に連絡しつつ消防に努めましたが、火の廻りが早くあっと言う間に建物全体に燃え広がり、わずか40分で焼け落ちてしまいました。敷地2000坪、建物1500坪、三階建ての総ヒノキ造りで建築費は300万円というものでした。また各俳優の部屋は自分の家のように贅を凝らして飾り付けられていたとされます。

歌舞伎座の11月興行は、松竹以前の歌舞伎座経営者で前年11月に没した田村成義の長男、田村寿二郎が経営する市村座が提供を申し出て、無事に開催されました。市村座は江戸時代から続く江戸三座のひとつです。江戸三座というのは中村座・市村座・森田座になりまして、1889(明治22)年に歌舞伎座が出来てからは対抗関係にありましたが、いずれも徐々に衰退していきましたが。市村座は当時下谷二長町(台東区台東1丁目)にあり、ちょうど11月は休演だったため歌舞伎座で興行予定だった『佐倉新絵巻』『弁の内侍』『ひらがな盛衰記』『牛念仏祇園夜話』などの演目をそのまま上演することとなりました。

今回焼失した歌舞伎座ですが、すぐに再建が始まりました。ところが2年後の1923(大正12)年9月1日に発生した関東大震災により建築中の建物が再度倒壊する悲劇に見舞われ工事が中断することとなり、1924(大正13)年12月に第三期歌舞伎座は竣工しました。20年後の1945(昭和20)年に東京大空襲に見舞われ焼失、1950(昭和25)に第四期歌舞伎座が竣工後60年に渡り親しまれましたが、老朽化により再建され、現在の第五期歌舞伎座が2013(平成25)年に竣工しています。

よろしければサポートをお願いします。100円、500円、1,000円、任意のなかからお選び頂けます。いただいたお金は全額、100年前の研究のための書籍購入に使わせていただきます。サポートはnoteにユーザー登録していない方でも可能です。ありがとうございます。