「ハルヒスキーのDL同人教室」15回目感想:「キャラクターの失敗例」を通じてキャラクターの作り方を掘り下げる!

10回目でキャラクターの作り方を学び、11回目でそのキャラクターを動かすシナリオの作り方について学びました。

今回の動画では前2回の内容を前提として、さらにキャラクターの作り方を掘り下げていきます!

今回の話、普通に自分にも適用できるので作品を作らない人でも役に立つ内容だと思います!個人的には今まで紹介した回の中でもトップクラスにおすすめの回です!

なぜキャラづくりは大事なのか。失敗するとどうなるのか?

作品においてキャラクターが大事なのは言うまでもないだろうと思っていましたが、言われてみれば当たり前だと思いすぎて「なぜそんなに大事なのか」って自分の言葉で説明できませんでした……

今回の動画では「キャラづくりが失敗するとどうなるか」という点から話を始められており、とても興味深い切り出しになっています。

・「DL同人の王道はシチュエーションと画力でぶん殴る」が基本。レベルを上げて画力で殴るはめちゃくちゃ強い!

・それでも、キャラクター作りを失敗すると作品が死ぬリスクがある。

・特にエロ同人の場合は「ヒロイン」側の作りこみが重要である

という点を強調されていました。

「読者の感情の運び手」であるキャラクターが滑ると物語そのものが死ぬ

キャラが薄っぺらい状態だと、たとえストーリーはちゃんとしていても、読者が物語からはじき出してしまう。

キャラが空っぽだったり薄っぺらくなってしまう時、その原因は何か?

「設定や属性だけ」では足りないから、というのがハルヒスキーさんの答えです。

一生懸命凝りまくったものを作ったり、テンプレに沿ってキャラを作ると、キャラクターができたつもりになるが、それは「自分が見たことがある既存のキャラクター」を連想してなんとなくできたつもりになってるだけ。「〇〇っぽい」けど中身が空っぽのキャラになってしまう。

テンプレが悪いのではなくて「テンプレ」から「生きているキャラクター」に変化するためには「エピソード」が必要

・物語中において意味がない設定をいくら読んでも、時間の無駄。

・「作中でどういう行動として描くか」を考えずにキャラ設定や属性を先につくってもただの情報の羅列でしかない。

・設定をするなということではなく、設定してもいいんだけれど物語の進行に必要でない情報を作中で出さないことが大事(※「ダンジョン飯」の話を元にこの点を強調)

立っているキャラクターがギャップを持っていることはあるが、逆にギャップを作ればキャラクターが立つというわけではない。むしろ下手にやると「支離滅裂なキャラ」が出来上がる。

ベースとなる「キャラクター」が先。属性などの付加要素は後。この順番を間違えると「グロテスクな設定のキメラ」を作ってしまう

特に人気作品のテクスチャをまねようとすると、良くて「低俗なパロディ」悪くすると「グロテスクなキメラ」になる。真似をするべきなのはエピソードの部分!

生きているキャラクターを作るために一番最初に考えるべき設定

1 今欲しがっているものは何か

2 本当に必要なものは何か

3 物語の始まりではどういう状態か

4 物語の終わりでどういう状態になっていてほしいか

身長体重能力容姿諸々様々な設定は、これらを説明するための要素であり、最初にこの4つができていなければ意味がない。

これは山田ズーニーさんが語っていた「社会人の自己紹介」と同じことが語られてました。Twitterでよく見る、プロフィール欄にTOEIC900点とかGAFAがなんだとかたくさんの要素を詰め込んでいるにも関わらず、その人が何者かさっぱりわからない原因は、過去と現在と未来がリンクしていないからだと。

そういう意味で、生きているキャラクターづくりを考えるための考え方は現実でもすごく役に立ちそうですね。

4つの要素を掘り下げることによって「行動原理(キャラクターの行動に一貫性・必然性をもたらす要素)」を抽出する

この4つについて「なぜ」という部分を掘り下げていくことにより、過去から現在、未来を貫く「行動原理」=「ドラマトゥルギー(役割)」が生まれる。

「ドラマトゥルギー」とは、人々はコミュニケーションにおいて、その場にふさわしい「役割」を認知し、その「役割」を演じることによってコミュニケーションを成立させ、社会を成り立たせているとする考え方

この時点で、矛盾が発生しないようにいろんな要素をぶつけ合って、本当に強い行動原理を選び取る。

行動原理を確立させるために、いろんなシチュエーションを想定してシミュレーションを行う

行動原理や、それを構成する過去がWantやNeedと矛盾していないかをチェックしていく。

このシミュレーションでの検証を経て、行動原理が確立することによって、はじめてキャラクターがストーリー上のための人形ではなくて「生きて動く」存在になる。時にストーリーに逆らう動きがあってもキャラクターが己の行動原理によって動き、キャラクターの動きがストーリーになるところまで行けば最強。

今回「月姫リメイク」を読んで、シルクTrueルートのアルクェイドなんかを見てると、この子本当に自由に動くなあって思って感動しましたね。だれだけめちゃくちゃやっても「すごくアルクウェイドっぽい」って思った。

キャラクター作成の実践例1

ここは実際に動画見てください(ちょうど60分からです)

「クリスマス・キャロル」のスクルージを意識しながら、状況設定や掘り下げの分岐を見ていきましょう。

気になったところメモしていきます。

序盤で否定的に語られていた「ギャップ」について、作るのであればこういう風に作ってみたらどうでしょうか?とフォローしてくれてる。これ序盤で否定された人たちの好感度爆上げですね…・・

私が好きなergだと「G線上の魔王」「波間の国のファウスト」「家族計画」「World End ECONOMICA」あたりを思い出しますね。

ここまで土台をしっかり作りこんでしまえば、キャラクターの設定や時代や環境を変えても通用するので、あとは自分の好みをどんどん詰め込んでいくことができる。

好みを形にすることを最初にやろうとすると破綻しやすいので、先に土台を作って、そこから好みを盛り付けていくというパティシエみたいな作り方ですね。

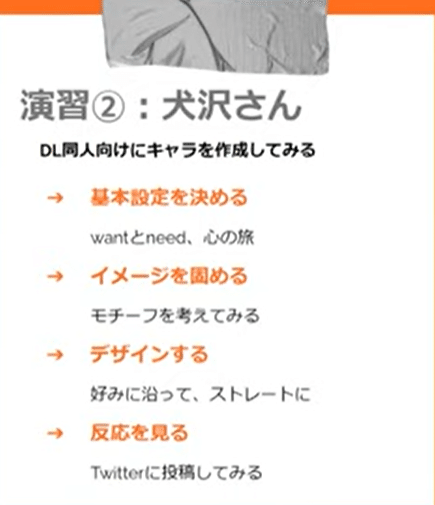

キャラクター作成の実践例2

2つめはより「DL同人」に特化した形で説明してくれてます。ありがてえ…

こっちの話で思い出した作品といえば男女逆ですが「たまび」さんの作品がが好きです(いじめ要素は弱いですが)。

ちょっと違いますが「みつ目のみつ豆」さんや、「雨音連鎖予報」さんの裏垢女子もの作品みたいな展開になることもあって確かに汎用性が高いなと思いました。

おまけ:設定強度を確かめるための1ページ漫画投稿のすすめ

動画内で紹介されていた作品

①ハルヒスキーさん絶賛の「ダンジョン飯」設定資料集

世界レベルで設定をたくさん考えることと、物語中で描く内容を選別することの参考になる作品。(設定自体は豊富だが、作中の物語はシンプル)

私もブログで感想書いたけどいま読み返すとただの記録にしかなってない……ハルヒスキーさんの語り本当に面白くて読みたくなる語りだった……。

②WantとNeedを分離するという考え方

③冨樫先生は、キャラクターに「どうしたいのか」を問いかけながらキャラクターを深めていく

余談

5回目くらいからうすうす感じてましたが11回目の動画ではっきり感じたこと。

ハルヒスキーさんが他の人の作品を紹介してるとき、すごく面白そうに感じる。同じ作者としての目線で、同業者の人の凄さを語る語り、ものすごく魅力的。(実際、ハルヒスキーさんの作品語り聞いてたら、その作品読みたくなって「暁の歌」買っちゃいました。)

「作り手の目線」を理論でインプットすると「読み手」として同じ作品を読むときの解像度が上がってより作品を楽しめるようになるのかもしれません。作品を理解する切り口が増えることでより作品が楽しめるというか。

私は作品紹介して報酬を得ようとしている立場なのに、「この作品面白そう」って思わせるような紹介を書くことがとても苦手なのですよね。

そういう意味でもすごく勉強させてもらってます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?