大雑把、見えるコツ、見えないコツ

「このコツを味わってもらいたい」と思って技をするときの手順の、一つの例として。こんな話をまとめてみます。

1.大雑把に技の形を示す

2.目に見えるコツを示す

3.目に見えないコツを示す

2から3へ移行する時に取りの体が感じる変化、受けが感じる効果の変化こそ、稽古の醍醐味です。

1.まずは大雑把に技の形を示す

最終的にはこんな技になるのよ、という目標を示すことでもあるので、見せる人はちゃんとやる。ただ、足さばきなど「見る力」が育ってない人が見逃しがちなところはゆっくり丁寧に見せます。

例えば、片手取りの隅落としの場合は、

「体の転換を半分やって相手が踏み出した足のかかとの裏あたりに落としてあげる」といった説明になるかと。

2.見えるコツを示す

例えば手の返し。上記の技の稽古の途中でいったん止めて話をします。

「持たせる瞬間は手のひらを上にして、親指の方に返し手のひらが下になるようにして、相手のかかとの後ろに落ちてるコインを拾うようなつもりでやってみて。」といった話を実演しながら説明します。

受けの握る力が入りにくくなる感じを味わってもらいます。たぶん何人かは、握っていられなくて手が離れてしまうかもしれません。

3.見えないコツを示す

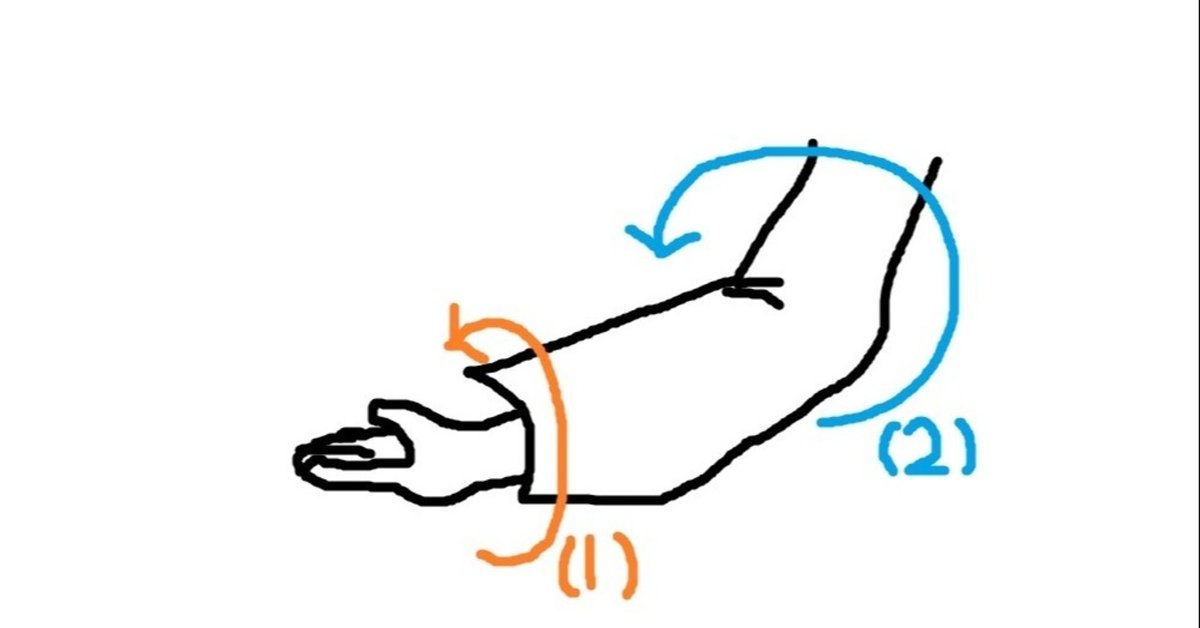

手のひらを上向きから下向きに返すのに、

(1)前腕部だけの動きで実現する

(2)腕全体の(できれば鎖骨も動員して)動きで実現する

というやり方があるけど、やってみると感じが違うよね?という話をします。

転換しながら(2)のやり方で手を返すと、相手の手が離れにくいだけでなく、なぜか相手がスムーズについてきてくれます。その感じを、取りも受けも味わってみる。

この例は外からも見えやすい(鎖骨の動きとか強調して見せてあげる)のですが、骨盤とか肩甲骨とか、外からは見えないけど動き(というか、働き)を動員すると技の質が変わるところって他にもあります。

メンバーの習熟度によっては、相手と一緒に技をする前に、20回ほど骨盤や肩甲骨を動かす体操をするのも有効です。

※いずれ絵とか加筆とかして読みやすくしようと、今は思ってます

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?