小田原城、「正体」解明の鍵 佐々木健策

戦国大名北条氏の本城小田原城。実際には何度も落城を経験しているのに「難攻不落」と称されるのはなぜなのでしょうか。『本郷』170号に収載した佐々木健策先生のエッセイでは、ご著書『戦国期小田原城の正体』で取り上げた国指定史跡である「御用米曲輪」を紹介。「正体」解明の鍵を握る史跡として、今後の発掘調査成果が期待されます。

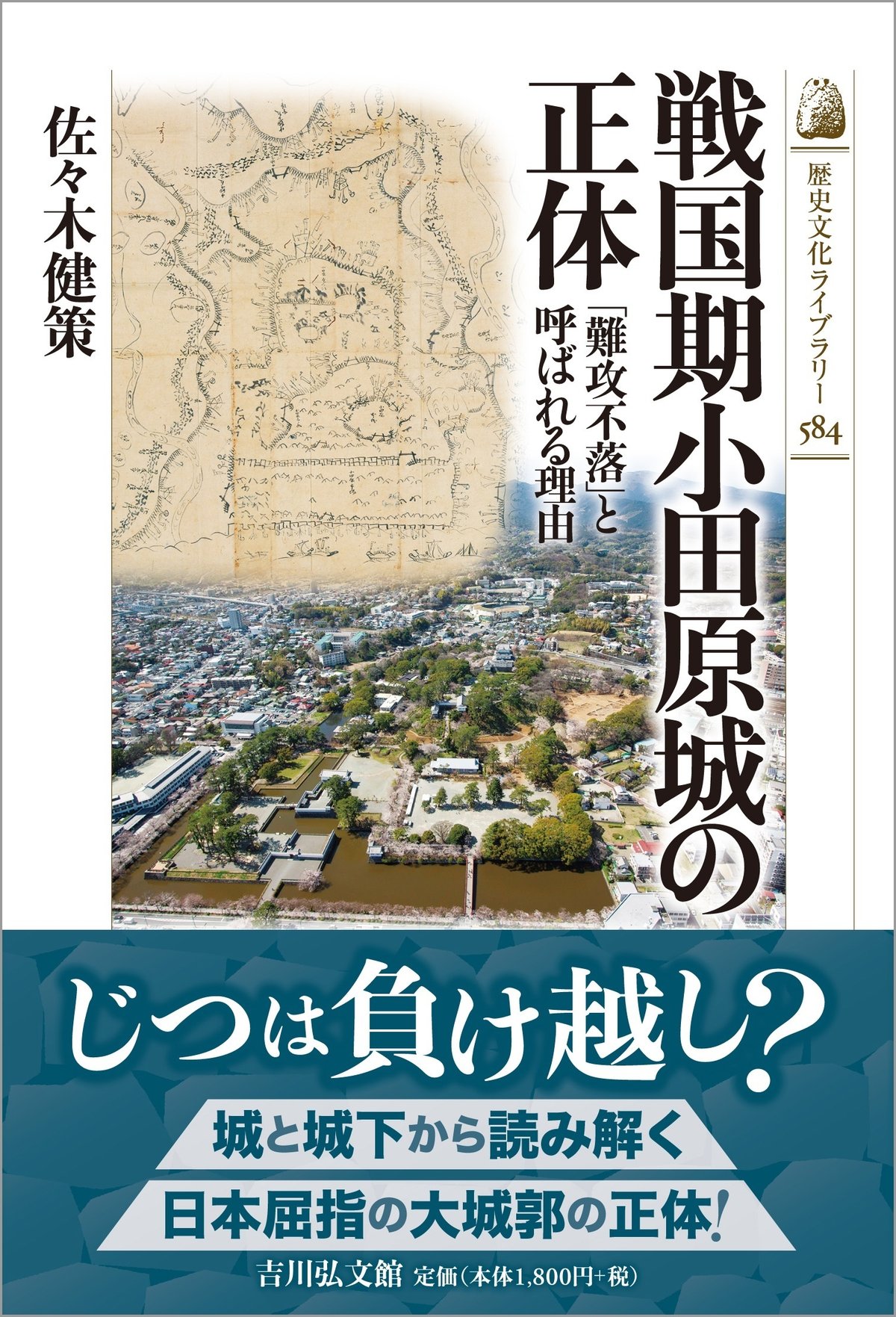

二〇二三年の暮れ、吉川弘文館の歴史文化ライブラリーの一冊として『戦国期小田原城の正体―「難攻不落」と呼ばれる理由―』(以下、『小田原城の正体』)を上梓することができた。戦国期の小田原城は言わずと知れた戦国大名小田原北条氏(以下、北条氏)の本城である。「難攻不落」と形容されることが多く、その真の姿を明らかにしようと試みたのが『小田原城の正体』であった。

北条氏に関する研究は、五、〇〇〇通を超えるとも言われる関連文書の存在もあって、文献史学主導で進められてきた。戦前より多くの研究の蓄積があり、その研究史をまとめるというだけで、多くの学生や若い研究者を遠ざけてきたことであろう。一方で、考古学的な調査・研究が行われるようになったのは、ここ数十年のことである。小田原城周辺で初めて本格的な発掘調査が行われたのは昭和四六年(一九七一)のことであり、その後、私に至るまでの数世代の専門職員の努力があって、武家地あるいは城下町が埋蔵文化財包蔵地となり、発掘調査が行えるようになった。

今年(二〇二四年)は、私が小田原市役所に奉職して二五年目の年となる。入庁後は埋蔵文化財係として市内遺跡の発掘調査を主要業務としていた。そのため、原始古代の遺跡と同様に小田原城周辺の調査も行ってはいたが、その遺構面の多さと遺構の切り合いの複雑さによる発掘調査の難しさは、都市遺跡特有のものであった。また、出土遺物としての近世陶磁器の分類・編年は、江戸遺跡群を中心に組み立てられた極めて精緻なものがあり、その分類による判断基準をマスターするには、相当の努力とセンスを要する。小田原城および城下の発掘調査を行うには、そのようなハードルをクリアする必要があり、そのためか概して若手職員は小田原城周辺での発掘調査に苦手意識を持っているようである。

そして、その調査をさらに難しくするのが、小田原城の中でも国指定史跡に指定された範囲内での調査である。国指定史跡とは、文化財保護法により歴史上あるいは学術上価値の高い遺跡として評価された遺跡であり、その現状を変更する場合には文化庁長官の許可を要する。したがって、発掘調査においても掘り過ぎることはできず、失敗は許されない。私は入庁一一年目にして史跡整備係へと異動となり、国指定史跡である小田原城跡御用米曲輪の発掘調査を担当することとなった。それから平成二七年(二〇一五)度まで、御用米曲輪の発掘調査を実施した(一年を一調査次として第二~七次調査を担当)。

御用米曲輪は、近世小田原城の本丸北側に位置する曲輪である。江戸時代、幕府米蔵が置かれたことにより「御用米曲輪」と呼ばれている。明治維新後は、御用邸や野球場、駐車場などとして利用されてきたが、その御用米曲輪を江戸時代の姿に修景整備するため、発掘調査を行うこととなったのである。ちなみに、御用米曲輪では昭和五七年(一九八二)にも第一次調査が行われていた。この時の調査は、学校建設候補地としての遺跡範囲確認調査であったが、江戸時代の遺構面の下に戦国期の遺構が展開している様子が確認された。そのため、学校建設は中止となったが、この時に御用米曲輪下層に戦国期の遺構が濃密に展開している様子が垣間見えたことが、大きな意味を持つことになる。

発掘調査では、第二・三次調査で予定通り御用米曲輪の曲輪取り(外周土塁や堀の位置など)を確認し、土塁上に所在した三棟の蔵の跡も確認することができた。ここまでは本当に予定通りであった。しかし、第三次調査で実施した旧野球場施設解体に伴う深掘り調査で、障子堀を検出してしまった。障子堀は北条氏が好んで用いた堀であり、堀覆土からは大窯3段階(一六世紀後葉)の遺物が出土した。そのため、第一次調査の調査成果も踏まえ、障子堀を含む戦国期の遺構の展開をおさえる必要性が生じ、引き続き第四次調査の実施が決まったのである。これ以降、第七次調査まで調査は継続され、ひとり悩みながら現場を進め、終電まで整理作業・事務仕事を行うという辛く長い日々が続くことになった。

御用米曲輪で確認した戦国期遺構の様相については、発掘調査概要報告書ならびに『小田原城の正体』をご覧いただきたいが、苦労した分、調査では多くの貴重な成果が得られた。たとえば、室町将軍家を頂点とする武家儀礼に則った館の空間構成が垣間見えた一方で、一一世紀後半以来の『作庭記』に記された庭園造りのルールを無視した庭園の様相が確認された。全国的にも類例の確認できない状況が多く、悩み多く難しい御用米曲輪の姿がそこにはあった。

『小田原城の正体』の「あとがき」にも記したが、もともとは戦国時代の小田原城を紹介して欲しいとの依頼により執筆を始めた。しかし、小田原城自体の発掘調査も断片的で、戦国期の遺構の展開は極めて不明瞭である。そんな中で、城郭遺構だけで「難攻不落」と言われる小田原城の姿を見出し、紹介するなど至難の業であった。暗中模索の中、そこに暖かい手を差し伸べてくれたのが、まさに御用米曲輪の調査成果だったのである。

御用米曲輪で確認された遺跡、居館の姿は、今まで一乗谷朝倉氏館跡(福井市)の発掘調査成果により構築されていた「朝倉館モデル」と言われる居館の姿とは、必ずしも一致するものではなかった。しかし、考えを巡らすうちに、その共通点と相違点の意味するところに戦国大名の考え方が表れているのではないか、その志向性を確認することで北条氏が築いた小田原城の姿が見出せるのではないか、そう考えることができたのである。

奇しくも、相前後するタイミングで豊後府内の大友氏館跡(大分市)、阿波勝瑞の勝瑞城館跡(徳島県愛住町)、美濃岐阜の織田信長居館跡(岐阜市)、陸奥伊達の梁川城跡(伊達市)などで戦国大名居館跡の発掘調査が行われており、御用米曲輪と同様に大きな成果を提供してくれていた。これらの遺跡に、すでに多くの調査成果を発信していた越前一乗谷の朝倉氏館跡や周防山口の大内氏館跡(山口市)などの調査成果を加味して考えることで、全国を代表する大名居館の様相を概観することができる。そして、それぞれを比較検証することで、御用米曲輪から垣間見える北条氏の個性や考え方、アイデンティティーの存在に思いを馳せることができるのではないかと考えたのである。

こうして、『小田原城の正体』では、小田原城が何故「難攻不落」と称されたのかという意味を、北条氏の志向性の分析から指摘した。長きにわたって積み上げられた文献史学の研究成果があり、各地の発掘調査成果があったからこそ指摘し得た『小田原城の正体』であった。まだまだ全体像の解明には至っていないが、解明のヒントは苦楽を共にした御用米曲輪にあったのである。

現在、文化財課副課長という立場でありながら、一担当者として御用米曲輪の第八次調査を実施している。来年度も第九次調査が予定されているが、これらの調査により、御用米曲輪がまた新しい小田原城の情報を提供してくれることは間違いない。なかなか難しい判断を迫られる現場であり、やはり通常の都市遺跡よりも難しい発掘調査である。今後も引き続き担当したい気持ちもあるが、若い職員が苦手意識を持たず、「御用米曲輪を掘りたい!」と名乗りを上げてくれることにも期待している。それこそが、さらなる『小田原城の正体』解明に向けての一歩となろう。

(ささき けんさく・小田原市文化部文化財課副課長)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?