大和国の宗近 小池伸彦

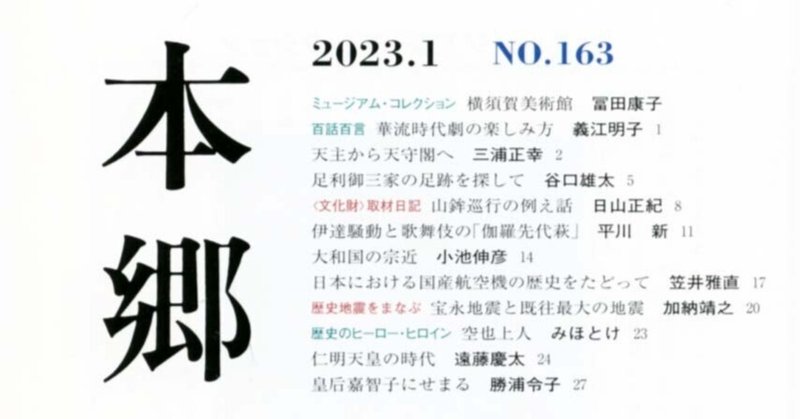

2022年11月に発売した『古代の刀剣―日本刀の源流―』(歴史文化ライブラリー)。刊行後、刀剣マニアの方々からも熱いご支持を受けて「推しの1冊」となっています。今回は、著者の小池伸彦先生から、刀剣とは切っても切れない”刀鍛冶”についての興味深いお話をいただきました。本誌163号に収載したエッセイを公開します。どうぞお楽しみください!

三条宗近と言えば、刀剣マニアでなくともその名は聞いたことがあるほど、あまりに有名な刀鍛冶である。今さら述べるまでもないが、京都の三条に住して小鍛冶宗近とも称され、古刀初期頃の刀工と考えられている。銘は「三条」あるいは「宗近」と切り、国宝の「名物三日月宗近」が代表作とされる。謡曲の『小鍛冶』では、御剣奉納の勅命を受けた宗近のもとに、稲荷明神の眷属が童子の姿となって現れ相槌を打ち、その助けにより宗近は宝剣「小狐丸」を打ち上げることができたといい、伝説的な刀工として語り継がれている。生没年未詳であるが、永延年間(987~989)頃に活動したとされる。しかし幾口かある在銘太刀は刀剣研究者により、反りや鋒などの特徴から平安時代後期、12世紀に位置づけられている。

そして、あまり知られてはいないが実は、奈良にも「三條小鍛冶宗近」という刀工が幕末から大正頃に実在しており、「三笠山麓住三条小鍛冶宗近」と銘を切る作刀例が残されている(土井實「付 奈良の刀鍛冶」『奈良市史 工芸編』奈良市、1978年)。初代が文化頃、2代が嘉永頃でその後、刃物鍛冶として大正頃まで栄えたらしい。『大和名勝豪商案内記 奈良之部』(川嵜源太郎編、1884年)にも「三笠山麓御刀鍛冶司三條小鍛冶宗近」として店の様子が描かれている。ちなみに同書には、「御刀萬打物所」として「奈良二月堂下菊一文殊金重」の店舗も描かれ、「奈良刀」を商っていたようである。

奈良の「三條小鍛冶宗近」には、次のような伝承が残されている。すなわち、室町時代、山城国の三条宗近の直系子孫が奈良の尼ヶ辻に移り、刀剣・武器類の製作を始めたのが始まりで、江戸時代には三笠山麓に移って刀剣を製作したという。はたして、奈良の「三條小鍛冶宗近」は山城鍛冶の末裔であったのだろうか。

そしてこの伝承以外に、奈良には「三條小鍛冶宗近之遺蹟地」と伝わる場所(以下、「遺跡地」という)があり、記念碑も建てられている。民家の敷地内にあるため所在地など詳細は控えるが、奈良市内であり三笠山麓からは遠く西に離れた場所である。付近の古老の話によれば、その辺りでは明治時代まで刀鍛冶が行われていたという。これは、先の伝承とはどのような関係にあるのだろうか。

戦後、水道管工事の際に「遺跡地」付近から鉄滓(鉄を鍛えたりするときに出る不純物などの塊)が出土したとされ(松川文吉『平城京跡の村―秋篠川流域』東洋書院、1993年)、「遺跡地」の発掘調査も行われたことがある。その後、「遺跡地」周辺では幾度か発掘調査が実施され、刀鍛冶関連遺構や遺物が出土しており、この辺りに刀鍛冶がいたことは確かである。

「遺跡地」で行われた発掘調査は小鍛冶跡の解明を目的としたものではなく、宅地造成工事に伴って行われた開発事前の調査であった。残念ながら炉跡や鉄滓などは発見されず、近世ないし近代の小穴や溝と、若干の瓦や土師器という土器片などが出土したに過ぎなかった。しかし、「遺跡地」南方100メートル程の所で実施された発掘調査では、「椀形鉄滓」や建物跡、石組遺構などの鍛冶関連遺構・遺物が出土した。調査範囲が限られており残念ながら炉跡などは発見できなかったが、調査面積が少ないにもかかわらず鉄滓出土量が多く、かなり長期にわたる操業であったと分かる。時期は、建物跡が出土した地点(仮にA地点とする)が13世紀より新しく近世より古いもので、石組遺構が出土した地点(B地点とする)が近世から近代にかけてのものである。

椀形鉄滓というのは、鉄の成分調整をしたり鉄を鍛えたりする時に、鉄材の表面に「ノロ」という酸化鉄の熔けたものが発生し、それが滴り炉底に溜まってお椀の形に固まった鉄の滓である。2つの地点で出土した鉄滓には、長さが18センチ以上で重さ2~3キロの大型品と、直径10~15センチで重さ600~900グラムの中型品が含まれていた。

実験考古学による実験結果や現代刀匠の鍛冶作業で生成する鉄滓の観察結果などから、大型の椀形鉄滓は卸しという鍛冶作業で生成したもので、中型の椀形鉄滓は沸し鍛錬鍛冶という鍛冶作業で生成したものであるとみなされている。しかも、大・中型の椀形鉄滓は大型鉄製品を製作したことを示しており、刀剣類などを製作していた可能性が高い。こうした点からみて、先の「遺跡地」周辺から出土した椀形鉄滓は、刀鍛冶にまつわる伝承や古老の証言などとも相俟って、刀鍛冶作業に伴って残されたものと考えられるのである。

周知の通り大和国には大和5派と呼ばれる刀工流派があり、千手院鍛冶、尻懸鍛冶、手搔鍛冶、当麻鍛冶、保昌鍛冶がそれである。そのうち現在の奈良市域(以下、奈良)を中心とした地域に展開した刀工流派があり、それらは千手院、尻懸、手搔であるが、ほかに金房鍛冶、文殊鍛冶の2つが加わる。ただし、尻懸については東大寺寺中に故地を求める説と、天理に求める説とがあり、いずれとも決していない。

奈良の刀工5派のうち、東大寺寺中の千手谷に発するとされる千手院が最も古く平安時代末から南北朝頃、手搔が鎌倉時代末から室町時代末、尻懸が鎌倉時代末から室町時代初期、金房が室町時代末から江戸時代初め、文殊が室町時代から江戸時代とされている。また、文殊は手搔の系譜を引き、16世紀後葉に一部が東大寺転害門付近の手搔の地から元興寺寺中などに移ったという(土井、前掲文献)。

さて、「遺跡地」とその周辺は奈良時代には右京三条一坊という条坊区画にあり、中世には西京(西ノ京)に含まれ、近世から近代にかけては北三条村(斎音寺村の北端部分)に属していた。現在の尼ヶ辻は、「遺跡地」の南方約400メートルに位置する。既に述べたように、発掘調査では13世紀より新しく近世よりは古い中世の刀鍛冶関連遺跡(A地点)と、近世から近代にかけての刀鍛冶関連遺跡(B地点)とが確かめられている。これら時期の異なる2つの遺跡はいずれも先に述べた奈良の刀工(流派の)故地と考えられる。

そのうち、中世のA地点は千手院の系譜につらなるものとみられる。それは、千手院のうち14世紀頃の刀工「有俊」に「西京一郎兵衛尉長有俊」と銘を切る作刀例がみられるからである(土井、前掲文献)。銘の中の「西京」が西ノ京に相当し、この頃西ノ京に移ってきたと考えられる。銘だけからは西京のどの辺りなのかは明らかでないが、中世に西京にあったA地点の刀鍛冶関連遺跡は第1の候補地といってよい。

では、近世から近代に比定されるB地点はどうであろうか。先に掲げた奈良の刀工流派では文殊が近世ないし近代まで続いている。既に述べたように文殊は一部が室町時代終わり頃に手搔から元興寺寺中に移ったほか、江戸時代には大和では北室、西寺林、佐保山、三笠山麓、郡山九条などに移るものがあり、ほかに紀州、泉州堺、摂州、駿府などにも移ったり、その出先で刀を打ったりした。三笠山麓に住する「三條小鍛冶宗近」も文殊鍛冶の系譜に連なると考えられている(土井、前掲文献)。

B地点は、近世から近代には斎音寺村内の北端部にあって北三条村と呼ばれる村に属していたが、北三条村あるいは斎音寺村は、文殊派の刀の銘などからは移住先として知られていない。しかし、文殊鍛冶は前述のごとく、移住先あるいは出先がかなり広範囲にわたっている。従って、少なくとも近世~近代の奈良であれば、刀剣の銘からは知られていない所であっても文殊鍛冶の刀工故地である可能性は高い。おそらくB地点もそうした文殊派刀工の故地の1つであると考えられる。

さらにB地点は、平城京の条坊では右京三条であること、近世~近代には北三条村に属していたこと、記念碑のある「遺跡地」から南方約100メートルにあり、古老によれば明治時代には「遺跡地」周辺に刀鍛冶がいたということなどを考え合わせると、B地点の文殊派刀工は、その地名を冠して自らを「三條小鍛冶」と名乗っていた、あるいはそのように呼ばれていたのではないかと思われる。そして一部が文化年間に北三条村から三笠山麓に移り、初代「三條小鍛冶宗近」として操業したのではないかと考えられる。もちろん、そのように名乗る動機として、山城鍛冶の三条宗近を強く意識していたであろうことは想像に難くない。

(こいけ のぶひこ・国立文化財機構奈良文化財研究所客員研究員)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?