1-4 生活環における細胞分裂の役割

前回の記事では有糸分裂について触れたが、真核細胞には減数分裂と呼ばれる遺伝的多様性に非常に重要であるもう一つの細胞分裂が存在する。この記事ではその役割について、特に生殖に主眼を置いて触れていく。減数分裂の機序は次回の記事。

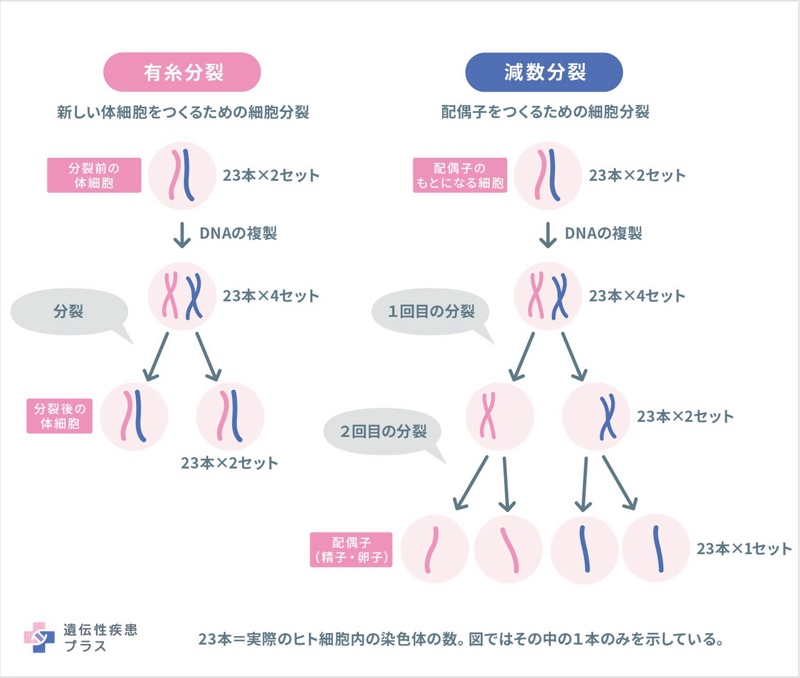

有糸分裂では1つの細胞が細胞周期を繰り返すことによって大量の細胞になる。一方で減数分裂は2回の分裂を通して4個の娘細胞を産生して、それ以上は複製されないことが多い。減数分裂の役割はなんだろうか。

有糸分裂は遺伝的不変性をもたらす

有糸分裂による生殖は、単細胞生物による分裂など無性生殖にあたる。無性生殖において子は親のクローンであり、遺伝的に同一である。多様性が生まれるとすればそれは突然変異によるもので、不変性を担保する手段として優秀である。

減数分裂は遺伝的多様性をもたらす

無性生殖と有性生殖の一番の相違点は親と同一でない子が生まれる点にある。減数分裂によって生じた配偶子は親からそれぞれ1個ずつ提供され、結果的にどちらの親とも遺伝的に異なる子が生まれる。この遺伝的多様性のために自然淘汰や進化の基盤が生まれる。

相同染色体と配偶子

相同染色体

ほとんどの生物で染色体は2セット存在し1対になっている。親から1セットずつ受け継いでおり、ヒトで言えば23本の染色体が親から受け継がれ、それが2セットあるので46本の染色体になっている。

セット内の染色体はもう一方のセット内に存在する染色体と対応関係にあり、これを相同染色体と呼ぶ。この相同染色体は全ての遺伝情報、すなわち塩基配列が同じであるわけではないが、“同等の”遺伝情報を持つ。

例えば、髪の色を決める遺伝子が親から1セットずつ受け継がれた場合、それらは“同等の”機能を有しているが同じ遺伝情報ではない。髪の色は人によって微妙に違いますから。

配偶子

通常の体細胞と比較されるのが配偶子である。体細胞が相同染色体、つまり2セットの染色体を持つ一方で配偶子は1セットの染色体しか持たない。

配偶子における染色体の数は$${n}$$で示され、その細胞は半数体(一倍体)と呼ばれる。受精の過程において、2個の一倍体の配偶子は融合して接合子を形成する。この接合子は2セットの染色体を持つため、二倍体と呼び、染色体数が$${2n}$$で示される。

有性生活環

生活環とは生物が一生の間に経る一連の成長と発展の過程を指す。これは、生物がどのように成長し、繁殖し、そして次の世代に命を引き継ぐかを示す。各生物の生活環はその種特有のものである。生活環の具体的な形態や期間は生物の種類によって異なり、例えば、昆虫では幼虫、蛹、成虫の段階がある一方、植物では種子、発芽、成長、開花、受粉、結実の段階がある。

有性生殖をする生物の生活環を有性生活環という。すべての有性生活環は顕著な特徴を持つ。

雄親と雌親が存在し、それぞれが配偶子を通して染色体を子に提供する。

それぞれの配偶子は半数体である。

配偶子が融合して接合子すなわち受精卵を産生する。

有性生活環には以下の種類がある

単層単世代型

ほとんどの原生生物と多くの菌類が属する。接合子のみが二倍体であり成体なども含めて半数体である。接合子は減数分裂によって半数体細胞、すなわち胞子を産生する。胞子が単細胞生物として生きる場合もあるが、有糸分裂で多細胞生物になる場合もある。(比率については勉強不足)

成熟すると配偶子を産生し、二倍体の接合子を産生する。

世代交代型

ほとんどの植物と一部の原生生物が属する。生活環において、生殖法が異なる世代が交互に現われることを指す用語が世代交代になる。

被子植物を例にあげます。いわゆる成体は「胞子体」と呼ばれる状態で、二倍体である(葉や花、茎や幹などもこの胞子体の一部である)。ここから精細胞と卵細胞が産生され、これらは半数体とみなすことができる。そして受粉(受精)することで二倍体の接合子が産生され、それが発芽して新しい胞子体ができる。

胞子体から精細胞と卵細胞が産生される流れに大きな特徴がある。胞子体から減数分裂で生じるのは、動物でいうところの精子や卵子、つまり配偶子ではないというのは強く覚えておきたい。あくまで減数分裂で生じるのは半数体の"胞子"である。

葯の中にある花粉母細胞(2n)と胚珠の中にある胚嚢母細胞(2n)から減数分裂で胞子を産生する(それぞれ小胞子と大胞子という)。その胞子が有糸分裂で成熟することで花粉と胚嚢になる。これが受粉と受精のプロセスを経て再び胞子体になる。

ここで世代交代の話に戻る。上の話を別の視点から記述すると、胞子体が"無性生殖"で分裂し、"胞子"という別の(あくまで比喩的に)生物を生み出し、その生物は"有性生殖"をしているとみなすことが出来る。

世代交代は「生殖法が異なる世代が交互に現れること」と述べたが、ほとんどの植物が世代交代をするというのはこういう観点から理解ができる。胞子が胞子体にくらべてあまりにも小さく、かつ植物本体っぽくないのでちゃんと理解しないと「生殖法が異なる」という表現がしっくり来ないと思う。(少なくとも私はそうだったからこんなに長々と書いた)

複相単世代型

動物やいくつかの植物が属する。これは非常にシンプルで、半数体細胞は配偶子のみで、成体が二倍体になっている。世代交代型とは異なり、配偶子は減数分裂で形成され、二倍体接合子を形成する。その後接合子が有糸分裂で成体になる。

核型と染色体

前回の記事で、細胞が有糸分裂の中期にあるときはセントロメアが赤道板に集まり、染色体が最も凝集する時期であると述べた。そのおかげで、個々の染色体を数えることやその形態を観察することが出来る。このとき、細胞の核内にある染色体の数、形状、および構造をまとめて核型(かくがた)という。

個々の染色体はその長さ、セントロメアの位置、染色パターンなどから見分けることもできる。相同染色体はこの核型が類似しており、対になっている。ヒトの場合は以下に示すように23対の核型が見られる。この数は生物種に固有であるが、染色体の数が大きいからといって生物が大きいわけではない。ちなみにジャガイモは24対の染色体を持つ。染色体じゃんけんではジャガイモの方がヒトより強い。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?