初級地域公共政策士の資格(その5:資格の活かし方)

この1か月書いてきた初級地域公共政策士の資格取得は、今回が最後の記事になります。

前回の記事(PBL編)はこちら↓

今回は、いま資格を使って何をしているかということを書いていきます。タイトルは「資格取得まで」でしたが、資格取得後の活かし方についても書いて本シリーズを終えたいと思います!

♢ 名刺の裏にPR

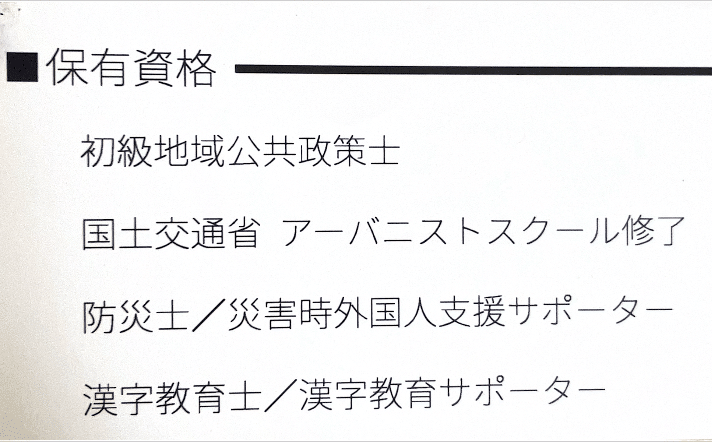

主な活動で使っている資格(肩書き)は、初対面のときの話題づくりも兼ねて名刺の裏に書いています。どれもマイナーな資格だと思いますが、誰かの興味や研鑽につながると思い、今後もnoteでちょっとずつ発信していきます。

♢ 防災運動会の展開

前回、町の老人運動会で防災運動会の種目を実施してもらったということを書きました。その後の防災運動会に関する展開(2022-2023年)です。

県内自治体のジュニアリーダー研修会プログラム(防災運動会)企画・実施

放課後等デイサービスの防災運動会体験プログラム企画・実施

NHK九州・沖縄ラジオで防災運動会を紹介

地方紙へ防災運動会記事が掲載

町の社会教育委員等主催事業(防災運動会)へ参画

地元の区民運動会へ防災種目を導入

正直なところ防災士としての肩書きで動くことが多かったのですが、地域公共政策という軸を念頭に置きながら防災を手段として展開するよう意識していました。

世の中にあふれる資格は、その多くが生活や仕事に活用されることなく、もしくは活用できる場を開拓することができなくて時が経ち取得して終わりというのが少なくないと思っています。そのひとつに"ペーパー初級地域公共政策士"もあります。資格取得が趣味でしたら全然それでOKです。自分も過去はそうでしたが、最近はせっかく取った資格は地域に活かそうという考えに変わりました。

ただ基本的には個人で動くので、僕自身モチベーションにはかなりの波があります。毎日のように活動をしているわけではないですし、誰かに企画を提案してから実施の打診で相談があるのは忘れた頃(半年〜1年以上)になるのもしばしば。

資格(興味)を活かした活動をなにかやりたいな、という方がこれを読んでいましたら、たとえば名刺の裏に所有資格(興味分野)を載せてみるとか、そういう小さな活動から始めて"資格(興味)の存在を広める"というのも良いです。

きっと誰かの挑戦の後押しになります。

♢ 沖縄地域公共政策研究会へ入会

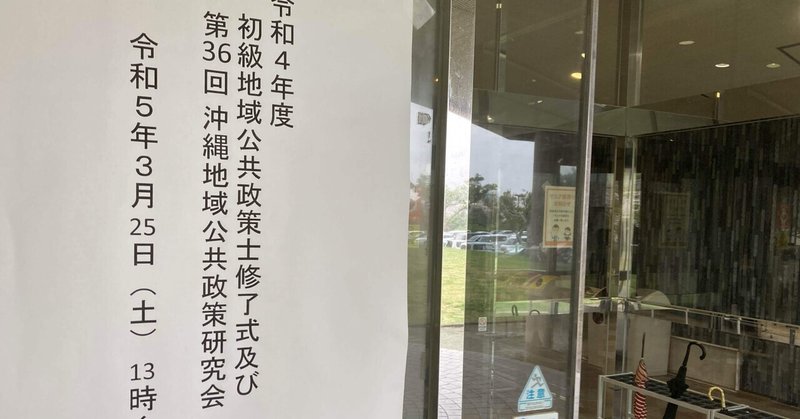

初級地域公共政策士の資格認定をいただいたのち、僕は琉球大学の初級地域公共政策士修了式に出席しました。

僕は琉球大学のプログラムを修了していないためオブザーバー参加ということになりました。ただ、沖縄で初級地域公共政策士を取得した方々の集まりである”沖縄地域公共政策研究会”に加入することができました。

現在は地方公務員のモチベーションに関するチームに所属し、事例調査を中心に学びながら自主研の中で実践しています。

♢ 沖縄にいる公務員だからこそ、この資格を取りやすい環境にいる

今回、僕は『地方創生カレッジ+グローカル人材開発センターPBL』(地方創生カレッジプログラム)で資格を取得しました。実はこの過程で資格取得している人はものすごく少ないです。

初級地域公共政策士資格取得者総数

【2023年3月末時点】

675名

うち、地方創生カレッジプログラム5名

→全体の0.7%

なんと、1%もいない。

どのくらいの方々が挑戦しているのかは分かりませんが、地方創生カレッジプログラムを修了している方は全国でも極端に少ないことが分かります。

それに対して、琉球大学のプログラム(ソーシャルファイナンスプログラム)は、

初級地域公共政策士資格取得者総数

【2023年3月末時点】

675名

うち、琉球大学99名

→全体の14.6%

これは高いのか?と思われるかもしれませんが、かなり高いです。

どのくらい高いかというと、資格取得の全19プログラム(終了プログラム含む)の中で2番目に高い割合です。京都でしか取得できないはずの資格が沖縄で取得でき、全体で見ても取得割合が高い。それだけでなく沖縄地域公共政策研究会という組織もあるため、資格取得後も公共政策について考え学べる環境があります。

つまり、沖縄にいる公務員には地域公共政策を学ぶ環境が用意されています。自身の職務分野の学びだけでなく、どの部署に行っても使えるポータブルスキル(持ち運びできる能力)を学び、さらに受講生同士でつくられる人脈の中で、思考変容、行動変容が生まれるのではないかと思います。

興味のある沖縄の公務員のみなさん、ぜひ挑戦を!

♢ 色々書いたけど、まだ途上

約1か月にわたって色々と書いてきましたが、実績としては数回の防災運動会を企画して開催したということくらいです。このイベントを通して防災意識を個人レベルで底上げしていき、個々の意識が組織の意識になり、組織の意識により自主防災組織を設立することになってからがスタートです。

それがいつになるのか分かりませんが、防災運動会でも、それ以外でもアプローチを模索しながら、公共政策視点を軸に地道に進めていこうと思っています。

♢ 次回

全5回(合計して約1万字!)に及んだ初級地域公共政策士についてはこれにて終わりです!

次回以降は、「漢字の資格」をテーマに書いていきます。

社会人になってから漢字教育に関わる資格『漢字教育士/漢字教育サポーター』を取得しました。

まだ地域活動に活用できていない資格ですが、資格取得を通して漢字に向き合う中で、毎日あたりまえのように目にする漢字を改めて考えるきっかけになりました。

また、漢字を学んだことがきっかけで、仕事で毎日のように目にする公用文について自学するようになりました。幸か不幸か、僕はもう公用文の沼から抜け出すことはできません…。ただこのおかげで、法制執務についても学びたいという意識につながりました。

それでは、ここまで読んでくださりありがとうございました!