276. two-spiritの補足説明:berdache(ベルダーシュ)について

ヨーロッパから北米にやってきた移民開拓者は、先住民の中に生物学的な性にそぐわない行為や服装をしている人たちがいることに気づきました。移民開拓者側から見たこういった人々を「berdache(ベルダーシュ)」と名付けたのです。一般的には社会の中で女性が担うとされる役割をする男性を指しますが、逆に男性の役割をする女性にも同じ言葉が用いられました。

ベルダーシュになるには2つの方法があります。1つは幼い頃に出生時に特定された性とは逆のジェンダーと関連する行為を好む傾向があって、そのままベルダーシュになるケース。もう1つは青年期の初め頃に自分の理想像を追い求めてベルダーシュになるケースです。ベルダーシュは結婚することもあり、その時は同性とするのだそうです(しかし相手はベルダーシュではありません)。

この説明を読むと、「ああ、同性愛かトランスジェンダーの人なのかな?」と考えてしまいがちですが、2021年現在使われている「同性愛」や「トランスジェンダー」というのは西洋で生まれた概念なので、それをそのままベルダーシュに当てはめるわけにはいきません。北米の先住民のコミュニティの中で彼らは排除されることもなく、受け入れられ、そのコミュニティで一定の社会的地位を持つようになっています。これは現在の他の地域でいわゆる「同性愛」や「トランスジェンダー」などとしてグループ化される人たちとは違った存在であり、その先住民の文化の中での彼らの存在意義を考えなければ西洋文化を単に押しつけただけということになってしまいます。現在では日本でも「レズビアン」「ゲイ」「バイセクシュアル」「トランスジェンダー」などと西洋的な概念を使って人を「分類」することに私たちは何の疑問も持たないのですが、本当にそれでいいのかということを私たちはいつも注意しなければならないのではないかと思います。

ベルダーシュという言葉も、いわゆる「よそ者」に勝手に名付けられたものであって、先住民の方は部族によってその呼び方も異なっていたでしょう。しかし、どの部族にもそのような方々がいる。そしてそのコミュニティの中で一定の役割を担い、ある時は尊敬され、決して疎外されることなくコミュニティの一員として機能してきたという背景があります。そこで、この「ベルダーシュ」という呼び方を止めて、あらたに「トゥースピリット(two-spirit)」という呼び方に変えようという動きが広まったのです。

参考資料

ジョー・イーディー(編)2006『セクシュアリティ基本用語事典』明石書店

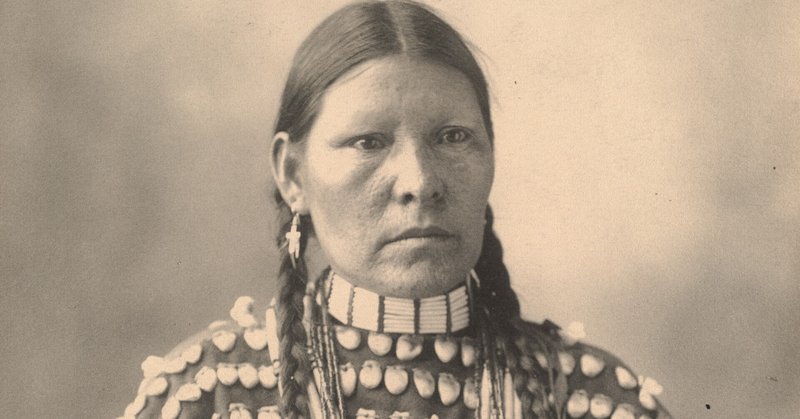

画像:Photo by Boston Public Library on Unsplash (画像の方はtwo-spirit の方ではありません)