自分のための冬至祭のすすめ (調べもの編)

この文章は、私が自分のやり方で冬至を祝うにあたって、各地の歴史や習俗の中でも企みの趣旨に関連しそうなものを日本語の文献で調べられる範囲で簡易にまとめたものである。

(なお、ここで取り上げる内容については他にも解釈の異なる学説が存在する点をご留意願いたい。)

個人的な冬至祭を行うに至った経緯については、この記事の本編にあたる「自分のための冬至祭のすすめ」をお読みいただけると嬉しい。

1.古代の建造物と太陽信仰(そして江の浦測候所)

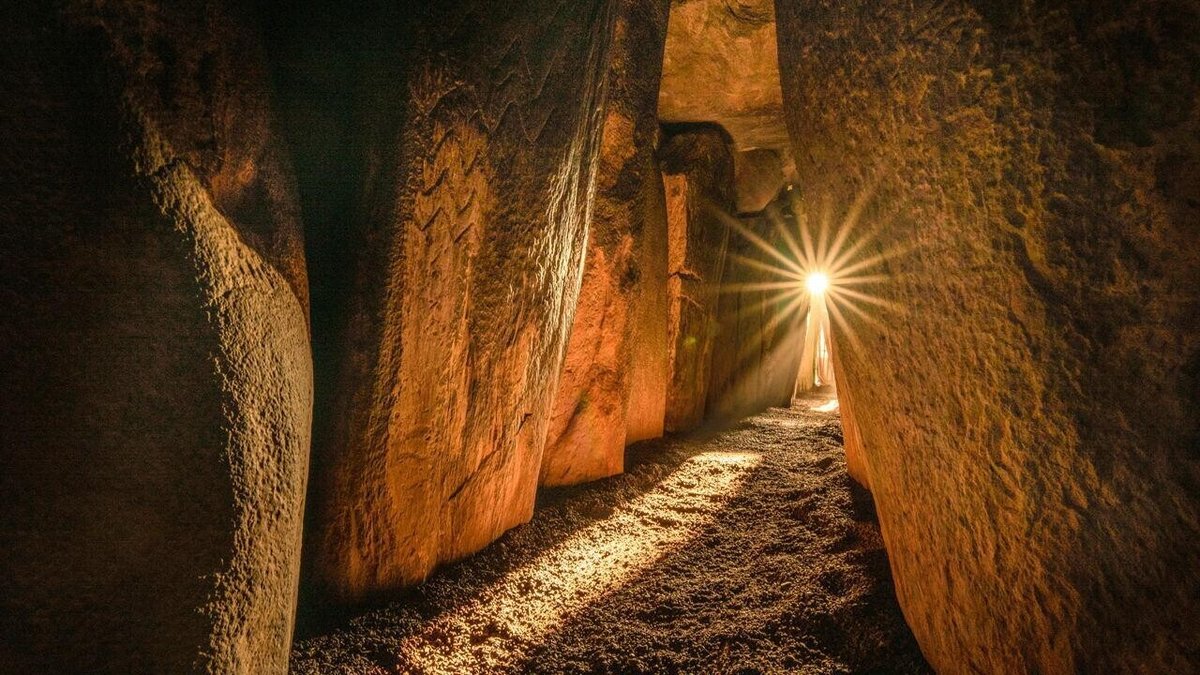

先史時代の遺跡からは、当時の人々が太陽を神聖視していた形跡が多く見つかっている。およそ紀元前2000年ごろに建造されたといわれるストーンヘンジは、夏至の太陽光が北東方向に伸びるアヴェニューに沿って石のサークルの中心の祭壇石までまっすぐに届くよう設計されていた。また、ストーンヘンジよりさらに以前に造られたとされるアイルランド島ミースのブルー・ナ・ボーニャ遺跡群には、冬至の日のみ細長い通路を通って朝日が最深部の十字型の部屋に引き入れられるニューグレンジという羨道墳が存在する。(なお、この周辺には同様に冬至の光を引き入れるドウス、春分の光を引き入れるノウスという羨道墳も隣接している)

冬至の日の光が差し込むニューグレンジの羨道(Ken Williams / SHADOWS AND STONE)

加えてエジプトの古代遺跡では、春分の日にスフィンクスの真上に太陽が沈む配置や、開口部からおよそ60メートルほど奥に置かれた神像に春分と秋分の日のみ光が届くアブ・シンベル神殿の設計など、多数の建造物に太陽と関連した構造が与えられている。ここに挙げたものは太陽にまつわる仕掛けを備えた古代の遺跡のうちのほんの一例だが、古代の人々がそれぞれの場所と方法で太陽を神聖なものとして取り扱っていた様子がよく分かる。

ちなみに、こうした例を参照していると、杉本博司が構想を行い2017年に開館した江之浦測候所の《冬至光遥拝隧道》や《夏至光遥拝100メートルギャラリー》のことが頭に浮かぶ人もいるかもしれない。実際に杉本本人も自著『江の浦奇譚』(2020) でニューグレンジと自身の隧道との類似性について下記のように触れていた。直接の着想源であったわけではなく、迂回しながらも結果として実在する史跡と同じ構造に至ったということのようだ。

私が冬至光遥拝隧道の構想を決めてからすでに八年が経っていたのだが、それから一年後の二〇一三年、不思議な符牒が見つかった。…… ここまでは私も知っていたのだが、そのころに出版された古代遺跡の図版集にニューグレンジを見つけて驚いたのだ。…... 陽光は冬至の日に十八メートルの隧道奥の十字形の部屋に達するという。私はこの遺跡が私が造ろうとしている隧道と瓜二つであることを知って驚いた。私はただ古代にはこんな遺跡があったであろうと空想しただけなのだが、それはこれだと証拠を突きつけられたような気分だった。

70メートルの箱を成す鋼材を内陸の風で錆びさせたあと江の浦で組み立てるような大仕掛けに取り組むかどうかは別として、太陽をはじめとする自然信仰の文化にはつよい普遍性があり、時代や生活様式に合わせた表現の可能性を伴っている。古代の人々の表現を振り返ると、私たちもきっとそれぞれのやり方で光を言祝ぐことができるという予感を得ることができる。

2.ヨーロッパにみる冬至祭とキリスト誕生祭

日付が近いことからも何となく想像できるが、クリスマスはヨーロッパにおける冬至の祝祭に深くかかわりがある。

周知の通り現代では12月25日がキリストの誕生日とされているのだが、実際には聖書の中にはイエス・キリストが生まれた日がいつなのかは明記されていないようだ。(むしろ暖かい時期に生まれたと考えるほうが自然だと唱える説も散見される。)このことを踏まえて、西暦325年にキリスト教会会議によりキリスト生誕の日が12月25日に公式決定されるまでの経緯を辿ることで、クリスマスと冬至祭とのつながりが見えてくる。それはおおよそ以下のような顛末だ。

ローマ帝国ではもともと紀元前から土着の農耕の儀式である「サトゥルナリア」を12月の数日間に渡って行っていた。1世紀に入ると、ここへペルシャを起源とし太陽を神として信仰するミトラ教が伝来し、この「不敗の太陽神」の誕生を祝う祭の主祭日が、当時の暦で一年のうち再び日が長くなりはじめる12月25日とされた。

また他方では、現在のドイツ北部・北欧南部をルーツにもつゲルマン民族がしてローマ帝国領に進出してきていた。このゲルマン民族が行っていたのが、太陽が再び再生する冬至の日を新年のはじまりとして祝う「ユール」だった。(なお現在でも、北欧諸国ではクリスマスではなくユールという呼称を用いている。クリスマスケーキとして浸透しているブッシュ・ド・ノエルも、ユール・ログと呼ばれる丸太引きの行事に端を発している。)

当時ローマ帝国の国教とされながら未だ拡大の道半ばだったキリスト教会では、こうしたサトゥルナリア、ミトラ教の冬至祭、ゲルマン民族のユールをはじめとする既存の祭儀を巻き込み救世主キリストの生誕祭と紐づけて統一することで、宗教間の摩擦を避けながらもより多くの信者を獲得する狙いがあった。かなり強引なやり方に思われるが、現代においても多くの地域で12月25日がキリスト誕生祭として祝われているところを見ると、この試みは相当上手くいったらしい。

つまるところ、元を辿ればクリスマスとは冬至祭のことなのだ。私はこの来歴に忠実に、SNSや街中がクリスマスに沸き立つのを目の端で捉えつつも全力を冬至の準備に注いで12月を過ごすことにした。冬至に取り組むことで商業主義的な表象をなぞってばかりの日本のクリスマスを相対化でき、むしろ純粋に面白がろうという心持ちに至れるところが気に入っている。この点だけでも現代に自分の手で冬至祭を行うことにはなかなか意義があると感じている。(感じが悪いと言われてしまえば実際その通りだとも思う)

3.太陰太陽暦と二十四節気

日本において私たちが身近に捉えている「冬至」は古代中国の暦に端を発している。

辛亥革命後の1912年にグレゴリオ暦を導入するまで、中国においては独自の暦である太陰太陽暦が使用されていた。これは一年を12の節気と12の中気の季節に分割する二十四節気を基準に定められており、「夏至」「冬至」「春分」「秋分」などの名称もこのうちの中気に由来するものだ。

年始の考え方においても古来より「冬至」が大きな基準となっており、周代(紀元前1046~同256年)の暦では、この日を一年の始まりとしていた。陰陽説の考え方において、冬至は陰が極点に達して再び陽に還り、万物が上昇に転じる「一陽来復」の日であるという解釈がなされていたためである。これが春秋戦国時代を経て漢の時代には冬至の2ヵ月後(現在の2月中頃)に設定する方式に統一され、これが現在の旧正月(春節)に継承されている。

4.現代日本の行事と習俗

陰陽説の影響は国内の神社にも見られ、代表的なところでは新宿の穴八幡宮で冬至の日から「一陽来復」と記した守札の授与が行われている。(しかしその語意に対して効果は商売繁盛とのこと。)また、このごろは同様に「一陽来復」のお守りを授与するという神社がそこここに増えているという。やたらと縁結びの神やら恋みくじやらが全国に増えている昨今の状況をつい連想してしまう。

また、食べものの伝承にも興味深いところがある。「中風(体の一部が麻痺する病を指す)や風邪除けのために南瓜を食べる」というのが一般的に知られているもののひとつだ。しかし、日本に病気除けの食べものの言い伝えは数あれど、中風などに病を特定しているのは冬至に特有らしい。これは冬至が二十四節気の「中気」にあたるため、名前が連想しやすかったからということのようだ。しかも、かぼちゃは江戸時代には日本に伝わり明治時代には食べられていたにもかかわらず、昭和4年刊行の矢部善三著『年中事物考』の中でも冬至と関連した記述が見あたらないところから、第二次世界大戦中から戦後にかけて、その栄養素の高さから滋養への効果を喧伝された可能性がある。

また冬至には「神農祭」と呼ばれる行事もあり、この神農は中国古代の伝説上の帝王で医薬を作った人物とされ、医院や薬局で冬至にまつるようになった。この神農は別名を黄帝といい、この名の「黄」が柚子やかぼちゃを連想させて薬効と紐付けられたと推測できる、と『日本の歳時伝承』で小川直之は書いている。

日本の習俗には連想ゲームのように由来が曖昧なものも多くあるが、歴史を仰々しく解釈し直すよりも経緯を踏まえたうえでそれはそういうものだ、くらいに捉えるのがよい気がしている。来年はスーパーで冬至の時期にかぼちゃを見かけてもクールに対峙できそうな気がしている。

参考文献

小川 直之 『日本の歳時伝承』 アーツアンドクラフツ, 2013

小島美子 ・鈴木正崇 ・三隅治雄 ・宮家準 ・宮田登 ・和崎春日 (監修)『祭・芸能・行事大辞典 』2009

アンソニー・F. アヴェニ, 勝 貴子(訳)『ヨーロッパ祝祭日の謎を解く』 創元社, 2006

芳賀 日出男『ヨーロッパ古層の異人たち』東京書籍, 2003

杉本博司『江之浦奇譚』岩波書店, 2020

現在の暦年はなぜ冬の1月という時期からスタートするのか?|ニッセイ基礎研究所

祭りの歳時記−冬至節|人民中国

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?