BEST OF 2020

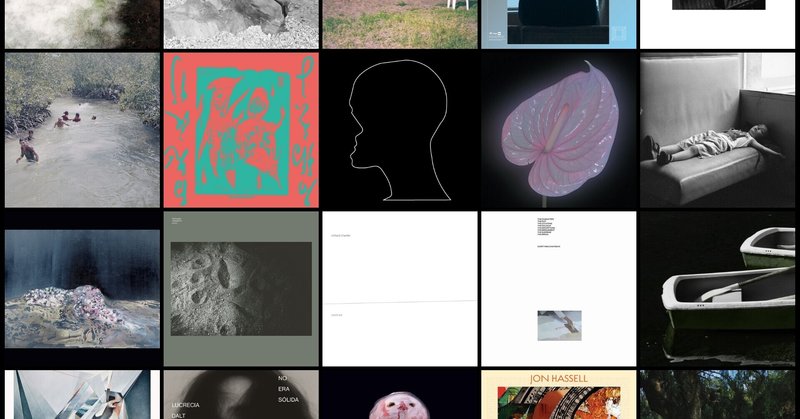

2020年の年間ベストです。20作選び順位を付けました。2020年の年間ベストはこのnoteで既にジャンルやテーマを設けて選んだものをいくつかアップしていますが、今回のセレクトがいわゆるオールジャンルでのお気に入り作品を選んだものになります。この年は電子音楽やアンビエントに分類されるようなものを多く聴いていたため、セレクトもそういったものがほとんどになっています。感想は上位10作のみ。画像には試聴や購入ができるリンクを貼り付けています。ではどうぞ。

20. Sarah Davachi『Cantus, Descant』

19. Jon Hassell『Seeing Through Sound (Pentimento Volume Two)』

18. Kassel Jaeger『Meith』

17. Lucrecia Dalt『No era sólida』

16. Yu Miyashita『Muted Renaissance』

15. Kassel Jaeger & Jim O'Rourke『in cobalt aura sleeps』

14. Felicia Atkinson『Everything Evaporate』

13. Richard Chartier『Continue』

12. Tatsuhisa Yamamoto『Ashiato』

11. crys cole『Beside Myself』

10. drøne『the stilling』

英エクスペリメンタル・レーベルの老舗Touchの運営者Mike Hardingと、Seefeelの元メンバーとしても知られている音楽家Mark Van Hoenによるユニットdrøneが2020年初頭に発表した4thアルバム。さながらTouchレーベルのサウンドアーカイブをまさぐって作られたダイジェスト音源の如き密度を持った仕上がり(ただし本作のリリースはAnna von Hausswolff主宰のPomperipossa Recordsから)。1982年の立ち上げ以降、ベタなアンビエントはないものの、インダストリアル、ノイズ、フィールドレコーディング、ドローン、ポスト・クラシカルなどなど、そこと接地または時には領域を重ねるような様々な種類の音楽をリリースしてきたTouchの音指向が大胆に表れた(『ニーチェの馬』での猛風に見舞われる世界、そこでカメラに収められなかった丘の向こう側を思わせるような)重厚な一作。

9. Flora Yin-Wong『Holy Palm』

DJやライターとしても活動しているアーティストFlora Yin-Wongの初アルバム。LP2枚組の作品で1枚目にはエクスペリメンタル/クラブ的なトラックを中心とした10曲を、2枚目には様々な土地の音を海賊録音もしくはラジオコラージュ的に聴かせる長尺曲2編を収録。個人的には不気味な空間演出のための低音や声の扱い、ダークなシンセサウンド、そしてコラージュ的なごちゃごちゃ感もありつつシャープで身軽な尺と音像にまとめられた1枚目のトラック群のかっこよさにやられました。

8. Nicolas Jaar『Cenizas』

ジャンル的には何に分類されてるのかよくわかってないアーティストNicolas Jaarの新作。先に出たAgainst All Logicが凄くよかったんですがこっちも素晴らしかったです。歌が入るもの、リズムがしっかり打たれるトラック、楽器が前面で鳴る器楽の小品的なものなどなどいろいろ入ってる印象ですが、それらが歌もの、ダンストラック、器楽として個々に価値を主張してるような感じがあまりなく、かといって焦点の定まらないバラバラな作品集というわけでもなく、なんとなく統一感を感じながら聴けてしまえる不思議なアルバム。そういう意味ではサントラ的?といえるのかも。少なくとも自分は無意識的にそういう風に聴いてる気がします。そう考えると風変りなサウンドを随所で使ってるところにちょっとフォーリー的な発想を感じたりもします。

7. Eiko Ishibashi『Hyakki Yagyō』

2020年に自身のBandcampでのセルフリリースを含め多数の作品を発表した石橋英子。本作はBlack Truffleからの一作。シドニーのニューサウスウェールズ美術館で開催された「Japan Supernatural」展のために制作された、江戸時代以降の怪談やフォークロアに焦点を当てた作品ということで、舞踊家/振付家の藤村隆一による一休宗純の詩の朗読音声の使用が耳を引きます。カフカ鼾などでも活動を共にしているJim O'Rouekeと山本達久が同じく2020年に発表した『Shutting Down Here』と『Ashioto/Ashiato』とは、編集によって精巧に編み上げられ、その構成によって何かを物語ろうとする音作品であることや、左右と奥行きを上手く活用しながらも舞台芸術的な足元の確かさがとても深いところで感じられる点などが共通するので、是非とも合わせて聴いてみてほしいです。

6. Bellows『Undercurrent』

00年代の終わり~10年代を通してサンプリングや物音、ノイズを用いたループ作品を多く制作し、そこから醸し出されるアトモスフィアによってエクスペリメンタルと呼ばれる音楽のリスナーに新たな地平を見せてくれたGiuseppe IelasiとNicola RattiによるユニットBellowsの新作。これまでと基本的な作風は地続きですが、今回は既存音源のサンプリングではなく自身で演奏した楽器(ギター、ドラム、シンセなど)をテープループ化して主な素材としているようです。そのためかスタティックなループ構造がこれまでの作品より聴き手の意識に焼き付かず、テープを用いた加工による音の揺れも相まって、かけているとオーガニックさやメロウさがどこからともなく立ち上がってくるような仕上がり。制作手法に内在するオートマチック性がなぜか音の生気(もしくは霊性?)を増幅させる方向に働いているような感触があり、そのループ性に似つかわしくないほどの即時生成感を感じながら音に浸れる逸品です(その意味で後に出てきますがRoméo Poirier『Hotel Nota』に近い聴き心地を感じます)。不可思議音響って言葉がマジ似合う。

5. FUJI||||||||||TA『iki』

イントナルモーリの制作、水の音を用いたパフォーマンスなど常に独自の探求と創作を続けているアーティストFUJI|||||||||||TA(aka 藤田陽介)による完全自作のオルガンを用いた録音作品。 こちらにレビューを書いています。

4. Jim O'Rourke『Shutting Down Here』

単純化して捉えるならジム・オルーク流のGRMなどの正統的ミュージック・コンクレートというところに落ち着くのかなとは思うのですが、彼でなければこうはならないよなというようなサウンドや展開が随所に(それも相当な時間をかけないと味わいきれない程に)仕込まれており、 近年の作品の中でも “精巧さ” という尺度では頭一つ抜けているような印象があります。留まることなく変化し、現れる様々な音響に逐一反応していくだけでも十分に面白い作品ですが、モチーフの再現や展開からは(明確に物語とは言わないまでも)記憶に関わろうとする、それによって聴き終えた後に鑑賞者の中で作品内の様々な場面が乱反射し陰影や立体性を生むことを目論む、といった指向性が滲み出ているように感じます。

3. KMRU『Peel』

ケニア・ナイロビ出身のアーティストKMRU(カマル)がEditions Megoから発表した一作。2020年のベストアンビエントはこれでしょう。彼は多作で2020年に限っても結構な数出してましたが、ムードの持続という観点ではこれはダントツかなと思いました。環境に馴染ませて何かの作業しながら的な接し方というより、再生しといて聴くともなく茫然自失するみたいな時間の過ごし方にめちゃくちゃフィットします。濃厚なムードを持った音楽である一方で、(非常に些細な変化しか起こらない構成のためか)傾聴してなんぼみたいな重みはなく、ありそうでなかなかない類の価値を感じます。何度聴いてもその価値が何によって生まれているのか掴めず、またそれは彼の他作品には見当たらないもののようにも感じるので、マジックが起きてる特別な作品といっていいかも。

2. Roméo Poirier『Hotel Nota』

フォトグラファーとしても活動するフランス人作家Roméo Poirierの作品。分類は難しいところですがモジュラーシンセの即時的な生成/変化をリラクシンなかたちで取り込んだ電子音楽という側面が最も強いかなという作風。ループするサウンドや構造もありつつ、それを逃れるような緩いフレームで漂うサウンドがとてもいい塩梅にオーガニックさやアンビエント的な聴き心地を生んでいる印象です。温泉地帯でどこからともなく起こり続ける煮沸音のような、意識を害さない機微や雑味を持った音の持続が気持ちよく、そのままの表現になりますが本当にいい湯加減の一作です。(意識や環境などいろんな意味で)どれだけ雑な聴き方/接し方をしてもあまり作品の価値が損なわれず伝わってきてしまうような浸透性があり、故にどんな状態/環境でも気軽に再生でき、終わった時には豊かな聴取体験ができたような感覚(錯覚?)がほんのり残ります。

1. TOMOKO HOJO + RAHEL KRAFT『Shinonome』

ロンドン芸術大学のサウンド・アーツ修士コースの同級生として出会い、2016年より「音、場所、そこに発生する親密さ(関係性)」をテーマにしたいくつかの共同プロジェクトを手掛けてきた北條知子とRahel Kraftによる作品。夜明けの時間帯という共通項を持ちながらも異なる様々な場所の響きが交錯することで、どの音にも不思議な匿名性が宿っており、跡を残さず意識を素通りしてくれるような、しかしある瞬間には(過去の記憶と結びついたノスタルジー的なものとは一線を画した)親密さが生じ得るような、独特な距離感や重みに魅了されました。

以上になります。最後までご覧いただきありがとうございます。

よければサポートお願いいたします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?