「おれ」のしかばねを越えてゆけ 「わたし」と「ぼく」と「SAI」の現在地

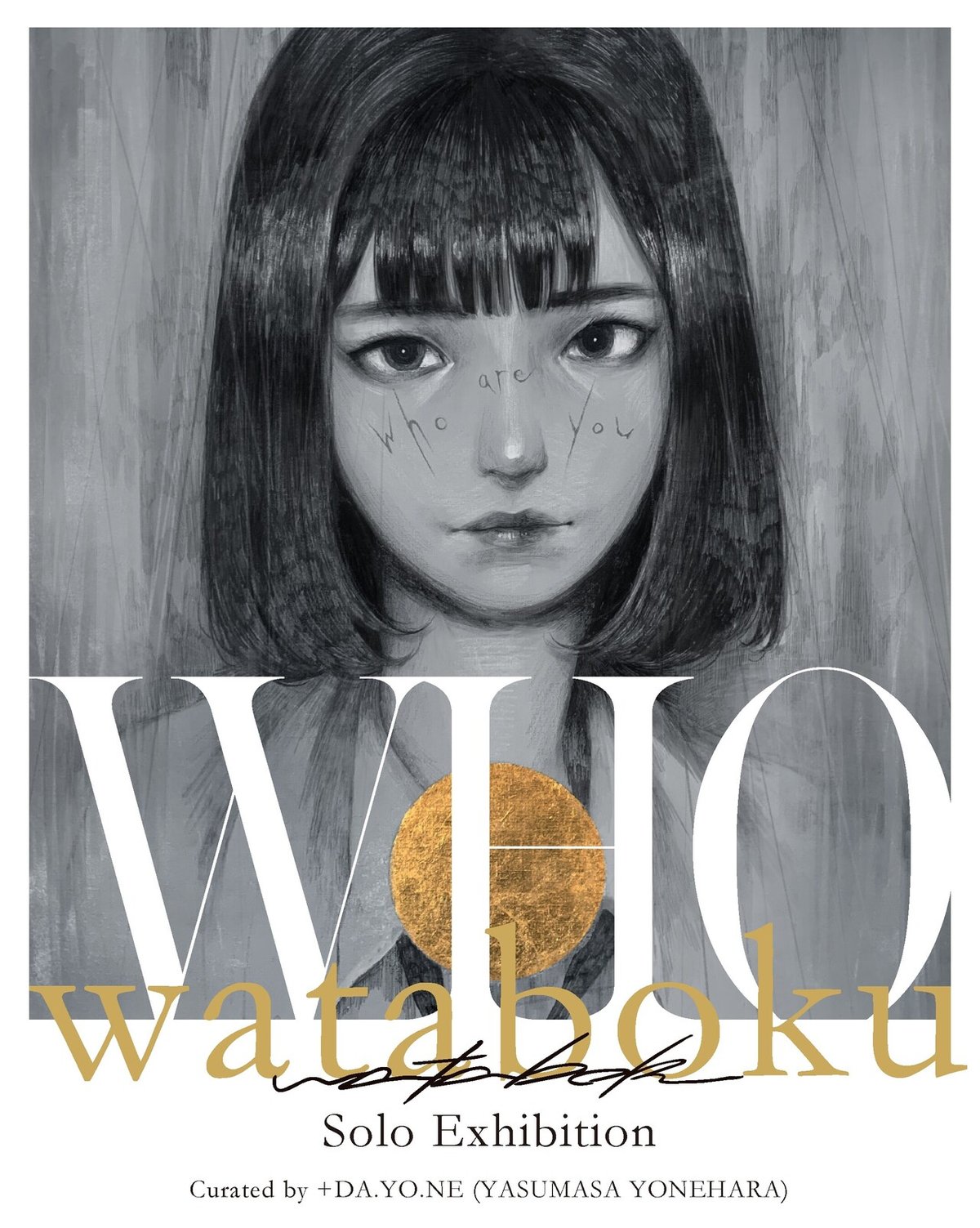

wataboku Solo Exhibition "WHO"

会期:12月2日-5日

会場:SORTone

Instagramのフォロワーは20.4万人。新作を発表すればたちまち数万のいいねが付く人気イラストレーター・アーティストwataboku(ワタボク)。本や音楽作品のアートワークなども手がけるwatabokuの作品は、日本だけでなく世界中にフォロワーがいる。

そんなwatabokuが都内ではおよそ5年ぶりとなる個展「WHO」を、米原康正の+DA.YO.NE.キュレーションのもと開催した。そこには一貫して描き続けてきたwatabokuのキャラクター「SAI」の最新の姿が描かれていた。会場中に掲げられた「SAI」の視線に来場者は射抜かれ、魅了された。

デジタルアーティストとしてキャリアを積み上げてきたwatabokuが、初めて全てアナログで描いたという作品も披露され、個展は大盛況。なぜ今、アナログなのか。NFTアートが盛り上がり、デジタルアーティストが脚光を浴びる2021年。watabokuが抱くデジタルアーティストとしての矜持とは。後日、watabokuに話を聞き、この5年間のこと、キャリアのルーツについて、そしてこれからのことを聞いてみた。ミステリアスな「SAI」の正体とともに最新のwatabokuにフォーカスする。

会社員のときは「わたし」、バンドの時は「おれ」、絵を描いているときは「ぼく」

ー絵を描き始めたきっかけを教えてください。

wataboku(以下:wb):姉が美術系の大学受験をするので画塾に通い始めたのがきっかけで興味を抱きました。高校2年生の17歳くらいですね。美術部に入部してデッサンの勉強を始めました。

ーwatabokuさん自身、大学も美術系だったんですか?

wb:佐賀出身なんですけど、福岡の総合大学の中の美術学科に進学しました。大学ではしばらくプロダクトデザインの勉強をしていました。その中でも絵を描いている人がたまたま多かった。触発されてオリジナルの絵を描いていました。

ーwatabokuさんはバンドもやっていたと2021年12月に行われた個展「WHO」の時におっしゃっていましたね。

wb:絵と並行してパンクバンドをやっていました。自分が出演するフライヤーデザインなども作ったり。バンドは大学卒業してからも2年くらいは続けていました。ツアー回ったり、音源作ったりということはある程度できていたので、今後は自分じゃなくてミュージシャンを、自分の得意なデザインとか絵で、裏方で支えるようなことをやりたいなと考えていました。

ー上京するきっかけはなんだったんでしょうか?

wb:大学を卒業した頃に父親が亡くなってしまうんです。父親はもともと漫画家だったんですけど、姉も東京の大学に進学したし、九州に残っていたのは自分だけで、それを機に、東京へ行きたかったのを思い出したんですよね。大学を卒業してから2年間は、バンドをやりながら福岡の食品会社のデザイン部門で働いていました。DMのデザインだったり、パッケージをデザインしたりしていて、26歳のときに上京しました。

ー東京に来てからはどんな活動をしていたんでしょうか?

wb:デザイン会社に就職して、エンタメ系の裏方をやっていました。最初の1年目とかは忙しくて絵を描くのを忘れるくらいでした。ただ、プロの仕事を間近で見させてもらっていたので、目が肥えてくるというか、刺激にもなりました。その上であるとき、思い出したように自分が昔描いたデータを整理していて、あらためて見直したらむちゃくちゃ下手すぎる。今だったらもっといい絵が描けると思ったんです。

ー上京した1年後くらいからwatabokuとしての活動を本格化させるわけですね。watabokuという名前はどうやって付けたんですか?

wb:それまでは「わたしぼくおれ」という名前で活動していたんです。会社員をやりながら、バンドもやって、絵を描いていて、一人称を使い分けるクセがあったんですけど会社員のときは「わたし」、バンドの時は「おれ」、絵を描いているときは「ぼく」。というように一人称をひとつにした名前でした。

東京に行ってからはバンドを辞めてやることを絞ったので「おれ」がいなくなって、残ったのが「わたし」と「ぼく」。2つを合わせて「wataboku」という名前で海外のアート系のSNSに作品を投稿し始めるようになりました。

ーそこからwatabokuとして認知されるようになっていったと。海外のアート系のSNSというのはどういうものですか?

wb:DeviantArt(デヴィアントアート)ですね。今はどうかわからないですけど当時は世界最大規模のアートオンラインコミュニティでした。僕みたいにデジタルで絵を描く人もいれば、写真や造形の人もいたり、幅広いジャンルのアートを網羅していますね。

ーDeviantArtを選んだ理由はなぜですか?

wb:日本だと当時mixiが流行っていた頃で、僕が描いている絵にハマる場がなかったんですね。イラスト投稿のプラットフォームはあったんですけど、プラットフォームごとに作風や色みたいなものが確立されているような向きがありました。色々見た結果、DeviantArtを選びました。pixivもありましたがアニメの二次創作の絵が多く、僕はそういったものを描かなかったので。

ーかつて漫画家だったお父様が亡くなられたこともキャリアを本格化させる大きな出来事だったと思うのですが、watabokuさんの絵には漫画的な部分もあると感じています。漫画の影響というものはありますか?インスピレーションを受ける作品はありますか?

wb:あると思います。親父はつげ義春さんが連載していた雑誌『ガロ』にも載ったことがあるみたいですが、母と一緒になってからは家業を継いでいるので父の漫画家の姿を厳密には知らないんです。僕は押見修造先生「惡の華」とか古谷実先生の「稲中(行け!稲中卓球部)」じゃない「ヒミズ」とか「ヒメアノ〜ル」とかダークな作品が好きです。同じペンを持つ職業とはいえ、漫画は描けないので、憧れみたいなものはありましたね。作品を読むことで絵にも影響はあったと思います。

「SAI」誕生と画家・田代敏朗の影響、その初期衝動

ーwatabokuさんを象徴するモチーフである、「SAI」についてもお聞きしたいのですが、どういった出自で「SAI」は生まれたんでしょうか?

wb:実は、地元にいる小学校からの同級生、いわゆる、幼なじみがモデルなんです。とはいえ、外見的な特徴は踏襲していません。切れ長の眼や髪の長さなんかは同じような雰囲気ですが。

ーなぜその人をモデルにしたのですか?特別な感情を抱いていたのでしょうか?

wb:恋愛的な感情というよりも、人間的に好きだったんですね。面白かったし魅力的な人でした。仲も良くて高校まで一緒だったんですけど、授業を受けていてパッと廊下を見たら、裸足でスタスタ歩いている彼女を見たのが印象的で、覚えています。「なんだコイツ」って(笑)。のちに一緒に地元で、福岡でやっていたバンドと別のバンドを一緒に組んだりもして仲が良かったですね。未だに交流があります。

ー本人は「SAI」のモデルになっていることを知っているんですか?

wb:特に言わなかったんですよ。そしたら何気なく話しているときに「あの絵、わたしだよね?」って言われて。びっくりしすぎて「違うよ。何言ってんの?」って(笑)。勘が鋭いんですよ。

ー「SAI」を描くきっかけはなんだったんですか?

wb:最初から「SAI」を描いていたわけではなく、人の真似から自分の作品を作っていました。地元のバーでバイトしていたときに、同じ地元出身で活躍されている、画家の田代敏朗さんの絵が飾られていたんです。それを観て「めっちゃカッコいいなあ。こんな絵が描ける人になりたい」と思いました。だから当時は、田代さんっぽい絵を描いていました。

ー田代さんの作品は僕も好きです。画風が当初だいぶ違ったのではないでしょうか?

wb:そうですね。今はポップな画風ですが当時はすごくダークな雰囲気で、人物を描いていましたね。僕の初期衝動は田代さんです。ただ、自分には田代さんのような物の見方は自分には出来ないし、生まれや育ち方も違うわけです。同じことは結局できないんですよね。

ーwatabokuさんはデジタルツールを使い始めるようになったきっかけはありますか?

wb:大学でデザインの勉強している時、クルマのエクステリアデザインについての授業で、フォトショップを使って色を塗っていたんです。その技術は自分の絵にも活かせるんじゃないかと思って、初めてデジタルを導入するようになりました。それが2009年くらい。当時は着彩だけPCを使っていましたが、そもそも全部デジタルで描けないかと試し始めました。

ーデジタルのツールを使い始めて表現や作品にどんな変化がありましたか?

wb:とにかくデジタルで絵を描くということしか頭になかったから、表現や絵柄を模索しましたね。デジタルを使っていて影響を受けていたのはDeviantArtに登録したくらいに知ったwakkawa(ワッカワ)さんというアメリカのデジタルアーティストで、今はJace Wallace(ジェイス・ウォーレス)という名前で活動しているアーティストです。その方の絵が結構ファッショナブルで、白人の女性の絵を主に描いていたんですけど、その人の描き方をお手本に真似し始めたんですね。そしたらだんだん自分の描いていた「SAI」と離れて行ってしまったんです。西洋の白人女性っぽい雰囲気になっていってしまって。

ーそこから再び「SAI」に立ち戻って今の絵柄をどのようにして確立したのでしょうか?

wb:上京して一年経って過去の絵をリメイクし始めたとき、「クモ」という作品があるんですが、頬杖をついている女性の後ろに雲があって、蜘蛛がいる。ただのダジャレなんですけど、それが描けた時たまたま、アジア人女性っぽい雰囲気の顔が描けた。白シャツでアジア人女性で髪はボブくらい、「なんかコレ昔描いてたな」って思って。「SAI」だ。と。

ー思い出したんですね。

wb:そうです。この描き方こそ、自分の絵なんだとあらためて感じました。自分はアジア人だし、絵を描く時はディテールが重要になってくる。描く対象も絞った方がより自分に近い感覚で自分の絵が描けることに気付かされました。そこから「SAI」をほぼ固定にして今に至ります。音楽をやっていたので、描く対象もミュージシャンとか自分の周りにいる人が多かった。いろいろ試してみたけど、自分のスタイルに寄ってしまう。今考えるとそこに気づくための作業だったかもしれないです。

ー落語とか、歌舞伎のような古典芸能も型を反復するところを基礎としてスタイルを確立していくそうですし、絵だと模写して画力の訓練を上げたり、文章でも「好きな文体を真似してみるといい」と最初言われることが多かったです。

wb:そういう訓練と確認作業を経て、だんだん自分のスタイルにシェイプされていくんですよね。

初個展から「WHO」に至るまで 5年間の経験を凝縮した4日間

ー「SAI」がwatabokuさんの元に戻ってきて、5年前の2016年には当時の表参道ROCKETで個展を行いました。「SAI」誕生から個展に至るまではどれくらいの期間があったのでしょうか?

wb:その個展に至るまで3年間くらいですね。DeviantArt上で活動して、ファンベースを作っていきました。色々コメントを書き込んでくれるようになりまして、TumblrやらpixivやらTwitterもやれとかね。管理できないから無視してたんです(笑)。でも意を決して、始めてみたらそれぞれのアカウントでフォロワーが増えていきました。投稿する内容は一緒でも使っている層が違うので色々な層にリーチしていって、ポニーキャニオンが運営する音楽レーベル、エグジットチューンズから声をかけてくれました。それが2015年頃。本の出版と個展に向けて動き出しました。

ーエグジットチューンズとチームアップしてから、活動に変化はありましたか?

wb:海外での知名度だけではなく、日本国内の知名度を上げていこうという方針でしたね。有名な女優さん、モデルさんに声をかけるのではなく、ネットで見かけた人や、これからの頑張って行こうというアップカミングな人をリサーチして、DMして描いていきました。描かせていただく代わりに互いに情報発信をしましょう、という作戦です。1年半くらいかけて10数人、描かせていただいたのですが、それまで海外の人だけでしたが、おかげで日本人のコメントも増えていきました。そして、作品集の出版と同時に表参道ROCKETでの個展に至ります。

ー実際に個展を行ってみていかがでしたか?

wb:ネット上だけで活動していて、いただくコメントも画面を通じて見ているわけです。その向こうには人がいるのを、分かってはいながら、忘れていたかもしれないなと思いました。個展を開催したら、お客さんもたくさん来てくれて、本を買ってくれたりサインしたり交流することができた。画面の中で平面的なイメージだったものが立体になっていくような感覚でしたね。ネットだけだと、得られなかった実感のようなものがしっかりと芽生えた個展でした。

ー表参道ROCKETで個展をやるにあたって、準備していたことはありますか?

wb:個展に関する経験は皆無だったので、絵の値段や販売方法から会場選びまで、担当や人に相談して聞いたり、つながりで作っていきましたね。最初の個展の成功体験によって展示ってこんなに楽しいんだと思うことが出来たので、感謝しています。

ーそこから5年経って、2021年12月、米さん(米原康正)の+DA.YO.NE.キュレーションのもとで原宿SORToneでの個展「WHO」を行いましたが、この5年間についてはいかがでしたか?

wb:個展をやって人に作品を観てもらって感想を直接もらえるというのはこんなに楽しいんだという実感を得て、大阪や福岡でも個展をやらせていただきました。福岡で個展をやったときにたまたま六本木CLEAR GALLERYを運営する「CLEAR EDITION Inc.」の方が立ち寄ってくれたんです。中牟田さんという方なんですけど、僕の作品を観て後日連絡下さって、一緒に台湾、シンガポール、タイのバンコク、ジャカルタなどで展示をやりました。

ーアジア圏の国を回ったのにはどんな意図があったんでしょうか?

wb:僕のフォロワーはもともと海外の人が多くて、DeviantArtをやっている時はアメリカのフォロワーが多かったんですけど、Instagramとタンブラーはアジア圏のフォロワーが多かったんです。特に、台湾の方は熱心でした。繁体字のコメントをいただくことが非常に多かったので感謝の気持ちを伝えたかったというのが大きかったです。そのほかの国に行ってもお客さんにいっぱい来ていただいて、どんどんネットとリアルが強く結びついている実感が強くなっていきましたね。

ー5年の間に、いろいろな場所で個展を行い、大きく変化したことはありますか?

wb:いちばんの変化は、お仕事の依頼が多くなり、仕事の制作と並行して個展の制作を行えるようになったことですね。仕事の依頼でいただくものって自分の中にはないアイデアや描き方のものがあったりするので、それが自分の作品にも活きてくるという、非常にいいサイクルが生まれていました。その5年間を凝縮した部分を今回の「WHO」ではお見せすることができたのではないかと思っています。

初めてアナログで描いたわけ 「アンチデジタル、アンチNFTではない」

ー米さんと今回、5年ぶりの個展を行った経緯を教えてください。

wb:個展をやりませんか?というお話をいただいたのはちょうど一年前くらい。本当は去年の夏にはやりたかったんですけど、コロナ禍の真っ只中でタイミングは、見送らざるを得ない状況でした。今後の展示をどう展開していくか自分で考えるときに、米さんからご連絡いただいたので、その時点で前向きに考えていましたね。

ー米さんがwatabokuさんに声をかけたのはどんな経緯があったんでしょうか?

米原康正(以下:米):ちょうどその頃はデジタルで制作している人で、外に出しても(出力)しても面白いなと思う人と展示をやりたかったんだよね。それがつみさん(古塔つみ)や米山さん(米山舞)だったりするんだけど。NFTが盛り上がって、デジタル作品を外に出す必要はないのかなとも思ったんだけど、watabokuの作品はプリントアウトするだけじゃなくて、そこに+α手を加えたら面白いんじゃないかと考えたんだよ。

ー手を加えることでNFTとの差別化を図ろうということでしょうか?

米:まずは、watabokuの作品自体が面白いというところにあるし、キャンバスに描いてもこの人絶対上手なはず。という信頼が第一。そしてそれを中国の人たちに買ってもらうことを考えたら、やっぱりオンリーワンのものがいいということだね。NFTもやっぱり唯一無二のものというところに価値があるわけだから。デジタルでしか描けない人はいるからね。でもwatabokuは描けそうだったから、「やってみたら?」って。アナログで今の作風の作品は描いたことなかったんだよね?

wb:なかったですね。アジアを巡回していたときも、福岡で個展をやらせてもらったキュレーターさんにも「いつかアナログで描いてみたら?」とは言われていたんですけど。「今だ」って思えないと出来ないというか、自分の中でのタイミングは考えていました。

ーそして今回「WHO」で満を持してアナログの大きな作品を発表したんですね。

wb:世の中の状況的にも閉塞感があったし、一方でNFTも盛り上がっていて、このタイミングならアナログ作品を描いても面白いんじゃないかと思えました。

ー実際に描いてみていかがでしたか?

wb:基本的に普段は作品を描いていても部屋は汚れないですし、だけどアナログで作品を作るとなると大きなスペースが必要だし、画材も用意して、全てが新鮮な体験でしたね。当たり前ですけど黒の色を出すときは黒いペンを持たなきゃいけないのか。とかね(笑)。今日も作業部屋の片付けしてたら、グレーのペンキが飛んでて、パリッパリに乾いているのを発見したばかりです。

米:どう汚れるかすら、わからないもんね(笑)。

ー具体的に制作プロセスにはどのような違いがあるのでしょうか?

wb:もともと、構図とかはデジタルで下絵を作ってから転写しているんですね。今回のキャンバスの3作品に関しては全てアナログで描きました。そのほかの作品はジークレー(インクジェット)でプリントした上から加筆しています。作品によってデジタルとアナログの比率で変えたり、ブレンドすることによって仕上がりの見た目も変化します。ジークレーで印刷したものも綺麗なんですけど、一手間加えることによって見え方が全然違うんです。

ーそれで、「WHO」の展示作品はそれぞれ質感や雰囲気に若干の差異が生まれていたんですね。先ほどアナログで描く動機としてNFTについておっしゃっていましたが、デジタルアーティストとしてキャリアを積んできたwatabokuさんはNFTをどう捉えていて、NFTバブルのような状況をどう思っていますか?

wb:アナログで描く動機の一つではありますが、誤解がないようにお伝えしておくとアンチデジタル、アンチNFTを提唱したいわけではありません。NFTによってデジタルアートに価値が付くことは歓迎すべきことだと思っています。デジタルで作品制作される方にとって収入を得られる選択肢が増えたことは素晴らしい。人によってお金を得られるスタイルが多様になることは良いことだと思っています。僕がやりたかったのはデジタルを否定することなく、いかにアナログを取り入れるか。デジタルとアナログを混ぜて展示をするというのが根底のテーマとしてありました。展示に来てくれた方々にもそれが伝わったという手応えも感じています。

米:今の中高生は最初からデジタルでキャリアを始める人がほとんどだから。NFTアートはデジタルアートの可能性と、これからのデジタルアーティストの可能性をグッと広げたよね。こないだ僕もCOIN PARKING DELIVERYの「シライ展」に参加したけど、COIN PARKING DELIVERYはスマホで描いてるし。デジタルアートの間口は広がった。

ーデジタルアートネイティブな世代ですね。

米:僕らはデータの外に出さないと作品にならないっていう固定観念があるけど、出し方さえ知らないという人もいる。そんなこと気にしてないんだよ、もう。いざ外に出そうとしたときにデータが小さすぎて印刷に耐えられないなんてこともあるから(笑)。印刷の知識なんかなくてもセンスのイイコたちがいっぱいいるんだよね。その中でNFTアートというひとつの選択肢があるのはすごくいい状況だと思う。

wb:いろいろな形があっていいと僕も思います。

「WHO」を終えて 個展から得たもの 家族の存在

ー個展「WHO」を終えて、今後やりたいことや展望などはありますか?

wb:今回の展示は、米原さんとのチームアップもそうですし、手法も含めて初めてづくしでした。

終えてみてあらためて思ったのは、初めてのことは楽しいな。と。アナログで描くこともいろいろな人から薦められていたけど遠ざけていた部分もあります。だけどひとつ殻を破ることによって、次にできることも広がっていく。今は「SAI」を描いてますが実際のモデルさんと一緒に作品を作っていくこともやってみたいと思っていますし、アナログとデジタルの割合をもっと変化させれば、違う見せ方もできるだろうなとか、新しいアイデアはどんどん生まれてきていますね。展示も面白かったのでもっとやりたいなと思いました。

米:どんなタイプの人が自分のこと好きなのかというのがよく分かっていいよね。

wb:今回、表参道ROCKET以来、都内では5年ぶりの展示でしたが当時は10代の人も多く足を運んでくれたんですが、その人たちが5年経ってまた見に来てくれて嬉しかったですね。以前は高校生だったけど、今は大学生になっていて、僕の絵も同様に、一緒に育っていってその変化を楽しんでもらえたかなと思います。

ー新しいアイデアについて可能な範囲で教えてください。

wb:今回、アナログで描いてみたことでアナログとデジタルの比率を変えることでいろいろな表現ができるということがわかりました。例えば、スミ部分を抜いて出力し、抜いた部分に直筆で着彩したりとか、また違った質感、見せ方ができるんじゃないかと思っています。

ー次回の展示についての構想は?

wb:現時点ではまだ決定していないのでなんとも言えないのですが、地方のギャラリーの方から声をかけてもらっているので、東京以外で何箇所か個展を出来たらいいなと思っています。

米:中国でもやれるといいよね。またお願いさせてもらうと思うので。

wb:前回、中国でやらせてもらったのが2015年くらいですもんね。仕事が超早かった印象があります。何を置くか、という話を会期の3週間前とかにして。「パイプ置いて吊るすか」とかそんな話してるんですけど、そこからが早くて。当日、会場に行ったらバチっと会場が完成していて作品も完璧に展示されていた。そのスピード感が中国らしいというか、パワーを感じました。

米:大変な部分もあるけど、決めてからが早いんだよね。

wb:規模も大きいですからね。

ーwatabokuさんはご家族もいて、奥様がマネジメントをされていますが、家族の存在はアーティスト業にどんな影響をもたらしていますか?

wb:作品に直接影響しているわけではありませんが、無意識のうちに影響を受けていることはかなりあると思います。2021年の夏くらいから、妻に協力してもらっていて、今回の個展を通じて向いているなと思いました。

ー米さんもそうですけど、息が合っているというか、いいチームだなと正直思いました。

wb:僕がお仕事のメールは必要最低限のことしか返信しないんですけど、その点、妻は丁寧に返してくれたりとかね。細かなところをフォローしてくれるから率直にいいコンビかもしれないと感じましたね。

watabokuのインタビューを行ったのは個展「WHO」を行った直後の2021年末。2022年となり一ヶ月、watabokuは「WHO」で得たものをさっそく作品に落とし込んだ新作をSNSで発表している。その反響は大きく、今後の作品も期待せずにはいられない。

自分の絵を探し求めたwatabokuは、前へ進むため「おれ」と決別した。決してそれはネガティヴな選択ではない。その轍を振り返った時、過去に「SAI」のヒントを見つけたのだ。歩んできた道のりは無駄などではなく、「わたし」と「ぼく」の中で、「おれ」はwatabokuをかたちづくる重要な要素として、「SAI」とともに今なお生き続け、進化を続けている。その進化のスピードは凄まじく、使い古された表現かもしれないが、目が離せない。いや、watabokuが描く「SAI」の力強い視線に自然と人は惹きつけられるのかもしれない。

Text :Tomohisa Mochizuki

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?