敗者の武器は外道の読書〜高橋弘樹「敗者の読書術」

本日は、「ジョージ・ポットマンの平成史」、「TVチャンピオン」といった、TV東京のヒット番組のディレクターである、高橋弘樹さんの著書、「敗者の読書術」を紹介します。

民放キー局に比べ、圧倒的に資金の乏しいTV東京で、番組を作り続けてきた高橋さんが、お金やリソースが圧倒的に足りない弱者が、強者と渡り合うための武器としての読書術を綴った一冊です。

今回は本書の中から、

の3つのポイントについて、私なりの解釈も含めて、紹介していきます。

【1:敗者の読書術とは?】

本書を紐解く上で、まず押さえておかなければならないのは、「大前提として、弱者は強者と戦ってはいけない」ということです。街中で腕っぷしの強そうな強者に絡まれたなら、路地裏から行方をくらませるのが最適ですし、まして、本当の戦争状態で、相手が核兵器を持っているのに、こちらは竹槍だけという状況ならば、明らかに戦わない選択を取ることが適切です。

弱者の生存戦略は、勝つことではなく、「負けないこと」なのです。負けないための戦略は、勝つための戦略とは根本的に異なってきますが、読書についても例外ではありません。読書には、

の3つの種類があります。まず3つ目の読書は、純粋に娯楽として楽しむものですので、ひとまず置いておきます。

1つ目の「即物的な武器を求めるための読書」とは、たとえば法務部に務める人が読む法律書や、経理部に務める人が読む経理関係の専門書などを指します。これらは、その道のプロが必要な知識を得るためのに読むものであり、強者の社会での一般常識が書かれたものであるか、あるいは強者がさらに強くなるために読む本です。

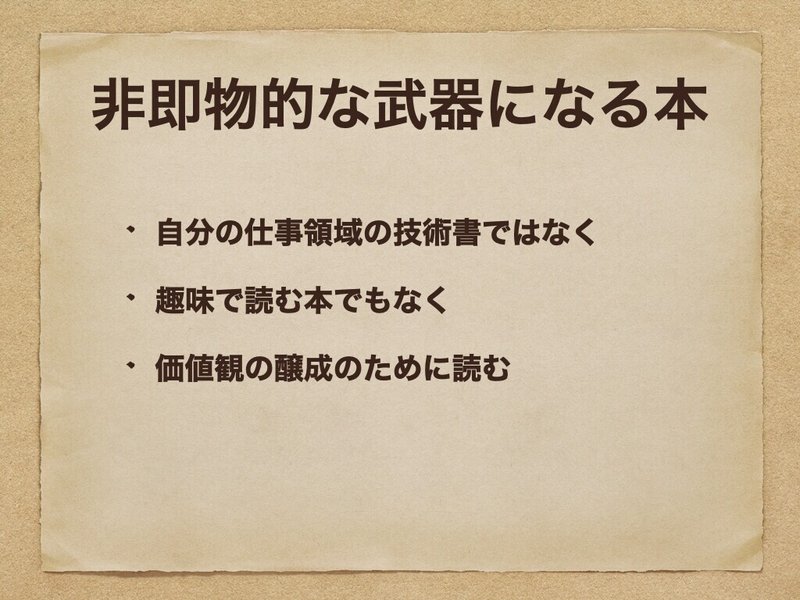

本書で語られるのは、2つ目の、「非即物的な武器を求めるための読書」なのですが、留意すべき点がひとつあります。

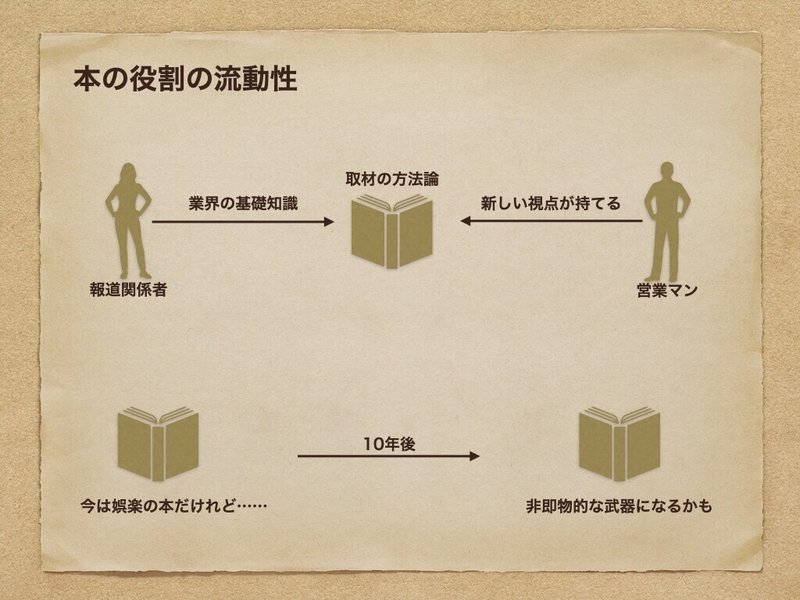

それは、人によって。あるいは時と場合によっては同じ人でも、同じ本が1つ目に挙げられた「即物的な武器を求める本」になったり、2つ目の「非即物的な武器を求める本」になったり、あるいは「娯楽を目的とした本」でも、2つ目の「非即物的な武器を求めるための本」になることもあるということです。

たとえば、ドキュメンタリーを取材する方法論が書かれた本は、報道関係者にとっては自分の仕事領域の知識を得るための技術書ですが、別の業界の営業職の人にとっては、一般的な営業マニュアルには書かれていない言葉のやり取りのヒントが含まれていて、ほかの営業マンと差別化を図る武器になるかもしれません。

この流動性を踏まえた上で、あなたにとっての「非即物的な武器になる本」とは、次のようなものです

こういった書籍こそが、敗者が圧倒的な不利を覆す武器となる本なのです。

それでは、そういった本に、どうすれば出会うことができるのでしょうか?

【2】自分の武器になる本を見つけるには?

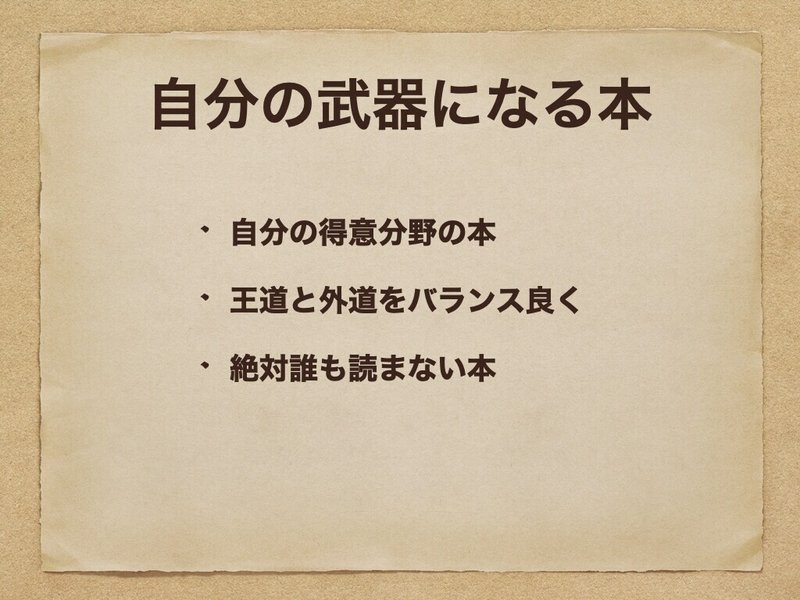

自分にとっての武器となる本を見つけるにあたっては、

の3つが焦点となってきます。

1つ目の「得意分野の本を読む」について、著者の高橋さんは、「社内や業界では、誰にも負けないと自負できるくらいの自分の得意分野を持っている」ことを前提としていますが、そこまで秀でていると胸を張って言えるものがない、という方もいらっしゃるかと思います。ここは、自分の中で一番得意なもの、好きなものと言い換えて考えても良いかと思います。その上で、「得意分野の本については、必ずチェックし、気になるものは購入し、時には専門の書店に通ったりして、そのジャンルの王道からマニアックなものまで読んでみることが勧められています。

有名な作家の作品や、歴史上の著名な人物が描かれた作品は、すでにドラマや情報番組、現在であれば、You Tubeなどでも何度も取り上げられ、一般の人にとっても真新しい情報は出尽くした状態になってしまっています。たとえば歴史上のメジャーな人物である、織田信長や豊臣秀吉について、これから真新しい情報を得ることは、とても困難だと思います。しかし、これがたとえば今川義元の息子、今川氏真(いまがわうじざね)についての情報となると、よく知られているような情報はグッと少なくなってきますし、深堀りすればまだまだ知られていないエピソードが出てきそうな気がします。

そういったマイナーな題材を取り扱う、王道から少し離れた本には、まだ知る人の少ない、面白い情報があったりします。

しかし、何が王道で何がメジャーかを知らなければ、何が外道で何がマイナーなのかもわかりません。まずは、Amazonのレビュー数が多かったり、書店で平積みされているような、沢山の人に読まれている王道の書籍を読み、世間で一般的に支持されるものを知るところから始めましょう。その王道の書籍を足がかりとすることで、自ずと見えてくる外道の書籍。マイナーな題材の本を読んでいくことで、この外道な読書が自分だけの武器になっていくのです。

これが、「ゼッタイ誰も読まない本を読む」ことに繋がっていきます。

本書の著者である高橋さんは、「歴史が得意」という強みを持っていました。しかし、他局と同じように、歴史上の有名な人物や事件を取り扱っても、フジテレビや日本テレビのような、なみいる強豪には、絶対に敵いません。

そこで高橋さんは、歴史は歴史でも、「他局はゼッタイに取り扱わない物事の歴史」を、番組の題材にしたのです。

ドキュメンタリーとフィクションの中間のようなその番組の制作の中で、高橋さんは、これぞまさしく「敗者の読書術」と言える一冊の本と、その事例に出会うのです。

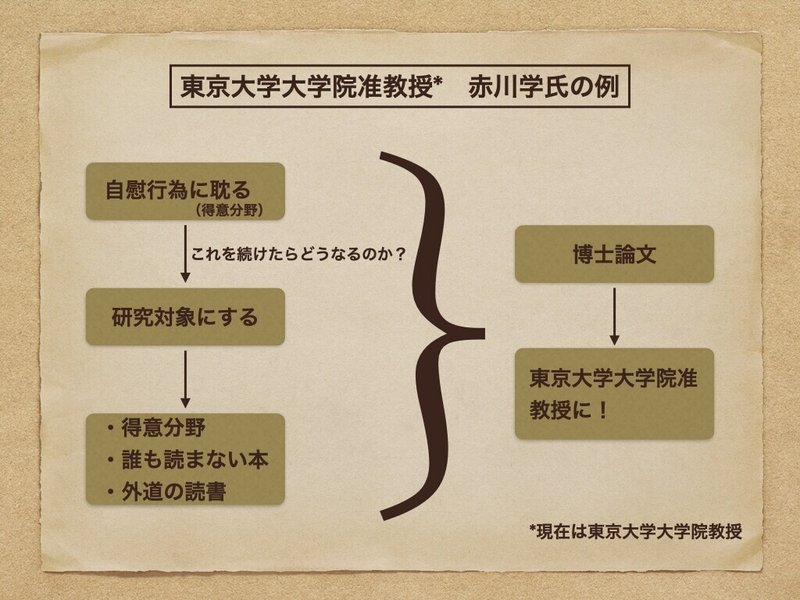

「セクシュアリティの歴史社会学」と題されたその本の著者、赤川学氏は、自慰行為の研究で東京大学大学院准教授にまで上り詰めた人です。

400ページを超える学術書に綴られるのは、1870年代から1970年代までの近代社会における、性に関する言説の形成と変容について。特に自慰行為についての分析です。

赤川氏が自慰行為を博士論文として研究しようとしたきっかけは、彼自身が自慰行為にふけっていた20代の頃に、「これをし続けていったら、どうなるのか?」と、ふと気になり調べ始めた事だったそうです。

赤川氏は、バブル世代でありながら、その恩恵を受けることなく、バブルでおいしい思いをしている人たちに対する怨念のようなものが正直あったと、高橋さんのインタビューで明かしています。

神田の古書店に通い詰めては、なけなしのお金をはたいて自慰行為に関する書籍を買いあさり、ついに赤川氏は、自慰行為研究の金字塔ともいうべき博士論文、「セクシュアリティの歴史社会学」を執筆し、天下の東京大学大学院准教授にまで上り詰めるのです。

誰にも負けない得意分野の、誰にも顧みられることのないジャンル。世の99%以上の人間が絶対に読むことのない外道の読書。その積み重ねによって赤川氏は、自らの身を立てることに成功したのです。

こうした、「人がゼッタイに読まない本」と出会うにあたって、高橋さんは、古書店の利用を勧めています。

書籍は、古書であれ新刊本であれ、その時々の時代性を帯び、その時代で共有されている価値判断基準に沿って書かれたものが多くなります。

たとえば、タバコのポイ捨て一つとっても、40〜50年前であれば当たり前に行われていた行為ですが、現代では、喫煙そのものが肩身の狭い行為になりつつあります。しかし、昭和時代の書籍であれば、どうでしょうか?

ジェンダーやマイノリティについてのセンシティブな話題などであれば、その違いは更に大きなものとなるでしょう。全く違う時代性を帯びた本によって、現代とは全く違う視点から、現代を生きる自分の価値観と照らし合わせることで、自分の価値観を相対化することができ、様々な「目からウロコ」を経験することができるのです。

新刊本の場合、平積みになるような本は、いわゆる「売れ筋」の本ばかりですし、売れ筋の本でなかったとしても、「現代」という時代の価値判断基準を前提に書かれたものになります。

そもそもの前提条件が違う。現代とは全く違う価値観で書かれた書籍との、突拍子もない出会いがあるのが古書店なのです。

では、それらの本をただ読むだけではなく、武器として利用できるようにするには、どのように読んでいったらよいのでしょうか? 最後に、本の読み方についてです。

【3】本をどのように読むか

本書で言う「読書」の定義を、もう一度確認しておきます。敗者の読書術における「読書」とは、「非即物的な武器を求めるため」に、「自分の得意分野」であり、しかし「自分の職業とは直接関係のない本」を読むことです。

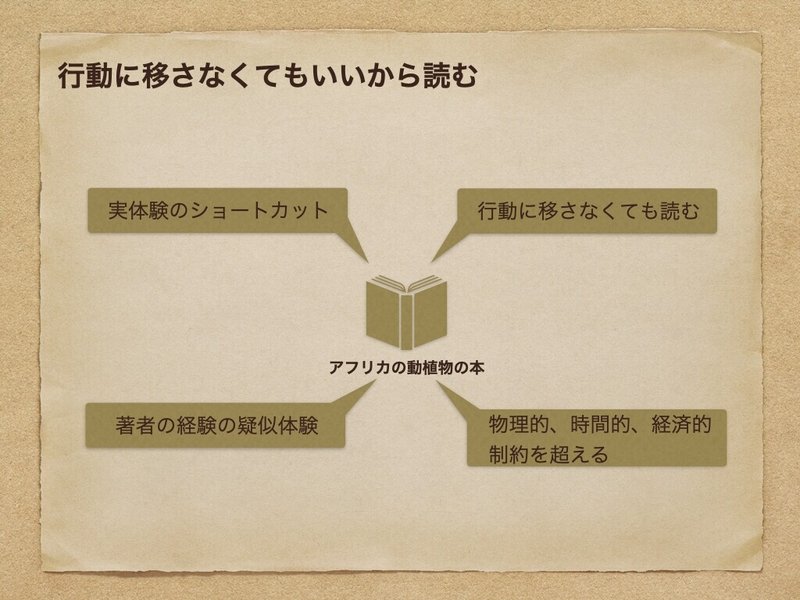

本というものの素晴らしい点に、著者が膨大な時間を費やして得た様々な経験を疑似体験できることが挙げられます。物理的、時間的、経済的な制約によって経験できない世界のことや、自分が生きていなかった過去の時代のことまで、手軽に体験することができるのが本なのです。本を読むことで、「実体験する」ということをショートカットできるのです。

もちろん、実体験に勝る経験はありません。たとえばあなたが、アフリカの動植物を研究する研究者であったならば、現地アフリカでのフィールドワークは必須のものとなるでしょう。しかし、それを生業としていない人が、その知識を必要とした場合は、どうでしょうか? そういう場合に、アフリカの動植物について書かれた本の存在価値が出てくるのです。もちろん、自分の職業の領域や、本業に関わることであれば、実行が伴わないのは論外です。しかしそれは、「行動に移さない分野の本を読んではいけない」ということとイコールではありません。

「敗者の読書術」においては、この、「行動に移さなくてもいいから読む」という発想が必要です。

もちろんこの読み方には、実際に経験することなくその世界に触れることで、その物事を誤解して覚えてしまうかもしれないという問題も生じてきます。

しかし、「敗者の読書術」の真髄は、本を読む過程で、様々な刺激を受けて考えることや、新たな世界観を発見することにあります。誤解や誤読を恐れ、未知の世界への一歩踏み出すことをやめてしまうよりは、間違えた解釈をしてしまったとしても、全く知らない世界の本を手に取ることのほうが、よほど有益なのことなのです。

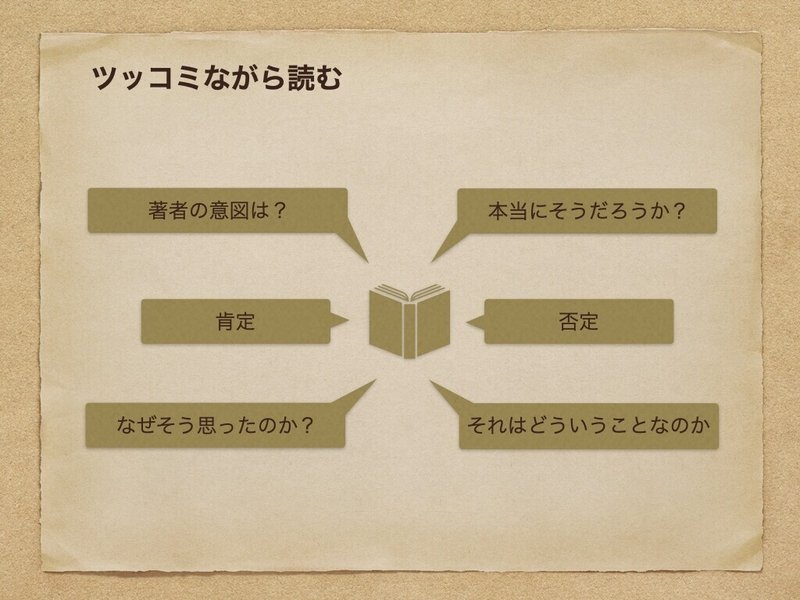

そして、本を読む上で最も大切なこと。それは、「ツッコミながら読む」ということです。

これは、明治大学文学部教授である齋藤孝さんや、私が尊敬する書評YouTuberのアバタローさんも、ご自身の著書の中で同様のことをおっしゃっていますが、著者と一定の距離感を保ち、思考力を働かせて読むには、適宜ツッコミを入れつつ読むのがオススメです。

この際に気をつけておくべき点は、ツッコミを入れるということは、「すべてを批判しながら読む」ということではないということです。

批判しかせずに読むということは、全てを肯定しながら読むのと同じ思考停止の読み方です。

肯定と批判。その両面を意識しながら読むということが大事なのです。

すべてを肯定し、思考停止の状態で読んでも、頭の中にとどまることなく内容が通り過ぎるだけで、本の内容は頭に残らず、自分の価値判断もゼロになってしまいます。

逆に、全てを否定しながら読んでしまえば、そもそもその本の内容は頭に入ってはこず、やはりその本からなにも吸収することができなくなってしまいます。

著者の意図や思考を理解しようという姿勢を基本としつつ、過去の読書経験や自分の経験からツッコミをいれながら読んでみることで、本の印象が強く頭に残るようになります。 そして、読書量が増えれば増えるほど、突っ込みのバリエーションは増えていき、本を通じての著者との対話が深まり、一冊の本から得られるものがどんどん増えていくのです。

ここで言う読書量とは、必ずしも読んだ本の数のことを指しているのではありません。

たくさんの本を読むことや、様々なジャンルの本を広く読むことも大切ですが、自分の琴線に触れる本と出会えたのであれば、その本を何度でも、くり返し読むことも大切です。

なぜその本が自分を惹きつけたのかをじっくりと考えつつ、何度も何度も読み返すのです。

これにより、自分がどういう価値観をもっているのか? 自分が成し遂げたいことは何なのか? といった、自分に対する根源的な問いの解答が見えてくるのです。

私自身も、前回紹介した「比較文化論の試み」を、何度も何度も読み返しました。読み返すたび新しい発見があり、5回目に読み返したあたりで、この本の本質に気づくこと ができたように感じました。これは、一度読んだだけでは決して到達できなかった感覚だと思います。

本日は、高橋弘樹さんの著書、「敗者の読書術」を紹介しました。

実は今回は、企画を作るための読書術や、製品の世界観を作るための読書術といった、具体的な事例について書かれている部分については省略して紹介しました。気になる方は是非、本書を手にとって、一読と言わず、何度でも読み返してみて頂ければと思います。

それではまた、お会いできたときに、気になる一冊を紹介できればと思います。

それではその時まで、ごきげんよう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?