初期キリスト教信仰について⑤

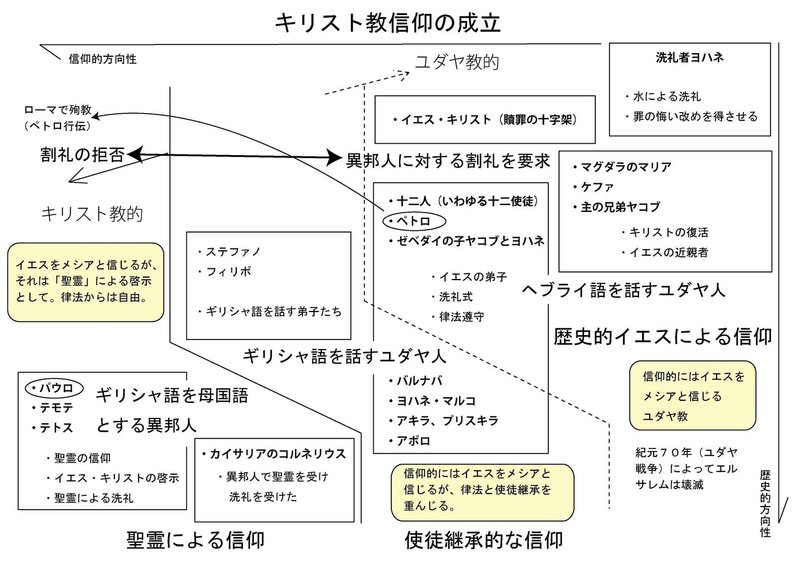

まず、わたしがまとめた洗礼者ヨハネからパウロに至る、信仰の変化についての図を以下にしめします。

この図は、右上を起点として、左に行くほど、今日のキリスト教信仰に近くなり、下に向かって歴史的に新しくなるよう、大雑把に配置してあります(厳密ではありません)。

4つの福音書の大まかな流れ

では、まずキリスト教信仰の起点は何かと言えば、4つの福音書に共通して記述される「洗礼者ヨハネ」です。「キリスト教はイエス・キリストによって始まった」のであれば、「洗礼者ヨハネは要らない」という事になるはずです。しかし、歴史の中でキリスト教の正典には「洗礼者ヨハネ(の活動)」が記されており、加えて、洗礼者ヨハネと「歴史的イエス」(イエス・キリストは「イエスはキリスト〈救い主〉」というキリスト教用語であるため、聖書に登場する歴史的イエスと、パウロが言うイエス・キリストとは別物として話を進めます)の関係性にあります。

福音書の中でもっとも早くに成立したと考えられている「マルコによる福音書(およそ60~70年代)」では、冒頭、洗礼者ヨハネの活動を報告しており、歴史的イエスが洗礼者ヨハネから洗礼を受けたことを報告しています。

洗礼者ヨハネが荒れ野に現れて、罪の赦しを得させるために悔い改めの洗礼を宣べ伝えた。ユダヤの全地方とエルサレムの住民は皆、ヨハネのもとに来て、罪を告白し、ヨルダン川で彼から洗礼を受けた。(マルコによる福音書1:4~5)

そのころ、イエスはガリラヤのナザレから来て、ヨルダン川でヨハネから洗礼を受けられた。(マルコによる福音書1:9)

マルコによる福音書の記述によれば、イエスは、ガリラヤのナザレから来た人物であり、洗礼者ヨハネから「悔い改めの洗礼」を受けたと説明します。そのため「イエスの無原罪/罪を犯さなかった」の信仰と相容れないため、たとえばマタイによる福音書では、「イエスはキリスト者のお手本として、洗礼を受けたのだ」というふうに編集し、ヨハネによる福音書では、そもそも「イエスは洗礼者ヨハネから(遠回しに)洗礼を受けなかった」と記述しました。そして、ルカによる福音書では、イエスの洗礼は「民衆が皆洗礼を受けたので、イエスも洗礼を受けたのだ」と軽く紹介する程度にしています。こうした4福音書の差異については、また別の機会にとりあげます。

いずれにしても、4つの福音書が口をそろえて紹介するのは、イエス・キリストの福音のはじまりが、「洗礼者ヨハネ(の活動)」に始まった、ということです。そして、洗礼者ヨハネの死去と前後して、イエスによる「神の国運動」が、洗礼者ヨハネの運動を継承・発展させるかたちで展開され、イエスによる直接的な弟子(使徒)や、多くの人々がイエスに従ったことが福音書に記されています。

しかし、歴史的イエスの直接的な弟子(使徒)でさえ、イエスのことを理解できず、最終的に、イエスは弟子(使徒)の裏切りによってローマ当局に捕らえられ十字架刑で処刑されるのです。

ところが、福音書ごとに表現が異なりますが、イエスは復活し、弟子たちに現われ、そこから使徒たちを中心にした福音宣教がエルサレムを中心にしてはじまったというわけです。

イエスは何教徒なのか?

あまりにも基本的であり、多くの人が信じて疑わないのは、「イエスはキリスト教徒であった」という考え方です。この考え方に立つと、当然のことながら、使徒たちもキリスト教徒であるし、パウロもキリスト教徒である、という話になります。

では、キリスト教は一体誰がはじめたのでしょうか?

まず、福音書に登場する、歴史的イエスの活動していた時代における、ユダヤ州の人々の宗教(たとえば「ファリサイ派」「サドカイ派」といった人たちを含む)を便宜的に「初期ユダヤ教」というふうに呼ぶことにします。

~参考文献~

『初期ユダヤ教の実像』土岐健治著、新教出版社

『ユダヤ教の福音書』ダニエル・ボヤーリン著、土岐健治訳、教文館

上記の文献を見ていただくとわかりますが、この時代の「ユダヤ教」とは、必ずしも一意に定義できるようなものでなく、福音書に登場する「ファリサイ派」や「サドカイ派」と言った人たちは、互いにエルサレムという共通の権威を有していましたが、信仰において見解を異(たとえば、復活は有る/無い)にする点もあり、多様な信仰のあり方が共存していました。

そのため、「ユダヤ教」というひとつの言葉で、そのすべてを包括することが難しいため、以下の説明において「初期ユダヤ教」とは「歴史的イエスの生きていた時代におけるユダヤ教」と覚えておいていただければと思います(当然、現代のユダヤ教とは信仰的に異なる)。

「三世紀(あるいはもう少し前)までにキリスト教徒は自分たちの信仰する宗教をキリスト教と呼ぶようになっていたが、ユダヤ人が自分たちの宗教に自分たち自身の言葉の一つで[ユダヤ教という]名前を付けたのは近代、おそらく一八ないし一九世紀のことである。それまではユダヤ人の宗教を意味するユダヤ教に当たることばは、もっぱら非ユダヤ人によってのみ用いられていた。(『ユダヤ教の福音書』p10より)

つまり、そうしたことから言えることは、「洗礼者ヨハネ」も「歴史的イエス」や「弟子(使徒)」たち全員が、信仰的には「初期ユダヤ教」の信仰であった、ということです。すなわち、福音書においてイエスは、決して「キリスト教」をうたったわけでなく、自分の教えが「キリスト教」だとも言いませんでした。

しかし、キリスト教会では、伝統的に、キリスト教はイエスから始まったと理解している、という事なのです。

洗礼者ヨハネの信仰と歴史的イエスの信仰

歴史的イエスが、洗礼者ヨハネから洗礼を受けたと福音書が記述しているということは、すなわち、歴史的イエスは、洗礼者ヨハネの弟子であった、ということを示しています。

洗礼者ヨハネの信仰の特徴は、「罪の赦しを得させる悔い改めの洗礼」であり「水による洗礼」でした。それに対して、福音書でイエスの教えの特徴は、そうした「洗礼を受ける・受けない」と無関係に、「今や、神の祝福は、誰にでも(罪びとであっても)与えられる」というものでした。そういう意味で、洗礼者ヨハネの信仰よりも、歴史的イエスの信仰はより無条件の神の救いという傾向があったと言えます。ただし、だからと言って、イエスの教えが「初期ユダヤ教」を逸脱しているわけではなく、あくまでも「初期ユダヤ教」に留まるかたちでの「信仰復興運動」のようなものであったと考えられます。

そして、福音書には、イエスの教えが最初から「全人類」を対象とするものではなく、あくまでも「イスラエルの民」という限定的な表現と、「全人類」を救いの対象とするものと、その二つが共存しているのです。当然、こうした記述は、その二つの理解が存在していたことを示すものと思われます。

イエスは、「わたしは、イスラエルの家の失われた羊のところにしか遣わされていない」とお答えになった。(マタイによる福音書15:24)

だから、あなたがたは行って、すべての民をわたしの弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなたがたに命じておいたことをすべて守るように教えなさい。わたしは世の終わりまで、いつもあなたがたと共にいる。」(マタイによる福音書28:19~20)

こうした「洗礼者ヨハネ」の信仰と活動、そして「歴史的イエス」の信仰と活動は、共に福音書に記されると同時に、それぞれの死をもって一旦は終わりを迎えるのです。

しかし、それだけであれば、福音書は「洗礼者ヨハネ」についての幾分かの情報を含む「歴史的イエス」の教えと奇跡を含む、単なる「伝記物語」で終わっていたことでしょう。

マグダラのマリアによる「イエスの復活」

「イエスの復活」を誰が最初に目撃し、またそのことを宣べ伝えたのか。その重要人物が「マグダラのマリア」でした。

~~~参考文献~~~

『マグダラのマリア、第一の使徒 権威を求める闘い』アン・グレアム・ブロック著、吉谷かおる訳、新教出版社

「マグダラのマリア」は4つの福音書に共通して、イエスの復活の場に居合わせた女性です。この「マグダラのマリア」についての上記の文献では、およそ1世紀から2世紀にかけて、当初、「使徒の筆頭」として理解されていた「マグダラのマリア」の地位が、イエスによって七つの霊を追い出してもらった女性へと降格(つまり使徒という称号を外された)され、逆に、「裏切りの使徒」と理解されていた「ペトロ」が「使徒の筆頭」に昇格されることがあったことを説明しています。そして、この事が何を意味するかと言えば、キリスト教の初期においては「イエスの関係者・近親者」が使徒としての権威を有していたことが伺えるのです。

主の兄弟ヤコブ(イエスの近親者)

「マグダラのマリア」について、新約聖書においては、もはや使徒でなく、イエスに随伴していた女性であったという、評価ですが、実は、パウロの直筆の手紙にも、初期のエルサレム教会において、イエスの関係者・近親者が、権威者として存在することが見て取れるのです。

それから三年後、ケファと知り合いになろうとしてエルサレムに上り、十五日間彼のもとに滞在しましたが、ほかの使徒にはだれにも会わず、ただ主の兄弟ヤコブにだけ会いました。(ガラテヤの信徒への手紙1:18~19)

なぜなら、ケファは、ヤコブのもとからある人々が来るまでは、異邦人と一緒に食事をしていたのに、彼らがやって来ると、割礼を受けている者たちを恐れてしり込みし、身を引こうとしだしたからです。(ガラテヤの信徒への手紙2:12)

この「主の兄弟ヤコブ」は、「歴史的イエス」の実の兄弟であり、興味深い事に、福音書にはほとんど出てきません。しかし、パウロのガラテヤの信徒への手紙からわかるのは、この「主の兄弟ヤコブ」が、他の使徒たちと同様に、同程度かあるいはより高い地位を持っていたのでないか、というところです。

つまり、イエスの復活については、「マグダラのマリア」「主の兄弟ヤコブ」といった、「イエスの関係者・近親者の権威」が、かなりの重要性を持っていた、という事になるのです。そして、それに次いで、歴史的イエスが生前、使徒として任命した弟子たちが、初代エルサレム教会における指導的立場にある人たちであったのです。

彼らは都に入ると、泊まっていた家の上の部屋に上がった。それは、ペトロ、ヨハネ、ヤコブ、アンデレ、フィリポ、トマス、バルトロマイ、マタイ、アルファイの子ヤコブ、熱心党のシモン、ヤコブの子ユダであった。彼らは皆、婦人たちやイエスの母マリア、またイエスの兄弟たちと心を合わせて熱心に祈っていた。(使徒言行録1:13~14)

当然、こうした人たちは、「イエスをメシアであると信じる」ということはあったと思いますが、同時に「初期ユダヤ教」の信仰から外れていたわけではないということです。

使徒言行録3章には、当時の初代エルサレム教会の使徒たちの生活について触れられていますが、それは「初期ユダヤ教」の人たちと変わらないものであったことがわかります。

そして、毎日ひたすら心を一つにして神殿に参り、家ごとに集まってパンを裂き、喜びと真心をもって一緒に食事をし、神を賛美していたので、民衆全体から好意を寄せられた。こうして、主は救われる人々を日々仲間に加え一つにされたのである。(使徒言行録2:46~47)

ペトロとヨハネが、午後三時の祈りの時に神殿に上って行った。(使徒言行録3:1)

つまり、この時点でも、まだまだ「キリスト教」というほどに「初期ユダヤ教」との違いは無かった、という事になります。

次は、この初代エルサレム教会とエルサレムの1世紀における歴史について見ていきます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?