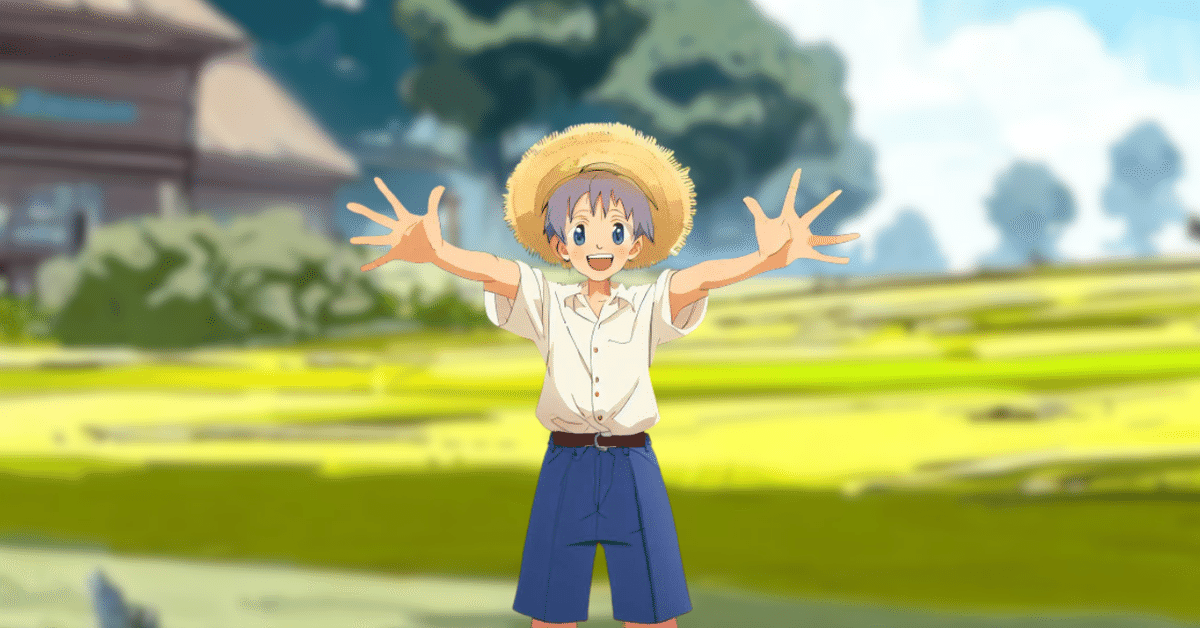

寺山修司の短歌「海を知らぬ少女の前に」

海を知らぬ少女の前に麦藁帽のわれは両手をひろげていたり

翳りのない明るい歌だ。寺山修司の歌では、「マッチ擦るつかのま海に霧ふかし身捨つるほどの祖国はありや」に次いで有名なのではないか。

■語句

ひろげていたり――「広げ続けている」。「広げている」+「たり」。「たり」は存続(~している)を表わす助動詞。

■解釈

「われ」は少年。季節は夏だ。

海を見たことがないと言う少女。少年は海の大きさを教えようとして両手をいっぱいに広げる。こんなに、こんなに大きいんだよ、と。

単に言葉で「とっても大きいんだ」と言うのではなく、両手を思い切り広げて、体全体で海の大きさを伝えようとしている。少年は大きな海が大好きなのだということがわかる。

そして少年はその少女も好きだから、海の大きさをどうしても伝えたいと思っている。自分の好きなものを、好きな人にも好きだと思ってもらえるように。その精一杯の少年の気持がにじんでいる。初々しい。おぼろな初恋のイメージだ。

「われ」は少年だが、歌の詠み手は大人だ。少年時代の自分をまざまざと思い出しているので、「広げ続けている」と臨場感あふれる表現となっている。単に「広げていた」「広げたことがあった」と過去の一体験にしてしまうと、読者に訴える力が弱まってしまう。

ところで、二人のいる場所はどこか。どのような状況なのか。これについては人さまざまだろう。僕の場合はこんなふうになるか。

田舎に住む少年。近所の家に、都会から親戚がやってきて、しばらく滞在している。少女とその両親だ。少年は少女と話すようになる。少女は海を見たことがないと言う。自然児の少年は少女に海の大きさを伝えようとする。

■さまざまなコメント

◆俵万智:1987

俵万智は大学時代、教室の机に書かれていたこの歌を、誰の作とも知らずに読んだ。そのときの驚きを次のように語っている。

「海を知らぬ少女の前に……か。うーんいいなあ。この大学にはすごいヤツがいるぞ」と感動に眠気もふっ飛ぶ思いであった。(……)おそらくは、寺山の歌を愛涌していた学生が書きつけたものだったのだろう。それを私は無名の文学少年の創作であると思いこみ、ひとしきり感心してしまったのである。そしてこの一行の詩は、長く私の心に焼きついていた。(31-32頁)

◆穂村弘:2011

穂村弘もこの歌に大きな衝撃を受けたことを告白している。

「海を知らぬ少女」にその大きさを伝えるために、「われ」は「両手をひろげて」いるのだろう。ふたりの気持ちについては何も書かれていない。でも、その場の情景がありありと目に浮かぶ。眩しいほどの光と影と風。なんて瑞々しいんだろう。私は寺山ワールドの青春歌に強く憧れた。(343頁)

◆『名歌名句大事典』:2012

海を見たことがない少女に、その大きさについて少年はやや得意気に手を広げて教えている。海は恋や未知の世界を言い換えた比喩ともとれるが、麦藁帽子を被った少年の腕の広がりの向こうに牧歌的な少年少女の出会いが見えてくる。(507頁、梅内美華子執筆)

「やや得意気に」というのはまさにそのとおりだ。

◆葉名尻竜一:2012

(「われ」は)ほんのりと〈性〉を意識しているように感じる。(……)「われ」は「少女」に、自分を大きな「海」として見つめてくれることを求めているのではないだろうか。(8-9頁)

◆永田和宏:2014

永田は一般的な解釈を示しつつも、自分が初めてこの歌を読んだときにどう思ったのかを、次のように記している。

海を見たこともない少女は、海へのあこがれを抱いている。一度見てみたいと思う。幼いときから海を見ることもなく、海とは隔たった片田舎でだけ生きてきた二人。少女の海へのあこがれは、外のもっと大きな場所、まだ見ぬ世界へのあこがれでもあろう。この閉ざされた場から出ていきたいという意志。少年は、自分とは別の「大きな外の世界」へ飛び出そうとしている少女に、行くのは止せ、と両手をひろげて立ちふさがったのかもしれない。(28-29頁)

◆千葉聡:2020

「われ」が両手を広げているのは、海の大きさを教えようとしているのでしょうか。それとも、少女を受けとめようとしているのでしょうか。(75頁)

◆サイト「短歌の教科書」:2020

「われ」は少女の関心を惹こうと精一杯両手を使って伝える姿に、ほのかな恋の雰囲気。

◆サイト「短歌のこと」:2021

「海を知らない」少女も、その子に伝えようとする少年も初々しく、その二人の心の通い合いもなんとも甘酸っぱい感じを与えます。

■おわりに

寺山修司は『寺山修司少女詩集』の「海を見せる」で、この歌を冒頭に紹介し、

これは私が十五歳のときに作った歌です。実際、まだ海を見たことのない寝たきりの病院の少女に、海がどういうものかを説明する位、むずかしいことはなかったのです。(14頁)

と述べている。ただ、これが歌の成立状況を語っているとはとても思えない。

「海を見せる」の続きは次のようになっている。

少女が海の青さを信じないので、「ぼく」はバケツに海の水を、「なかでも一番青い部分」を汲んでくる。そして「これが海だ!」と言うが、「バケツに汲まれた海」は青くない。「ぼく」は少女から「うそつき!」と非難される。返す言葉もなく、ただ「さっきまでは海だったのに!」と言うばかり。

「海を見せる」自体が一つの作品となっており、そのために自分のかつての歌を利用したにすぎないだろう。

「海を知らぬ」の歌がうたっていることも、寺山の実体験ではないのではないか。

でも、そんなことはどうでもいいのだ。僕たちは、それが実際にあったかどうかではなく、寺山が作りあげた虚構の世界に惹かれるのだから。

■参考文献

◆テキスト

『われに五月を』日本図書センター、2004

◆文献

久保田淳・長島弘明編『名歌名句大事典』明治書院、2012

俵万智『よつ葉のエッセイ』河出書房新社、1988

千葉聡編『はじめて出会う短歌100』短歌研究社、講談社、2020

永田和宏『現代秀歌』岩波新書、2014

葉名尻竜一『コレクション日本歌人選040 寺山修司』笠間書院、2012

穂村弘「解説Ⅱ 透明な魔術」、『寺山修司全歌集』講談社学術文庫、2011

サイト「短歌の教科書」、2020年2月23日

https://tanka-textbook.com/umiwosiranu/

サイト「短歌のこと」、2021年7月15日

https://tankanokoto.com/2018/10/terayama.html

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?