生誕100年!!アルフレッド・リードを録音で語る(2): LPの時代

さて、前回は代表的な音盤を紹介しました。

この記事を書いていてふとした疑問を持ちました。

「日本で最初にセッション録音として商業録音された楽曲は何だろうか」

セッション録音での縛りがなければ70年の課題曲であったブリヂストン吹奏楽団久留米の「音楽祭のプレリュード」が最初に国内最初の音盤として収録されました。

話がそれてしまいました。

では、答え合わせをしましょう。

こちらです。

なんと渋い2曲!!「アレルヤ・ラウダムス・テ」「イン・メモリアム」の2曲で、演奏団体は東京佼成ウインドオーケストラではなく、フィルハーモニア・ウインド・アンサンブルに汐澤先生、この時36歳の録音でした。70年の音楽祭のプレリュードから遅れること4年、ソニーはこの自由曲シリーズの前にダイナミック・バンド・レパートリーのシリーズでいわゆる新譜を紹介していましたが、リード作品は収録されず、この74年の2曲が初セッション録音での楽曲となったわけです。

この項ではLP時代を順にご紹介しておくことにしましょう。

リード作品がどのような順番で紹介されていったかも流れで追うことが出来ます。

続いては75年「パンチネルロ」なぜ「punchi」なのに「ポンチ」になるのだろう…この明らかにおかしい日本語タイトルは後にいろいろな行き違いを醸す原因ともなります。指揮の市岡史郎さんはその後東京佼成WOともコンビで演奏会や録音で共演することとなります。

75年にはソニー盤とは別にコロムビアから同年の3月に収録された「インペラトリクス」が収録されます。東京アンサンブル・アカデミーはニューサウンズ・イン・ブラスシリーズの初期でもお馴染みのバンドですね。

そして来ましたアルメニアン・ダンス・パート1。1974年にSamFoxから出版されて2年後に収録されました。演奏タイムに注目。12分台中盤はなかなかお目にかかれないタイム。演奏…どうだっけなぁ・・・

それにしても、同じ年にあのマクベスの神の恵みを受けてが入っているのも強烈。「上級」と物語っている通り、前年までの選曲からぐっと難易度が高い曲が選ばれています。

上級編のシリーズは1年で終わり、再び幅広いレパートリーが入るアルバムになりました。75年に初演出版されてから2年後、アルメニアンダンスと同様にこの時代の情報が入るタイムラグがわかりますね。東京音大のブラスのアンコールではおなじみのギャロップ、汐澤先生はこの録音から数えて何回指揮をされてきたんでしょうか。

74年から録音されてきたリード作品も78年に一度お休みに。パート1の出版から遅れること5年、待望の出版のパート2。時間の都合で3楽章のみの収録となってしまいましたが、同じ年に武蔵野音楽ウインドアンサンブル(A.キューネル指揮)が同じレーベルでアルメニアンダンスの全曲国内初録音を行ったため、再版されるパート2の音源はもっぱら武蔵野音大の録音が選択され、汐澤/フィルハーモニアの演奏は再販されることがありませんでした。

80年・81年とリード作品はお休みとなったソニーの自由曲集。80年より汐澤/佼成のコンビで収録が続いたがようやく82年にリードの作品でもお馴染みの「春の猟犬」「第3組曲」が収録。おそらくこの年の目玉として収録されたであろうこの2曲。特に春の猟犬は同年に福岡工業大学付属高校が早速コンクール自由曲としても取り上げました。第2組曲を抜かして第3組曲が収録されたのは第2組曲は前出の武蔵野音楽大学が収録したための措置だと推測されます。

83年はなかなか音源としても数少ないクイーンストン序曲が収録。

この自由曲集のシリーズでも最も渋めな作品だが、カナダとアメリカの友好を願って書かれた曲で、曲中にはカナダ国歌「O Canda」まで変奏した形でモチーフが現れる少し異色の作品。83年の出版と同時に東亜から国内版が出版され、昔のような出版されてからのタイムラグがなくなったのもこの前くらいからの年からスタートしました。

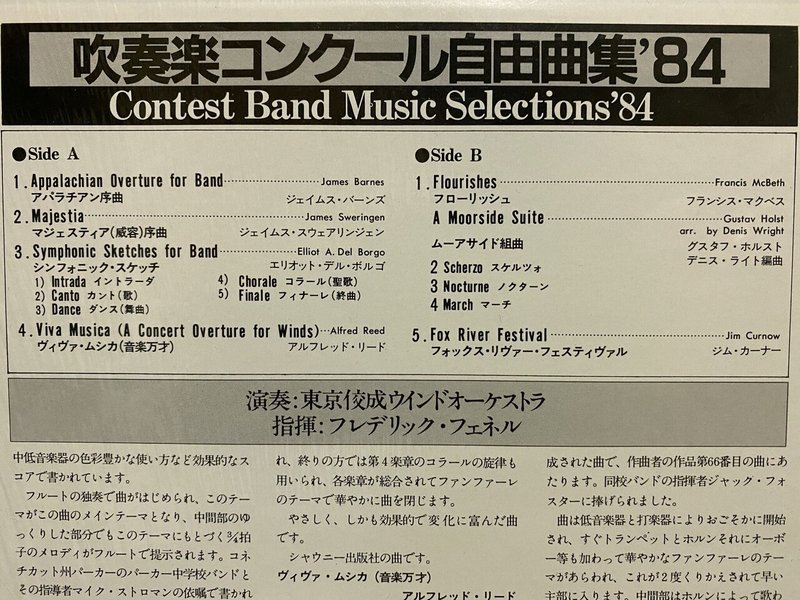

自由曲集初めてのマエストロ・フェネルの登場です。おそらくマオストロの以降ではない選曲の数々。常任指揮者となってのお仕事的な意味合いが強く、それ故の選曲になっています。ヴィヴァ・ムシカの作曲経緯(ミッドウエストクリニック初演)からすると、フェネルとも繋がりがないことはないので、これもタイミングのあや。かもしれませんね。

本来なら前年のヴィヴァ・ムシカと同年に出版されていた小組曲が後ろ倒しになり翌年の自由曲集に収録されています。C.L.Barnhouseからのバッハの編曲シリーズは1975年のBWV487から5曲目の編曲となりましたが今作が初収録。この自由曲集のシリーズではおなじみのクラシック小品の編曲シリーズで数多く収録されていきます。

LP収録での最終年。CDも同タイトルで発売されました。この年、一番の目玉である「エル・カミーノ・レアル」を収録。この音源は後にソニーのコンピレーション盤でも頻繁に組み込まれるいわゆる定番の演奏となりました。

この後のCD収録については以下のように収録がなされました。

百年祭讃歌 (`87)

ゴールデン・ジュビリー (`88)

エルサレム讃歌 (`89)

夕べ(落日の歌)、序曲「木こり」、悲しき歌(編曲) (`90)

春のよろこび、ヴィリアの歌(編曲) (`91)

聖歌変奏曲、巡礼の合唱(編曲) (`92)

第4組曲 (`95)

第5組曲 (`96)

タランテラ(編曲) (`97)

2つの小品、ロマの踊り(編曲) (`98)

ミレニアムⅢ、第6組曲、トリッチ・トラッチ・ポルカ(編曲) (`99)

ソニーの自由曲集は約30年近くのシリーズとして続きましたが、そのうち31曲の収録がありました。このシリーズ全般の選曲の監修を行っていたであろう、秋山紀夫先生が長年窓口していた部分もあるとは思いますが、音友/東亜の国内出版版や供給が安定していたC.L.Barnhouseの楽譜が主に紹介されているのもシリーズを通してみると浮かび上がってきますね。

また、93~94年は前のnoteにも書かせていただいた、ヨーロッパでの活動が増えた時期で、出版もmolenaarから出版されたりと、勝手が違う部分もあるんだな。と推測できますね。

そして、このシリーズを23作指揮した汐澤先生。その中でも28曲の作品に取り組んでいます。これは東京佼成の自作自演に次いでの収録数です。長年吹奏楽に寄り添う汐澤先生も吹奏楽の世界では欠かせないお一人ですね。

LPの時代と書かせていただきながら、主にソニーの自由曲集のお話となってしまいました。次のテーマは曲についてか演奏団体について。にしようと思います。引き続きお付き合いいただければ幸いです。

(つづく)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?