自由進度学習への歩み②【5年生算数:三角形や四角形の面積】

はじめに

この記事は前回「自由進度学習への歩み①」の続きです。

まだ前回の記事を読んでいない方は、そちらから読むのがおすすめです!

さて、前回の記事では2学期の算数単元「整数の見方」で行った、自由進度学習についてまとめていきました。データも多数添付し、かなり詳細に記録をまとめていき、記事を読んでいただいた方からも「参考になった」と嬉しいお声を複数いただきました。

しかし、今振り返ってみてみると、まだまだ考えを詰めきれていないところが多かったなと反省しています。

今回の記事では、2学期の改善点を改めて振り返りながら、3学期の単元「三角形や四角形の面積」についての実践を記録していきたいと思います。

1.2学期実践の改善すべき点

2学期に行った実践の改善点すべき点を改めて考えていきます。

具体的には、下記の3点です。

① 準備に時間をかけすぎている

② 授業動画の作成・共有方法

③ 家庭学習との連動

1-1 準備に時間をかけすぎている

まず、根本的な課題として、準備に時間をかけ過ぎていました。「単元計画表の作成」「自分で選択できる学習プリントデータの準備」「授業前半の教師の説明部分に使うスライド作成」「授業動画の撮影」「授業動画のアップロード」などなど、

これでは、この実践がどれだけ良かったとしても、価値はありません。

大前提として、授業研究では「再現性」や「持続可能性」といった視点を必ず持っておく必要があります。

個別最適の概念が打ち出される以前は、私も一斉授業について、研究会や学会等で学びを進めていました。しかし、45分の授業のために膨大な掲示物を準備していたり、体育の研究授業で「素晴らしい運動の場」が授業前からなぜか準備されていたり、「本当に普段からこの授業ができるのか?」と疑問を持ってしまうようなことが多々ありました。

授業の目的が「研究発表の出来栄え」になってしまっては、本末転倒です。

私の実践は誰かに見せるために行っているものではありませんが、自分自身が今後の単元でも「持続可能」かという部分を考える必要は大いにあります。

1-2 授業動画の作成・共有方法

授業動画については、前半10分程度で教師から説明をする時に、前にスマホを置いて、その映像を撮影したものを「Teams」上に保存するという方法で行っていました。

この方法は、課題が多すぎました。

まず、Teamsから音声が流れない。これは原因不明。また、授業中に動画を撮影したり、Teamsにアップしたり、手間が掛かる。教師の説明が終わってからは、基本的に子どもの学習の見取りや個別のフォローに集中したいです。

前もって作成しておいても良いけど、これだと準備に時間がかかりすぎてしまい、1-1であげた課題がさらに深刻になってしまうので、そことの兼ね合いを考えながら、3学期の改善へと繋げていきました。(詳細は後述)

1-3 家庭学習との連動

私が行いたいのは、一般的にイメージされる「授業改善」ではありません。

子どもが自立して学びを進めることができるための仕組みを構築していくことです。

前者と後者は何が違うのか。前者は「45分の流れ」や「一単元の流れ」をどう改善していくかという、時間ベースの考え方です。しかし、この時間というのは、あくまで教師の都合で区切られているものであり、子どもの学びのペースはさまざまです。そのため、後者は到達度をベースとして、子どもが自分自身の課題に合わせて、学習を調整するために、仕組みや学習環境をどう改善していくかということ考えます。

上智大学の奈須正裕教授は、個別最適な学びの教育方法について次のように述べています。

子どもが自立的に「学ぶ」システムを構築する個別最適な学びの教育方法は環境による教育であり、教師の主要な仕事は学習環境整備になる。そこでは、教師は極力「教える」ことをしないが、もちろん、子どもがしっかりと「学ぶ」ことには責任を負う。具体的には、一人ひとりの子どもの学びの様子を丁寧に見とり、また整備した環境が十分な効果をあげているかを吟味する。うまく学べていない子どもがいた場合には適宜個別指導も行うが、より重要なのは、そのような事態をもたらした学習環境の不備の改善である。

このように、一般的な授業という括りではなく、自立して学ぶ仕組みを構築するという視点に立つと、家庭学習(いわゆる宿題)だけを別物として捉えて、「今日は計算ドリルの8をやってきましょう。」のように、教師側から課題を与えることに違和感を感じてしまいます。

3学期には、家庭学習も包括した、より精緻な仕組みを構築することを意識して、改善へと繋げていきました。(詳細は後述)

2.学習の流れ、学習計画表

2-1 学習の進め方(Stepに沿って)

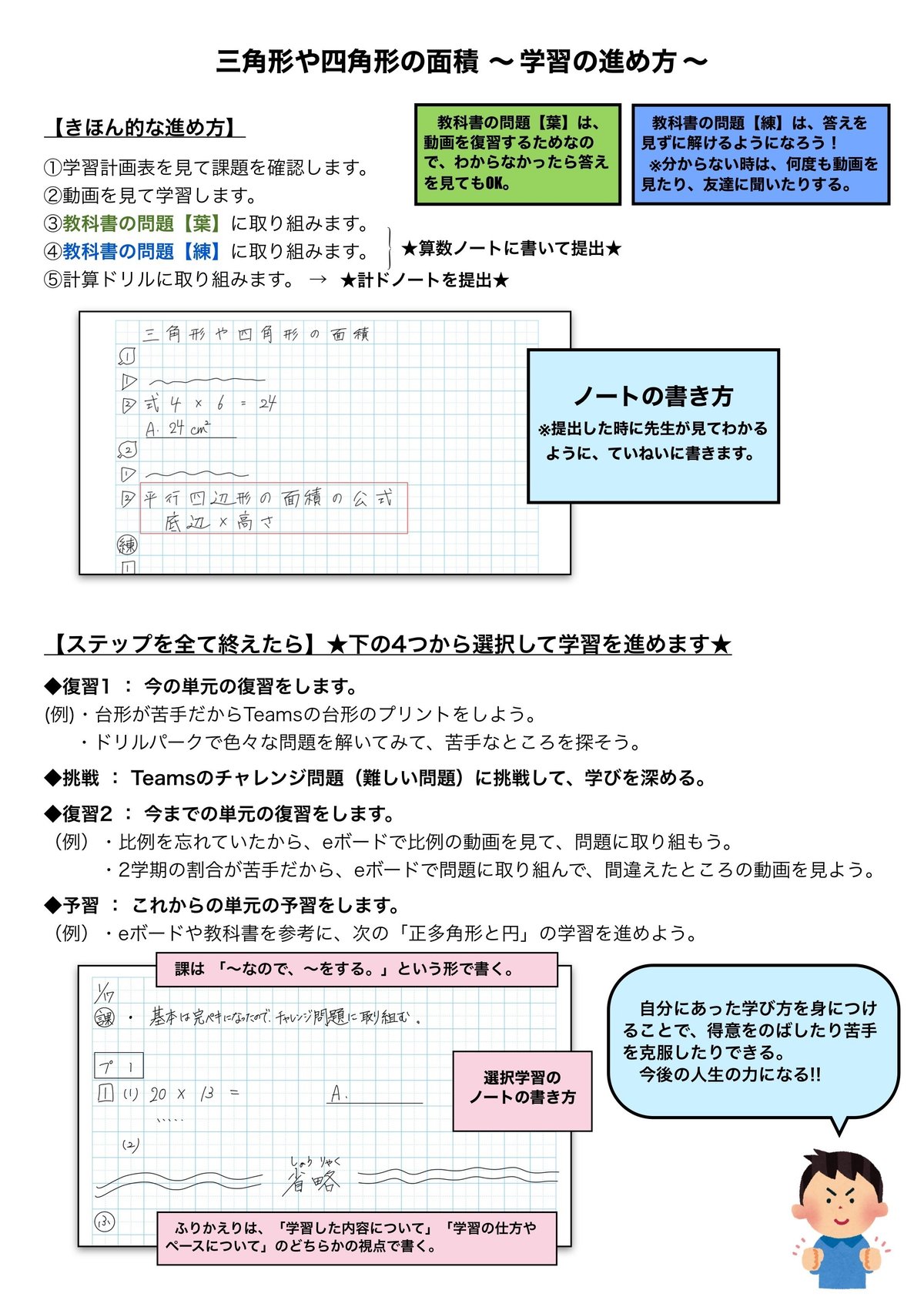

学習計画表についても、基準の内容を示している部分は2学期と変わりませんが、それ以外のところを大きく変更しました。

学習内容を12個のStepに分けて示し、表を見れば、各ステップごとの「取り組む内容」が一目でわかるようにしています。

具体的には、Step1であれば、次のような流れで学習を進めていけばよいということがわかります。

・平行四辺形の面積の公式を理解する。

・そのために教科書のP199〜202を進めていく。

・教科書を進める中で、葉っぱの1、2と練習の1、2、3は、必ずノートに書いて、自分で丸付けや直しをして、提出する必要がある。

※教科書の問題が葉っぱのイラストになっているので、そう記載している。

※教科書の答えは、Teamsでいつでも見られるようにしている。

・計算ドリル【3】の1〜3も取り組む必要がある。

※計算ドリルについては、理解度の把握のためにも教師で丸付けをしている。

・Step1のノート提出の〆切は、11日(木)である。

言葉にすると、かなり細かいように感じますが、基準としては、1日ごとに1Step進んでいき、Stepを進める時にノートを提出して、チェックを受けるだけなので、仕組みの複雑さによって混乱する子どもはいません。

2-2 授業動画(eboard)の活用

そして、こうした個別の学習を支える教材として、授業動画が存在します。

今回の単元では、「準備に時間をかけ過ぎた」という2学期の反省を踏まえて、『eboard』というサイトの授業動画をフル活用しました。

『eboard』の良さは、下記の4つです。

・無料で使える

・ブラウザで使える

・登録不要ですぐに使える

・小中学校の算数の全ての単元の動画が揃っている

これだけのクオリティで規格の揃った授業動画が、無料で全単元使えるというのは本当にすごいことです。NPO法人という形で運営されている方には、感謝しかありません。

この動画のリンクを学習計画表に貼り付け、タップすればすぐに授業動画を閲覧できるという仕組みにしました。ちなみに学習計画表は、子ども達のiPadの『GoodNotes』で表示しています。

この改善によって、得られたメリットは、次の3つです。

・教師側の負担が大幅に軽減された。

・早く進める子どもも授業動画を見ることができる。

・音声が出ないという不具合が発生しない。

まずは、教師側の負担です。決して「楽をしたい」とか、そういう次元の話ではなく、一章で述べたように、自分自身の日常の業務量の中で持続可能な形で実践しないと意味がないということです。

既存の動画が活用できるとというのは、この点において非常に大きな進展です。

また、子どもにとってもメリットは大きいように感じます。

これまでの方法では、基準のStepに達しないと授業動画を見ることはできなかったので、先に学習を進めていく子どもは自力で問題を解くか、先生やわかる人に聞くしか選択肢がありませんでした。

しかし、今の方法であれば、単元が始まる段階で、全ての動画が準備されています。また、次の単元に進む際も、eboardのサイトから授業動画を視聴することができます。

後は、Teamsで共有する際に起こっていた不具合の心配もなくなったという点です。

2-3 学習の進め方(1時間の流れ)

1時間の流れに自体については、これまでと大きく変わりません。

次のよう流れで行います。

・10分:教師からのレクチャー

・30分:個別学習

・5分:ふりかえり

というイメージです。

ただ、今回は2つ変更した点があります。

1つ目が、教師からのレクチャーで作成していた授業用スライドを廃止したという点です。これまでは『Keynote』でスライドを作成し、それを用いて一斉授業形式で説明をしていましたが、今回はeboardの授業動画を一緒に試聴しながらレクチャーを行いました。

全てのStepで授業動画があるわけではないので、その部分に関しては、スライドや黒板を使用して、教師が話をします。これは、準備にかける時間を減らし、先に話した「持続可能」な形に近付けるためです。

また、2つ目が「ふりかえり」についてです。ふりかえりについては、毎時間ではなく、Stepを終えて、自分で課題を選択する段階になってから書くようにしました。(課題選択での学習については、次の2-4で説明しています)

というのも、Stepを終えるまでは、課題自体は教師に与えられているものです。その中でふりかえりを行っても効果は薄く、課題や取り組む内容を自分で考えるからこそ、それに対してどうだったかという「ふりかえり」が高い効果を発揮するのではないかと考えいます。

2-4 学習の進め方(Stepを終えて)

学習の進め方で重要になってくるのは、Step12を終えてからです。基準としては1時間に1ステップずつ進んでいきますが、ほとんどの子どもが基準よりも早く進んでいます。

Step12までは、課題は教師から与えられて、進度が自由ですが、それ以降は課題も自由になってきます。(とはいっても、完全に自由ではなく、自分で選択するというイメージです。)

上の資料は子ども達に配付しているものです。後半の【ステップを全て終えたら】で示しているように、4つの選択肢から、自分に合った課題を選択して学習を進めていきます。

ここは、課題が自由という学び方は、これまでに経験のない子どもがほとんどです。自分に合った課題を選んで学習を進めることの重要性を丁寧に説明していくことからはじめました。

また、ノートやふりかえりから子どもの学習状況を把握し、算数に関する助言でなく、学習の進め方に対する助言も行います。

そして、テスト終わりには、個別面談の時間を設け、自分が設定した課題や実際に行った学習、ふりかえりを一緒に確認しながら、「学習の仕方」について、良かったところや改善すべき点については話をしました。

ここは、学力の3つの柱の「学びに向かう力、人間性」に当たる部分ですが、この部分を育てていくことが最も重要であり、最も難しいと感じます。

2-5 家庭学習との連動について

この単元においては、授業と家庭学習(宿題)の垣根を取り払い、自立的に学習を進めるための一つの仕組みとして再整備をしました。

具体的には、学習計画表の各ステップに計算ドリルの該当箇所も記載しています。そのため、授業中にステップ1の教科書を終えたら、そのまま計算ドリルに取り組みます。

教科書や計算ドリルが授業中に終わっていなかったら、〆切に間に合うように、授業以外の時間(家庭学習、自習、給食後の時間、昼休みなど)を使って自分で進めます。

このような仕組みにすると、算数の宿題はないという日も多くなります。それについては全く問題ないと考えています。学習効率を上げることによって、時間内に終わっているだけで、学習内容が少なくなっているわけではありません。

また、「家でやらないといけない」という仕組み自体、そもそも不自然であると考えています。算数の基礎学力を定着させるために計算ドリルという課題を課しているのに、わからない時にすぐに教師に聞くことができないというのは、仕組みに不備があると言えるでしょう。

このような仕組みにすることによって、算数が苦手な子は、空き時間に積極的に質問に来てくれるようになりました。その心中には、「宿題を学校で終わらせておきたい」という考えもあるとは思いますが、家でわからなくて適当に終わらせるよりも、何倍も子どもの力になる選択です。

3.成果

それでは、2学期からかなり改善したつもりでしたが、実践を終えてみての成果をまとめていきたいと思います。主には、以下の3点です。

・準備時間の削減

・学習システムの精緻化

・家庭学習との連動

3-1 準備時間の削減

準備時間の削減については,eboardの活用によるところが大きいです。

それによって、動画の作成・共有時間と授業用スライドの作成時間を削減することができました。

これによって、3学期は大きな負担を感じることなく、次の単元も継続して自由進度学習に取り組むことができています。

ただし、そこを削ったことによるデメリットを感じている部分もあるので、その部分に関しては、この後の課題部分で話をします。

3-2 学習システムの精緻化

学習システムの精緻化については、学習計画表を見比べてもらうとわかるかと思いますが、学習内容をStepごとに分け、授業動画の場所や、提出が必要なものなど、「学習の手順」について明確に示すことができています。

2学期は、曖昧な部分も多く、子ども達から学習の進め方について質問されて、質問されてから答えを考えると言うことも多々ありました。

3-3 家庭学習との連動

最後の家庭学習との連動については、計算ドリルも学習の仕組みの一つとして位置付けたり、締切に間に合わない場合には、授業以外の時間を活用して学習に取り組むようにしたり、

このように家庭学習も含めて、学習の仕組みを整えていくことで、教師から課題を与え、一つの内容について、みんなが一定時間取り組むという時間ベースの考え方から、自分のペースで決められた課題をクリアするという到達度ベースの考え方へとシフトすることができました。

4.課題

最後は課題についてです。主には以下の2点です。

・授業動画の活用について

・座席について

4-1 授業動画の活用について

まずは、授業動画の活用について。

成果の部分でも述べたように、eboardの活用により、授業準備にかかる時間は大幅削減することができました。準備時間の削減は、この実践を持続可能なものとするために必要不可欠なことがだと考えています。

また、eboardの活用は、準備時間の削減だけでなく、予習や復習などでも効果を発揮します。規格の揃った動画が全単元分揃っているので、現在の単元の学習を終えた子どもが、eboardの問題や動画を活用して、次の単元の予習を進めることができていました。

一方、(当然のことですが)教科書の内容全ての動画があるわけではなく、授業動画が存在しないStepが出来てしまいました。

また、授業前半10分程度の教師からのレクチャーの際にもeboardを活用していましたが、これに関しては、肌感覚的にですが、教師が話をすることに比べて子どもの理解度が下がってしまっているように感じました。

授業動画の活用については、この2点について次回改善が必要だと考えています。

4-2 座席の固定について

座席については、子ども達が相談しやすいように班の形で学習を進めていました。しかし、班でも相談が難しい子どもがいるなと感じました。

算数が苦手で聞きたいことがある。ただ、班に必ずしも親しい友達がいるとも限らない。そのため、聞くことができずに学習がストップしてしまっている。

このような状況については事前に想定をしており、学級づくりや学習前の声かけで解決を試みてきました。学び合うことの重要性や、班に困っている人がいたら協力しながら学習を進めていくことなどを伝えてきて、それを実践できている子ども達もたくさんいましたが、「全て」の子ども達ができていたわけではありません。

そのため、この課題に関しても、子ども達の努力に委ねることではなく、仕組みで解決していく必要があると感じました。それは「座席自由にする」というものです。

座席を自由にすることで、「一緒に学習する人」を自由に選べることができます。もちろん一人で集中することもできます。

自由度が増すことによる心配もありますが、この辺については、また次回の単元で実践をしてみて、課題を分析していきたいと思います。

おわりに

前回の記事よりは短くまとめられるかと思っていたものの、書いてみると前回の文字数を上回る結果となり、7000字ほどの記事となってしまいました。ここまで読んでいただいた方は本当にありがとうございます。

さて、今年度から本格的に行っている自由進度の実践ですが、2学期の反省を生かすことで、3学期は学習の仕組みとして、かなり整ってきたように思います。

子ども達の「学習者」としての成長を感じる部分も多々ありました。

これらは、今まで教師主導で一斉授業を行っていた頃には、感じることができなかったものです。

そして、教師である自分自身も、実践→分析→改善を繰り返す中で見えてくることがあります。

階段を一段一段のぼるように、見えていなかった景色が少しずつ見えるようになってきました。このnoteに記録をまとめている今も、「次の単元ではこう改善していこう。」というアイデアが生まれています。

今後も、愚直に改善を重ね、発信を継続していきたいと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?