静止する時間、広がる空間 ―ピエール・ボナールについて

ノート作ってみました。

最初は三本の指に入るくらい好きな画家、ピエール・ボナールについて書いてみようと思います。ちなみにこれの続きです。

2018~2019年には、国立新美術館のボナール展に加えて、もともとナビ派に強い三菱一号館美術館のフィリップスコレクション展でも、ボナールの作品が複数扱われました。 今回は、彼の制作の哲学や特徴について考えた感想文を書いていきたいと思います。

フィリップス・コレクション展(三菱一号館美術館)に関する美術手帖の記事

1.ボナールとその時代について

私はピエール・ボナールという画家が大好きです。彼は19世紀末、革新的な絵画を探求する画家集団であるナビ派の一員として活動したことで知られる画家です。ナビ派の中では「日本かぶれのナビ」とも呼ばれ、日本美術の影響を特に色濃く受けたことでも知られています。実際ボナールの特にナビ派期の画風には、平面的かつアシンメトリーな画面構成など、浮世絵に通じる感性が見られます。

ボナール「黄昏」

一方、ナビ派としての活動はせいぜい10年程度で、彼の画業のうちの多くのウエイトを占めていたわけではありません。ナビ派「後」のボナールにも光を当てる、というのは、まさに国立新美術館のボナール展の一つのテーマでもありました。

暗めな画面で親密性を強調した象徴主義演劇に通じる画風から、晩年の南仏の風景を描いた「最後の印象派」と呼ばれる作品群まで、様々な顔を持ったボナール。彼について語り尽くすことは素人の私には到底不可能なので、今回は「時間」と「空間」についての彼のまなざし、というテーマを設定し、自分なりにそれらを解釈してみた感想を書いてみようと思います。

2.時間について

「勝手な人だったんだろうな」―これは、ボナール展に同行したとある人の、展覧会を観終わっての感想です(なおその人も、展示を観てその「勝手さ」故にボナールが大好きになったようです)。彼の勝手さとは、まさに彼がカメラのレンズや「ただの目」ではなく、芸術を作り出すしなやかな「主体」であり続けたことで生まれた魅力なのではないか。それが私のひとつめの感想です。

「絵画―時間の静止」は、口数の多いボナールの残した言葉の中でも重要なものの一つです。ボナールは現場でのスケッチをそこまで好まず、最低限のデッサンだけを持ち帰って、記憶を頼りに作品に手を加えていくという手法を取ったといいます。彼にとって、絵画は画家の感性によって捉え直された瞬間の表現であって、自然をありのままに映す営みではありませんでした。

この点は、彼、及び同世代の前衛画家が印象派と決定的に異なる点だと思われます。「風景」の中の瞬間の光の煌めきを感覚器の捉えるままに描く印象派と、画家の内面世界で再解釈された「情景」を描く世紀末絵画には大きな隔たりがあると言われています。あんまり関係ないのですが、たとえばモダン・アートの生みの親の一人であるセザンヌは、誰もが知る印象派の巨匠モネを指して下記のように言ったとのこと。この言葉は印象派の到達点への最大の賛美であると同時に、「ただの目」との一つの決別宣言でもあるように思えます。

モネはただの目に過ぎない。しかし、なんと素晴らしい目だろうか!

Ce Monet, ce n'est qu'un oeil, mais quel oeil !

ボナール「テーブルの片隅」

事実、ボナールの絵画には不可解な点が多いです。たとえばこの「テーブルの片隅」の画面構成はあまりにも現実離れしています。横から見たバスケットと、上から見た果物籠(?)が混在し、また 左上には鳥居のように単純化された椅子が置かれています。

しかし、彼の巧みな色彩と画面構成には、それを「アリ」と思わせる力があります。画家の心象風景は、その技量を通じて、独りよがりではないアートになるというわけです。以下の「犬を抱く女」も、机の上のモチーフの位置関係は判然としませんが、背景と瓶が作る縦のラインと女性(後に妻となるマルトと思われます)、皿の丸みを帯びたフォルムが調和して、心地よい構成が実現しています。

ボナール「犬を抱く女」

ボナールにとって「時間の静止」とは、彼自身のインスピレーションの中でモチーフたちを長期的に再構築し、 芸術として結晶させる営みの総体であったのではないでしょうか。それは、まさに後世にデュシャンが「網膜的絵画」と批判した印象派の先達たちを乗り越えるための、世紀末時点での一つの回答でもあったのかもしれません。その主体としての自らの感覚を信じて制作をし続ける「勝手さ」こそ、彼の一つの魅力であるように思われます。

3.空間について

続いて注目したいのは、彼の「空間」に対する感覚です。特に彼の、「奥」と「手前」への感覚の鋭敏さについて考えてみます。

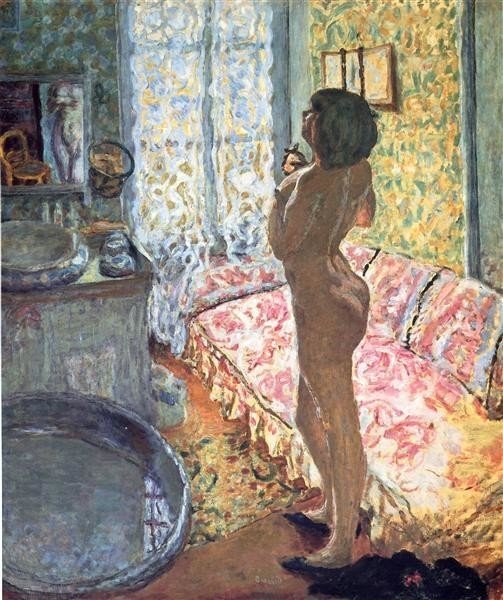

ボナール「逆光の裸婦」

こちらの作品はボナールの中でも代表作に数えられるもの。後に結婚するマルトという女性を描いたとされる本作は、様々な稀有な特色を持っていますが、その一つが「鏡」です。画面左上の鏡は、裸婦の身体だけでなく、椅子や手前側の壁という直接は見えないモチーフを写し、画面に広がりを与えています。また、画面左下の浴槽の水も一つの鏡の役割を果たし、窓の一部を写しています。

ボナールは、室内画を描く中で鏡というモチーフを偏愛したことで知られています。そして、鏡が担うのは、先ほど見たように基本的には「手前」側への空間の広がりだと言えそうです。

一方で彼は、以下のような作品も制作しています。

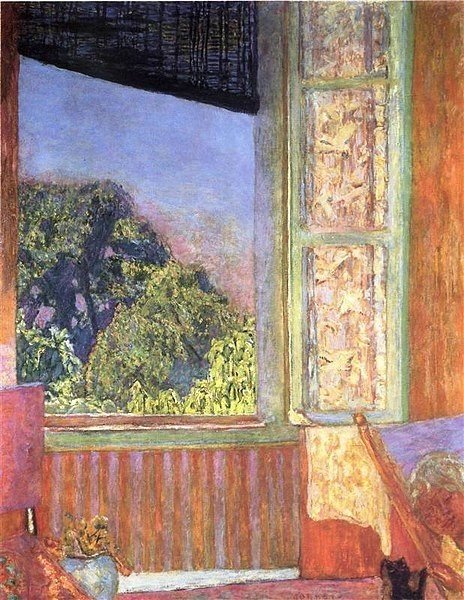

ボナール「窓」

ボナールが偏愛したもう一つの仕掛けが「窓」。彼はマティスの窓の絵画を所有していたことでも知られ、南仏の風景を窓で切り取った作品を多く残しています。

窓は自然の風景を切り取り、人工的な四角いフレームに固定しますが、むしろそれによってその奥にある広がりを想起させます。ドニに言わせれば「平坦な表面」に過ぎない有限な絵画空間を「奥」へと拡張するのが、この窓というアイテムであるように思われます。

さて、手前の空間を暗示する鏡の仕掛け、奥の空間を暗示する窓の仕掛けについて考えてきました。そして、これらの考え方が一つにまとまったような作品が、次の「棕櫚の木」。フィリップスコレクション展で、個人的に一番目を惹かれた素晴らしい作品です。

ボナール「棕櫚の木」

後期のボナールを象徴するような鮮やかで光あふれる絵画。ここには鏡も窓も登場しませんが、まさにそれらの考え方が活かされているように感じられます。

まず、画面の周囲を囲む南国風の植物。これらは、眼前の風景に枠を与え、その広がりを暗示します。鑑賞者は、今まさに草をかき分けて進み、この風景に出会ったかのような感覚を覚えることになります。「奥」への空間の広がりです。

そして、手前にいる女性。彼のミューズであったマルトと思われるこの女性は、奥の暖色基調の風景と対照するような落ち着いた青で描かれ、果物を差し出しながら我々に何かを語り掛けます。彼女の存在は、「手前」への空間の広がり―それは画家がいた位置であり、また我々がいる位置でもあります―を作ります。

我々はこの絵を前に、単に綺麗な景色の前に放り出されるのではなく、光に満ちた空間への落ち着いた旅路、世界の広がりそのものを追体験するのではないでしょうか。巧みな仕掛けを用いたこの空間的な広がりの形成は、彼の絵画の固有の魅力の一つだと思っています。

4.おわりに

初回として、ボナールのことを書いてきました。

時間の静止、という「勝手」な彼の創作哲学と、「奥」と「手前」の空間的なセンス。これらの特徴がどこから生まれてきたのか、を想像していると、私はやはりマルトという女性の存在が持つ意味を読み込んでしまいます。

ボナールは彼女と26歳の時に出会い、本名も実年齢も知らないまま(!)長年同棲、32年後に結婚します。ボナールも多くの愛人がいたことが知られており、必ずしも一途ではなかったわけですが、それでもずっとマルトとは連れ添い続けたことになります。

窓の外の世界=これまでにない絵画の世界を拓いた前衛画家は、常に自らの感性だけを頼りに新しいものを探し続ける「勝手」な人間。でも、その横には常に彼女がいた。神経質で病気がちで、よく窓際でまどろんでいるミューズの存在は、彼にとって自分の「手前」側、内面に近い側にいつも居続ける安らぎの象徴だったのではないかと勝手に思っています。

ボナール「開かれた窓」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?