広電車庫巡り(千田車庫へ)

「江波車庫」を訪れて2ヶ所目、あと1ヶ所。今度は「千田車庫」のある「広電本社前」を目指す。

今度は何本か乗り過ごす。すれ違い様に見た「京都市電」に乗りたかったが、待てど暮らせど来ない。

グリーンムーバーLEX

一旦、諦めて「グリーンムーバーLEX」に乗る。

輸送力やホームの関係で入れない路線がある。

低床車シリーズ「グリーンムーバー」のショート版。他が「5両連接」なのに対し、「LEX」は「3両連接」が特徴だ。江波、横川、白島方面が主戦場で、ロングサイズが入れない路線でのバリアフリー度を高めた。

初代から続くヨーロッパチック

「十日市町」まで乗ってきた。ここから広島港行きの電車に乗り換える。

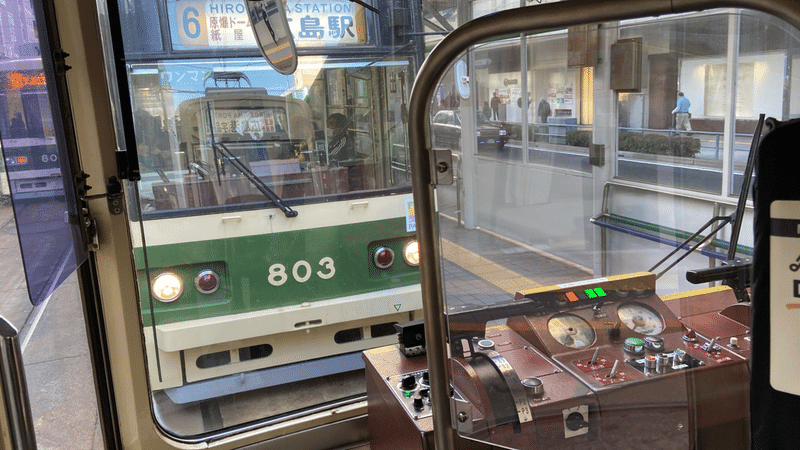

800形

お次は「800形」。広電「市内線」ではかなりポピュラーな部類に当たる。この車両は音が特徴的だ。

800形と同じモーターを採用している。

中央線や京葉線、大阪環状線などで活躍した国鉄世代の通勤電車「201系」と同じモーターを搭載。発進時の「プーン」と鳴る独特のノイズが耳に残る。ただ、老朽化でモーターの取り替えが進み、聴ける機会が少なくなっている。

後ろや対向には別の「800形」。製造時期により、顔は3種類ある。乗ってる車両は初期のタイプで、縦に丸ライトが並んでいる。

そのうちの「中期モデル」の広島駅行き電車が超接近。ぶつかってもおかしくないギリギリを攻める。

普通鉄道だと信号と信号の間は1つの列車しか入っちゃいけない「閉塞」という仕組みがある。しかし、路面電車の「併用軌道(道路と一体化した線路)」は条件付きで超接近させる運転も可能になっている。

生き残った広電

交通量が多い繁華街

広島の繁華街「紙屋町」から進路を南へ。

大阪や東京などの路面電車ではクルマが線路内を堂々と埋め尽くす映像がよく見られた。高度成長期に「モータリゼーション」が加速し、地下鉄やバスに取って代わられる原因にもなった。

広島も同じ危機に瀕し、地下鉄を作る計画まであった。しかし、

地盤の悪さ

路面電車を走らせやすくする環境整備

建設費が高い

という理由から計画は頓挫した。

ただ、1994年に開通した新交通システム「アストラムライン」は都心部が「地下鉄」として扱われている。

広電本社前

「広電本社前」にやってきた。駅前には文字通りの本社ビルを構えており、定期券やグッズの発売所もある。車庫がある関係で当駅始発、当駅止まりが多数ある。その車庫へ向かう。

公認フォトスポット

ここの車庫は「電車見望台」と名付けられたお立ち台がある。広電本社敷地の一角に造られた公認のフォトスポットで決められた時間内なら誰でも立ち入れる。社有地から堂々と撮れるこんな太っ腹な場所はなかなかない。

1両のみのレア車両。

こちらは戦後生まれ。

大阪市電とあのドラマ

茶色とクリームの「大阪市電」。昔は広電ではよく見かけられたが、「LEX」への置き換えが進み激減。2024年現在、現役が「762号」「913号」1両ずつとなった。

ちなみに「762号」の同型「766号」が『西部警察』で登場。クライマックスシーンで実際に爆破され、そのまま廃車となった。

神戸市電

神戸市電オリジナルカラー(左)と「ハノーバー」カラー(右)

「神戸市電」もいた。左は市電オリジナルである深いグリーンツートン、右は広島の姉妹都市「ハノーバー(ドイツ)」の市電を模したカラーに変更されている。神戸から市電が消え、譲渡から半世紀以上経った。淘汰が進んだものの写真に映る2両のみが現役だ。

左下の数字体は伝統の1つ。

いずれ車両も数字の字体が神戸市交通局独特の角張りを維持している。この字体は神戸市営地下鉄にも受け継がれ、最新車両「6000形」にも採用された。

トランルージュ

奥の方には「TRAIN ROUGE」という電車も見ることができた。

赤と黒の外装で都会のレストランやバーのようなモダンでスタイリッシュな内装に改造。「飲食ができる路面電車」と銘打ち、イベントや貸切専用として活躍する。ちなみに元は「762号」と同型で「大阪市電」出身だ。

西鉄福岡市内線

福岡・西鉄電車出身

クリームに赤帯は3000形。西鉄福岡市内線で走っていたのを譲り受け、「3両連接」に改造した車両。一挙4都市の路面電車が千田車庫に集結した。

原爆と本社屋

2言語であの日の記録を語り継ぐ。

広電本社の定期券売り場にはあの日の記録。爆心地から1.9キロのこの場所も爆風に見舞われ、本社屋は半壊。車庫も倒壊し、多数の広電職員が命を失った。それでもわずか3日で一部で電車を動かすことができたというのは一筋の希望だったのだろう。この強い感謝も地下鉄を作らせなかったきっかけなのだとか。

800形

角形ライトの後期モデル

車庫巡りを終えて中心部へ戻る。やってきたのは「800形」。さっき乗った形式の後期モデルだ。

乗っていると車庫から出てきた電車がこちらへ接近。発車表示でも「西広島/まもなく」と文字が出た。回送ではない営業電車だ。

確信して「市役所前」で急遽下車し、乗り換える。

京都市電1900形

西広島行きがやってきた。車庫から追いかけてきていたのは「1900形」という「京都市電」出身の電車だ。外観はグリーン、クリーム、オレンジの帯を巻いた京都市電オリジナルを保っている。

むっちゃおる

数が多く、今日だけで4回はすれ違ったし、江波車庫にも大量にいた。このあと6回目のご対面も果たす。さっきの車庫にも見えたからこのうちの1両だ。調べると10両以上はいる。そりゃよぉ見かけるわけや。

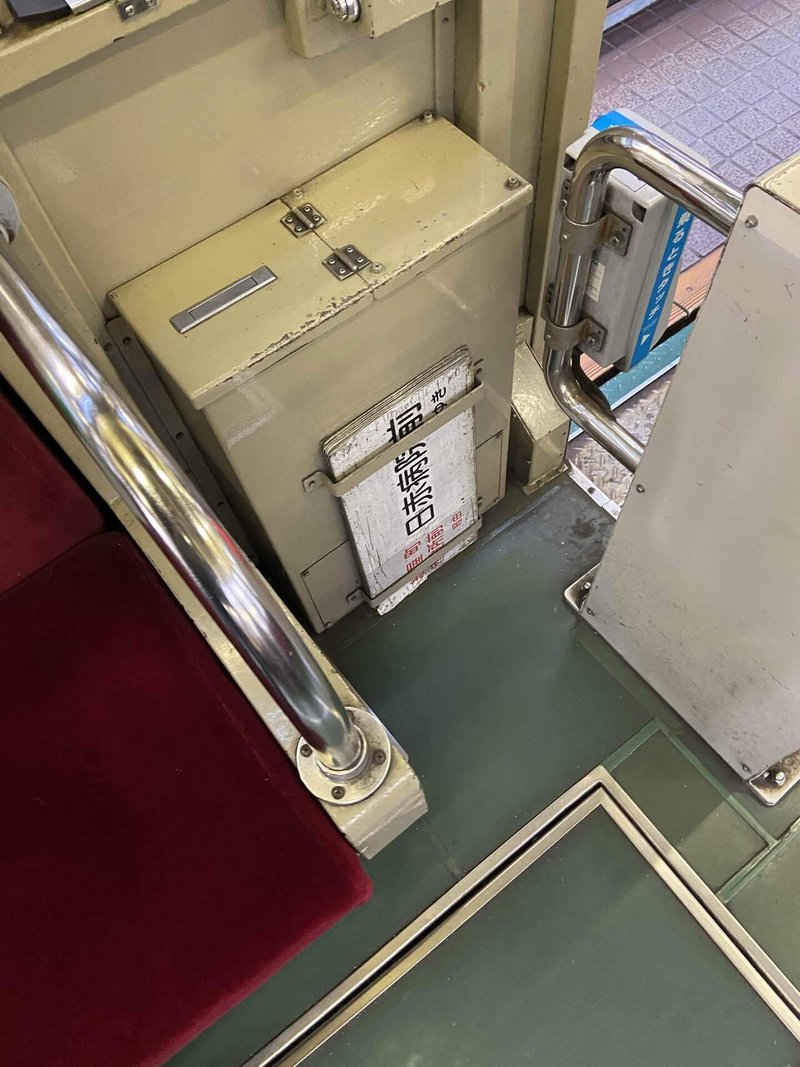

ほぼ変わらぬ内装

下に譲受した年を記している。

車内には譲受年を記したプレートを設置。それ以外に手を加えたであろう箇所は少ない。京都にいた頃に近い姿を保っている。その上で交通系ICに対応した精算箱も設置している。

乗った車両には「比叡」という愛称。その他、「舞妓」「嵯峨野」「金閣」など京都の地名や観光地、文化にちなむ愛称が1両ずつ記されている。

ビンテージの雰囲気

「800形」よりも20歳ぐらい年上のビンテージ電車で軋む音がさっきと違う。京都市電を知ってる世代にとっては懐かしいと思うし、個人的にもこの違いは刺激だ。

昭和感漂うが、字体はモダン

側面の行き先は「サボ」と呼ばれる板式で表示。たくさん置かれた行き先は興奮する。今ではなかなか見られない。

紙屋町

「デオデオ」だった頃からある旗艦店

本社は大阪だが、書類上の本店はここだそう。

「そごう」の名は関西ではもう見られない。

「紙屋町」で下車。「そごう広島店」「エディオン広島本店」などがある繁華街。北側には県庁もある。停留所は東西で2つあり、乗客を分散させたり、他線への乗り換えがしやすくなっている。

四条河原町?

この角度が一番京都っぽい。

地名ではないが単語だけで京都を連想できる。

紙屋町ですれ違った「京都市電」。

この光景を見る関西人は「四条河原町」にしか見えなくなる。

もし、令和でも京都市電が走っていたなら

と言わんばかりの光景は懐かしいような新しいような。百貨店や家電量販店が立地する交差点や車通りの風景もどことなくそこに似てる。

ストリートミュージシャンの投げ銭のような感覚でお気軽にどうぞ。