理科学習と個人差

本記事は,理科教育 Advent Calandar 2019 の企画に投稿したものです。学術的・実践的に大変おもしろい記事がたくさん集まっているので,理科教育(学)に興味のある方はぜひ他の記事にも目を通してみてほしいと思います!

理科教育学では,○○というある変数(資質・能力)に注目し,とりわけこれをを伸ばす教育実践方法を考案,実践し,その効果を検討するというタイプの研究がとても多いです。こうした研究は以前の記事「理科教育学における主要な論点に ”研究方法論” が仲間入りできそうな件について」において紹介した ”開発的・実践的研究” に該当するものといえます。

この○○には,”批判的思考”,”科学的推論能力”,など認知的領域に該当するものから,”興味”,”自己効力感” などの情意的領域まで幅広く入ります。そしてどのような教育方法が○○の育成に寄与するかを明らかにするとともに,何故それが効果的なのかについて考察し,一般化を目指した理論を構築していくことになります(もちろん一概には言えませんが)。

また,理科教師による教育実践では,学習指導要領,個々の教師の信念,生徒の状況などに応じて○○,△△,□□…など複数の教育目標を設定し,実践がなされます(もちろん一概には言えませんが)。

理科教育学ではこうした ”開発的・実践的研究” が多数を占めていますが,私は研究量の比としてはそれでいいと思っています。理科教育学という学問分野の特性上,より良い明日の実践を追究することは重要であると考えるからです(もちろん,これだけを追究するのではいけません)。

こうした研究では一般的に,考案した教育実践とともに○○の指標を取得し,実践前後の平均値差を検討したり,統制群との平均値差を検討したり,また時点×群の交互作用を検討したりするなどの方法論が使用されます。

(こうした方法論に潜む諸問題,例えば,統制群を設定することは本当に倫理的に問題がある研究実践であるのかという問題や,実践前後での平均値の向上は新たに考案した当該実践の有効性(優越性)を示すものではないという問題,考案した実践に潜む副作用リスク(ターゲットとなった〇〇以外の変数へのダメージなど)の未検討問題,統計学的分析の誤用や測定の問題など,多くの議論すべき方法論の課題が残されていますが,趣旨から外れるので,今回はやめておきます。)

つまり,多くの”開発的・実践的研究” では,実践の前後ないし統制群vs実験群における平均値の差に注目しており,個人差についてはあまり重視されていません。

そういうこともあり,今回は私が研究関心としている個人差研究(類型は,実証的・経験的研究)がどのような研究であるかについて,非常に大まかではありますがご紹介したいと思います。

(心理学をご専門とされている先生方にとっては当たり前の内容だと思いますが,理科教育学では個人差研究は多くないのでご容赦ください)

まずは,なぜ個人差に注目した研究をするのかについて少しだけ考えてみたいと思います。

教師要因だけでは説明できない ”資質・能力” の分散

個人差変数には ”勤勉性”,”開放性” などのパーソナリティ(人格)変数のほか, ”知能” ,”ワーキングメモリ容量” ,”実行機能” などの認知能力などが含まれます。

これまで多くの理科教師の皆様と研究についてお話しさせていただく機会がありましたが,理科での学業達成(今回は説明の都合上,”資質・能力”の獲得水準だと読み替えていただければと思います)について,頻繁に

「もともとの頭の良さは理科の勉強にとって重要ではないよ」

「学業達成のためには,教師がどういう指導をするかという点が最も重要だよ」

という趣旨のご指導をいただくことがありました。

これまでお話しさせていただいた先生方との会話を通して体感的に,多くの理科教師は ①子どもの学業達成水準を説明する重要な変数は教師要因であると考えており,②素朴に生物学的基盤が強いと考えられている変数(知能などの認知能力)は学業達成に影響しないと考えている傾向があるのではないかと感じています。(お話しさせていただける先生方は,教科教育に極めて熱心な Super Teacher が多いというサンプリングバイアスがありますので一般化には注意が必要です)

私はこの傾向に関して,その正誤にかかわらず,おおむねよいと考えています。

なぜなら教師自身が「子どもの学業達成水準を規定するのは教師である」という信念を持っているなら,学習につまずいている子どもを見たとき,教師はそのつまずきが生じている原因を ”自分自身の指導方法” に原因帰属する確率が高いと考えられるからです。このような原因帰属は指導方法の改善に向かうきっかけになります。そして何より,つまずきの原因を子どものせいにしない姿勢は教師にとって最も重要なことの一つであるからです。

また,”知能” や ”頭の良さ” とはどのようなものだと考えているかという暗黙の信念(マインドセットまたは知能観)のあり方は教育上重要です。ざっくりと説明すると,「努力をしても ”知能” や ”頭の良さ” 自体は変えられない」という信念(固定的マインドセット)を持っていると,つまずきを経験したときに無力感に陥りやすくなります。反対に「”知能” や ”頭の良さ” は努力によって伸長できる」という信念(拡大的マインドセット)を持っていると,つまずきを経験しても多くの努力の投入や方略の変更が動機づけられるので,学業にとって適応的です。

教師が持っているマインドセットは,設定する教育目標(Lynott & Woolfolk, 1994),自律性支援のアプローチ方法(Leroy, Bressoux, Sarrazin, & Trouilloud, 2007)など,教室での実際の振る舞いに影響します。つまり,教師が「努力をしても ”知能” や ”頭の良さ” 自体は変えられない」という暗黙の信念を持っていると,内発的動機づけ(自律性の高い動機づけ)を向上させるような支援がおこなわれづらくなってしまうのです。また,子どもの成功を教師がどう褒めるかは,子ども自身のマインドセット形成に影響します(Mueller & Dweck, 1998)。

このように,教師が子どものつまずきや成功の原因をどのように捉えているか,また”知能” や ”頭の良さ” がどのようなものであると考えているかという信念体系は,実際におこなわれる教育実践を規定してしまうと考えられます。そのため,

「もともとの頭の良さは理科の勉強にとって重要ではない」

「学業達成のためには,教師がどういう指導をするかという点が最も重要」

と理科教師が考えていることは,割と適応的なのではないかと思います。

しかし,実際のところはどうなのでしょうか。科学的な教育研究ではここに切り込んでいかなくてはなりません。

本当に子どもの学業達成の水準は教師要因でほとんどを説明できるのでしょうか。また,素朴に生物学的基盤が強いと考えられている諸変数は学業達成に影響しないのでしょうか。

極端な例ですが,もし,子どもの学業達成の水準が教師要因でほとんどを説明できるのだとすれば,全教科を同じ教科担任から指導を受けている同一クラス内には,学業達成の分散がないことになります(同じ教師から指導を受けている生徒の間には,学力の個人差が存在しないことになります)。そのようなことはありえるでしょうか。

また,素朴に生物学的基盤が強いと考えられている諸変数は学業達成に影響しないかという点ですが,例えば ”発達障害” は「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害」と定義されており(発達障害者支援法 第二条),障害特性の所在は生物学的基盤に基づくものであると考えられています(もちろん,なぜ特定の ”特性” が”障害” とみなされるかを考えると社会的要因を抜きに語ることはできません)。

発達障害のある子どもと健常な子どもの間に非連続的な断絶があるのではなく,連続した傾向性から捉えられるという考え方(スペクトラム仮説)にもとづけば,健常とされている子どもの中であっても,”特性” の程度は連続的に分布していると考えられます。

これは ”知能” に関しても同様のことがいえます。IQ は平均100,標準偏差15に標準化されたものであり(WISK, WAISなどのWechsler式検査),おおむね IQ が70以下であると知的障害の診断を受けられる可能性が高いとされています(もちろん診断には IQ のみでなく臨床的評価が重視されます; e.g., DSM-5)。このことから,通常学級に所属する子どもの IQ の個人差を考えても,およそ70〜青天井の分散があるといえます。こうした個人差は学業達成に影響しないのでしょうか。

以下では,理科教育学で個人差研究をする意味を考えるために,まず ”教科の学習全般” に関わる個人差について軽くご紹介し,次に ”理科教育” で個人差変数を検討することについて考えていけたらいいなと思います。

なお,家庭の社会経済的地位(Sirin, 2005),学習に対する興味(Schiefele, Krapp, & Winteler, 1992),学業的自己概念(Möller, Pohlmann, Köller, & Marsh, 2009)など,家庭要因や動機づけ要因も学習行動や学業達成に影響を及ぼす個人差変数ですが,あまり長くなると大変なので,今回は ”素朴に生物学的基盤が強いと考えられている変数” と ”パーソナリティ変数” に焦点を当ててみたいと思います。

教科の学習での成功 / 失敗に関連する個人差変数

理科での学習を考える前に,個人差変数が教科全般の学習(今回は説明の都合上,いわゆる5教科のようなものを想定していただければと思います)に及ぼす影響について見ていきたいと思います。

◆ 知能と学業達成

知能はあらゆる教科,あらゆる学校段階の学業達成と強い正の相関を持ちます。そもそも知能検査がどのような経緯で開発,運用されてきたかを考えれば,学業達成と正の相関があることは当然なのですが,意外と日本の教科教育研究の中で考慮されることは少ないです。

では,知能と教科全般的な学業達成水準とどのくらいの強さの相関があるかというと,最近の研究(メタ分析)では相関係数が0.54程度であろうと見積もられています(Roth et al., 2015)。また数学と理科に注目すると相関係数は0.49程度であり,他教科よりも比較的大きな値であることが見出されました。この相関係数の大きさは,他の個人差変数と比較しても非常に大きなものです(例えば,興味と理科の学業達成の相関係数は0.35程度と見積もられています; Schiefele, Krapp, & Winteler, 1992)。

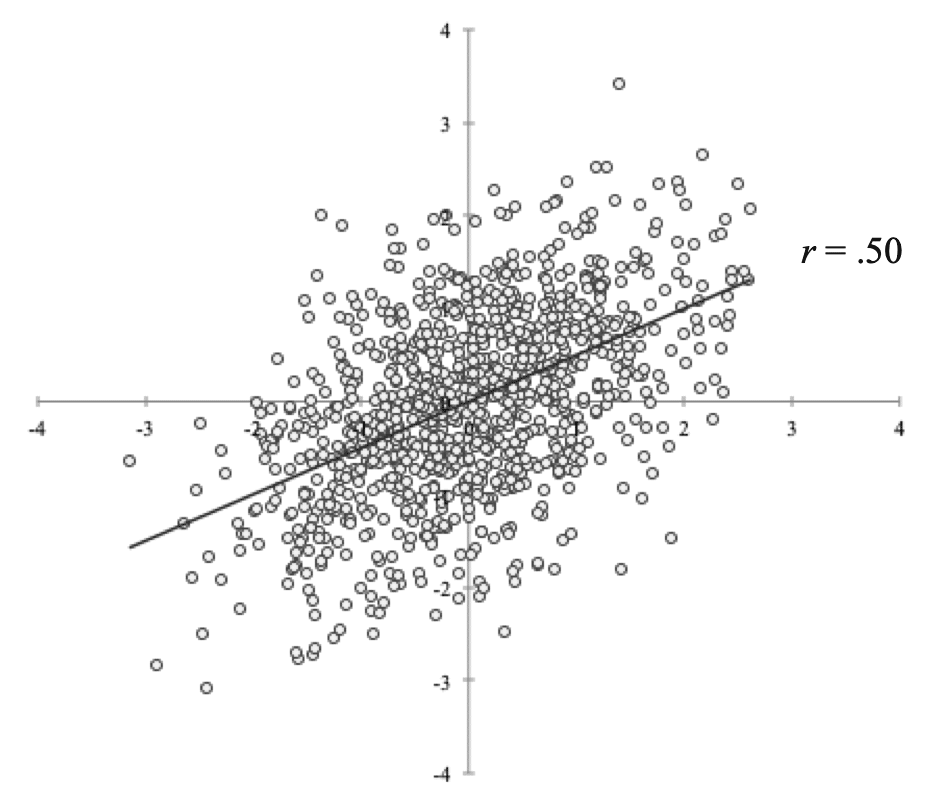

およそ0.50の相関係数がどの程度の関連の強さであるか直感的に把握しやすいように図で表しました(実データではなく,乱数データです)。

グラフの直線は回帰直線といい,xがある値であるときのyの期待値(≒平均値)を示すものです。今回はx軸が知能,y軸が学業達成だと思っていただければと思います。

高い知能を持つ子どもほど確かに学業達成水準が高くなりやすい傾向が見て取れるかと思います。また同時に,知能が同程度であっても(xの値を固定しても),yの値には結構な分散があることも見て取れると思います。

すなわち,知能は確かに学業達成水準をある程度予測できる変数ですが,決定的な予測ができるわけではないのです。

教育学という領域の特性上,次に出てくる疑問としては,知能が学業達成に影響するなら,どうすればこれを伸ばすことができるかという点であると思います。しかし,残念なことに知能そのものを向上させる有効な手立ては今のところ見つかっていません(e.g., Carroll, 1993)。また,知能は遺伝率が高く(e.g., Plomin & Spinath, 2002),生涯を通して個人差の変動が小さい変数であることが分かっています(Deary, Whiteman, Starr, Whalley, & Fox, 2004)。

(遺伝率とは,①個人内の遺伝率を指すものではなく,個人差を遺伝的要因によってどの程度説明できるかを指すものであり(e.g., 「IQ100だとしたら,60までが遺伝で残りの40は環境で獲得した」という意味ではないです),②晒される環境の均一性が大きくなるほど,遺伝的要因が個人差をよく説明するようになる(e.g., 学校教育が普及し,環境要因の個人差が小さくなると,知能の順位を決定づける要因は遺伝的なものになる)ことに注意が必要です。すなわち ”遺伝率が高い=完全に先天的かつ不変である” は必ずしも成り立ちません。詳細は安藤(2018)を参照してください。)

そのため,教科教育学として考えていくべきことは知能が学習上のつまずきと関連する変数であることから,これが低い子どもの学業達成にとって最適な学習環境,学習課題,指導方法,教材を検討していくことだと考えられます。こうした個人の特性に応じ最適な教育的支援を考える領域に「適性処遇交互作用(Apititude Treatment Interaction)」を扱う研究群があります(並木,1997)。また実際におこなわれている実践でいえば,”特別支援教育” がこれの代表例といえます。

◆ パーソナリティと学業達成

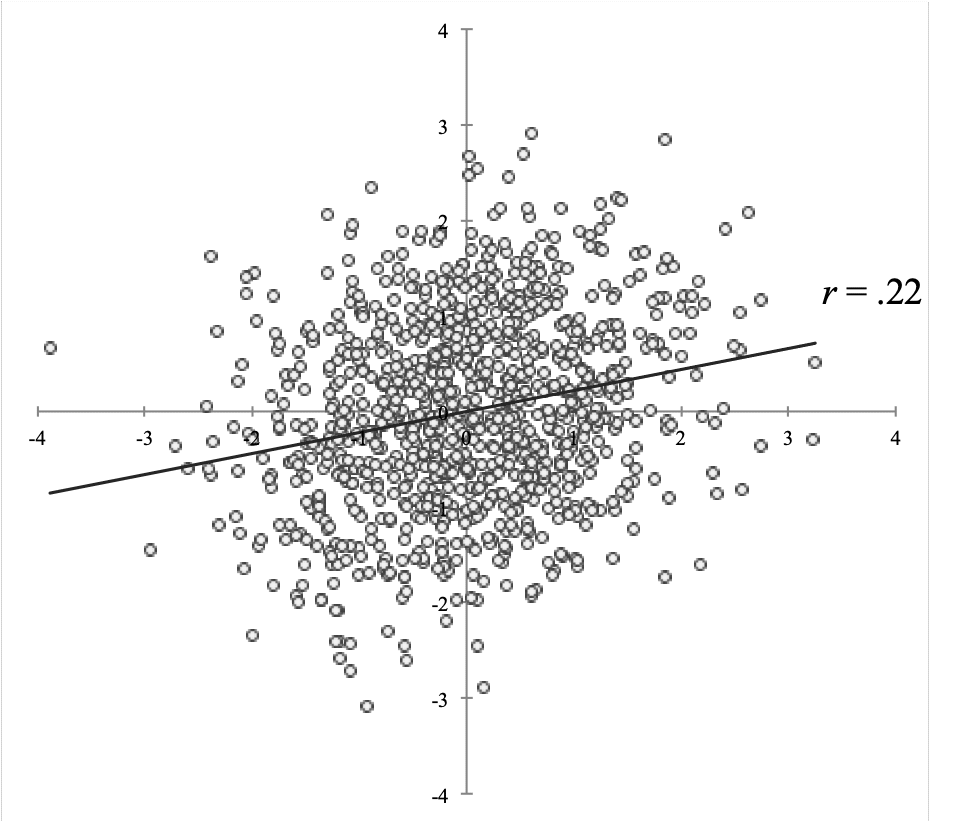

パーソナリティ(人格,性格)変数の個人差も学業達成と関連することが分かっています。主要なパーソナリティのモデルである性格5因子モデルにおける,勤勉性(Conscientiousnes)が特に学業達成と関連していることが見出されています(poropat, 2009)。メタ分析では勤勉性と学業達成の相関係数は0.22程度と見積もられています。この相関係数は以下のような関連の強さです(これも乱数データです)。

この関連性の強さについて,「弱い」という感想を持たれる先生方が多いと思われます。たしかに慣例的には「弱い相関」と解釈される水準ではあります。

しかし,勤勉性と学業達成との間にある正の相関は,知能の影響を統計的に統制した上でも(偏)相関係数が0.24であることが示されてます。このことは,勤勉性の個人差は,知能とは独立して学業達成を予測できる変数だということを意味します。(そもそも知能と勤勉性の相関係数は−0.03であり,実質的に意味のある相関はないです。)

勤勉性が高い子どもほど多くの学習時間を取ることから,学業達成が促進されやすいと考えられています。また近年注目されている ”Grit” という ”粘り強さ” と ”興味の一貫性” から構成される概念とも強い相関が確認されています(Duckworth, Peterson, Matthews, & Kelly, 2007)。このことから,勤勉性が高い子どもほど粘り強く学習に向き合うことができ,学業達成水準が高くなると思われます。

”粘り強さ” といえば,新学習指導要領における ”「主体的に学習に取り組む態度」の評価の基本的な考え方” で挙げられた「粘り強く取り組む態度」を想起した先生方も多いかと思います(中央教育審議会,2018)。こうした学習に向かう態度は知能とは独立して学業達成を予測できることから,教育上重要な変数であるといえます。

他のパーソナリティ因子に注目すると,開放性(Openness)と学業達成の相関係数は0.12,調和性(Agreeableness)は0.07と見積もられています。これらはわざわざ積極的に解釈する必要はない水準だと考えられます。

理科の学習での成功 / 失敗に関連する個人差変数

これまで見てきた知能や勤勉性は,教科全般的な学業達成に影響する代表的な個人差変数でした。つまり,これらが低い子どもほど,勉強全般が苦手になりやすいといえます。

では,理科という教科に注目した場合,理科固有の苦手さに関連する個人差変数は何かあるのでしょうか。現在のところ,理科の学業達成だけに固有な個人差変数は管見の限り見つかっていませんが,理数教科という括りならかなり強い予測力を持つ変数が知られています。

◆ 空間能力と理数教科の学業達成

現在では,空間能力(spatial ability)の個人差が,とりわけ理数教科の学業達成や動機づけ,理系キャリア選択をかなり鋭敏に予測できることが明らかになってきています(e.g., Uttal & Cohen, 2012)。空間能力による学業達成への影響は特定の教科に限られていると考えられている点が,知能や勤勉性とは異なる点です。

(研究によって,空間能力,空間イメージ能力,視空間性ワーキングメモリ…などやや異なる概念が使用されています。もちろんこれらは類似しているものの ”異なる概念” なのですが,説明の都合上,類似したものとみなしたいと思います。)

空間能力は研究者によって様々に定義されます。たとえば,竹内(1995)は「人間の認知的諸領域の中で一定の領域を占めるものであり,必ずしも課題に空間的ないし視覚的な刺激を含まなくても問題解決過程において視空間的な方略が用いられるときには関与する能力であって,(中略)下位能力にさらに分類することが可能なもの」としています。なかなかわかりづらですね。

実際にどのような認知課題によって測定されるかを紹介した方が早いかもしれません。特に頻繁に使用される課題には心的回転課題(Mental Rotation Test; Vandenberg & Kuse, 1978)や,穴あけパンチ課題(Paper Folding Test; Ekstrom, French, & Harman, 1976)などがあります。穴あけパンチ課題の例を図に示します。

左側のように折り紙を折りパンチで穴を開けます。これを開くとどこに穴が空いているかを推測し,右の選択肢から選ぶ課題です。

実際にはこのような問題がたくさんあり,短い制限時間内にできるだけ早く,できるだけ正確に解く必要があります。得点は総正答数とすることが一般的です。

(実際には空間能力には下位因子が複数あり,それぞれの下位概念を測定するとされている課題があります。e.g., Linn & Petersen, 1985)

長期的な縦断的研究では,空間能力が高校での得意教科と苦手教科,大学で学士号を取得する専攻,将来の職業選択を予測でき,とりわけ数学と理科が得意な生徒は空間能力に優れ,理系分野の学位を取得する人が多いことが示されています(Shea et al., 2001)。

また,空間能力による理数教科の学業達成やパフォーマンスへの影響は,言語能力や数学的能力,知能など,他の認知能力の影響を統制した上でも認められます(e.g., Kozhevnikov et al., 2007; Rohde & Thompson, 2007; Wai et al., 2009)。

なぜ空間能力が理数教科の学業達成に影響するのかというと,理数教科では他教科よりも2次元または3次元の図的表現が多用されるからであると考えられています。(他にも数量感覚(number sence)と空間能力の重畳が示唆される研究成果も出ていますが,少し複雑な話になってくるので省略します。)

数学では平面図形,立体図形などの幾何学を扱うことや,関数や方程式でも図的表現が使用されることから,心的に空間的な情報を保持し,解釈や操作をおこなう必要があります。

理科では,たとえば物理領域ではベクトル情報を多く取り扱います。こうした向きを伴う情報を心的に処理しなければならない課題や(e.g., Kozhevnikov et al., 2007),作図が要求される課題(原田・坂本・鈴木,2018)では空間能力の個人差が表れます。また地学領域では季節による星座の見え方,地球の自転と月の満ち欠けなどの天文分野では特に空間的思考(特に空間的視点取得)が必要となり,個人差による影響が表れます(Black, 2005; 原田,2018; Plummer, Bower, & Liben, 2016)。また化学領域や生物領域でも影響力が確認されています。

また,「必ずしも課題に空間的ないし視覚的な刺激を含まなくても問題解決過程において視空間的な方略が用いられるとき(竹内,1995)」には,空間的思考が必要になります。たとえば,順序関係,複雑な階層構造,ベン図などを考えるときに図的表象は便利ですし,よく活用されます(Uttal & Cohen, 2012)。

そして実際,明示的に空間的な認知的処理を求めない科学的推論能力課題であっても,空間能力によるたしかな影響力が認められます(Mayer, Sodian, Koerber, & Schwippert, 2014)。

これらの先行研究の成果をまとめると,空間能力が低い子どもほど,とりわけ理数教科でつまずきを経験しやすく,学業達成が低くなりやすく,苦手意識を持ちやすく,理系のキャリアを志望しづらいといえます。理科教育学として取り組んでいかなくてはならない個人差の問題ではないでしょうか。

空間能力は伸ばせるのかというという点ですが,確かに認知トレーニングによる空間能力課題の成績が向上する効果は認められており,向上効果の大きさを示す効果量はd = 0.47程度と見積もられています(Uttal et al., 2013)。これは慣例では小〜中程度と解釈される水準です。

一方で,認知トレーニングによって空間能力課題の成績を伸ばすことができたとしても,それによって理科や数学の学業達成が向上するかというと,現在のところその証拠は乏しいと考えられています(Stieff & Uttal, 2015)。実際,転移に失敗したという例も報告されています(e.g., Rodán, Gimeno, Elosúa, Montoro, & Contreras, 2019)。また,空間能力は遺伝率が高く(e.g., Rimfeld et al., 2017),個人差の変動がほとんどないことが示されています(e.g., Gustafsson & Undheim, 1992)。

このことから,現状,学校での理科教育の中で空間能力そのものを伸ばそうとすることは得策でないかもしれません。ではどうすればよいでしょうか。

私は前述した適性処遇交互作用を検討する研究がひとつの答えとなり得ると考えています。空間能力が低い子どもが(不必要な)つまずきを経験しないように指導できる方策を見つけていく研究です。どのような指導方法が理科でつまずきを経験しやすいリスクを持つ子どもの支援につながるかを科学的に考えていくことは,理科教育学として重要な研究課題であると考えます。

しかし,そうした実践研究をおこなうためには,空間能力が低い子どもが理科学習でつまずきを経験する時期や学習単元・内容を同定する基礎研究が必要です。

また,”空間能力→学業達成→動機づけ” という因果モデルが素朴に信じられていますが,本当でしょうか。影響経路はそれほど単純でないことが示唆される研究成果が得られています。因果の捉え方を間違うと,それに基づいた教育的支援が有効でなくなってしまう可能性があります。

私の博士論文ではこうした視点から,①低い空間能力を持つ子どもが理数教科に特異的な苦手意識を持つに至るメカニズムの解明,②低い空間能力を持つ子どもがはじめて理科に苦手意識を持ちはじめる時期(学年),学習領域,学習単元の同定,を目的とした6つの研究をおこないました。その内容の詳しい紹介は次の機会にできればと思います。

理科教育学で個人差研究を行う意味

冒頭に述べたように,多くの理科教育学研究では,平均値の向上などをもって当該教育方法の有効性を検討するタイプの研究が多いです。もちろんそれはとても重要なことです。

しかし,現在では理科でつまずきを経験しやすいリスクと関連する個人差変数の正体が分かってきたのですから,こうした子どもの学びを促進することを目指した研究もまた重要ではないでしょうか。

長々と書いてしまいましたが,一旦これで公開にします。個人差研究と研究倫理(優生学的思想の排除について)や,教育実践と個人差の話(現場の教師と協働して取り組んだ授業実践)など,書き足りないことはたくさんあるのですが,これ以上公開が遅れるわけにも行きませんので,年末年始にでもひっそりと更新しようと思います(予定は未定)。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?