「気象庁マグニチュード」と「モーメントマグニチュード」について調べてみた

【はじめに】

この記事では、2021年6月9日のウェザーニュースLiVE内のコーナー「教えて予報士」さんでのトークをもとに、地震のマグニチュードの種類などについてざっくり学んでいきたいと思います。

1.マグニチュードには種類が沢山ある

そもそも、「マグニチュード(magnitude)」という単語自体は、一般的な「大きさ」とか「規模」といった意味合いを持っていて、そこから例えば、天体の光度・等級などのように、自然科学的に様々な「大きさ」を比較する指標として用いられてきました。

特に日本では「マグニチュード」といえば、地震の規模を表す単語というイメージが定着していますが、これは、1930年代に、アメリカの地震学者の「チャールズ・リヒター」が、地震のエネルギー量を表す指標値を考案し、「マグニチュード・スケール」と命名したことに由来しています。

アメリカなどでは、日本で広く言われる「マグニチュード」のことを発案者の名前から「リヒター・スケール」と言ったりします。ただこの記事では、基本的に「マグニチュード」で統一していくことにします。

地震そのもののエネルギーが、地震の揺れや津波の大きさの大きな要素となっていることが判明した約100年で、様々なアプローチから「地震の規模」を表す指標は、色々なものが考案されてきました。

ですので、「地震の規模」を表す「マグニチュード」。と一言にいっても、実は求め方によって、色んな種類があるということを改めて認識していただきたいと思います。

細かい説明は割愛しますが、ウィキペディアで「マグニチュード」と調べれば、代表的なものだけで何種類も出てきます。

2.マグニチュードの種類を簡単に

詳しい説明は、地震学の授業にお任せするとして、ウィキペディアに書かれている内容を掻い摘んで列記することで、マグニチュードの種類をざっくり紹介していきましょう。

① ローカル・マグニチュード(ML)

リヒターによって考案された最初の「マグニチュード」で、後にローカルと付けられた。“地震の規模を計測地点に依らず同じ値で表す指標値”だった事が当時は画期的で、地震計の地震波形の大きさを対数スケールで数値化する手法を取っていました。

② 表面波マグニチュード(Ms)

戦後、不連続面に名を残す「ベノー・グーテンベルグ」が、原型を作り、1960年代にかけて「カールニク」が計測式を改善した指標値。

「表面波の振幅・周期」と「震央距離(角度)」から、マグニチュードを求めるもので、中国では2010年代まで国家標準として採用されていました。

③ 実体波マグニチュード(Mb)

表面波マグニチュードに比べて、短周期の「実体波(P波、S波)」などから求められる実体波マグニチュードも、広く用いられてきました。

そして現在、日本で「マグニチュード」として捉えられているのが、気象庁による「気象庁マグニチュード(Mj)」です。

④ 気象庁マグニチュード(Mj)

気象庁マグニチュードは、周期5秒までの強い揺れを観測する強震計で記録された地震波形の最大振幅の値を用いて計算する方式で、地震発生から3分程で計算可能という点から速報性に優れている。

日本で「M(マグニチュード)」と書かれれば、気象庁マグニチュードの値であり、他を区別する必要が出た場合に限って「Mj」などと小文字を付けて表現することがあります。

多数「震度計」が設置された日本列島の観測網では、数分のうちには気象庁マグニチュードを算出でき、津波に関する情報なども速やかに発表することが可能となっています。

⑤ モーメントマグニチュード(Mw)

1970年代、従来のマグニチュードが地震を起こす断層運動の地震モーメント (M0) と密接な関係があり、これを使えば大規模な地震でも値が飽和しにくいスケールを定義できるというアイデアをもとに、新たに「モーメント・マグニチュード」を発表。

「震源断層の破壊された面積」、「変位(滑り量)の平均量」、「剛性率(ざっくり岩盤の強さ)」を掛け合わせ、常用対数を取ったもの。

巨大地震でも「飽和=頭打ち」をせずに正確な地震エネルギーを表せることは、2011年の東北地方太平洋沖地震でも痛感させられました。

世界的に見ると、アメリカ地質調査所(USGS)は、この「モーメントマグニチュード」を主に採用していて、発案から半世紀足らずしか経っていないものの、非常に信頼性の高い指標値としてスタンダードになっています。

⑥ 津波マグニチュード(Mt)

他のマグニチュードに比べて、大きな津波が発生した様な地震については、「津波の高さ」と「伝播距離」による「津波マグニチュード」が提案されています。(海底地すべりなどでエネルギーに比して大津波が発生し、大きな被害をもたらしたケースなどでは、肌感覚に近い値が出る点が特徴。あと、津波地震と呼ばれるタイプにも対応できる。)

( その他のマグニチュード )

・地震動継続時間から求めるマグニチュード

地震波記録の回収や解析に多大な労力を要した

1970年代頃まで、概算値を求めるのに用いられた手法

・有感半径から求めるマグニチュード

どれほど離れた地域で人が感じられる揺れを観測したか、

によって「地震の規模」を求める手法。震源の深さや

観測網によって大きく左右されるが、古い地震などに有効。

・震度4,5,6の範囲から求めるマグニチュード

南海トラフ巨大地震など、強い揺れが広範囲に記録されている

古い地震のマグニチュードを推計するのに用いられる指標。

宝永地震などが、M9クラスと推定される根拠の一つ。

・微小地震のマグニチュード

微小な地震については、それはそれで求めるのが大変。

有感地震になることはまず無いものの、記録上は、

マグニチュードの値が「マイナス」となるようなものでも

求められるような式も提案され、地震によって用いられている。

同じ地震でも地点によって大きさが異なる(複数ある)「震度」とは異なり、地震の規模を表す「マグニチュード」は、一つの地震につき、指標値ごとにほぼ一つの値が求まります。ただ、マグニチュードの種類によっては大なり小なり異なるため、「マグニチュードは一つの地震に1つの値」というのは説明がやや乱暴だという風にお考え下さい。

むしろ、マグニチュードの種類が沢山あるのは、地震の規模などによって「得意・不得意」があって、相互に弱点を補い合う関係性にあるからです。

3.「気象庁マグニチュード」と「モーメントマグニチュード」の違いについて

ここからは、「気象庁マグニチュード(以下Mj)」と「モーメントマグニチュード(Mw)」の違いについて、「教えて予報士さん」のコーナー内で、山口剛央さんが紹介していた内容と合わせて見ていくことにします。

(1)モーメントマグニチュードは巨大地震でも正確

「モーメントマグニチュード」が最も効果を発揮するのは、(超)巨大地震でしょう。先ほど少し触れましたが、半世紀以上前の地震では、巨大地震の規模を正確に捉えることが出来ませんでした。

これを「マグニチュードの頭打ち」や「マグニチュードの飽和」と言いますが、記憶に新しいところでは、2011年の東北地方太平洋沖地震でしょう。

実際には、Mw9.0(~9.1)とされる超巨大地震だったこの地震を、気象庁は最初「Mj7.9」と発表し、少し経った16時頃の暫定値でも「Mj8.4」でした。

この値に基づく津波警報・注意報は、「Mw9.0」を前提としたものよりも過小評価したものになってしまい、被害が拡大したという恐れもあります。

一方で、Mwを採用しているアメリカ地質調査所(USGS)は、地震発生から数十分で、「Mw8.9」という値を世界に向けて発表していました。後述のとおり、Mjに比べると求めるのに時間は掛かりますが、巨大地震においては、「飽和」を回避できるという点において、Mwの方が正確です。

(2)モーメントマグニチュードは時間が掛かる

Mwは、震源断層を特定する必要があるため、多くの震度計での波形などをもとにした複雑な計算が求められます。そのため、現代の技術を使っても、他のマグニチュード以上に「求めるまでの時間」が掛かります。

アメリカ地質調査所(USGS)は、世界中の地震のモーメントマグニチュードを、地震発生から20~30分で発表していますが、それでも気象庁マグニチュードが、地震発生から数分で発表されることを考えると時間が掛かります。

巨大地震などを含めた大きな地震で無類の正確性を誇るMwですが、『津波に関する情報』の発表に当たっては、最短で数分で陸地に押し寄せる大津波に間に合わない恐れがあるため、他指標と並行して用いる必要があります。

(3)山口さん説:Mj は建物の被害を見る時の目安?

「教えて予報士」さんのコーナーで、気象センターの山口さんが仰っていたのは「気象庁マグニチュードは、建物の被害を見る時の目安」と捉えている旨の発言でした。

そもそも、「Mj」は、「周期5秒までの揺れ」を対象としていることから、長周期地震動よりも短い、中低層建築物の被害や物の落下などが現象として目立つ地震波に特化した指標値と見做すことが出来そうに思いました。

動画内で例示されていた「兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災)」は、Mwが6.9だったのに対して、Mjは7.3と「0.4」ほど大きな値を取っています。阪神・淡路大震災での建物被害の顕著さを思うと、山口さんの仰る論も確かにそうかもしれないなと思わされました。

4.「Mj-Mw」の値を調べてみる

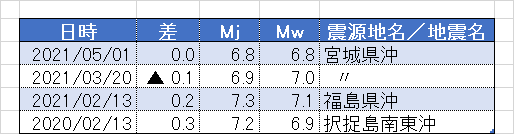

では、過去に起きた地震の例から、「Mj(気象庁)-Mw(モーメント)」の値がどういう差になっているのか、簡単に調べてみようと思います。

厳密に調査する体力がなかったので、ウィキペディアの「地震の年表」で、取り上げられている大規模地震を中心にピックアップしてみました。

また、複数Mwの値がある場合は、大きめの値を表示しています。

(1)2020年代

(2)2010年代

気象庁マグニチュードの方が大きな事例として顕著なのは、

・2018/06/18 +0.5(Mj6.1) 大阪府北部

・2016/11/22 +0.5(Mj7.4) 福島県沖

・2014/11/22 +0.5(Mj6.7) 長野県北部(神城断層)

・2014/07/12 +0.5(Mj7.0) 福島県沖

などがある他、2016年「熊本地震」なども「+0.3」の値を取っています。

一方で、マイナスとなった中で顕著なのが、「東日本大震災」を起こした、超巨大地震。Mw9を越える地震でしたが、気象庁マグニチュードでは完全に飽和を起こしてしまい、「Mj8.4」でカンストしてしまっています。

(3)2000年代

(4)20世紀の顕著な地震

それ以前のデータも、「地震の年表」から特に目立つ地震を、ピックアップしています。「±0.5」を上回るところでsと、1984年の長野県西部地震が「+0.6」だったり、1975年の地震が「-0.7」だったりしています。

巨大地震ともなると、Mj が Mwを上回るケースは珍しそうですし、山口さんの仰るような「建物被害」との相関性みたいなものまでは分かりませんが、ひとまず、マグニチュードの種類によって値が違うことなどが、この表からも見て取ることが出来るのではないかと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?