首都高の歴史と秘密、そしてKK線

こんばんは!チーママやよいです。お元気ですか?

今日の上の写真は、東京の銀座、数寄屋橋交差点を撮った写真に、チーママやよいが加工を加えたものです。これは首都高でしょうか?その真相は!?

東京の書道教室 書道のはな*みち 主宰 スパルタ書道家 高宮華子先生の双子の姉、はな子ママのラジオ番組「はな子ママのお部屋」を聞いて、学んだこと、気づいたこと、感じたことなどを愛弟子兼チーママやよいの独自の視点も加えて書き連ねていきます。はな子ママのお部屋のnote支店としてもご活用ください。

はな子ママ、華子先生のことをもっとお知りになりたい方はこちらにアクセスしてみてくださいね。

首都高って走ったことはありますか?

チーママやよいは怖くて自分では運転したことはありません。だって、出口が左だけでなく、右にあったりするんですもの。車線変更が無理な時はどうすればいいのでしょう?考えるだけで怖いです(笑)

でも、はな子ママはよく走ってらっしゃるようです。かっこいいですね。

今回はこの首都高についてのお話です。

首都高がいつからあるかご存知ですか?

旧首都高速道路公団が作ったものですが、

もともとは、東京の人口が増え一極集中してきた中、慢性的な渋滞を緩和するために地面が限界だということで、新たな道を作りましょうということで始まった計画でした。

車は明治時代に納入されましたが、

1930年くらいは約27,000台だったものが、

1940年、わずか10年後には約58,000台になっていました。

さらに関東大震災が1923年(大正12年)にあり、公共の交通機関である鉄道が大きな被害を受けたので、その後バスやタクシーが海外からたくさん輸入されるようになりました。

明治から広まっていた車の拡がりに拍車がかかり、普通の自家用車がさらに増えていきました。

当時、車は遠くに行くために使われていたのではなく、近場の移動手段でした。

そのため、人口の多い都内の渋滞はひどく、高架や地下に道路が作られていいきました。

それでも渋滞がひどいため緩和のために高速道路が計画されたのですが、

当初(1959年)の計画は、

1965年までに8つの放射線状と環状線、全長71kmの道路を作るものでした。

ところが、1964年に何があったか覚えてらっしゃいますか?

最初の東京オリンピックが開催されることになったのです。

これは、なんと当初の計画が立てられ、公団が出来て、1か月後のことでした。

公団の人は焦ります。

たくさんの人が来てしまう、1965年だと遅い!と。

そんなわけで、完成予定が1年前倒しになりました。

もともと江戸にはたくさんの川があり、水運があり、水の都と呼ばれていました。江戸当時、車がなかったため、船が大量輸送の手段でした。

これをやっていたのが、あの徳川家。徳川家康の時です。

生活必需品を水路で将軍家に運んで、将軍がいらないといったもの、つまり、買取がつかなかったものが、町中で売りさばかれるようになりました。

これにより、物資が豊かになり、江戸の町は繁栄していったのです。

この発展には水路の開拓が必要不可欠でした。

その後、高度成長期、

土地の値段が高騰し、公団がいざ道路を作ろうとしたとき、その用地を確保するのは大変でした。

そこで、考えられたのが、

そうだ!水路の上に高速道路を作ろう!ということでした。

ずいぶんと手間がはぶけました。

最初のオリンピック関連の首都高のための総事業費は700億円でした。

多いですか?

でも、もし水路を活用していなかったら、

なんと1兆円超えていただろうと言われています。

徳川家康のおかげで、首都高ができたと言っても過言ではありません。

オリンピック前にぎりぎり首都高は完成しました。

当初71kmの予定が31.8kmと半分以下にはなってしまいましたが。

それでもオリンピックの時に首都高があって良かった!と人々は思いました。ただでさえ、日常的に混んで、たくさんの人が来て、過密状態になっていましたから。

オリンピックのために海外からやってきた人は、羽田空港から選手村に移動します。2時間かかると言われていましたが、首都高のおかげで30分に短縮されたのです。

今は首都高は慢性的に混んでいますが、当時には大きな影響がありました。

首都高は家康のおかげ

と覚えておきたいですね。

さて、その首都高に、

首都高から直接、東京駅に行けてしまう扉があるのはご存知でしょうか??

八重洲乗降口

と呼ばれています。

これは、首都高速道路八重洲線にある八重洲駐車場出入口に、東京駅へ向かう同乗者を高速道路に出ることなしで、降車させる扉です。

降車し、階段を上がると八重洲地下街へ出て、そのまま東京駅に行くことができるのです。

上下線ともに降車専用であり、乗車はできないので注意してくださいね。

(パーキングを利用すると、1回出ることになるから、また首都高に戻るとお金がかかってしまいます)

まあ、これがちょっとした首都高の秘密その1でした。

意外に知らない人も多いのでは?

私ももちろん知りませんでしたが・・・(笑)

次に首都高に無料の道路があるのをご存知ですか?

秘密その2です。(大げさですいません)

これは、東京高速道路と言われ、一般の自動車道です。

2kmありますが、ここは一般道ですので、制限速度も時速40kmです!

気をつけてくださいね。

この道路が別名KK線と呼ばれているものです。

入口があり、券をもらって、また出口で券を渡すそうです。

でも無料、一般道路ですから。

どうして、ここだけ一般道路なのでしょうか?

1958年にこの道路はできました。

つまり、首都高ができる前にできていて、組み込まれたためです。

この道路は銀座の数寄屋橋交差点を通っています。銀座の渋滞緩和のために民間の会社がなんと作ったのです。本来、道は国が作っていますよね。

民間の会社が道路を作る、となるとそれなりの資金調達が必要です。

そこで考えたのが、道路下にテナントを作り、そこからの賃貸料収入による事業展開です。

すごいことを考えた人がいるものです。

首都高と接続された時、一度は国に売り渡したのですが、また国から買い戻し、テナントの賃料の4割を払って経営しているそうです。

このKK線ですが、2030年に廃止されることが決まっています。

首都高日本橋区間の地下化に伴うルート変更で通行量が大きく減ってしまうためです。

でもその高架上の道路跡地に、なんと

空中公園

を整備予定です。

銀座の街は大きく変わります。

空中の公園なんて夢がありますよね。

完成したらぜひ見に行きたいと思っています。

少し先ですが楽しみです。

今回は以上になります。

当たり前にあるものでも、その歴史や過程を知ると、興味がでてきて、今までと違った見え方がしてくるので学ぶと面白いですね。

最後に恒例の。

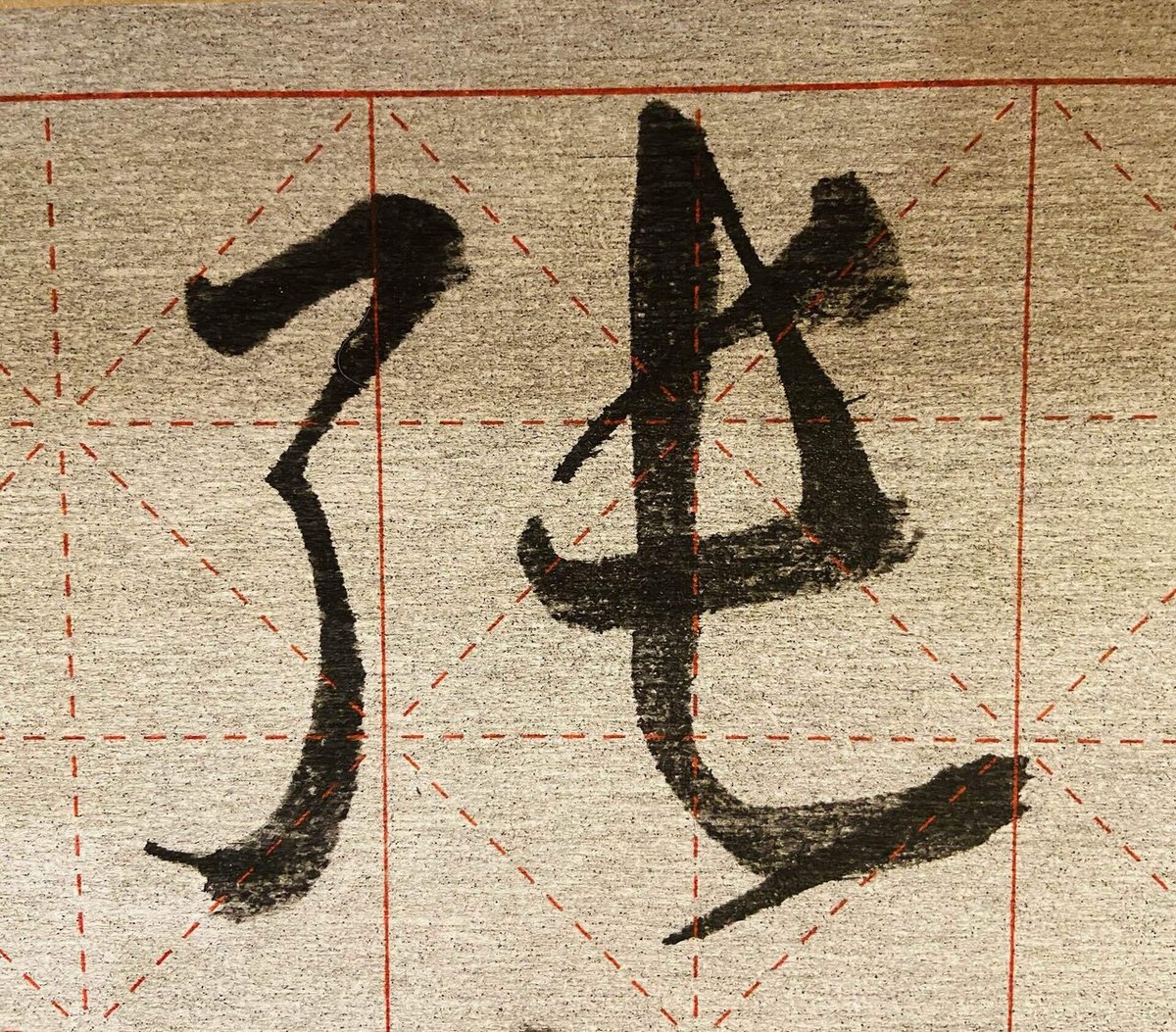

今日の草書コーナー。

バランス取れず大苦戦でした(笑)

こちら!

わかりましたでしょうか?

行書で正解を。

張

でした。

行書で書くとだいたいの字はわかりますよね。

最後に楷書で。

空気が乾燥していてすぐに薄くなってしまいました。

それでは今日も最後まで読んでいただきありがとうございました!

おやすみなさい!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?