楽譜のお勉強【32】ドメニコ・チマローザ『レクイエム ト短調』

ドメニコ・チマローザ(Domenico Cimarosa, 1749-1801)はイタリアのアヴェルサで生まれ、主にナポリやローマで活動した作曲家です。特にオペラの分野で大活躍し、70曲ほどもあるオペラの中で、今日でもよく知られている作品に『秘密の結婚』(»Il matrimonio segreto«, 1792)があります。チマローザの音楽は実は日本でも結構受容されています。日本の代表的な楽譜出版社の一つである全音楽譜出版社が世界でも珍しいチマローザのピアノ・ソナタ全集(全2巻88曲)を出版しており、彼の音楽の貴重な資料であるとともに演奏普及にも貢献しているのです。私もチマローザの音楽に最初に触れたのはこの2巻のソナタ集でした。

チマローザはオペラだけでなく、当時のあらゆるジャンルに作品を残しており、興味深い内容を見せる作品も数多くあります。宗教音楽の分野では『レクイエム ト短調』(»Missa pro defunctis«, 1787)が特に有名です。何曲も書かれたミサ曲の中で唯一の死者のためのミサ曲です(日本語版のWikipediaには何故かヘ長調と書いてありますが、作曲年も1787と記載があるので、これは別のレクイエムではなく、誤情報だと思われます)。現在、簡単に入手できるスコアはブライトコプフ&ヘルテル社のものと、エディツィオン・クンツェルマン社のもの(オイレンブルク・オクターヴォ版)があります。本日は販売用楽譜として最初に出版されたクンツェルマン社のものを読んでいきます。ちなみに、この版はタイトルを»Requiem pro defunctis«としていますが、これは「レクイエム」だと一目で分かるように書き改めたもので、実際には»Missa pro defunctis«が正しいです。»Missa pro defunctis«(「死者のためのミサ曲」)を一言で言い換えたような言葉が»Requiem«なので、この表記だと「死者のためのレクイエム」という意味になってしまって、意味の重複が起こってしまいます。ブライトコプフ版でのタイトル表記は「レクイエム」のみです。

作品の構成は、1) イントロイトゥス(入祭唱、46小節)、2) キリエ(61小節)、3) グラドゥアーレ(昇階唱、41小節)、4) セクエンツィア(続唱、705小節)、5) オッフェルトリウム(奉献唱、123小節)、6) サンクトゥス(53小節)、7) ベネディクトゥス(14小節)、8) アニュス・デイ(神羊誦、184小節)となっており、演奏に40分以上要する大作です。各楽章の小節数を見ると分かるとおり、セクエンツィアがとても長く、全曲の中心です。実際にこの部分は歌詞が長く、ディエス・イレ(怒りの日)からラクリモーサ(涙の日)まで6部分に分かれています。作曲家によってはこれらの部分をさらに細かい部分に分けて作曲します。チマローザのセクエンツィアはとても細かく分かれて、たくさんの楽章がまとまったような構成になっています。ただ、二重小節線の扱いが一定ではなく、分かれ方にはいくつかの解釈がありそうです。太い終止線で区切っている箇所を数えると7部分に分けられそうですが、歌詞の切り方が続唱の各部分の切れ目と対応していなくて、中途半端なところから次の楽章が始まったりしていますし、細い二重線で区切られている箇所でも、完全に楽章が終わっている感じがある箇所が多々あるのです。サンクトゥスとベネディクトゥスは別の楽章として作曲されていますが、ベネディクトゥスの後にサンクトゥスを繰り返すので、これもセットで考えた方が良さそうです(実際にミサ典礼文では、サンクトゥスという大きなまとまりの前半が「サンクトゥス」、後半が「ベネディクトゥス」となっています)。

編成はソプラノ、アルト、テノール、バスの独唱と混声四部合唱、オーケストラです。オーケストラは小編成でホルン2本、ヴァイオリン2部、ヴィオラ、通奏低音となっていますが、ヴィオラ・パートはバス(通奏低音)のチェロを1オクターブ高くなぞる指示のみで、オプション扱いになっています。ホルンも、常時演奏するのではなく、セクエンツィアの一部、オッフェルトリウム、アニュス・デイで登場するのみです。ただし、ホルン2本だけが演奏して、主旋律を任される箇所もあって、重要な声部です。

冒頭にヴァイオリンで演奏される付点のリズムと跳躍音程が特徴的な主題は曲の中で何度か再帰して、曲に統一感を持たせる役割を担う重要な主題です。冒頭以外では、セクエンツィアの中ほどと、アニュス・デイの後半に登場します。レクイエムらしく悲壮な面持ちで、強奏と弱奏のコントラストを活かして跳躍音程で下行分散和音のモチーフと下行漸次進行のモチーフを組み合わせて、少ない声部だと感じさせない工夫が効果的です。ゆったりとした開始部の後は、ややテンポの速い箇所があって、キリエへと続きます。対位法的導入はどちらの部分にも見られますが、複雑なものではなく、各声部が追いかけて導入した後はかなりホモフォニックな処理になります。とても古典派らしいと思いました。

通奏低音と指示のある声部に和音を示す数字が書かれていないことが気になりました。教会で演奏される音楽ですから、通奏低音にはオルガンが加わると思うのですが(実際に低音部がオルガン・ソロになる箇所があります)、オルガニストが全部自分で書くのでしょうか。別売りのパート譜には書かれているのでしょうか。難しいことではありませんが、これほどの長い曲を全部書かせるのは不親切かなと思いました。

低音部のオーケストレーションが丁寧です。コントラバスの有無が緻密に指定されています。イントロイトゥスにおける指示は、弱奏部分でコントラバスを抜き、強奏部分で再び参加させるものに限られていました。キリエからは更に細かいニュアンスを大事にした管弦楽法です。チェロが割と高い音域で旋律的な意味合いの強いラインを弾くときには、強奏であってもコントラバスを抜いています。旋律線の透過性を明確に保つ工夫と思われます。

低音部の丁寧なオーケストレーションに比べると、ヴァイオリン2部の書法はやや物足りません。旋律の作り方は魅力的ですし、装飾音の入れ方や強弱のコントラスト等、奏法的な音楽のアーティキュレーションも充実しています。しかし、この二声はほとんど独立した声部としての役割がないのです。第2ヴァイオリンはほとんどいつも第1ヴァイオリンと同様の動きをし、第1ヴァイオリンが旋律を演奏している間に別の動きをする伴奏型を奏することすら稀です。第1ヴァイオリンと第2ヴァイオリンの役割交換(主旋律部をひっくり返す)ような箇所は少しありますが、やはり発生は同時的で、声楽部分に見られるような対位法的導入がないことに少々違和感を覚えます。何の違和感かと言えば、第1ヴァイオリンの声部の構成音は、そもそもソプラノに由来していることが多く、ソプラノが歌う補助として有用なものなのです。それに沿わせて第2ヴァイオリンは第1ヴァイオリンよりも低い和音構成音を演奏しているので、概ねアルトに伴っている声部であると言えます。そこで気になるのは、ソプラノとアルトは対位法的関係を作っている箇所がたくさんあるのに、ヴァイオリン声部はほとんどいつもホモフォニックな導入を持つ点が大きな違和感なのです。もちろん例外はいくらかあるのですが。

長いセクエンツィアは聞きどころも多いです。まずホルンの登場(17小節)、これは深い意味があります。ホルンが最初に音を奏でる箇所の歌詞はTuba mirum(奇しきラッパの響き)です。ほとんど音を動かさずに和音だけをリズムを付けて奏します。ちなみにこのリズムは冒頭主題に由来し、少しテンポを早くして演奏するものです。ここで少しホルンを紹介した後はやはりしばらく出番がありません。632小節に再登場した際に、634小節で2本のホルンだけの演奏になります。バスも何もなくホルンだけが旋律を演奏する箇所は、作品中で異質ですが、作品中のホルンの意味の重みを伝えてくるものです。

(セクエンツィア第17小節)

(セクエンツィア第634小節)

32小節からの第1ヴァイオリンとソプラノの関係は面白く、ヴァイオリンが歌の旋律をなぞりながら裏拍で別の構成音を弾きます。このリズムの明滅は歌が不思議な裏声を挟んでいるような躍動感を与え、2小節後にはヴァイオリンは別の構成音と旋律をなぞる音をミックスした状態に移行していき、更なるキラキラが聞こえます。

(セクエンツィア第32小節)

第1ヴァイオリンと第2ヴァイオリンが異なるテクスチャーで響きのカーペットを作る箇所(76小節最後から)も、前述のヴァイオリン声部の物足りなさを補うものです。第1ヴァイオリンのシンコペーションのリズムを補完しているのは独唱のアルトです。それに対して第2ヴァイオリンはトレモロ上の刺繍音で淀みない流れを作りながら、アーティキュレーションで付点のリズムを演出していて、作品全体の中でも凝ったオーケストレーションを見せる部分です。

(セクエンツィア第76小節)

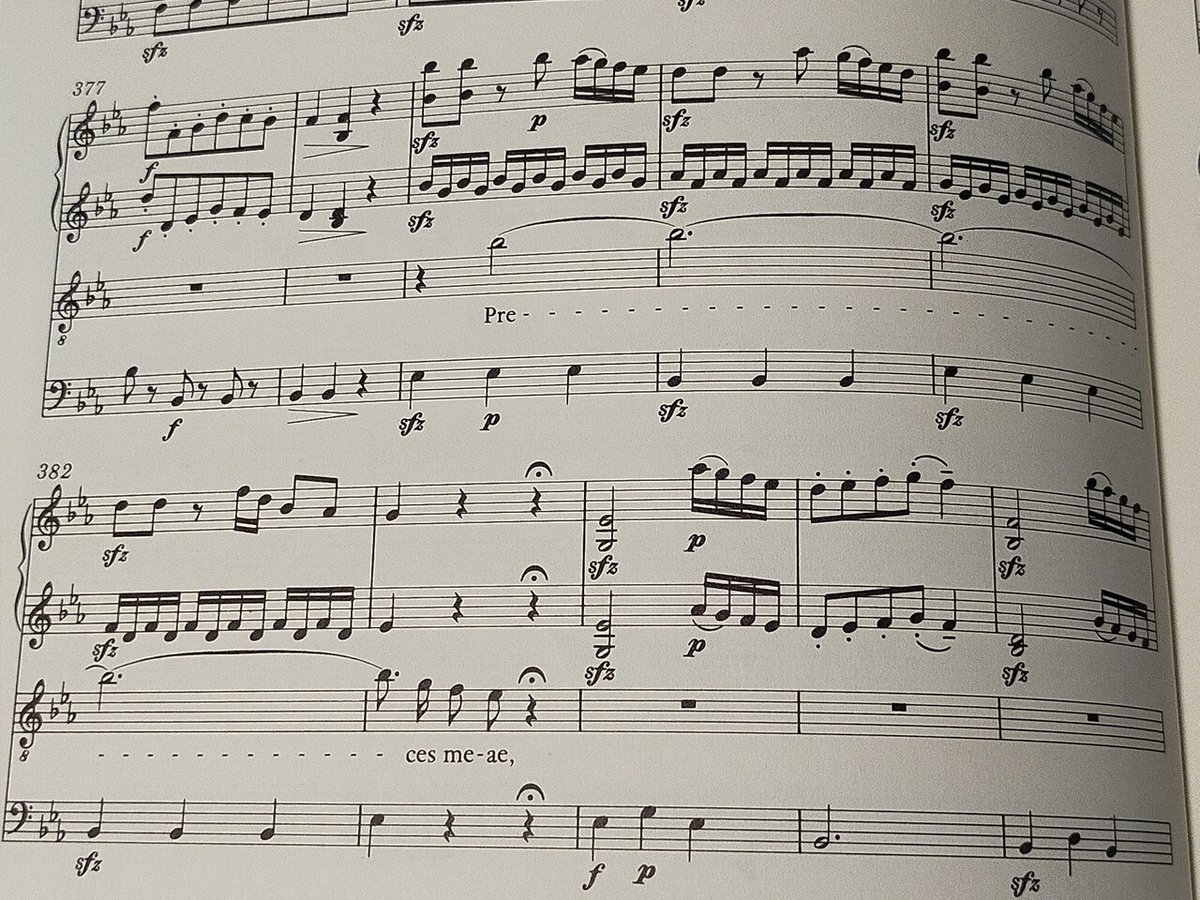

また、全曲がほとんど4拍子または2拍子で構成されているのですが、セクエンツィアにのみ、3拍子の音楽も含まれます(368小節から)。この部分はテノール独唱で歌われる箇所で、このテノールも大きな聞きどころです。高音のBbを長く伸ばす導入のインパクトは素晴らしいです。技巧的な歌唱が繰り広げられ、オペラ作曲家としてのチマローザを窺い知ることができます。歌う方はドキドキして待っている可能性が高いように思いますが。全体の中でほとんど用いられないバス独唱の部分もしっかり出てきます。また、様々な重唱も試みられている部分なのです。セクエンツィア終結部では、アーメンと繰り返し歌われますが、このレクイエムの中で最も充実した対位法書法が聞かれ、感動を覚えます。

(セクエンツィア第379小節)

(セクエンツィア開始部分リンク)

セクエンツィアに見られる音楽の充実の後、作曲家としてはオッフェルトリウムで気が抜けてしまわないか一抹の不安がよぎるのですが、チマローザの音楽は十分にコントラストを示す魅力的な音楽を残していました。モリモリの対位法的合唱を堪能した後、薄い書法で対比を作ることは想像の範疇ですが、ヴァイオリンの旋律にこれまで限定的にしか用いられていなかった装飾音をふんだんに配し、軽やかで優美な音楽を実現しました。

(オッフェルトリウム第6小節)

(オッフェルトリウム開始部分リンク)

サンクトゥス後半はこれまで出てこなかった複合拍子(6/8)で書かれています。アレグロで歌われる複合拍子は違った表情を聞かせてくれます。しかしそれよりも、その後に来るベネディクトゥスの合唱導入が極めて美しく、強い印象を残します。ソプラノ・ソロによって開始されるベネディクトゥスは、極めて薄くオーケストレーションされていて、神秘的な美しさがあるのですが、その独唱が休止したあと入ってくる合唱はこの世のものとも思えない静謐な魅力に溢れています。

(ベネディクトゥス第5小節)

(ベネディクトゥス開始部分リンク)

アニュス・デイは全体の締めくくりを強く意識した構成です。先述のとおり、冒頭主題を織り込んであります。セクエンツィアに見られる冒頭主題は、移調してあるのですが、アニュス・デイでは原調です。またアニュス・デイの終結部分は、セクエンツィアの終結部のような充実した対位法で書かれたテンポの良い合唱音楽で、作品をきっちり盛り上げて終わります。予定調和のような終曲ですが、曲のスケールが大きいため、効果も高いと感じます。

曲が長くページ数も多い楽譜でしたが、音楽を読み解く手がかりの多い楽譜でスムーズに読むことができました。チマローザの音楽は古楽の演奏家によって演奏されることがありますが、ハイドンやモーツァルトが活躍していた時代の作曲家なので、それほど古楽寄りでもありません。古典派の時代はビッグスリーが全インパクトを持って行ってしまっている印象があって、バロック以前の作曲家以上に色々な曲を聴く機会が少ない印象です。通奏低音の伝統も残っている時代のため、モダン楽器の演奏家がさらりと弾くには敷居が高く、古楽に特化した演奏家にとっては現代広く演奏されている「クラシック音楽」に寄り過ぎているという具合でしょうか。現代社会と違って各国の各町で独自の文化が発達し、地域的特色が今よりもずっと濃かった時代であることは確かで、それぞれの地域で興味深い音楽が作られていたのです。まだまだたくさんの面白い作曲家がいますので、古典時代の作曲家もどんどん勉強していこうと思っています。

作曲活動、執筆活動のサポートをしていただけると励みになります。よろしくお願いいたします。