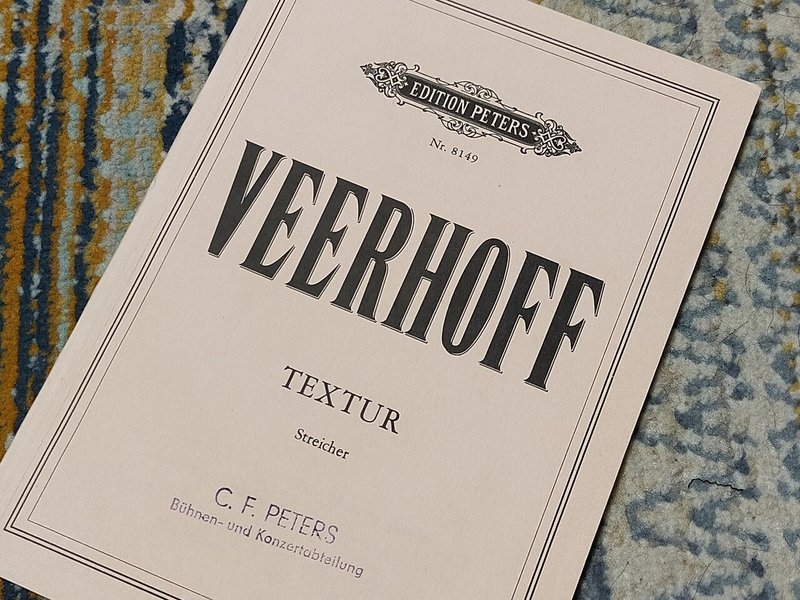

楽譜のお勉強【62】カルロス・フェーアホフ『テクストゥア』

カルロス・エンリケ・フェーアホフ(Carlos Enrique Veerhoff, 1926-2011)はアルゼンチンのブエノスアイレスで生まれ、ドイツで活動した作曲家です。父がドイツ人であり、幼少期にドイツに移り住んだのでドイツの作曲家と言って差し支えないと思います。ベルリン芸術大学でヘルマン・グラープナーに、個人的にクルト・トーマスに師事し、後にはケルンでヴァルター・ブラウンフェルスに師事しています。師事した作曲家はとても保守的な作曲家が多いですが、フェーアホフ自身の作品は第2次大戦後の前衛音楽の主流派からの影響を受けたものです。彼の音楽には管弦楽作品が多く、ハンス・ロスバウト、スタニスラフ・スクロヴァチェフスキ、ブルーノ・マデルナといった著名な指揮者が演奏してきましたが、どちらかと言えば常にアウトサイダーだった作曲家です。フェーアホフの音楽表現は「群」の音楽の語法によるものが多く、強い表出性を伴い、聴きごたえがあります。没後も再評価の機運は高まりませんが、私は好きな作曲家の一人なので、本日は彼の『テクストゥア』(»Textur« für Streicher, 1970)を読んでみたいと思います。

『テクストゥア』は弦楽合奏のために書かれました。編成は第1ヴァイオリン5部、第2ヴァイオリン4部、ヴィオラ3部、チェロ2部、コントラバスです。演奏に必要な最低人数は上記の声部に各1人ずつで15人、またその2倍もしくは3倍の人数で編成することができます。

曲は短い特徴的な部分が次々と並べられているスタイルで書かれています。特徴的な部分とは、概ね同質な響きの奏法を重ねることで得られています。各声部は時差式で重ねられ、十分なリズムの不協和が現れるように組織されています。したがって、種々の錯綜としたポリリズムが全編にわたって繰り広げられます。ただし、複雑なポリリズムの箇所においては拍頭に何かしらの音が置かれていることが多く、拍節感は強調される傾向があるため、それほど難解なリズムを聞く音楽ではありません。

少し細かく見ていきます。1小節目から4小節目までが、まず最初のテクスチャーです。特徴的な断片が並べられている作法ですから、そのそれぞれをテクスチャーと呼んでいるのだと思います。テクスチャーとは素材の質感のことですから、音楽においても援用して音の表象の質感のこととして捉えることが普通です。最初の4小節は、小節単位で音楽内容が変わります。第1小節はコントラバス・ソロがブリッジの側面をアクセントを付けて弾くのを合図に他の弦楽器がバルトーク・ピツィカートを弾きます。音はオクターブ内の12の音を和音状に幅広い音域に散らしたものです。一種の現代音楽のクリシェと言えるでしょう。第2小節では前半が弦楽器のアルコ(弓奏)で、後半がコル・レーニョ(弓の木製部)です。細かな連符を重ねたポリリズムで、明確な音高とブリッジの先の音程の不確かな音を混ぜています。第3小節では掌で弦を叩くピツィカート(?)が試みられます。フェーアホフはピツィカートと呼びますが、バットゥート(叩く)の一種として捉えた方が良いでしょう。一部、前の小節からの名残り(前述奏法)が残って演奏されています。コントラバスは第1小節でのブリッジ奏から休みが続いていましたが、第2小節は休み、第3、4小節でカノンのように遅れて他の弦楽器郡の内容をまとめて余韻のように演奏します。

続くテクスチャーでは、やはりバルトーク・ピツィカートが開始を告げた後、弓奏で大きなクレッシェンド、デクレシェンドで振幅の大きな和音を弾きます。トレモロやグリッサンド、トリルを介して引き伸ばされる和音は表情を変えていきます。17小節まで続きます。

このようにごく短いまとまりを特徴的な響きで紡いでいく音楽です。次々と新しい素材が現れるわけではありません。色々な新しいテクスチャーが提示されていきますが、例えば30小節目から始まるセクションは第1部分の第2小節の部分を取り出して4小節に引き伸ばしたものです。素材一つを拡大したり、縮小したりして、ドラマチックな音楽展開を作っていく音楽です。

現代の新しい音楽の特徴に、楽器の用法の拡大があります。楽器の数が増えれば奏法の数も増える傾向があるため、大編成のソロ楽器群によるアンサンブル曲などは奏法の説明書きページだけでも何ページにもわたる曲も増えてきました。『テクストゥア』では弦楽器だけなので、1ページ(ドイツ語と英語のページを合わせて2ページ)に収まっていますが、それでもたくさんの奏法が使われています。特殊奏法がもたらす新たな音楽表現の可能性はいろいろな作曲家にとって興味の対象なのですが、私のnoteではこれまでそれほど解説してきませんでした。作曲家向けに記事を書いているわけではないからなのですが、今回は少し特殊奏法についても書いてみようと思います。

スル・ポンティチェロ、スル・タスト、コル・レーニョ等、古典的な特殊奏法がまず紹介されます。スル・ポンティチェロというのは「駒(ブリッジ)の近くで」という意味なので、駒の近くを弾きます。逆にスル・タストは「指板の近くで」という意味で、左手の指が弦を抑える部分の下に敷かれている板の近くを弾くということです。この事で何が起こるかというと、簡単に言えば駒の近くで弾く場合は倍音が鳴りやすく、駒の遠く(指板の近く)で弾く場合には倍音が鳴りにくいということです。倍音の構成率は音色を決定する要素ですから、大きく曲の印象を変えることになります。コル・レーニョは弓の木の部分で弦を叩いたり弾いたりします。叩く場合はパーカッシブなノイズが発生しますし、弾く場合は毛で弾くのと違って弦の振動が安定せず、音高がうつろな表情になり、木で弦を擦るノイズが加わります。

バルトーク・ピツィカートはバウンス・ピツィカートとも呼ばれ、特殊奏法の古典です。弦を弾くときに大きく持ち上げて、弾かれた弦が指板にバウンドするように奏するものです。力強く激しい打楽器的効果が発生します。掌で叩くピツィカートは、アクションの大きさの割に弦を弾いているわけではないので、意外と音量・音質ともに繊細な響きです。強く叩いて指板まで押し付ける場合は、指板を叩くノイズが大きく、掌を離す時に弦の残響が残ります。

弦は駒とペグ(上部のネジ状の部分)の間で張力を作っていますが、駒とテイルピース(楽器の下部の弦を張り始める部分)の間にも張力を持っているので、もちろんそちらを弾くこともできるわけです。こちらは弦の短さから極端に高い音が容易に得られることが魅力です。サウンドホールがない部分を弾くことになるので響きも乾いたもので、通常の楽音と大きく異なります。

また楽器の本体を叩くこともできます。普通にパーカッションとして扱うということです。叩く箇所によって、響きや音高が変わるので、探究しがいがあります。ただ、楽器にとって安全な用法であるのかどうかはよく奏者と打ち合わせる必要があります。楽器の本体のいろいろな箇所を弓で弾くこともあります。これも弾く場所、弓圧で音色が変わり、繊細な響きに美しいグラデーションを作り出すことができます。

他にも細かい差異を丁寧に規定し、さまざまな奏法で『テクストゥア』は成り立っています。緻密な指示がなされていますが、この曲で用いられている特殊な奏法の規定は1960年代に流行したものばかりです。新しい奏法を開拓しようとしている音楽というよりは、当時利用できるツールを用いてフレッシュな表現力を持った作品を書いていこうというねらいがあった音楽だと感じます。同質の響きを持った奏法を重ねて層を作る音楽は珍しくないもので、2022年現在も頻繁に見られるものです。その方法論があまりにも露骨で尚且つ用いられすぎているので、演奏会で新曲を聴く際に個人的には食傷気味なアプローチでもあるのですが、魅力的な音楽が生まれないということはありません。フェーアホフの音楽は緩急の作り方、コントラストの魅せ方に優れいます。『テクストゥア』も彼の作曲のセンスが生きていて、面白く聴きました。

*「楽譜のお勉強」シリーズ記事では、著作権保護期間中の作品の楽譜の画像を載せていません。ご了承ください。

作曲活動、執筆活動のサポートをしていただけると励みになります。よろしくお願いいたします。