楽譜のお勉強【27】エノ・ポッペ『森』

エノ・ポッぺ(Enno Poppe, b.1969)は現代ドイツで最も重要な作曲家の一人です。活発な指揮活動をしながら、驚くほどたくさんの大作を作曲し続けています。ベルリンでフリードリヒ・ゴルトマン(Friedrich Goldmann, 1941-2009)とゲスタ・ノイヴィルト(Gösta Neuwirth, b.1937)に作曲を学びました。ポッぺは独自の作風を確立していますし、誰に作曲を学んだかが長い作曲生活の中ではどれほどの美学的影響を及ぼすかは分かりませんが、ゴルトマンのクラスは優れた作曲家をたくさん輩出しました。ポッぺ以外だと、以前私の記事でも取り上げたオェーリンクもいますし、他にシャルロッテ・ザイトヘア、シュテファン・シュライヤーマッハー、アーヌルフ・ヘルマン、セルゲイ・ネフスキー等、ドイツの現代音楽祭での常連作曲家の名前が連なります。ポッぺは、その中でも人気や演奏頻度を考えると頭ひとつ抜きん出た風格を持っています。

今日読んでいく作品は4群の弦楽四重奏のための『森』(»Wald«, 2010)です。弦楽四重奏は2丁のヴァイオリンとヴィオラ、チェロという編成です。それが4つですから、ヴァイオリンx8、ヴィオラx4、チェロx4という編成になります。スコアは譜面部分だけで134ページに及び、557小節の単一楽章からなる25分ほどの大曲です。

なぜこの作品は「4群の弦楽四重奏のための」と断っているのでしょうか。「16人の弦楽器奏者のための」とか、「弦楽アンサンブルのための」とか言っても良さそうですが。スコアは弦楽四重奏のフォーマットで四重奏1から四重奏4が縦に配置されています。そして読んでいくと、それぞれのグループが四重奏としての強固な有機的繋がりを維持していることが分かります。ただし、4つのグループは異なる音楽性のマテリアルによって作られた四重奏曲を重ねるのではなく、共通のマテリアルから作られる音楽の、操作が異なるバージョンを演奏して重ねていることが分かります。後半になると2つの八重奏の考え方で書かれている箇所も現れます。

冒頭では4人のヴィオラが最低音のCをホケトゥス(旋律を一音一音分配して、呼応させるように歌う/演奏する手法)のように重ねます。開始は第4グループからで、第4グループのヴィオラはすぐに四重奏に吸収されます。ヴィオラのホケトゥスそれ以外のグループのヴィオラはポリリズミックな拍節感で対応しています。第1ヴィオラは三連符系、第2ヴィオラは五連符系、第3ヴィオラは16分音符系です。ちなみに、第3ヴィオラは吸収されていなくなった第4ヴィオラからの引き継ぎです。第1ヴィオラは三連符4つ分の休符と5つ分の休符を挟むパターン、第2は五連符6つと7つ分の休符、第3は16分音符4つと5つ分という変則的な拍動パターンを刻んでいます。それに対応して第4グループが全員で演奏するのは、この作品の核となる素材、上行グリッサンドです。長2度より四分音低い間隔だけ上行する微細なグリッサンドで、イントネーションの遊びというニュアンスがあります。曲全体に渡ってこの上行グリッサンドが展開されていきます。和音は次のようなものです。全音階的テトラコルド(4つの音による音列)に微分音の変位を加えて濁らせた和音です。

(上述の段落およびこの後に論じる和音の拡大形に関して、敬愛する先輩作曲家から重大なご指摘を受けました。改めて楽譜を読み直して色々な箇所と照合した結果、ここで論じた内容は私の誤読であることが明らかになりましたが、その事を含め、記事の最後に追記として捕捉いたしましたので、併せて読んでいただければ幸いです。)

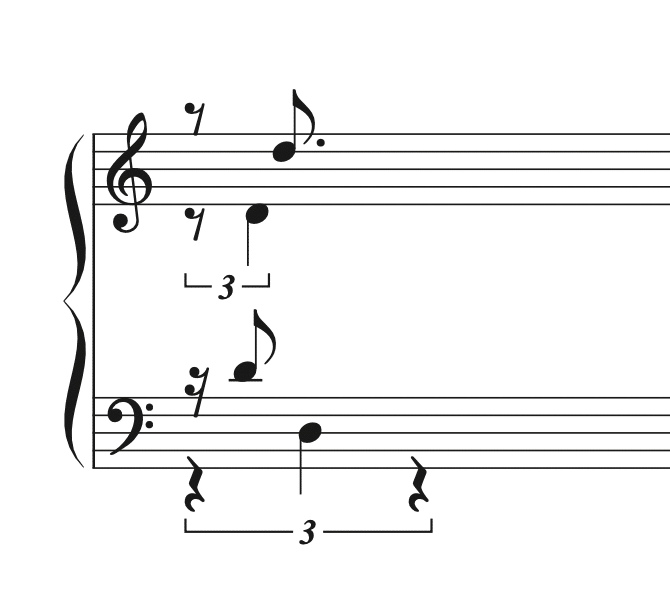

第4グループは続けて全合奏グリッサンドを奏しますが、2度目は和音ではなく、ユニゾンのD音のみです。しかし今度は一回目と違って開始点を微妙にずらしています。リズム点は以下のようなものです(実際の曲ではD音は全て同じ音高ですが、譜例では見やすくするために第1ヴァイオリンとチェロを1オクターブ移調しています)。

ここまで紹介したマテリアルが、この作品の構成要素のほとんど全てです。上行グリッサンド(反行形である下行形も後半に出てきます)、微分音階による展開、ポリリズムによる拍節のズレ。例えば第4グループの二回目のグリッサンドの直後に、第1グループが合奏グリッサンドを引き継ぐのですが、その際の和音は以下のようなものです。

最初の第4グループの和音に3音加えられたものであることが分かります。加えられた音はそれぞれ、Bの四分音フラット以外の音と短3度を構成しています。B四分音フラットだけ3度の色味を帯ないのは、一つには楽器の構造的理由がありますが(ヴァイオリンでDの四分音フラットとの重音は特殊調弦しない限り不可能)、ポッぺはしっかり作曲的理由として解決しています。第4グループの2度目のグリッサンドはD音でした。これを第1グループもしっかり引き継ぐので、D音からのリズムがズレたユニゾン・グリッサンドが続きます。つまり、「D以外」と「D」の対比を構成しているのです。このような機知と遊び心溢れる作曲技法が駆使されながら、じっくり時間をかけたコントラストを4群の弦楽四重奏で構成していく音楽です。

上述のような要素がほとんど曲の全てと書きましたが、その方法で出来た構造物を聴いて味わって面白みのあるものにするためのオーケストレーションが縦横無尽に駆使されています。弦を弾く位置(駒の近くの倍音構成率の高い響きや指板の近くの乾いた響き)、グリッサンド幅の増減、ヴィブラート、音価の短いグリッサンドを模倣したかのような指によるトレモロ、時折聞かれる跳弓、分散されたテトラコルド(音階)、ピッツィカート等。

音域を少しずつ和音を成長させていき、新たな和音を生成します。そして新たな和音が新しい性格を獲得すると、次の表現に移っていくような構成です。次の表現とはすなわち、上述のような、一見新しい要素に見える奏法などで、「聞こえ方」を変えて操作するということです。聞きどころと感じるのは、時折ソロで現れる歌のような旋律。その旋律の作られ方は重音の音程の増減に合わせてリズムのユニットも増減していき、その揺れるリズム感の間をグリッサンドで縫っていくような書き方ですが、いずれも自由に作られた印象を受けるものでポッぺの想像力の豊かさを感じます。ごくごく稀に記譜されている「ヴィブラート」などもとても印象深い聞きどころになっています。楽器奏者から見て複雑な奏法は全然使っていないのに、それぞれの基本的な奏法の魅力というか、音色の差異を見事にコントラストとして使いこなしていて、極めて高度の作曲技術を見ました。

それぞれの音高もリズムも簡単な足し算、引き算で導き出されるものがほとんどですが、アンサンブルの便宜上4分の4拍子で書かれた4群に自在に数学的処理が為されているため、かなり煩雑なポリリズム状態になっていて、一見して読み取れないリズムが楽譜上にたくさん現れるため、練習は相当難しいと思います。しかし、根本にあるシンプルな操作のおかげで、音楽の感じ方に無理がなく、一度しっかり読み込めば「これしかない」と納得のいく流れに身を任せて演奏できるのではないでしょうか。音価の極端な細分はせず、曲の最後に来るまでそのような分割を用いません。曲の一番最後の、全員でじっくりたっぷり時間をかけて上行グリッサンドで上昇し続けるセクションの本当に一番最後に、それまで見たこともない細分リズムが現れます。同音を弓で返しているだけなので、高速パッセージが現れるわけではないのですが、これ以上上行できない地点にようやく辿り着いた音楽が、さらに高みを目指して身じろぎするような、なんとも言えない余韻のある終わり方が用意されていました。

エノ・ポッぺは、私が思うに現在活動している作曲家の中でもとりわけ抜きん出た作曲技術を持った人です。しっかり楽譜を読めば全ての音がその意味を教えてくれますし、極小の素材をここまで活かしきる執念を持った作曲家は少ないのではないでしょうか。技術のことばかり言っていますが、彼の音楽は聴いた時の充足感をとても満たしてくれるものであることも確かです。また、作曲にはアイデアや思想も重要ですが、取りも直さず構成されている「音」の魅力そのものの重要性を、彼の音楽から改めて感じます。音を選び取るセンスを磨かねばと気付かされます。奇を衒わない堅実な書法でこれほど未知の音楽世界を垣間見せてくれる作曲家は本当に稀です。これからも彼の作品はどんどん勉強していきたいと思っています。

*「楽譜のお勉強」シリーズ記事では、著作権保護期間中の作品の楽譜の画像を載せていません。ご了承ください。

追記:上述の4つの音を構成している音の音程関係は、全て3/4音という音程です(半音を1/2と表現すると、それより1/4音大きな微分音程)。つまり、半音と全音のような偏りのない、全音音階的な対等な関係、なおかつ、テトラコルドを構成するのに必要な完全4度がどこにも見当たらない音程関係なのです。微分音程に慣れない耳にはこの音度関係を「濁り」と感じることも普通に有り得ます。実際に、私は過去の作品で、テトラコルドを書き出して、それに微分音的操作を加えることでテトラコルドから逸脱した旋法を作ったことが過去に何度かあったため、『森』の後半に現れるこれら4音を音階状に演奏する箇所と、その直裁的な音のモーションの印象からテトラコルド由来と直感的に判断してしまったのでした。しかし、テトラコルドが作り出すものは、完全4度を半音と全音で偏向的特徴を与えるものと考えると、どれだけ動きが似ているとしても、拡大された全音音階的関係を見せるこの和音は、テトラコルドとは対極の考え方によるものと断定できます。

さらに、改めてその読み方で楽譜を見直してみると、上行グリッサンドの幅が3/4音、クロスリズムのずれ具合も3:4という塩梅で、そもそもこの数字が構成の核であることが分かり、より納得のいく楽譜になっていました。流石にこれだけ条件が揃っているものを誤読したことは、楽譜を長年書いてきた身としては恥ずかしい思いですが、自らの経験から来るバイアスから自由になる難しさも改めて感じました。

人の楽譜を読むことの難しさを感じています。しかし、自分が音楽を聴いて考えたことを発信する意味はあると思いますので、続けています。この度は期せずして大変貴重なご意見をいただけたおかげで、このように記事の修正が出来ました。過去の記事を読み返しても、「ここはもう少し踏み込んだ解説をしたかったな」と思うことも多いのですが、このようなフィードバックをいただいて、私の学びの質が深まったことに感謝しています。今後も、私の拙い一意見ではありますが、楽譜を読んだ私見を書くこの連載記事を読んでいただければ幸いです。

最初からもっと正しく読めてたら嬉しいですが、誤読していても素晴らしい内容の曲でした。

作曲活動、執筆活動のサポートをしていただけると励みになります。よろしくお願いいたします。