楽譜のお勉強⑤マックス・レーガー、交響詩『ヴァイオリンを弾く隠者』

家にある楽譜を少しずつ読んでいくこのシリーズ記事で、ドイツの作曲家をこれまで取り上げたことがありませんでした。ドイツに住んでいるので、普段耳にする音楽は圧倒的にドイツのものが多く、家に眠っている楽譜たちもドイツの作品が多いです。その中から今回はマックス・レーガー(Max Reger, 1873-1916)の交響詩『ヴァイオリンを弾く隠者』作品128-1を読んでみたいと思います。

レーガーの音楽は、拡張された和声と複雑な対位法書法が特徴で、オペラと交響曲を除くほとんど全てのジャンルに多数の優れた楽曲を残していますが、その晦渋な味わいゆえに、作品の多さから比べて演奏頻度が高いとは言えない作曲家です。オルガニストやヴィオリスト、チェリストにとってはいくつかとても重要なレパートリーが残されているため、大切に弾かれている作曲家と言えますが、他の楽器の人たちが好んで演奏しているのをあまり見かけません。複雑な書法から来る演奏の難しさと、その困難に見合わない音楽の渋さが原因と感じていますが、他の作曲家の誰とも似ていない奥行きを感じる音楽がもっと演奏されても良いと思っています。

オーケストラ曲では、『モーツァルトの主題による変奏曲』や『ヒラーの主題による変奏曲』が有名ですが、それでも全然プログラムで見かけません。込み入った書法を立体的に響かせることが難しいので、演奏効果を考えるとなかなかプログラムに組み込めないのかもしれません。そんなレーガーの管弦楽曲の中で、やや珍しいものに『アルノルト・ベックリンによる4つの交響詩』作品128という曲があります。

アルノルト・ベックリン(Arnold Böcklin, 1827-1901)はスイスで生まれ、ドイツやイタリアで活躍したドイツ象徴主義を代表する画家です。ラフマニノフなどにもインスピレーションを与えた『死の島』という絵画が大変有名です。何度か美術館でベックリンの作品を見ましたが、暗く神秘的で、どのような秘密が潜んでいるのか訴えかけてくるようで、絵の中に埋没してしまいそうな感覚があります。

(ベックリン『死の島』第3ヴァージョン)

レーガーもベックリンの絵画にインスピレーションを受け、4つの連作交響詩を書きました。第1番『ヴァイオリンを弾く隠者』、第2番『波間の戯れ』、第3番『死の島』、第4番『バッカナール』から成っています。第2番から第4番は、レーガーの音楽のステレオタイプな印象通りの豊潤で複雑な響きがします。厚塗りの音楽という感じです。演奏で響きの立体感を出すのは大変そうです。

しかし第1番『ヴァイオリンを弾く隠者』はとても透明感の強い音楽で、楽譜を読んでみると当時の音楽(1912−13年頃)としては一風変わった管弦楽法が見られます。『ヴァイオリンを弾く隠者』(Der geigende Eremit)はベックリンの絵画『隠者』(Der Einsiedler)にインスピレーションを受けて作曲されました。

(ベックリン『隠者』)

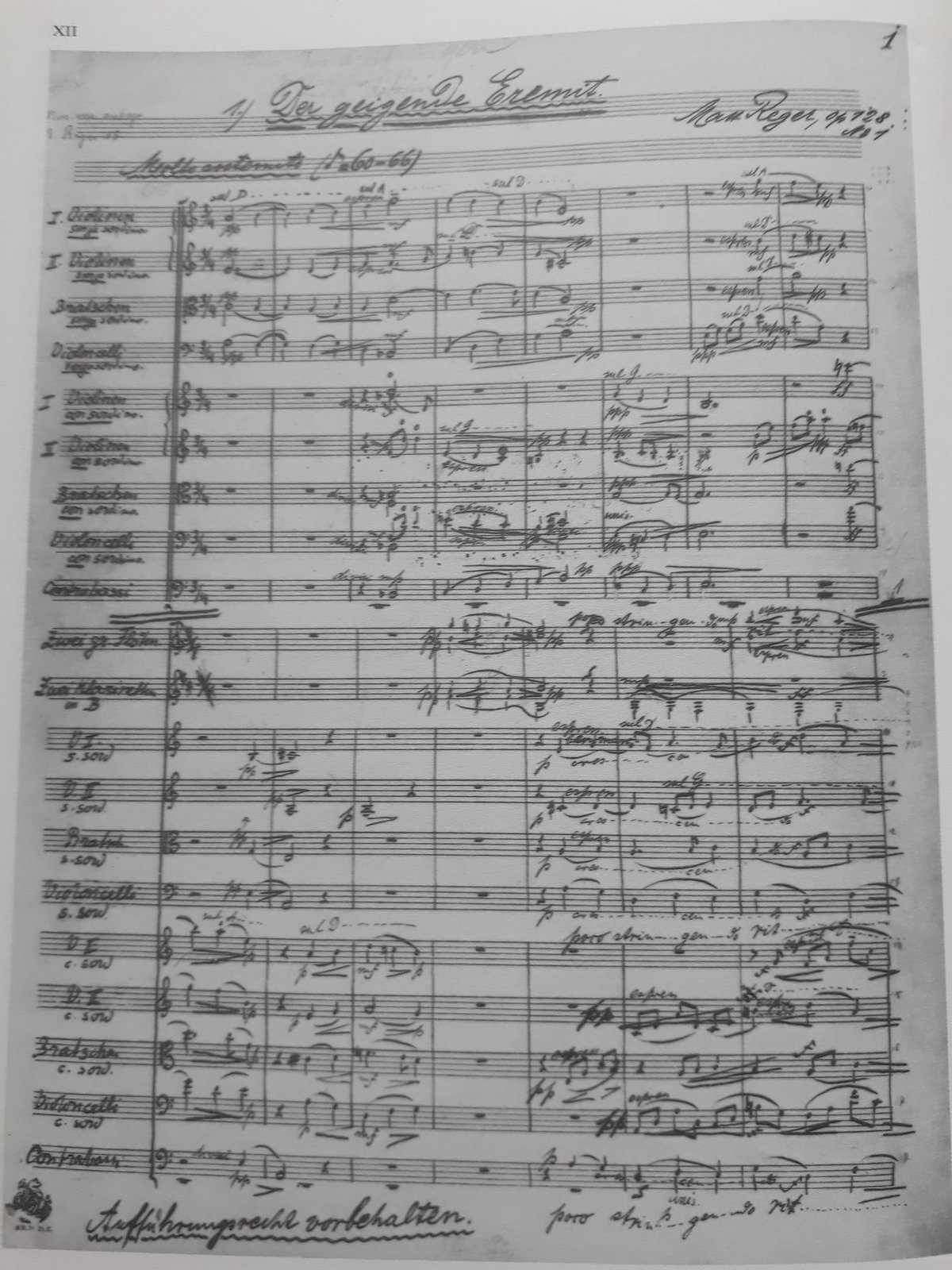

絵画の中で「隠者」がヴァイオリンを弾いているように、レーガーの交響詩中でもヴァイオリン独奏が入ります。また、特別な管弦楽法の一つにはコントラバスを除く弦楽器セクション(第1ヴァイオリン、第2ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ)がそれぞれ2群に分けられており、弱音器を付けているグループと弱音器を付けていないグループに分けられているのです。弦楽器群が2種類の基本的に異なる音色に分けられており、担う役割も異なるように書かれています。第1グループは弱音器なしのグループで、独奏ヴァイオリンに寄り添うように歌い上げます。第2グループは、第1グループとの関係性の中で役割を与えられており、第1グループと共に奏する時には細かな音符による伴奏形を演奏することが多く、影になります。第1グループが演奏しない時にはゆったりした主旋律とそれに付随する和声を奏しますが、基本的には第1グループが主旋律を奏する時よりも弱奏をすることが多く、彼方から聞こえるエコーのようです。弦楽器群の基本的な音色の区別が、驚くほど透明度の高い立体感を生み出しています。

(レーガー『ヴァイオリンを弾く隠者』冒頭、弦楽セクション。グループ分けされた弦楽器群を別々に記譜する珍しいスコア・フォーマット)

(レーガー『ヴァイオリンを弾く隠者』冒頭、自筆譜ファクシミリ。迫力ある筆致)

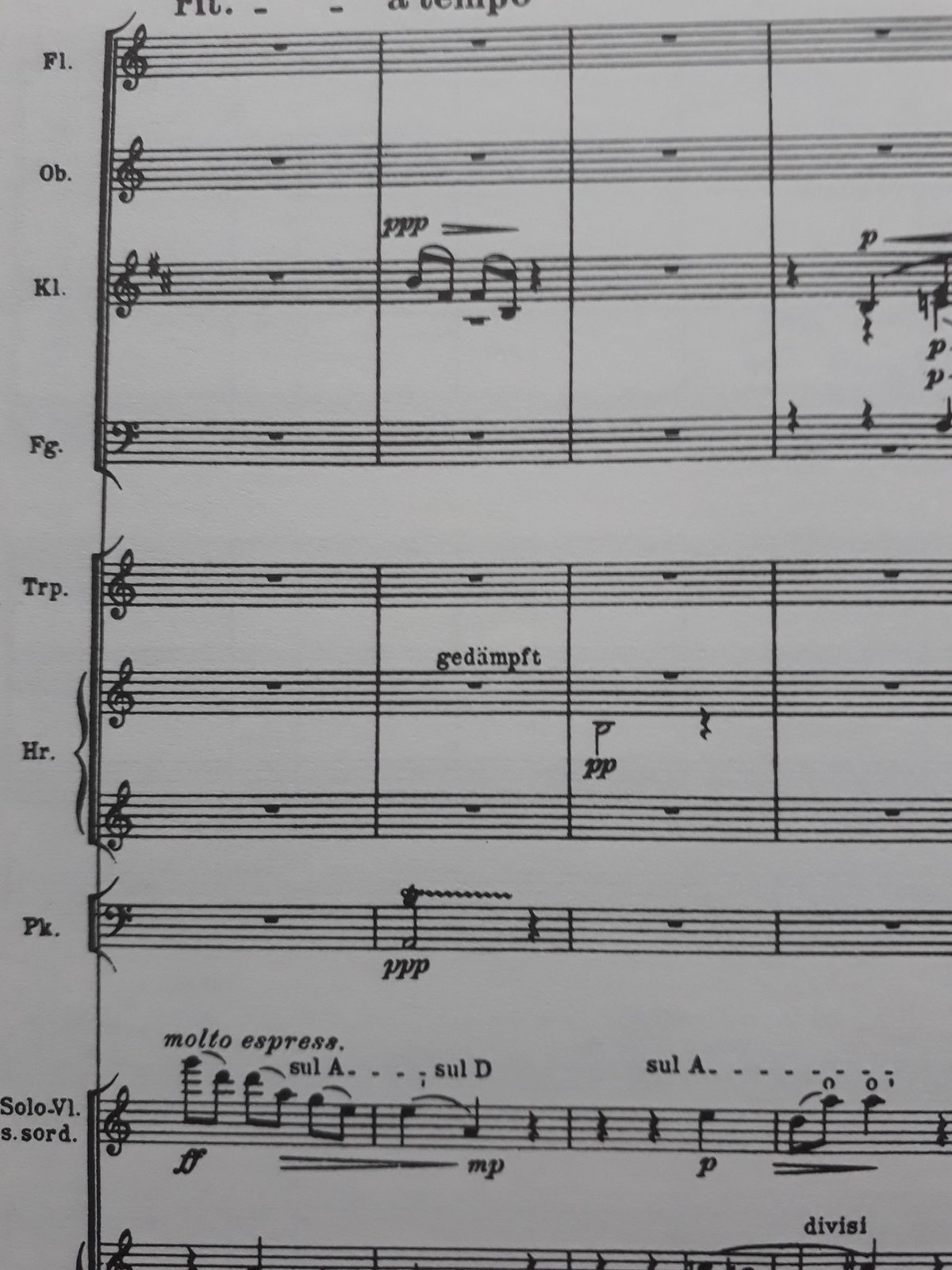

弦楽器と管楽器のバランスは、後期ロマン主義の流れを強く汲む作曲家らしく、完全な弦楽器主導型で書かれています。オーボエやクラリネットにほんの少しのソロ・パートがある意外は、弦主体の音楽に対してちょっとしたコメントをするような感じです。しかし、大変よく吟味され、制限された音数で音楽に意味深な表現を持たせている点が、象徴主義絵画の表現と重なります。

(ヴァイオリン独奏のE-Gモチーフに挟まれた2小節の間に逆行形のG-Eモチーフをごくごく弱奏で挟むフルート。意味が重い表現。)

(独奏ヴァイオリンが八分音符のアルペッジョを歌い上げ、最後のフレーズをまとめる時に、その線からこぼれ落ちるように繋がるクラリネット。ごく弱奏の単音で和音を薄く支える儚いホルン。)

レーガーの音楽としては異例の透き通るようなオーケストレーションを堪能する特殊な音楽です。私はこの曲が実際にコンサートで演奏されているという情報を得たことがありません。CDはいくつか出ているようですが、とにかくレーガーの管弦楽曲は実演を聴く機会に恵まれません。いつか実演に触れてみたい作品です。音源試聴は以下のリンクからどうぞ(タイトルが『レーガー、ベックリン組曲第1部』となっていますが、俗称みたいなものです)。

作曲活動、執筆活動のサポートをしていただけると励みになります。よろしくお願いいたします。