楽譜のお勉強【71】ヨーゼフ・ハイドン『騎士オルランド』

ヨーゼフ・ハイドン(フランツ・ヨーゼフ・ハイドン、Joseph Haydn, 1732-1809)はモーツァルト、ベートーヴェンと並ぶ西洋音楽の古典派を代表する大作曲家です。104曲(+α)の交響曲、70曲近い弦楽四重奏曲を残したことが最大の功績です。特に交響曲は音楽史に名だたる名曲が含まれています。多作家であるが故にたまには会心の一曲を書くこともあるというレベルのものでは全くなく、それほど演奏頻度に恵まれないものでも驚くほどの完成度と新鮮な表現に溢れています。交響曲がクラシック音楽を通じて大事なジャンルへと成長していくきっかけを作った作曲家と言って過言ではありません。モーツァルトと違ってオペラをあまり残しませんでしたが、声楽作品にも傑作を残しています。特に2つのオラトリオ『天地創造』と『四季』は西洋音楽史に残る感動的な作品です。他に宗教合唱曲にも名曲があります。ハイドンのオペラは彼の死後、忘れられました。20世紀に入って、さまざまな古典音楽の再評価が進む中で、ハイドンのオペラも注目されます。『月の世界』(»Il mondo della luna«, 1777)や『アルミーダ』(»Armida«, 1783)などがたまに上演されています。個人的には完全な形で残ってはいませんが、『薬剤師』(»Lo speziale«, 1768)なども面白い音楽だと思っています。本日は、『騎士オルランド』(»Orlando Paladino«, 1782)を読んでいきます。

有名とは言えない曲なので楽譜はやや入手しづらいのですが、ヘンレ社が刊行しているハイドン全集の2分冊のスコアが手に入ります。長い第1幕(200ページまで)が第1巻、第2幕と第3幕(201から410ページ)が第2巻となっています。登場人物はオルランド(シャルルマーニュのパラディン、テノール)、アンジェリカ(カタイの女王、ソプラノ)、メドーロ(アンジェリカの恋人、テノール)、アルチーナ(魔女、ソプラノ)、ロドモンテ(バルバリアの王、バス)、パスクワーレ(オルランドの従者、テノール)、エウリッラ(羊飼いの娘、ソプラノ)、リコーネ(エウリッラの父、テノール)、カロンテ(黄泉の川の渡守、バス)です。オーケストラはフルート、オーボエx2、ファゴットx2、ホルンx2、トランペット、ティンパニ、弦楽と通奏低音となっています。あらすじはアンジェリカに横恋慕するオルランドが嫉妬に狂って追いかけ回し、さまざまな迷惑をかけつつ、最後は黄泉の川の忘却の水でオルランドの記憶を奪って正気に戻すといった内容で、主人公がとんでもない狂人なのが人気のなさに繋がっているかもしれないと思います。少し詳しいあらすじは以下のリンクをご覧ください。

物語はあまり共感を呼ぶものではありませんが、音楽はなかなか工夫に満ちていて、乱雑な台本に沿った不条理な表現が随所に聞かれるので面白いです。ハイドンはカール・フィリップ・エマニュエル・バッハの影響を強く受けたことで知られていますが、デュナーミク(強弱)やテクスチャー、アーティキュレーションの交替、アクロバティックな歌唱技術の要求など、多感様式の残滓は各所に聞こえます。大胆な楽曲構成は物語の狂気を充分に表現したもので、意外とハイドンの書法に合っている台本だったのかもしれないとも感じます(ただし、ハイドンが自分で台本を選んだわけではありません)。楽譜全体として、一部の例外を除いて通奏低音の数字が書いていないので、レチタティーヴォなどは少し読みづらいです。添付したリンクの音源はアーノンクールによる録音で、レチタティーヴォの通奏低音の表現にとても感心した箇所がたくさんありました。上演の動画もあったのですが、曲の切れ目で謎の音飛びが頻繁に起こるのと、CMが挟まりすぎているため、音だけの動画を上げました。

第1幕の最初は変ロ長調の「シンフォニア」から始まります。この「シンフォニア」はいわゆる劇の序曲です。ハイドンの交響曲の一つに数えられるものではありません。形式的にもソナタ・アレグロ形式ではなく、ロンドのように、何度も冒頭主題が回帰します。特徴は弦のマルテラート(発音を非常にはっきりとすぐに弓圧を開放させる奏法)がたくさん書かれており、快活な拍節感が強調されていることです。主題が低音楽器に何度か移りますが、その時は長い保続和音が高声部で続きます。そういった時にアーティキュレーションと持続の対比が効果的に鳴り響き、壮麗な印象を与えます。『騎士オルランド』はドラマ・エロイコミコ(Dramma eroicomico)とされており、いわゆる英雄譚です。蓋を開けてみれば頭のおかしな主人公が暴れる変なお話ですが、英雄譚らしい序曲があてがわれています。

序曲の後はエウリッラ、リコーネ、ロドモンテの三重唱から始まります。6/8拍子のアレグレットから始まり、快活な4/4拍子のアレグロへと続きます。このアレグロ部分はかなり凝ったオーケストレーションがみられます。例えば弦楽器が和音をトレモロで伸ばしている時に、最初の1音を強奏、後続音群を弱奏で震わせ、内声部にある管楽器は普通に強奏で伸ばしているような箇所があります。前景と後景の交替のような効果もありますし、歌声を弦楽器の音圧が邪魔しないような配慮にもなっています。また、歌が2拍の付点のリズム(実際には第2拍は八部休符)で歌う箇所で、ヴァイオリンが裏拍から始まるオクターブ奏を演奏します。裏拍はマルテラートで強調されます。これは声楽と渾然一体となって、歌の裏拍に微細なこぶしが入ったような非常に面白い効果を生んでいます。

4曲目、エウリッラのアリアはとても技巧的な歌い回しが目立ちます。高音(B5)まで細かい音符でゼクエンツで上行していく様子や、長いメリスマなど、装飾的なオーケストラ書法に彩られて美しいです。技巧的な歌唱は続きます。7曲目のアンジェリカのカヴァティーナ(素朴な旋律を持つ歌謡的な声楽曲)でも、細かな装飾的メリスマが聞かれます。しかしこのカヴァティーナで特に面白いと感じたのは、「恋する魂、これは何でしょう?」と歌う時にとても長く伸ばした音で終わるのですが、その伸ばした音の2度下で同音連打の意味深なフレーズが2回オーボエで奏され、心の戸惑いのような効果を生み、フレーズの最後に半音上がって疑問形を作っています。この音は次のフレーズの先取音なのですが、次の小節で始まる先取された音は実は倚音で、さらに解決先を伸ばします。「あなたが愛を感じたなら、慈しんでそれを言ってください」と続く歌をためらいがちに続ける心を柔らかく表現しています。表現は柔らかいのですが、息のコントロールなど、声楽の技術が求められる場所でもあります。その後、気持ちの高まりをコロラトゥーラ的に細かい音型でハイCまで上行して終わります。

女性歌手のテクニカルな歌唱はどんどん続きます。11曲目、アルチーナのアリアでは旋律こそ分散和音を拍に乗せて上下動するだけのシンプルな作りが多いですが、その音域が問題です。あるフレーズではC5から始まりG5へ跳躍したあと、どんどん下がっていき、B3まで下がります。ソプラノとしては相当な低音で、苦しそうな地声になる歌い手が多いでしょう。このように極端な上下動を繰り返すフレーズがたくさん出てくるアリアで、長調なのに魔女の妖艶な感じや魔性も感じる声質の変遷が聞かれ、性格的表現に溢れた音楽です。

15曲目のパスクワーレのカヴァティーナは、和声の声部処理上不自然な旋律線を用いることで、独特の諧謔味を実現します。通常、音階の7番目の音(導音、ドレミファソラシのシ)は、その直後に半音上行し、主音(ド)に解決します。ホ長調のこの曲でも導音が主音に解決するのですが、半音上行するのではなく、長7度下行して解決するという、変な動きをします。歌いにくいだけでなく、「外した」感じが演出され、和音にはハマっている音なのに、進行上不自然に聞こえる面白さを利用しています。実はこのような極端な跳躍を伴う進行は7曲目のカヴァティーナにすでに現れていて、何と半音上行ではなく、短9度上行跳躍という進行が書かれています。ただし、こちらは別の道筋として、1オクターブ上の音も書かれており、半音進行で歌うこともでき、私が確認した録音では全てそのように歌われていました。

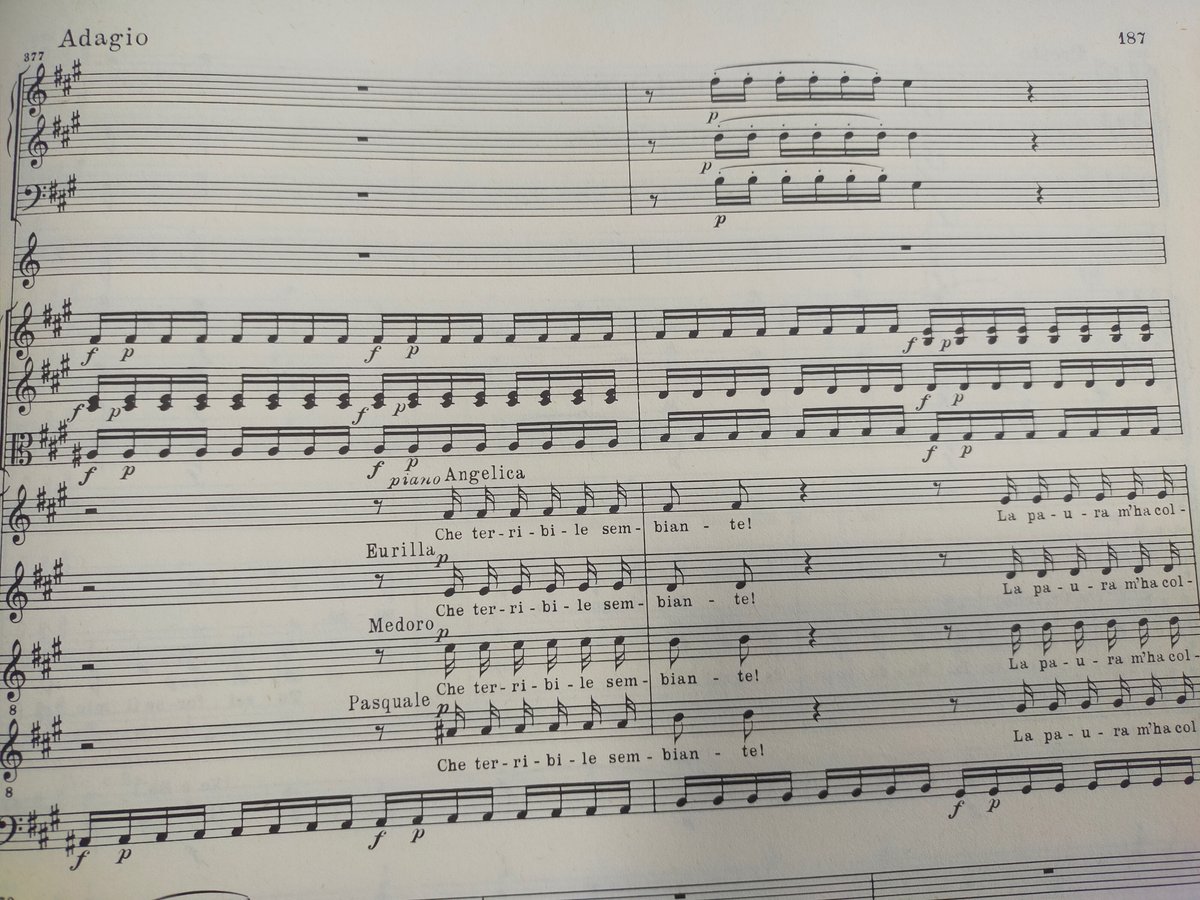

19曲目、アンジェリカのアリアは長大で技巧的なメリスマ唱が圧巻の表現を生んでいます。休符を挟みますが、実に12小節にわたる装飾的で長大なフレーズは第1幕のクライマックスの一つでしょう。21曲目レチタティーヴォ・アコンパニャート、22曲目アリアと主人公オルランドの長大なソロが続きます。特にアリアは心理描写に優れ、オルランドの気持ちの昂りが徐々に加速していくオーケストラによって巧みに表現されています。二拍取りの伴奏に八分音符の刻みで進む音楽が、バスもエイト・ビートの刻みに細かくなっていき、その後高声部が16部音符の刻みへと細かく展開していきます。このアリアが24曲目のフィナーレへと導いていきます。フィナーレは通常のナンバー・オペラのフィナーレと同様、登場人物たちそれぞれにスポットが当たりながら独唱と重唱を聞いていくものですが、特にアンジェリカ、エウリッラ、メドーロ、パスクワーレの短いアダージョの四重唱は美しいです。オルランドに対し「何と恐ろしい表情だろう。怖くてたまらない」と歌う箇所ですが、細かく刻まれた音節が、声の震えを表現していて、一瞬の場面ですが、印象が強いです。最後は全員でプレストの音楽を堂々と歌って第1幕を締めます。途中に現れる下行半音階も印象的です。

第2幕は割と長めのレチタティーヴォのあと、ロドモンテのアリアから始まります。劇中でも割と珍しい短調の曲でニ短調で書かれています。プレストで嵐のように疾走する音楽で休憩した観客を劇の世界に引き戻します。続く28曲目のメドーロのアリアは倚音をおしゃれに多用した抒情的なアダージョです。ヴァイオリンは弱音器を付けられ、曲中でも珍しい表情記号カンタービレ(歌うように)が添えられています。中盤に挟まるヴィヴァーチェ(速く)の部分も、先取音を多用した八分音符の歌唱がテクニカルで充実しています。

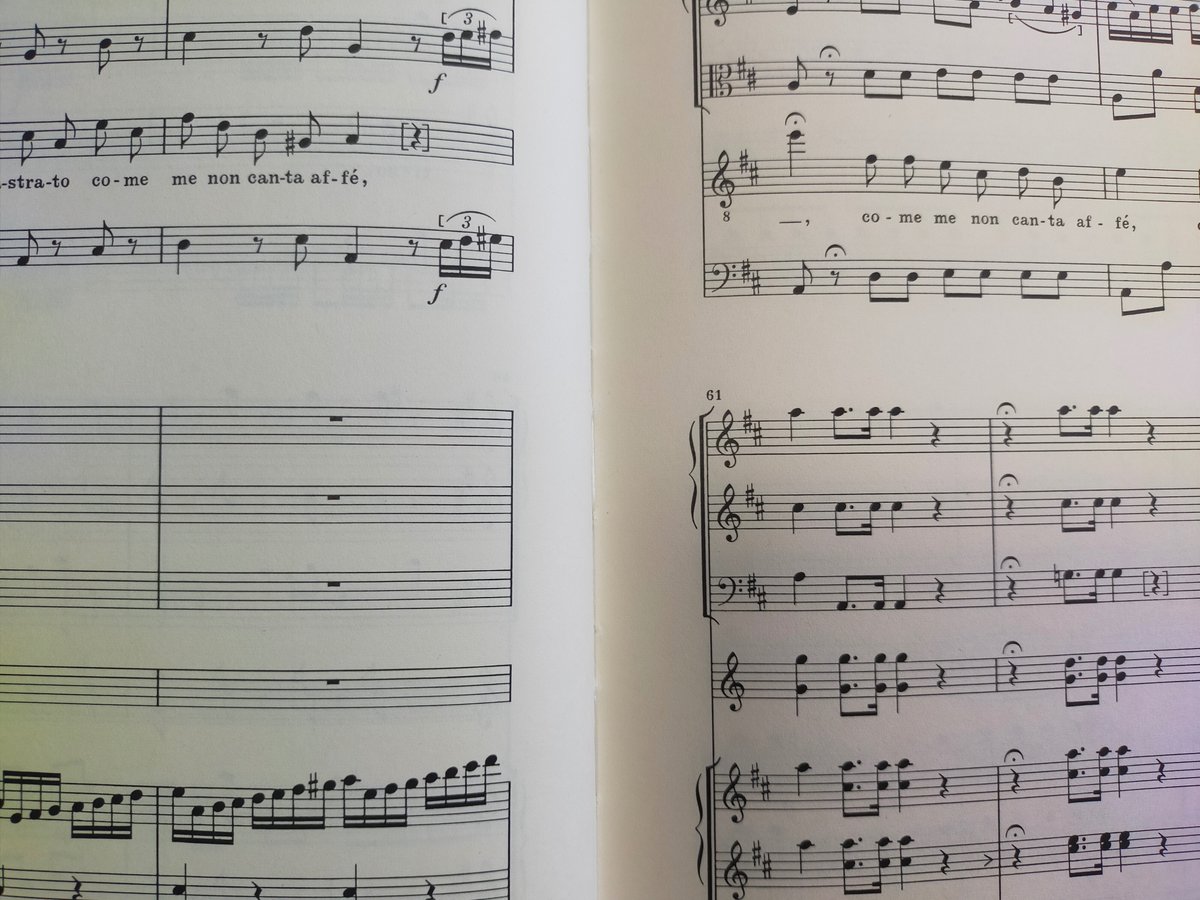

32曲目、エウリッラとパスクワーレの二重唱は笑ってしまう音楽です。とてもシンプルな独唱をエウリッラが延々と歌いますが、途中からパスクワーレが感嘆詞を挟んでいきます。「アー(Ah)」とか「オー(Oh)」とかです。これをエウリッラのフレーズの切れ目にため息のように挟んでいくのですが、よく聞いてみると、「イー」とか「エー」とかも言っています。エウリッラの歌はフレーズがどんどん短くなり、合いの手を挟む間隔も短くなります。一通り合いの手を入れ終わった後、少し長いフレーズに戻ったら、長めの合いの手が入りますが、「アエイオウ」と歌ってしまっています。ため息かと思っていたら(実際にエウリッラは「ため息が出ちゃう」などと歌っています)、発声練習でしたという滑稽味の音楽。

続く33曲目、アンジェリカのアリアは長い装飾的メリスマの中に何度もハイCが登場する高音唱の技巧を満喫する音楽です。アンジェリカは高音をさらに36曲目のメドーロとの二重唱でも披露します。33曲目のアリアでも出てきたのと似た音型の長いメリスマ唱が現れますが、今度はイ長調になっているので、更に高音のC#6です。また対応するメドーロも長い装飾的なメリスマ唱を披露しますが、こちらは劇中で最も細かな装飾音が書き込まれていて、とても技巧的な音楽です。

38曲目のアリアはオルランドの見せ場です。かなり早口の歌唱が聞かれます。また管弦楽の書法が凝っていて、旋律線をなぞりながら、下方刺繍音で不思議な節回しを歌の旋律に添えたり、細かい下方刺繍音を長い保続音の中に混ぜて独特の心理状態の揺れを生み出したりします。また、管弦楽の中に現れる旋律が対位法的に処理されているものが多いのも特徴です。これまでに見てきたような歌唱の技巧に凝った曲というより、作曲技法に凝った曲という印象です。

40曲目のパスクワーレのアリアも大変凝った音楽です。冒頭「スパイか」と歌う時にロングトーンの歌唱が決まるのですが、実に6小節もの間、音を伸ばし続けています。この小節間には最初の前奏の音楽がほとんどそのまま入ります。メインの歌声を保続音に使っている例も珍しいですが、伸び続ける声はそれだけで強大な表現力です。しばらく歌うと極端なテクスチャーの変更があります。急に6連符の分散和音が演奏されて、気持ちを急いてみたり、強くマルテラートを施されたかなりの高音までの上行音階が現れてみたり、目まぐるしく音楽の情景が変わっていきます。このアリアの最も驚くべきは音域です。裏声を用いることになるのですが、何とパスクワーレはE4まで歌います(テノールの上加線3本加えたミの音)。この裏声は17曲目のパスクワーレのアリアにも出てきますが、40曲目の方がより技巧的なパッセージになっています。歌唱の技巧が凝らされたオペラだということが決定付けらました。

第2幕のフィナーレへと続きます。第2幕のフィナーレでは最後の方にオルランドを除く登場人物たちのカノンが聞かれますが、これがとても面白いです。対位法をたくさん聞く音楽がこれまでにあまり出てきていないため、堂々としたカノンが出てくるととても耳を引きます。歌詞も「少しずつ」と言っているので、「少しずつ」声が重なって大きな合唱を作り出している演出も直接的ですが素晴らしい効果です。逆に劇の最初の方にこのようなカノンが出てきたら、シンプルすぎて聞かせる要素にはなりにくかったと思います。大きな音楽を構成する時には、全体のどの辺りで何を提示するかという問題はとても重要なのです。

第3幕で黄泉の川の渡し人カロンテが登場します。レガートで演奏される分散和音は川の流れでしょう。静かな流れに乗って自己紹介的なアリアを歌います。オルランドのアリアなどを挟みながら続くのは49曲目、器楽による戦闘の音楽「コンバッティメント」です。英雄譚なので戦闘シーンがあります。オルランドとロドモンテの対決です。興味深いのは古典派の音楽の長調への偏愛です。不気味な黄泉の国のカロンテのアリアも、ドラマティックな見せ場となりそうな対決の音楽も長調で描かれています。ロマン派だったら短調にしそうだと思ってしまいます。しかし不気味な川の流れを長調の調べで描くのも、激しい対決の場をラッパの音のような長調の音楽で盛り上げるのも、よく考えてみたら効果は悪くなさそうです。全体として長調が目立ちすぎているために、その効果も今日の耳からしたら少し薄まっているようにも感じますが、もう少し影を帯びた音楽が全体に散りばめられていたら、不気味なシーンや激しいシーンで明るい響きを用いることも良い効果だと考えました。この後、いくつかのアリアを経て合唱をもって短い第3幕が終わり劇が閉じられます。

『騎士オルランド』は、全体に歌手の技巧に支えられるオペラだと感じました。歌い回しに工夫が施された作曲が目立ち、そこが一番の魅力です。しかし構成もよく練られていて、たとえばレチタティーヴォは、後半になればなるほどレチタティーヴォ・アコンパニャートに変わっていきます。チェンバロとバスの音でシンプルに支えられていた劇の進行が、作り込まれた管弦楽の響きに置き換わっていき、劇的な展開を促す構成にしてあるのです。前半では歌唱の技巧は半ば愉快な表現を作ることに用いられていましたが、後半では作曲上の緊張感を増す使用法も増えていきます。つかみと展開を心得た作法を確認したので、ハイドンがもう少しオペラに縁がある仕事場であったら、今よりもずっとオペラでも評価された作曲家になっていたかもしれないなと思いました。古典派の音楽の持つ風格は年の瀬に似合うと思います。2022年の「楽譜のお勉強」の最後に読みたいと思っていた『騎士オルランド』の楽譜を読むことができました。来年も色々な音楽を勉強していきたいと思います。来週の投稿は、一年の振り返りを書きます。

作曲活動、執筆活動のサポートをしていただけると励みになります。よろしくお願いいたします。