楽譜のお勉強【31】ハンス・トマラ『歌』

ドイツの中央よりやや南西にダルムシュタットという小さな町があります。フランクフルト・アム・マイン(通称フランクフルト)という大きな国際空港で有名な街があるヘッセン州に位置し、人口15万人ほどの町です。日本では馴染みの薄い町ですが、実は現代音楽の作曲を学ぶ人にとっては大変有名な町なのです。1947年にこの町でダルムシュタット国際現代音楽夏季講習会(Darmstädter Ferienkurs、公式にはInternationale Ferienkurs für Neue Musik)という講習会が始まりました(発足は1946年)。現代の新しい音楽を作曲する人や演奏する人が一堂に会し、新しい音楽の語法や技法、演奏法を学ぼうという趣旨です。講習会期間は2週間前後で、毎日レッスン以外にも多くの演奏会やレクチャー・イベントが開催されます。歴史ある講習会ですが、現在でも大きな影響力を持っています。特にドイツ語圏の作曲家たちは、この講習会で話題作を発表して大きな音楽祭へ羽ばたいていくことがしばしばあります。それにしても「現代」音楽とは「古い」歴史があるものだと思ってしまいますが。

私はこの講習会に足繁く通ったわけではなく、一度だけしか受講していません。まだ留学する前、2008年に参加しました。とにかく世界中からやる気のある若手作曲家、演奏家が集まっている場なので、話の合う仲間に出会えることは楽しいのですが、全体に漂う「競争」の空気が苦しくて、一度の参加でお腹いっぱいになってしまいました。私が参加したどの講習会よりもギラギラしてハードな講習会でした。ただ、この時に出会った色々な国の演奏家や作曲家は、今でも良き友人として連絡を取り合っている人が何人もいます。世界に仲間がいるのは幸せなことです。

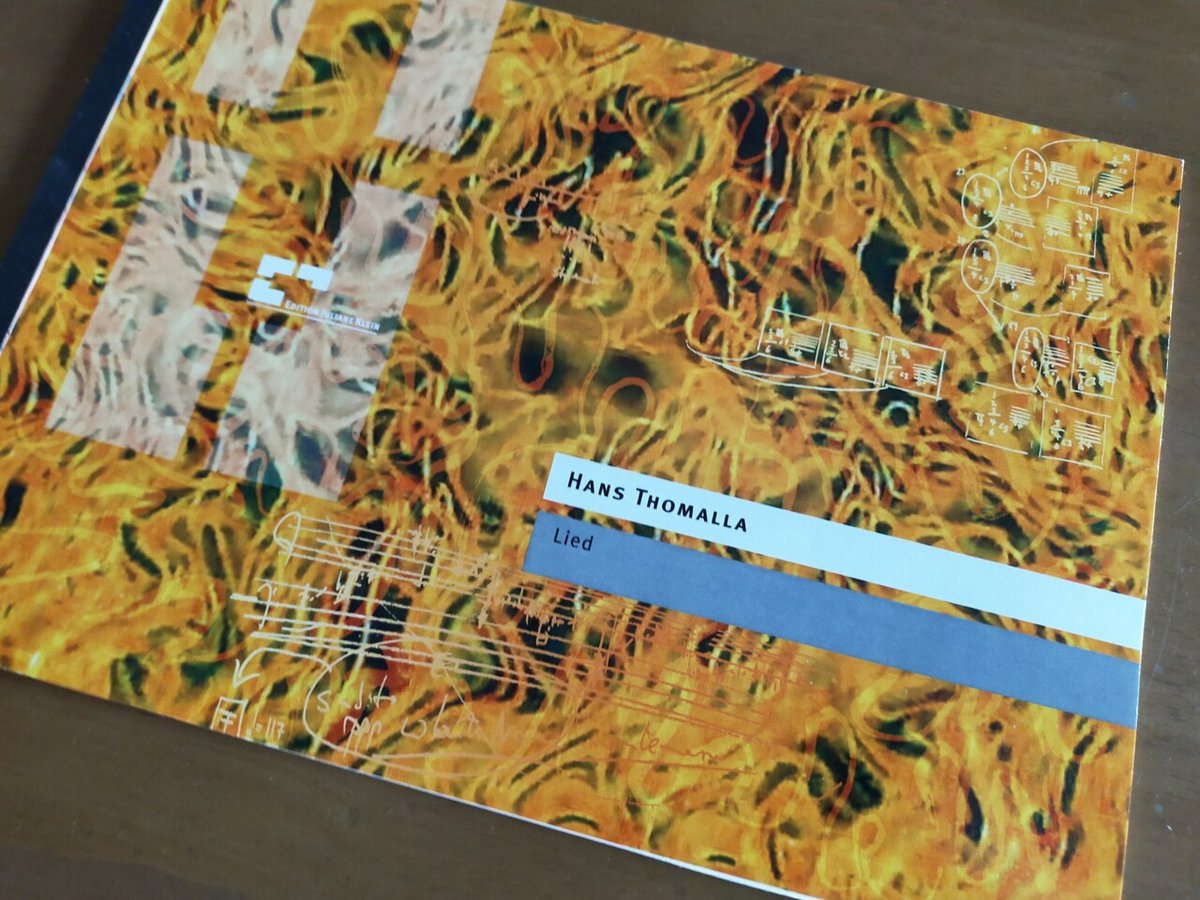

私が講習会に参加した2008年は、個人的に大変お世話になっている作曲家のマノス・ツァンガリスが講師として参加していました。他には、ヴォルフガング・リーム、ブライアン・ファニホウ、マルコ・ストロッパ、望月京、イザベル・ムンドリー、クラウス・ラング、ヴィキンタス・バルタカスといった作曲家たちが講師を勤めていました。講師とは別に招待されていた若手作曲家も何人かいて、そのうちの一人がハンス・トマラ(Hans Thomalla, b.1975)です。その年にダルムシュタットで初演された彼の曲が『歌』(»Lied«, 2007-2008/rev. 2012)でした。初演時の私は、フランス・スペクトル音楽以外で響きの内部構造を丁寧にじっくりいじり回す音楽に馴染みがなく、きれいな響きはするけれども聞きどころが分からない音楽という印象を持ちました。2009年にドイツに留学してからの私は、様々な音楽祭でトマラの音楽を聴く機会もあり、彼の音楽の魅力を次第に分かってきたので、数年前にこの楽譜を買ってみたのでした。しかし、多忙でなかなか読む時間を作れなかったので、今回読んでみます。

『歌』は、声楽のために書かれた作品ではありません。テナーサックス、ヴィブラフォン、ピアノのために書かれた三重奏曲です。アイヒェンドルフの詩『黄昏』の冒頭「夕闇が翼を広げようとしている」という句が楽譜冒頭に書かれています。アイヒェンドルフの『黄昏』(Zwielicht)は、シューマンの『リーダークライス』に含まれる曲が大変有名です。その和題の通名に倣い、訳を『黄昏』としましたが、『薄明』とかの方がしっくりくる感じもします。トマラの『歌』とシューマンの『黄昏』に関連がありそうかどうか、楽譜内の音を比べてみましたが、厳密に何か関連を見つけることは出来ませんでした。トマラの書いたプログラム・ノートにも関連について言及はありません。

(リンク先の演奏のサックス奏者・作曲家サリム・ジャヴィッド氏は、ケルンで私の「現代の管弦楽法」の講義を受講していました。懐かしいです。)

トマラが言うには、この作品はシンプルな、ほとんどテンプレ的と言ってもよい音型でゆっくりしたメロディーとそれを支える6音から成る和音が作られているそうです。確かにピアノ・パートの和音は6音で構成されているものが多いです。冒頭はCメジャー・コードの第2転回形にDメジャーの第1転回形が乗っかっている形です。ヴィブラフォンによって各和音の6度音程フレームが色彩を添えられます。Cメジャーのディアトニックな平行三和音としてDメジャーを組み合わせていますが、この考え方で作られたディアトニック・クラスター的な和音が続きます。高音域にある時は転回形に距離を持たせて配置して、6音から成る和音の印象を強める響きとして扱い、低音域にある時はディアトニックな並列で、6音から成るクラスターのような扱いです。ピアノの高音のクリスタルな質感の響き、低音が密集して弾かれた時の音程感の喪失とうねりを生むバスの関係性が魅力です。さらにその和音奏の間には6音和音を上行分散和音としてメロディーとして認識しやすい形で提示しています。音域としては高音域から始まり(ピアノ)、中低音域(ヴィブラフォン)、高音域(ピアノ)という具合に続きます。ピアノとヴィブラフォンは緊密に関係し合っています。

トマラがメロディー・パートと呼ぶサックスは、33セント高められたG3から始まります。Ab3、A3、四分音高められたB3、と上行漸次進行が続き、Bb3、四分音高められたBb3、四分音高められたAb3と続き、一つのフレーズが終わります。上行から始まり下行するかに見せかけてウロウロして終わっていてお洒落です。微分音の扱いが緻密で、演奏家に困難な要求をします。通常の四分音に加えて、通常より14セント高められた音(第5倍音相当)、33セント高められた音(第7倍音相当)、それぞれの鏡像音程として、14セント低められた音、33セント低められた音が用いられます。サックス・パートには具体的に指使いが記載されていますが、平均律と純正調の耳を即座に切り替えてイントネーションを作っていく必要があって大変そうです。ただ、このような困難を強いる理由も明瞭なので、後述します。

サックスの冒頭の音(+33セントG3)は、ピアノとヴィブラフォンの初打の後に奏されますが、その時にヴィブラフォンはAb3とC4をごく弱奏でトレモロしています。関係性を見ると、C4はピアノ・パートの下部で鳴っているCメジャー・コードを補強しています。A4はサックスの最初の音と非常に近い距離なので差音を生み出す要因になっています。ここでは皆がごくごく弱奏で、なおかつ鳴っている音が多いので、きれいに差音のうねりを聞くことは難しいのですが、『歌』ではこの後、差音のような効果を楽器の書法によって模倣していく内容が多く見られるので、作品のねらいの一つでしょう。また、サックスとピアノは役割が別のものとして固定されている箇所が多いのですが、それらを繋ぐ役割をヴィブラフォンが担っているとも言えそうです。

作品は4つのストローフ(連、詩の一単位)と、3つのリフレイン、コーダから出来ていると作曲家は述べていますが、この区切りは私にはそれほど明確ではありませんでした。リハーサル記号として冒頭に[A]が与えられ作中で[E]まで用いられます。[E]の後にコーダと書かれた部分があり、部分の8分割に対応しません。二重小節線やテンポの変わり目などもこの形式には対応していなくて、内容から読んでいくしかないのですが、特に前半がはっきりしないのです。中盤以降はアーティキュレーションや強弱の書き方等、明らかに前の部分から変わったと見られる箇所があるのですが、はっきりしない前半は、そのように聴くべきなのでしょう。曲は謎めいていた方が、何度も聞けます。アイヒェンドルフの『黄昏』は4つのストローフから成っています。作曲上、重要な区分だったのだろうとは想像できます。

6小節目からのサックス・パートに、伸ばしている音を震わせる指示があります。ヴィブラートやトリルではなく、ぼんやりマルチフォニック(重音)が響いてくるような振動を意図しているようです。そして33小節目からは頻繁に、この振動を一秒にどのくらい発生させるか、具体的な数字が与えられ始めます。これが小節単位(新しい音の発音点)で変化していき、それとは別のパルスの関係を与えるためにヴィブラフォンが同音連打で振動を表現します。この箇所からはピアノはサックスの一部となります。サックスが振動なしで奏する音が旋律中に混ざっているのですが、そのタイミングでサックスと密集配置の微分音程でぶつかる音をピアノが奏し、サックスが一人で行うのとは別の、本物の差音による振動を聞かせます。そして、ピアノが減衰していくタイミングでサックスはヴィブラートを開始したり、マルチフォニック・ビーティングを開始したりして、色彩感豊かな震えるメロディーが聞こえてくる仕掛けになっています。

43小節目から、前述の異なる調律の考え方を作品内で奏し分ける必要が明確になります。サックスのメロディーのオクターブ以上を跨ぐ上下動が増えてくるのですが、ある音からマルチフォニックを発生させ、そのマルチフォニック内の高次倍音から次の旋律の開始音を探っていくのです。冒頭とは全く違う素材に見えますが、実はこれは冒頭のメロディーの変奏になっています。そもそもここで用いる予定だったマルチフォニックの構成音中、最も低い音を冒頭の旋律にしていたのです。この音の選出の仕方であれば、最初にいきなり神経質な微分音から始まる理由も納得がいきます。作曲を開始したのはこのあたりからだったのでは、と推察しました(作曲家は曲の最初から最後まで順を追って作曲するとは限りません)。ストローフと彼が呼ぶ理由もよく分かりました。分かってみるとまるで有節歌曲のようでもあります。

続く82小節からは、それまでマルチフォニック等から導き出してきた和音を低音から高音への分散和音の形で方向性を持つ動きのメロディーにしました。これは実は冒頭でピアノとヴィブラフォンがすでに示していたことで、各楽器の役割が曲が進むごとに有機的に関わって解答を聴かせていくのが分かります。作品自体が種明かしをして説明的になる音楽は好みではありませんが、この作品ではそのようなことはなく、各部分の関連は、音を聞くだけではなかなか気づくことは出来ません。トマラが解説で語っているように「シンプルな語法とは逆説的な言い表せない豊かさを探して」いるのだと理解します。

シンプルな発想、着想、技法とトマラは言います。西洋音楽史上生まれた曲で、幾度も聴くに耐えうる音楽的豊かさを持った作品のうち、少なくない数の曲が、単純な考え方と技術で丁寧に細部まで作曲され、驚くべき表現を獲得してきたものです。トマラの音楽は静謐で内省的、内へ内へと潜っていくようなものが多いです。最後に、彼のプログラム・ノートの結びの言葉を紹介して終わります。

『歌』はこれら(和声、響き、線、和音)の狭間から「薄明(黄昏)」の歌を歌う、もしくは「薄明」それ自体が歌っている瞬間を捕まえる試みである。

*「楽譜のお勉強」シリーズ記事では、著作権保護期間中の作品の楽譜の画像を載せていません。ご了承ください。

作曲活動、執筆活動のサポートをしていただけると励みになります。よろしくお願いいたします。