リトライ(全5話 6,982文字)

Ⅰ.プロローグ

都会に出て挫折を味わい、田舎に引きこもっていた人間が、また都会へ出るに至るまでの話を、まずは書こうと思う。

徳島県の山奥で、4年ほどキコリの仕事をしていた。その関係で県の外郭団体の臨時職員として半年間の森林調査員に採用される。

その6ヶ月間は徳島市の実家から県庁まで通っていた。(祖谷の山奥からだと車で2時間以上かかる)

して、半年が過ぎ去り、

「さて、また山奥に戻るか」とか「新たな場所を見つけるか」と思案していたら、更に2ヶ月が経っていた。

悩むより、まずは、行動だと自分に言い聞かせ、大阪に出て、西成のドヤ街までやってきた。手持ちのお金は8万である。

とにかく日銭を稼がないと詰んでしまう。そんな切羽詰まった状況で、建築系の日払い労働を2ヶ月ほどやっていた。

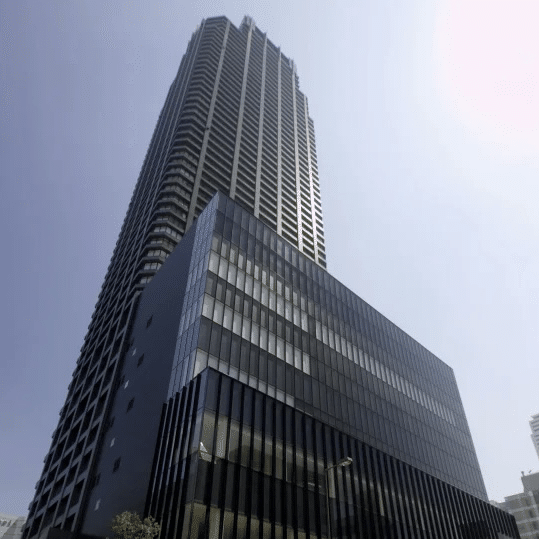

その中でも、思い出に残っているのが、"北浜タワー" である。2008年の夏だったと記憶している。

当時は日本一の高層マンションという謳い文句で、西成から多くの労働者が現場へ駆り出されていた。

真夏の炎天下の中、鉄筋など重たい材料を背負い、高層階までひたすら階段を登った記憶がある。クレーンや荷物用エレベーターがあるのだが、C級下請け業者には、それらを使える権利が無かった。

もう一つ別の、建築現場エピソードを書こう。仮に佐藤組という、日雇い斡旋の現場代理人が、15人の作業員を連れて西成からやってきた。ちなみに僕もその作業員の1人である。

「佐藤組、15人、新規で入りまーす」

まあまあ大きな建築現場で、新規入場者教育というものが、必要となりだしていた頃である。

「安全書類、書いといてな」

とゼネコンの現場監督に言われ、チェッと舌打ちした佐藤組の代理人は、

「お前が佐藤二郎で、全員の分を書け」

と僕に指示してきた。ほぼ全員が日雇い労働者なので、もちろん労災なんてかけていない。

それを現場代理人はとりあえず、正社員という形で書類を偽造させようとするのだが、、、、あまりに雑すぎて。

代理人が長男で、名前が「佐藤一郎、僕が二郎。あとは適当に三郎、四郎、五郎と増えていき十五郎まで誕生させた」

どんな兄弟やねん。とツッコミどころ満載の偽造した作業員情報の内容を少し羅列しよう。

住所は全員同じである。これはある意味正しい。生年月日、1月1日を長男の一朗として2日を次男の二郎、三郎が3日、、、なんと1日違いの兄弟を15人も誕生させてしまう。

「こんなんで大丈夫なんすか?」

と代理人に確認すると、

「ええねん、ええねん」

と書類をまとめ、ゼネコンの監督さんに提出してしまった。そしてヘルメットに貼る名前のステッカーを受け取ってきた。

基本的に建築現場なので、みんな汚い作業着を身につけている。その中でも郡を抜いてボロボロの佐藤兄弟ご一行が、現場に部材を届けるのであった。

Ⅱ.赤川3丁目の夕日

大阪に出てきて、西成のドヤ街から、都島区赤川という所に移った。そこはスポーツ新聞の求人欄で、見つけた応募に電話し、即採用になった会社である。

ここは、風呂なしでトイレも共同だが、個室が与えられ、自分の空間を確保できた。

さらに古紙回収の仕事ということで、軽トラを貸し出された。最初の頃は楽しくて、

「古新聞、古雑誌、ダンボールはございませんか〜」

というアナウンスを流しながら、大阪中を走り回っていたが、それもだんだんと飽きた。給料から、家賃と軽トラの使用料を、差し引かれると、マイナス3,000円の給料明細だけが残った。

そうこうしているうちに、何故かそこの社長に、気に入られ正社員として働くことになる。後で聞いた話だが、

「マイナスの給料なのに、いつまでも居るアイツは何者だ」

と言われていたらしい。当時の僕は居心地の良さに、意味もなく興奮して、毎日をただ呑気に暮らしていた。

「なんで屋ねん」という立ち飲み屋で、毎晩呑んで、しゃべって、歌って、踊って、、、その飲み食いのほとんどを常連の人に奢ってもらっていた。

家に風呂がないので、3日に一度、銭湯に通うことになる。冬場はそれでも良かったが、夏場は毎日通うことになった。

T山商店という、古紙回収の仕事をして、立ち飲み屋のツケも全て払い終わった。

また、廃品回収で拾ったキックボードが愛車で、それに乗って職場に行き、帰りは立ち飲み屋で、フラフラになるまで呑み、キックボードを押して帰る🛴

こんな生活を1年程続けていた。この赤川3丁目には、立ち飲み屋が3件あり、そのほとんどが常連客である。

ある日「なんで屋ねん」のマスターが、他の2件の店主に、ソフトボールで試合をしようと挑戦状を叩きつけた。

そして迎えた試合当日、僕はもちろん、なんで屋ねんチームにいた。対するN家という、立ち飲み屋はガラが悪い。銭湯でよく見るメンツだが、彼らのほとんどに、刺青が入っていた。

しかし、高齢化したチンピラ達は、

「ホームランいてもうたれ」

と口では大きいことを言うが、実際はサードフライがいいとこであった。

もう一つのチームは、たこ焼き屋である。地元中学校の女子ソフトボール部を、何人か連れてきていた。彼女らのママさん連中が、常連だという。

そして女子中学生の投げるボールは、以外に速かった。僕らのチームは、三振する者が続出した。

そうして迎えた9回裏の攻撃、1対0、先頭打者のマスターが、四球をえらんでノーアウト1塁。続くヨウヘイは、送りバントを成功させる。

ワンアウト、2塁に同点ランナーがいる状況で、僕に打順が回ってきた。

「なんとかして次に繋げる」

といつもよりバットを、短く持って打席に立つ。相変わらず早いボールだが、4打席目にしてタイミングが合ってきた。

一塁線に転がったボールは、内野を抜け、ライト前ヒット。

ワンアウト一塁三塁で、逆点のチャンス。我がチームの主砲、ダイチに打順が回ってきた。

彼は弱冠ハタチの青年で、アル中の母親と中学生の妹と暮らしている。ダイチは高校を中退したが、それまで野球部に所属して、打撃センスは抜群であった。

ツーストライクまで追い込まれたダイチ、内角高めにきたボールを、フルスイングしてバックネットを超えていった。

劇的なサヨナラホームラン。絵に描いたような幕引きで試合が終わった。撃たれたピッチャーの中学生は、膝からくずれ落ち、夕日を背に泣き崩れている。

缶ビールを賭けた戦いに、勝利した我らは、いつもの立ち飲み屋「なんで屋ねん」に戻って、宴を始めるのであった。

Ⅲ.なんで屋ねん物語

なんで屋ねんという、立ち飲み屋の話を書こうと思う。店の広さは3坪、奥に細長く、カウンターがあるのみでトイレに行くには客の背中を押して通らないと行けない。

ある常連客が、トイレを使うのが面倒なので二軒隣の角に、立ちションをして苦情が入った。マスターが注意をしたが、それでもその酔っ払いは、立ちションを繰り返したので、出禁になってしまう。

近くのたこ焼き屋でも、同じ場所で立ちションの苦情が入り、そこはもう出禁スポットになってしまった。

なんで屋ねんの話に戻ろう。七輪の中に練炭を入れた、関西では「かんてき」と呼ばれるコンロがカウンターの上に並んである。その炭火で注文した、お肉を焼くシステムなのだ。

ひとり焼肉のスタイルである。しかもハラミ、バラ、ホルモン等なんでも一品300円。ビール、焼酎、ハイボールこれらも一杯300円で売っていた。

仕事終わりに、ビールを飲みながら、アカセンを焼いて食べる。このスタイルは本当に最高で、毎日通うようになっていた。

毎日焼肉を食べるなんて、贅沢だと思う人もいるだろうが、そう、毎日焼肉である。そして生ビールを10杯飲んでも3,000円である。

稼いだ給料は、全てこの立ち飲みに注ぎ込むという狂った生活を送っていた。

1年ほど、この店に通った頃、勝手に1人で熱狂し、最強のメニューを考え出したと浮かれていた事がある。

ここ、なんで屋ねんには、白ごはんというメニューがない。どうしても白飯が欲しい客は、近くの「餃子の王将」に行ってライスだけをお持ち帰りで買ってくる。中ライスが100円であった。

それにアカセンを乗っけて、食べるのが最高に美味かった。ビールにも合い、最強のメニューなのである。

赤川にやって来て、2度目の夏が終わり、秋も深まってきた頃、転職を考え始めていた。それは、なんで屋ねんのマスターからの、ひと言がきっかけである。

「こんなゴミ屋みたいなとこでいつまでもおったらあかんで」

何げなく言われた、このフレーズが心に残り、計画を立て、転職に踏み切ることが出来た。

もう20年近く前のことだが、あの頃、夕日を見ながら飲むビールは、最高だったと今でもたまに思い出す。

Ⅳ.梅田パブクロール

徳島の山奥から、大阪の都会に出てきて、2年が経とうとしていた。2010年夏、僕は梅田が好きすぎて、梅田から歩いて帰れる所に住んでいた。

また、京橋にある会社へ勤めていた。通常土日は休みだが、休日出勤の多い会社でもあった。

しかし、金曜になれば、一人興奮して、ワクワクが止まらず、いてもたってもいられない状態で、仕事をとにかく早く終わらせようとしていた。

週末夜の梅田の街が、大好きなのである。

夜8時ごろ仕事を終え、家に帰り、シャワー浴びて街に出る。

金曜と土曜の夜は、どんなに仕事が遅くなっても、街に出ていた。そしていつも行くバーが3軒ある。

まず1つ目、東通りにある"KIWIバー"(キウイバー)というショットバーで飲み始める。

その店はビリヤード台がフロアの真ん中にあり、ニュージーランド人のマスターとトルコ人の店員がよく勝負を挑んできた。

ビール片手に球を突いて、自分のボールを減らしていき、最後に⑨番ボールを入れれば勝ちである。

勝てばテキーラを飲ませてくれる。負ければテキーラを買って渡すルールである。日本人は、テキーラを罰ゲームに使う事が多いが、ここでは勝利のご褒美なのだ。

そうこうしているうちに、飲み仲間が集まってくる。

1人目は慎太郎、自分より5つ程年下だが、何故か俺らと、一緒に飲みたいらしく、いつの間にやら、つるむ様になっていた。

2人目、アメリカ人のマット。彼はトムクルーズに似ていて。女子のウケがいい。マット曰く、「トムは自分の伯父さんである」らしいが、彼はめちゃくちゃ貧乏なのが、謎である。

3人目、スコットランド人のニック。彼は毎週夜遅くにやってきて、始発で三田まで帰る。ニックは、朝まで飲む以外の選択肢がなく、僕と同様、梅田の夜に熱狂し過ぎて、イカれた行動を取るようになった。

さて、KIWIバーで飲んで喋って盛り上がってきた頃に2軒目へ行こうと4人は店を出た、パブクロールの始まりである。

お初天神の商店街を歩き、とある雑居ビル7階に「ブラーニーストーン」というアイリッシュパブにやってきた。ここはキルケニーの生ビールが飲める。

まず僕らの"パブクロール"を、軽く説明しよう。4人のうち誰かが、全員分のドリンクを買ってくる。次に早く飲み終わった者が、4人分買ってくる。

ショットバーの店では、キャッシュオンが基本で、お金と飲み物をカウンター越しに交換する。

そして3番目の順番が決まったら、永遠とこれを繰り返す。飲むペースが遅いと自分の前に、グラスが並びカッコ悪い。

たまに次何を飲みたいか、聞くこともあるが、基本的に順番が回ってきた者が、好きなドリンクを買ってくる。

気心の知れた仲間である、夜通し立って飲むのことが多く、ラムコークやジャクコークを飲んでエネルギーを補給することが多かった。

さて、3軒目に行こう。そこは北新地の入口にある「キャプテン カンガルー」というオージー バー(オーストラリア)

ジュンという、ひょうきんなバーテンが、気さくに声をかけてくれて、いつも夜中になるとたくさんの人で溢れている。

ここでもパブクロールは続く、夜中の1時を過ぎると、このまま朝まで続けるか、クラブに行くかで、たまに意見が分かれる。

クラブというのは、梅新の交差点にある「サム&デイブ」ここはミナミの箱と同じ系列。夜中の2時ごろ、ピークで朝まで大勢の若者が踊り狂っている。

入口にセキュリティのガードマンがおり、荷物検査をして、入場料を支払い、手の甲にブラックライトのスタンプを押されて中に入る。

出るのは自由だが、再入場の時にガードマンがスタンプを確認しないと入れてくれない。

ある日、マットはこの入場料がもったいないから外で待っていると言い出した。外にはハンバーガーの屋台が出ていたり、酔っ払いが歩道で潰れてたりするが、殺風景である。

入場料1,500円を払えない、トムクルーズを置いて、仕方なしに僕は中に入り、そして一旦外に出た。

「マット、手の甲を互いに擦り合わせれば、このスタンプ写るんじゃねーか?」

そうして恐る恐る再入場の列に並び、中に入った2人は、

「ナイス ワン ブラザー!!」

と抱き合って喜んだ。かすかにだが、ブラックライトの塗料がマットの手にも写っていた。

Ⅴ.いとしのエイミー

徳島の山奥から、大阪の都会に出てきて、2年が経とうとしていた。2010年夏、僕は梅田が気にいって、週末夜の梅田が大好きでその近くに住んでいた。

ある日、友人のニックと「サム&デイブ」のクラブに入場しようとして、セキュリティのガードマンに停められた。なんと彼はサンダルを履いていたのだ。

「ノーシューズ、ノーインター」

入口にそう書かれている。2人は仕方なしに外に出て靴を探すことにした。

夜中の1時を過ぎていた。こんな時間に靴を売っている所などある訳がなく、コンビニで黒い大きな靴下を買った。そしてサンダルの上からその靴下を履いてみた。

形は変だが、ブーツに見えなくもない。これでもう一度列に並び、今度はガードマンを誤魔化し、中に入る事が出来た。

クラブのフロアは、靴でも滑りやすい。ニックはサンダルの上に、靴下を履いただけなので、何度も尻餅をついていた。

週末バカ騒ぎの為に、生きていた僕が、運命の人と出会うことになる。「サム&デイブ」のクラブで、話かけて仲良くなったエイミーという女性である。

イスラエルから1人で、日本にやってきて、貿易の仕事をしているという。クラブで出会い意気投合し、結ばれた。

それから何週間かして、同じクラブで再会する。

「Hi(やあ)」

と僕から声をかけた。エイミーはヒールをツカツカツカと音を立て、歩き寄ってハグをした。そして左手でいきなり僕の股間を掴み、

「You are not excited me(私に興奮してないのね)」

と言って、なんと右手でおもいっきり頬を叩かれた。パチーンと音がして倒れそうになる僕を背に彼女は、またヒールをツカツカと歩き去ってしまう。

それからまた何週間かして、彼女を見かけた。僕は手に持っていたハイネケンのボトルを飲み干し、パンツの中に仕込んだ。

「Hey Amy!(やぁ、エイミー)」

と大げさに近づき、ハグをした。そして彼女は左手でまた俺の息子を掴んできた。

「Oh! you are fucking hard on!」

とエイミーは顔を赤らめた。そして、一緒に酒を飲み、身体を重ねるようにして踊った。そして大音量のトランスミュージックが鳴り響く中、いろんな話をした。

「SかMか、どっち?」

こんな野暮な会話にもなった。日本で言うS とは、sadist サディスト、加虐性愛者の意味であるが、イスラエルをはじめ、ほとんどの外国でこれらは通じない。

彼らに言わせればSはSlaves 奴隷であり、MがMaster 主人なので、意味は逆になる。

「Mというか、攻められるのが好きなので、S、え〜っと、Slaves 奴隷になりたい」

と答えると、エイミーは人目を憚らず、大爆笑して、崩れ落ち、床を叩いて叫んだ。「こんなバカな男は見たことない」と僕の首を掴みホテルへ行こうと言い出した。

夜中の2時である、兎我野町をうろついて、まず2人はコンビニでロープを探した。そんな物は売っていない、しかし、エイミーはサランラップを2箱買った。

ホテルに入り、僕は服を全て脱いで、足先からそのサランラップでぐるぐる巻きにされる。

手は気をつけの姿勢で、まっすぐ伸ばされ、手のひらが、腰骨とくっついている。まるで魚市場に並んだ、マグロのような状態だ。

さっきまで笑顔だったエイミーは、悪酔いしているのか、悲しい目をして、

「Do you love me? (私のこと好き)」

と聞いてきた。突然のことに戸惑いながら僕は、

「オ、オフ、オフコース!」

と答えるのが精一杯であった。しかし、彼女は何が気に入らなかったのか、僕を残して帰ってしまう。遠くでツカツカツカとヒールの足音が聞こえた。

翌朝、金縛りにあった感覚で、目が覚めた。ガリバー旅行記の小人族に、捕まった主人公の様である。

手も足も出ないとは、こういう事かと自虐的になりながらも、何とかベットから転げ落ちた。

そして壁を使って、なんとか立ち上がったマグロ状態の僕は、部屋のドアノブに、ラップで巻かれたお尻を擦り付け、何度も何度も挫けそうになりながら、お尻をドアノブに擦り付け、サランラップを破くことに成功する。

今でこそ笑い話だが、当時はそうとう焦っていた。これだけは言わせてもらう。

「エイミー、素敵な夜をありがとう」

完

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?