線から始める、その前に

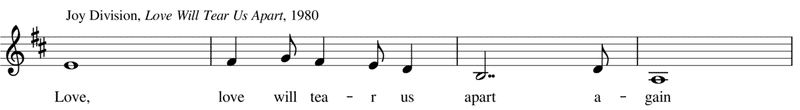

なぜ自転車に乗って歌うのか—今日の『囀り機械』—アリアドネの糸と蛍—繰り返しと嘘と真似は音楽の始まり

なぜ自転車に乗って歌うのか

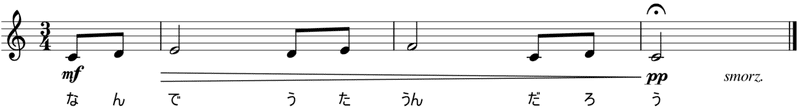

ある日の終電も終わるころの小岩。自転車で帰宅する人々とすれ違う。多くはほろ酔い加減なのだろう。歌っている人に何度も遭遇する。ある人は歌いながらやってきて私に気づいたのか、一瞬黙って私の横を通り過ぎ、それからはっきり聞こえる声で「あれえ、歌ってるよ、俺」と言い、即興の歌と共に遠ざかっていった—「なんでー歌うんーだろう?(ドレミーレミファードレドー)」。

何で歌うんだろうね?

・見ている人もいないのでリラックスしている。

・前に進んでいるということが気分を高揚させる。

・自転車を漕ぐリズムに誘発される。

・いつもやっていることの退屈さを紛らわせている。

・自分の縄張りを主張している。

・暗闇の恐怖や孤独感を紛らわせている。

前半3つは「何が人を歌わせるのか」という問いに答えようとしたもので、後半3つは「何のために歌うのか」という問いに答えようとしたものと言える。このほかにも、いくらでも考えられるだろう。

たまたま後半3つは、負の環境に抗うといった感じのものもばかりになってしまったけれど、「歌うことを楽しんでいる」「カラオケで歌う歌を練習している」というのも正当な答えだ。動機を自問しなくても音楽はできる。好きだからやっている、それで十分でしょ?—もちろんそれでいい。

けれど、歌っている本人が自分の行動について感じていることと、客観的にその行動がどう解釈され得るかということとは違う。囀る鳥は囀る目的や動機をどれぐらい自覚しているのか。それを自分の意志でコントロールしてやっているのか。そういう意味で、私たちは『囀り機械』なのだ。ペダルは回り、人は歌う。

今日の『囀り機械』

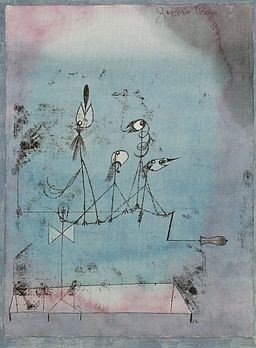

パウル・クレー(Paul Klee, 1879-1940)の1922年のドローイング『囀り機械』(上の画像はWikimedia Commonsより)では、ハンドルを回せば鳥たちが歌いだすという様子が描かれている。機械仕掛けの鳥たちの下には棺桶が入りそうな長方形の穴があって、鳥の声に誘われた者たちがそこに落ちる。

インターネットの時代、「囀る」(英語でto twitter)という言葉は人々にSNSのTwitterを連想させる。政治批評家リチャード・シーモア(Richard Seymour,1977-)が、最近インターネットでのトロールなどの現象を批評した本を出していて、タイトルもずばり『The Twittering Machine』という。

夜道を自転車に乗って歌うことととSNSの間には通じるものがあって、匿名性に守られながら退屈や孤独感を紛らわせ、誰かを招いたりブロックしたりして縄張りを作っていく。自転車ならせめて物理的に私をどこかへ運んでくれる。一方SNSでは—この頃とみにそう感じるのだけど—私はどこにもたどり着けない。

アリアドネの糸と蛍

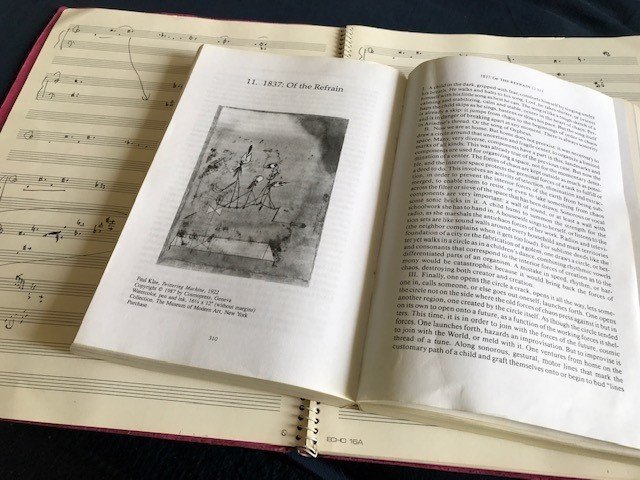

クレーの『囀り機械』はいろいろなところで引き合いに出される。ジル・ドゥルーズ(Gilles Deleuze, 1925-95)とフェリックス・ガタリ(Félix Guattari, 1930-92)の『千のプラトー-資本主義と分裂症』の第11章の冒頭にも挿入されている。

この章では、混沌の中に秩序を作るところから音楽の始まりが語られ、間に縄張りをめぐるいろいろな動物の習性が参照され、最後には西洋音楽史—古典派、ロマン派、近現代—が駆け足で概観される。難解だけれど、読んでいるうちに連想が連想を呼んだり、何かを思い出したり、いろいろと刺激を受ける。

章の冒頭...夜道を歌いながら帰る子供の描写—子供は夜道の恐怖に抗いながら、自分を落ち着かせるために歌う。ときにスキップしたり、立ち止まったりしながら。「歌はすでにスキップなのだ」—スキップはタッタタッタタッタタッタというリズム—秩序—を生み出す。歌うことも同様にカオスの中に秩序を生み出そうという行為だ。音はミノタウロスの暗い迷路をいざなうアリアドネの糸だ(ほんとうに風に震えて音を出していたかもしれない)。オルフェウスは歌いながら地獄へと向かう。帰宅。ここでも音は混沌が侵入しないために重要だ。子供は宿題を朗読し、主婦は台所で口ずさむ(著者はとくにフェミニストというわけではないようだ)。テレビやラジオが音の壁を作ってくれ(私の解釈だと、テレビやラジオがあなたの代わりに、歌い、しゃべってくれる)、外に向かって縄張りを主張する—だから音が大きすぎると近所から苦情が来る...

もっと野生に近いところだと、クマやトラや狼に遭遇しないように歌うということもあるのかもしれない。経験したことはないが、私はここだよ、と示すことがかえって安全なこともあるだろう。

それほどではないが、25年ぐらい前、小岩よりはもっと暗く人気のないところを自転車で往復していたことがある。兵庫県社町と今田町の境近くの山奥にある知り合いの別荘を使わせてもらっていた。社町の街中にあるコンビニエンスストアで夜働いて自転車でたぶん片道40分(山道なので行きと帰りでずいぶん差があったけれど)を往復していた。よく歌っていた。ときどき虫が喉に入ってきた。

ある大雨の夜、2時間ほど歩いて帰ったことがある。途中で雨が止んで、道の両端を蛍の光の列がずっと続いていた。蛍たちはパートナーを見つけたり餌を引き寄せたりするために光るけれど、それをアリアドネの糸のようにありがたく感じるのは私の勝手である。後にも先にも蛍を見たのはそれっきりだ。

帰宅。手のひらより大きな蛾がいつも窓に止まっていて、ときどき巨大なムカデが天井から落ちてきたりと、混沌が侵入してくるような家だった。テレビもなく、まだインターネットの時代ではなかった。でもピアノを運び込んでいたので、いつでも好きなだけ弾くことができた。周りに民家はなかった。ずいぶん練習したけれど、あまり上手くならなかったな。籠ってばかりではだめだった。もっと人前で緊張しながら弾く練習をしておけばよかったと思う。

繰り返しと嘘と真似は音楽の始まり

タッタタッタタッタタッタというスキップの繰り返し。ペダルを漕ぐ筋肉の伸縮。機械仕掛けの鳥たちを歌わせるハンドルの回転。蛍の点滅。これを書いている今、窓の向こうでツクツクボウシが鳴いている。川の土手をジョギングをする人。犬の散歩。仕事。

何か気に入ったフレーズを思いついたら、とりあえず繰り返してしまう、というのもひとつの手だ。何回も繰り返して聴いているうちにどこかに変化をつけたくなったりして、何か発展するかもしれない。あるいは変化を考えられなければ、そのまま嘘でもいいから「どこにもたどり着けない苛立ちの表現」だということにして誰かに聞いてもらえばいい。今ちょっと思いついたのだけど、ポップソングではフレーズの極端な繰り返しは孤独や疎外感の表現として使われていることが多いような気がする。

それでも一緒に演奏してくれる人や聴いてくれる人がいれば、救われるだろう。

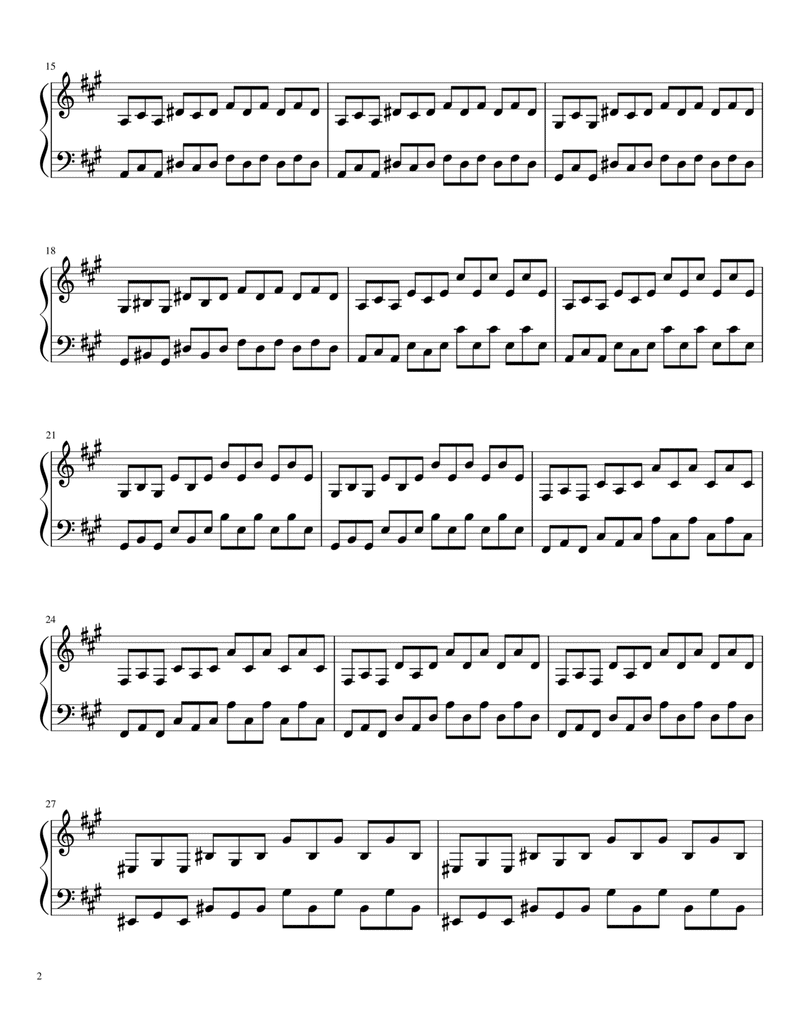

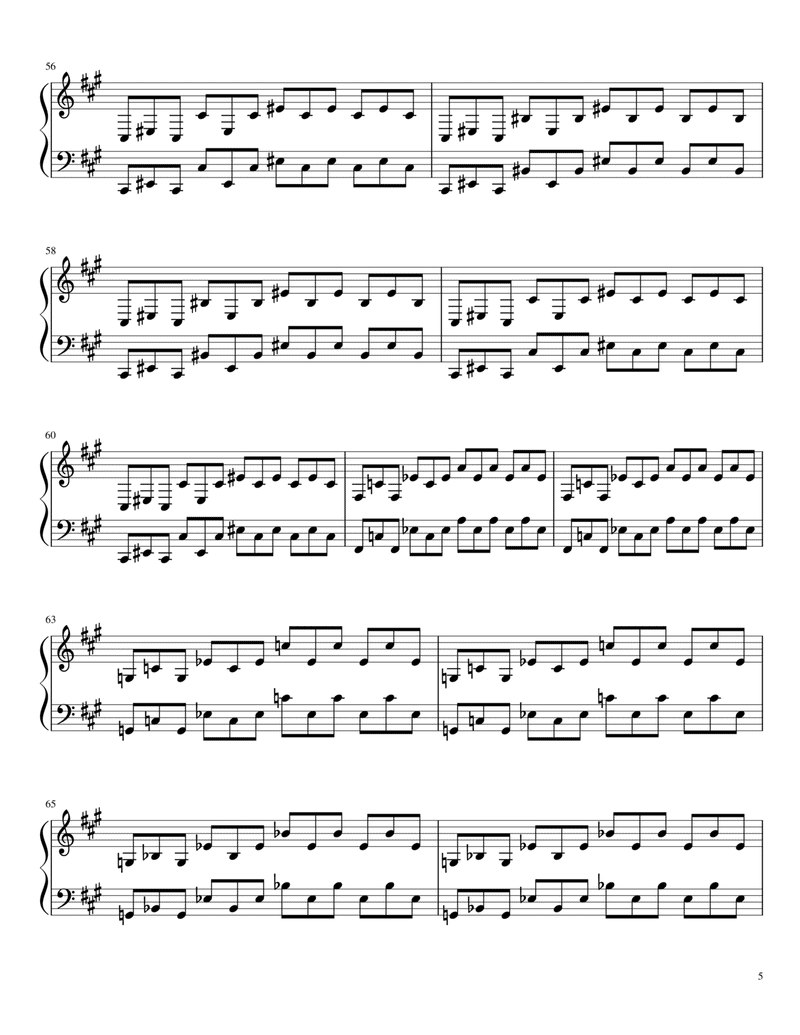

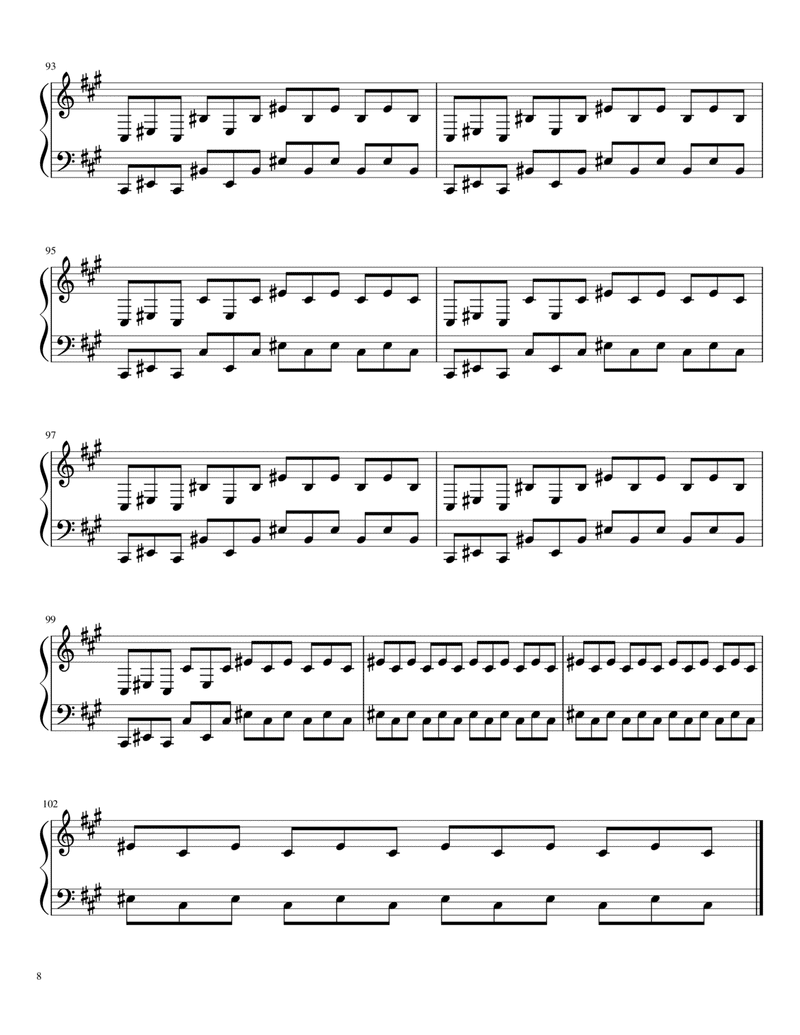

繰り返しの音楽といえば、いわゆるミニマル・ミュージックと呼ばれるものがある。例えばフィリップ・グラス(Philip Glass, 1937-)とか、学生のころは実はあまり興味なかった。生意気にも、ああいうのは安直だと思っていた。数年前に彼のピアノのためのエチュード全集が出版され、どこかのラジオでそれが特集されていたのをインターネットで偶然聴いて、ちょっと学生のときと印象が違うな、と感じた。グラスも変わったのかもしれないけれど、それ以上に私が変わったのだろう。長い年月の間、結局大した成果上げなかったからね。

新たな印象というのは、「あれは意外とぎりぎりの表現だったのかもしれないな」というものだった。そのラジオではエチュードのハーモニーから感じられるメランコリーについて誰かが語っていたから、それに誘導されたのかもしれないけれど。刺激されて、安直に真似て書いてみたものがあるから、それをこの投稿の終わりに載せる。簡単にやって来るものを受け入れるということが、創作を続けるには大切だということ。それがわかるのに時間がかかった。

私たちはただ自転車に乗ってすれ違い、押し黙ったり、自分の行動を照れてみせるだけではない。シェルターの中にずっと籠っているわけではない。機械仕掛けの鳥は獲物を招き入れ、蛍はパートナーを探す。

私には私を形作る皮膚があり、その延長に服があり、家があり、そして音の壁もある。私はそこに誰かを招き入れ、誰かをブロックする。ほかの誰かも同じようにできていて、同じようなことをする。次は、出掛けよう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?