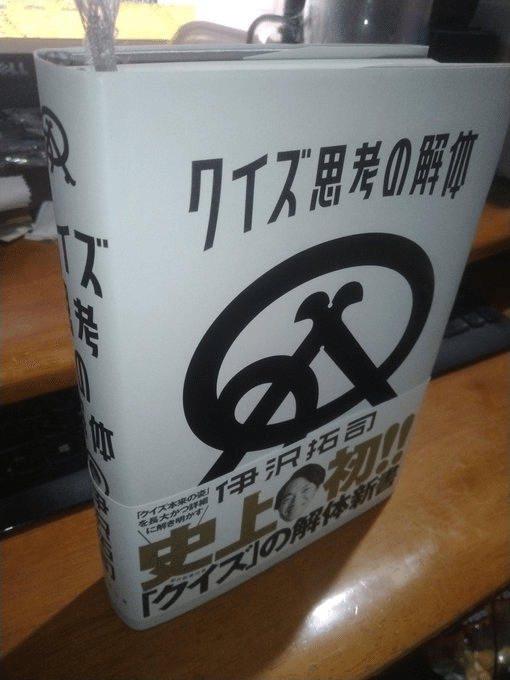

伊沢拓司著『クイズ思考の解体』を読んで思いだしたこと

久々にハードカバーの書籍を購入しました。

すごいボリューム。全部はおろかまだ半分も読めていませんが、

少し読んで思いだしたことをつらつらと。

(自分の言うことが正しいというわけではないのでご容赦を)

どこに書かれている、というのは避けますが

「(クイズ大会開催により)趣味のクイズで稼ぐようなことは遠慮されてきた」

という記述があります。

これについて、15年前の私は「稼ぐ」ことにかなり否定的でした。

様々な方面の理由がありますが、その一つとして

「そもそも高い参加費を取るほどイベントが成熟しているのか?」

というのがありました。

当時も「野球観戦や演劇などはもっと値段取っている」などと高い参加費を肯定する論調はありましたが、

当時のクイズ大会にその領域に達するものがあったのか、という点で疑問を持っていました。

当時のこの手のクイズ大会は参加費が数百円、高くても千円でした。

私が主催していた大会も500円だったかな。

当時の相場では順当なはずですが、時間とお金を相当つぎ込んだ大会でかなりの赤字。

それでも、手間暇をとんでもなく掛けていたという自負があります。

で、今ですが、このときとは考え方がほぼ真逆です。

・それなりにお金を出しても良いという意識の人が増えた

・大学や公共施設以外でのイベントも増えた

・クイズ大会が「見られるもの」として成熟してきた

いまはこの認識があるので、2~3千円の参加費も抵抗は感じないですね。

私自身、イベント会場などで3千円のイベントも打ちましたし。

若いときのスタンスは今考えると良かったのか、という疑問もあります。

でもあのときあの状況で、高い参加費を取って納得されたかな? とも思うのです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?