ブリット・ファンクからDJシーンにむけてメモ

STR4TA始動にあたって音楽ライターの柳樂光隆さんがおこなった、インコグニートのブルーイ、およびジャイルス・ピーターソンのインタヴューに端を発して、Twitterで《ブリット・ファンク》をめぐる議論というかアイデアの出し合いみたいなものが起こっており、たいへん刺激的です。僕自身、自分が好きで少し関わったシーンとクロスするところもあり、いろいろ記憶が喚起されてきて、断片的につぶやいていました。せっかくなので、自分の発言のみですが、メモ的な意味合いも込めて、ここに列挙しておきたいと思います。以下、ブルーイとジャイルスのインタヴューから。「▼」がツイートです。

▼柳樂さんによるブルーイのインタビュー、さすがの面白さでした。ブリット・ファンクっていう言葉、久しぶりに思い出した!、レベル42とか。アシッド・ジャズ前史、重要ですね。アジムス「Jazz Calnaval」がアンセムの感じもわかるなあ。

▼主観混じりですが、ブリットファンク~アシッドジャズのラインのジャズファンクは、BPMが速すぎる感じがあって、あまりハマらなかったんですよね。でも、ヘアカット100とかファンカラティーナのほうにも影響があったとはなるほど。同じジャズファンクでもヒップホップのほうとは違う感覚か。

▼そういえばブルーイ、松原みき「真夜中のドア」のリミックスやっていましたよね。それをミッチー申し訳さんがミックスCD『申し訳ないとフロム赤坂』に収録していたのが2007年くらいでしたか。藤井隆フィーチャーといい、タマフル定期的にシティポップを取り上げていたこと思い出します。

▼新譜としてのジャズファンク、めちゃくちゃ面白いですね。 アシッドジャズ前史として、70年代ジャズファンクの受容のされ方をひもといたら、かなり遠近法変わりそうです。90年代ヒップホップ的なレアグルーヴとの差異も微妙にありそうで、まだ誰も言語化していないのではないか。

▼そうですね、僕の苦手なところばかりではありますが。クルセイダーズ、ロニー・リストン・スミスあたりもそのラインに入りますかね。このへんでかろうじて重なる気がしますが、ジェフ・ローバーやケニーGとかだと離れていきます。でも、そこからシャカタクとかまで開けるの刺激的です。

▼ロニー・リストン・スミス使いの定番。stetsasonic「talkin all that jazz」。

▼リミックスのほうはドナルド・バード使い。

▼ATCQ「discription of a fool」はロイ・エアーズ。フュージョンを少し速さ落としてラップする感じはイギリスっぽいノリだと勝手に思っていました。というか、BPM的にインコグニートとかジャミロクワイに合う。

▼MastercutsというUKの有名なコンピがあって、そのジャズファンク編が微妙にサンプリングソース的なノリと違うと思っていたのですが、いま思えばブリットファンク~アシッドジャズの感じだったのかもしれません。Spotifyにプレイリストありました。

▼さらに思い出しましたが、このmastercutsシリーズのジャズファンク編が、たしかDMRのハウス棚に置いてあったんですよね。ジャケもなんとなくハウスっぽい感じだし。知識ないがこういう記憶がなんか大事な気がします。横目で見ていた「HOUSE」とか「Jazzy Vibes」とかの記憶を思い出したい。

▼U.F.O「ラウド・マイノリティ」のB面ってヴァン・モリスンでしたよね。モッズ~アシッドジャズはもちろん近いと思うのですが、あのカヴァーも難しかったです。アフロ・キューバンやモンゴ・サンタマリアって感じなのか、なんか僕の好きなモッズの感じはごっそり抜かれていて戸惑いました。

▼ジャイルスのポストパンクっぽい話を読んでいて思い出したのは、ロンナイのことでした。スージー&ザ・バンシーズとかジョン・ライドン周辺とかあのあたりは大貫さんのパンク~ディスコの感じで聴いていたので。単にアメリカのディスコ流行の反映ではなく、ブリットファンクと同時代という文脈もあるのか。

▼自分がDJやっていたところは、ロンナイ流れとルーティンジャズ流れが合流していた感じがありました。結果、ギャズ・メイオールみたいな感じ(?)で盛り上がっていたところもあったのかな。スカフレイムスとかアンセム化していたし。はせはじむさんが集めたメンバーだったけど、はせさんもロンドン感のある人だから自然とそういうノリだったのか。

プレイリスト「LATIN/CARIBBEAN feeling in UK 1970-90's」をめぐって

▼クボタさんのDJを思い出します。アシッドジャズの頃になると、サルソウルが入ってきている印象も。自分のレコバッグの感覚だとここにXTCが入ってくるのですが、ちょっと色々とわからない。ブリットファンク、すごい水脈ですね。

▼大好きなチェッカーズ「ウィークエンド・アバンチュール」も、もはやブリットファンクの影響に思えてきました。XTC~チェッカーズ~ヘアカット100~レピッシュ~スカタライツ~ジェームス・チャンスあたり、よくDJでプレイしていました。サックスとパーカッションと裏打ち。

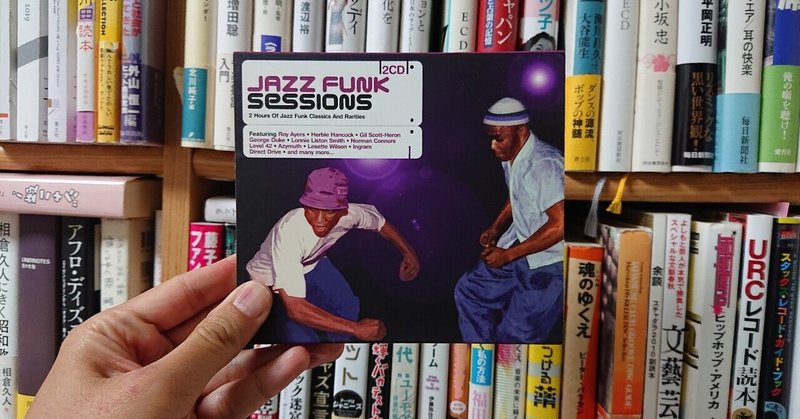

V.A『JAZZ FUNK SESSIONS』をめぐって

▼ブリットファンク話、このコンピの話は出ていましたっけか。UKから出ているSESSIONSシリーズのジャズファンク編。ジャズファンクに並んで、アーサー・ラッセルのディスコ/ファンクユニット、ダイナソー・Lが収録されているのがユニークで買ったのですが、あらためて見るとブリットファンク。

▼ろくに読んでいなかった解説もよく読むととても興味深いです。ウィリー・ボボが80s-90sのUKジャズダンサーズのフェイバリットだと書かれていたり、アジムスが1979年のトップ40に入るヒットだったと書かれていたり。

▼なにより、「19」のヒットで有名なポール・ハードキャッスルが、81年にダイレクト・ドライブ、ファースト・ライトというブリットファンクのバンドを組んでいて(どちらもコンピ収録)、クラブと海賊ラジオでプレイされ、13000枚売り上げたと。 ポール・ハードキャッスル、重要人物ですね!

▼DISC1の10曲目、MANZEL「SPACE FUNK」は、2000年くらいに復刻されたとき、「DJシャドウが500ドル出しても欲しいと言った!」と宣伝されていた記憶があります。抜けの良いスネアのドラムブレイクでシンセも入っており、たしかに理想的なレアグルーヴですよね。

プレイリスト「future in the past : The sound of revival in London in the 70-80's」をめぐって

▼毎度のことながらコメントしてしまいますが、このあたりは完全にロンナイクラシックで、僕の視点からするとクボタタケシさん・はせはじむさんらオールジャンルDJ通じて、次世代に継がれていった印象。川西卓さんとか。記憶がどんどん喚起される。

▼大事なこと(?)を思い出しましたが、カナダのドリーム・ウォーリアーズというヒップホップのユニットがけっこう異色だった印象で、ジャイルスに見初められてUKからデビューしていました。「soul bossa-nova」ネタで。その他の曲も、ジャズネタだけどスウィング~ジャイブでしたね。(矢野) https://t.co/yZ6uCL6vD3

▼Dream Warriors-My Definition of a Boombastic Jazz Style

▼Dream Warriors-Wash Your Face In My Sink

▼ギャズと言えば、ツイギー自伝でいちばん驚いたのは、刃頭がもともとトロージャンズ好きだったこと。スペシャルAKAでツイギーがラップしていたの超聴きたい。

三多摩ガレージ/サイケ~2000年代の多摩地域周辺のシーンをめぐって

▼ありますよね。そこはやはり国分寺~立川という土地なのか、ゆら帝~マッド3のライン、あとは、中大~多摩美のファントムギフトとヒッピー・ヒッピー・シェイクスの三多摩ネオGSのライン。ガレージ/サイケと言えば多摩地区のイメージがあります。

▼ちなみに2000年代の国分寺にはrootsというクラブがあって、東経、法政、学芸大あたりの人たちがイベントをやっていて、中大の僕も遊びに行くようになりました。そのときに、ややメロコア色強めのロンナイ系イベントとヒップホップ系のイベントが二大看板イベントでした。

▼オーガナイザーはその後タマフルのスポンサーをする西原さん。その後、立川ONDができ、こけら落としでDJしたのが、クボタタケシさんと宇多丸さん、国分寺roots流れで立川ONDのイベントに僕もDJとして入れてもらいました。ほどなくしてクボタさん抜け、はせはじむさんとの交流経て新宿OTOへ。

▼立川ONDは同時期、スリープウォーカー吉澤さんなどクラブジャズシーン、瀧澤さん、高宮さんらハウスシーンも盛り上がってましたよね。みんな立川。ファラオ・サンダース来日しスリープウォーカーとライブしたとき手伝っていたのは中大ジャズ研の面々で、そのひとりが元ヤセイ・コレクティブ。

80年代におけるオールディーズ回帰をめぐって

▼日本の80年代のオールディーズのノリ、クールス周辺では、74年の『アメグラ』公開と、あとはシャナナの影響がかなり強かったみたいですね(ジェームス藤木自伝より)。ただ80年代、サリーやチェッカーズのオールディーズは2トーンのセンス加わって、イギリス感が足されていると言えるのか。

▼ちなみに、1972年の大瀧詠一がアメグラ前夜にオールディーズ回帰したことがいかに凄かったか、と萩原健太さんが書いていますが、健太さんが大瀧にインタビューしたところによると、大瀧のオールディーズ回帰はキャロル・キングの『つづれおり』による復活に触発されたから。これも面白い話です。

▼ちなみに『アメグラ』のサントラを聴いたとき、サイプレス・ヒルの「Hand On The Pump」の元ネタがジーン・チャンドラーなんだと知って、心底驚きました。この抜きかたはすごすぎると思いました。 チカーノの車カルチャーにアメグラのノリを重ねたのかな、と思っていますが。

▼なるほど、先日Lifeで話した80年代の50年代ノスタルジー話はもっぱらヴェイパーウェイブとフューチャーファンク、シティポップのことしか念頭に置いていなかったけど、今日のイギリスの50年代リバイバル話と共振するところもありそうですね。 聴きながら広げてくれてありがたいです。

▼自分はアメリカ文化好きで反UKだと思っていましたが、クボタさんやはせさんの影響大で作った10年ちょっとまえのミックスCDの選曲を見ると、もろジョージ・フェイムとジョー・ジャクソンから始まっていて、80年代イギリスのリバイバル感がかなりあります。

▼なるほど、カーペンターズの『Now And Then』ってちょうどこの時期でしたか。「シャナナの影響で~」とか「アメグラの影響で~」といった単線的な影響関係で片付けないほうが良いですね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?