【水中の物体が浅く見える理由】

昨日(10/30)、本校で今年度の研究協議会を開催しました。

・学校の研究主題「生徒の力を高めるための教科指導と学習評価」

・理科のテーマは「生徒の不安を軽減する手立て」

<水中の物体が浅く見える理由>

水槽の中央にうさぎを置いて斜め上から見えると、水を入れない場合と入れた場合で見え方が変わります。その様子をムービーで見て確認しました。

電子黒板で大きく見ながら途中で止めて字を書けるのは、とてもありがたいです。

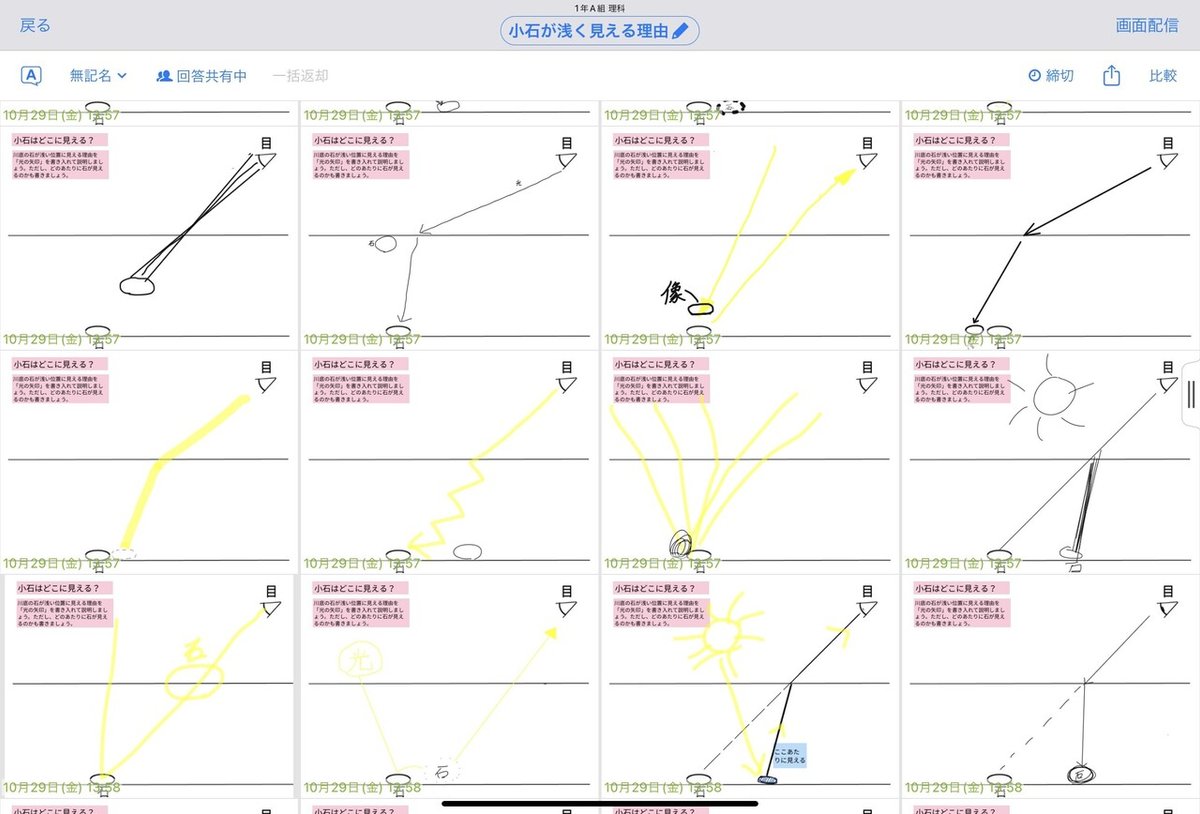

そのあと、横から見たときの「光の道すじ」と「像の位置」をロイロノートに図を書いて提出させました。

この時点では、正しく図を書けている生徒はほとんどいませんでした。

授業を通してどのように図が変わるのか楽しみです。

<ストロー銃での五円玉当てゲーム>

水槽の底に五円玉を置いて、ストローで作った銃で竹串を発射して当てるゲームをして、水を入れた時でどう違うのかを10分ほど体験してもらいました。適当ではなくて、しっかりスコープでねらうと100%当たります。

でも、水を入れるとちゃんとねらっているはずなのに当たりません。

横から見えている生徒は、ちょっと違うところをねらっているように見えることに気づいてもらうゲームです。

気づいたことをグループで話し合って、ワークシートに書きました。それを写真に撮ってロイロノートに提出させました。ほとんどの生徒が、ねらっているところが違うことに気づいてくれていました。

今回の実験ムービーはこちらから

【水中に物体が浅く見える理由】

<ルーブリックの説明>

作図や考察に入る前に、実験レポートの評価のルーブリックを説明しました。ここ最近は、実験レポートを書かせる場合には、先にルーブリックを説明するようにしています。それは、

・生徒の不安感を軽減するため

・何に注目して考察などをして良いのか視点を与えるため

・どこまでできているのかを生徒自身で確認させるため

授業後の大学の先生のご講演によると、ルーブリックはYesかNoを判定するための基準ではなくて、段階的な質的なものを評価するためのものということでした。これからもまだまだ研修を積みたいと思います。

評価の考え方に関するムービーはこちらから

【生徒の不安軽減の手だて(理科)2021】

<どこをねらっているのか作図>

(1)水槽に側面に紙を当てる。

(2)ストローでねらっている方向をペンで線を書く。

左右から同様にすると交点ができますが、水なしの場合は「実物の五円玉」の位置を表しています。水ありの場合は、「五円玉の像」の位置を表しています。ちゃんとねらっても当たらないのは、像をねらっていたからです。

作図の方法は、事前に撮影していたムービーを電子黒板で映して説明しましたが、やや細かい部分もあるので、ロイロノートの資料箱にムービーを置いておきました。使わなかったグループもありましたが、自然と開いて確認しているグループもありました。こうしておくと授業中に先生に質問しなくても自分たちで実験が進められて良いなと思います。

<作図からわかることを考察>

作図したものを写真に撮って「物体が浅く見える理由」を考察させました。

作図はただの黒色と赤色の線だけなので、ここに「物体」と「像」を書き込ませて、五円玉からの光がどのように進んで目に入ってくるのかを、光の屈折の考え方を使って文章で書かせました。

ただ、授業時間中には終わらなかったので、グループで話し合いをさせてロイロノートに書き始めるというところで残りは来週月曜日までの宿題としました。

次回は、書き込んだものをグループで説明し合わせてから、もう一度考察をアップデートして最終のレポート提出とします。

一度だけではなくやり直しをしても良いことにすると、何が良くて何が悪いのかを自分たちで判断して、調整する力も高まるのかなと思っています。

次回も楽しみです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?