コ・アクション解説

コ・アクションについて

松平頼暁さんが1962年に作曲したチェロとピアノのための「コ・アクションI、II」作曲者によるプログラムノートは下記の通りです。

I、IIともに、演奏法の違いによる5つの音色群 ― ノーマル(チェロのアルコ、ピアノの鍵盤奏法)、コル・レニオ、ピッツィカート、打楽器的騒音、およびその他の特殊奏法による音色群 ―から成っている。2人の奏者間の、音色群の組み合わせは、両者の相互反応(Co-Action)によって決められる。大別すれば、同じ音色群を両者が同時に選ぶか、または異なった音色群を選ぶか、である。最初の選択が、以後の選択に逐次或る種の方向性を与えていく。IIでは、奏者が声を発するように指定されている。

文字情報だけだと、いまいちわからないかもしれません。

そこで、このページでは画像も交えながら、コ・アクションについて解説していきたいと思います。

コ・アクションI

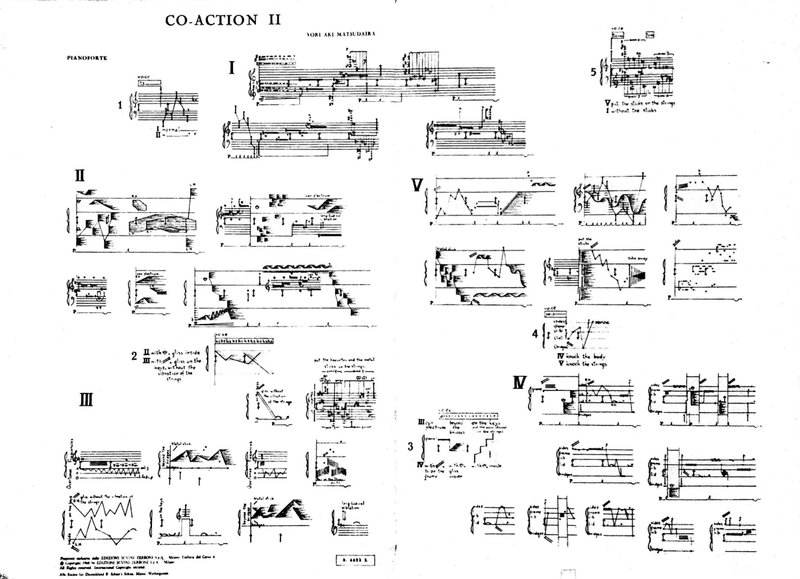

画像は、コ・アクションのIのピアノパートです。B2サイズ(72.8×51.5cm)見開き1ページです。(でかい)

ローマ数字でIからVまで書かれているのが分かるかと思います。これが作曲者の解説にもある「5つの音色群」です。グループと呼びます。

グループI(ローマ数字)は通常の奏法、IIは木など異物を使った奏法、IIIは特殊奏法、IVは打楽器的奏法、Vは直接弦をはじきます。チェロも同じようにグループ分けされています。

各音色群(ローマ数字)は2段ずつ、つまりこの曲は全部で10段あります。

組み合わせ

この曲の特徴は、チェロとピアノ組み合わせ方が一通りではない、ということです。

10段ありますが、左上の段から順番に進んでいくわけではありません。好きな段から始めることができます。

2人が同じ段を選ぶこともできますし、

(例:チェロ奏者、ピアノ奏者ともにIIIの1段目からスタートする)

違う段を選ぶこともできます

(例:チェロ奏者がIVの1段目、ピアノ奏者がIの2段目からスタートする)

アンサンブル

よくみると縦方向の矢印が書いてあります。この矢印と矢印の間が1拍分です。

一段には10拍分あります。これはもちろんピアノもチェロも共通で、どの段も10拍分あります。

なので、テンポさえ共有できていれば一段終わる瞬間は同じはずです。

そのために、チェロ、ピアノどちらかのプレーヤーがリーダーとなり、イニシアチブをとる、という仕掛けがあります。

リーダーは、新しい段に移るとき1拍目を2回弾くことによって、テンポを相手奏者に提示します。

グループの選び方

さて、次に一段終わったあとの進み方、これにもルールがあります。

演奏を始めたとき、

同じグループから弾き始めた時は曲を終えるまで同じグループ

違うグループから弾き始めた時は曲を終えるまで違うグループ

から選び続けなければいけません。

グループの1段目をa、2段目をbと書いてます

ピアノ:I-a→ IV-b→ III-a…

チェロ:I-a→ IV-b→ III-a…

これはもちろんOKです。

ピアノ:I-a→ IV-b→ II-a…

チェロ:I-a→ IV-b→ I-a…

これは×です。

はじめの2つは同じグループから選んでいるのに、3つ目で違うグループから選んだからです

ピアノ:I-a→ IV-b→ III-a…

チェロ:I-a→ IV-b→ III-b…

これはOKです。同じグループであれば良いので、1段目(a)か2段目(b)というのは一緒でなくて良いです。

違うグループから選んだ場合

ピアノ:I-a→ II-b→ V-a…

チェロ:V-a→ IV-a→ III-b…

これはOKです。

ピアノ:I-a→ IV-b→ V-a…

チェロ:V-a→ IV-a→ III-b…

これは×です。

途中で同じグループになったからです。

進み方

そしてもう一つルールがあります。

一段終えたあと、同じグループが連続してはいけません。それは、自分だけでなく、相手側もそのルールが適用されます。

ピアノ:V-a→ III-a→ III-b…

チェロ:IV-a→ V-b→ I-a…

これは二重で×の例です。

まず、ピアノがIII→IIIと同じグループが連続しています。

そして、ピアノがVを弾いた直後にチェロがVを選んだからです。

同じ段を2回弾くことはできません。

テンポ、強弱は奏者の自由です。

コ・アクションII

こちらはコアクションのIIです。Iは段が並んでいましたが、断片的ですね。

コアクション2の場合は、

一つのグループの断片を全て引き終わってから、次のグループに進みます。

断片の途中で別のグループに行くわけではありません。

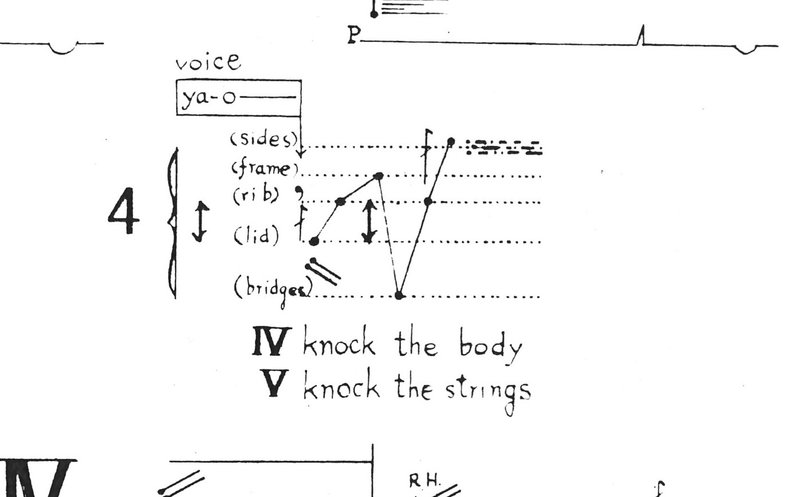

そして、2つのグループで共有している断片があります。

たとえば上の断片はIVグループとVグループの間に配置されているのですが、

IVグループとして弾くときはピアノの胴体を、

Vグループとして弾くときは弦を叩きます。

つまりこの断片は曲の中で2回通ることになります。

この共有する断片も含め、各グループは全部で20拍あります。

そのほかのルールはコ・アクションIと同様です。

岩崎洸さん、高橋アキさんの演奏ではコ・アクションIは違うグループから、コ・アクションIIは同じグループから両者は演奏されていました。

さて山澤と藤田さんはどうするのか..!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?