甲斐駒ヶ岳

「日本の十名山を選べと言われたとしても、私はこの山を落とさない」

深田久弥さんが”日本アルプスの金字塔”と称え、花崗岩の白砂に輝く名峰が甲斐駒ケ岳。

標高2967m。18座ある”駒ヶ岳”の中で堂々の最高峰。「山の団十郎」「南アルプスの貴公子」など絶賛の呼称は尽きず、雪の富士山を岳神とするなら、冬の甲斐駒は《王様》。そして、何といっても甲斐駒ケ岳の山梨側には黒戸尾根がある。

山頂まで9時間。縦走レベルの距離と、約2200mの標高差という体力モンスター御用達のロング・コース。アップダウンを入れると2700m近くも登ることになり、文化13年(1816)、若干20歳の小尾権三郎(弘幡行者)が開山してからの歴史も尊い。

3年前の12月17日、ここを1dayでピストンしようとしたのだから、よっぽど山に無知だった。7合目の小屋までしか行けず、敗残兵として吊り橋を渡ったのも昨日のように感じる。

令和元年12月6日(金)、3年前のリベンジを果たすべく甲斐駒の登山口へ向かった。仕事を19時に終えての弾丸登山。駐車場に到着したのは早朝4時30分。

車の助手席で30分だけ睡眠をとり、5時30分に登山開始。これがデビューとなるPETZL(ペツル)の『TIKKA』を装着。新宿で映画『オーバー・エベレスト』を観たあと、役所広司と同じヘッドライトが欲しいと帰りに衝動買いした。

夜明け前の5時30分、黒戸尾根に踏み出す。さすが300ルーメンの『TIKKA』。予備のライト不要の明るさ。

黒戸尾根の始まりのシンボル・広葉樹の落ち葉。下山時は危ないが、今は気にしている余裕など1ミリもない。1kg以上ある雪山用の靴は5月の鳳凰山以来。おまけに小屋泊の着替えや予備の荷物を入れてザックは10kg以上。これだけで息が上がる。

夜が明けると、日本屈指の峻険がヴェールを脱いだ。雷光型のジグザグな急坂。いつもは映画の話などで盛り上がる2人も沈黙。閑かな樹林に、荒々しい呼吸と靴音だけが響く。短い北沢峠のルートがあるのに、なぜ苦しい方を選ぶのか? 黒戸尾根なら未知なる自分に導いてくれる、そんな予感が険峻には眠っているからだろう。

標高を1900mまで上げ、広葉樹が針葉樹に変わると黒戸尾根の名物「刃渡り」と対面。3年前は雪に覆われていたので、温暖化の影響が顕著に見える。凍っていなければなんて事のないスポットだ。

ナイフリッジから振り返ると、雲海に浮かぶ八ヶ岳連峰が孤城のような美しさでそびえる。しかし、ここから黒戸尾根のドSぶりが牙を向く。いきなり急激な下りの出現。せっかく稼いだ標高を一気に崩される。

「俺の標高を返せ!」と叫ばずにいられない。

散々な下りを終えると、ついに甲斐駒ケ岳と対面。いま立っている5合目とは別の雪と氷の世界が待っている。ここからは岩肌に架けられた梯子の連続。

80度という意味不明の斜度。見上げているだけで肩が凝る。

七丈小屋に着いたのはスタートから5時間。コースタイムより1時間早いが、ペースが上がらなかった。

小屋に荷物を置き、軽くなったザックで山頂を目指す。12本爪アイゼンにピッケル。ようやく雪山クライマーに帰ってきた。あとは1.5キロ、たった2時間半で黒戸尾根を制覇だ、なんてタピオカより甘い考えはすぐに裏切られる。

「今までは準備運動でしょ?」と言わんばかりに、鎖場は滑るわ、新雪は崩れるわで、600mの急斜面が容赦無く体力を奪う。登り始めてすぐに足が止まった。

わずか1時間なのに、これほど8合目が遠い山は経験なし。すでにガソリンはEMPTY。あとは余力だけだ。絶望が背後から追いかけてくる。

南には北岳、南東に鳳凰山と富士山。

この名峰の激励がなければ、プラス1時間はかかっていた。

8合目と9合目の間には2本の刀剣。いつ誰がなんの目的で刺したのか今も分かっていない。日本の山には、まだまだロマンと不思議が眠っている。

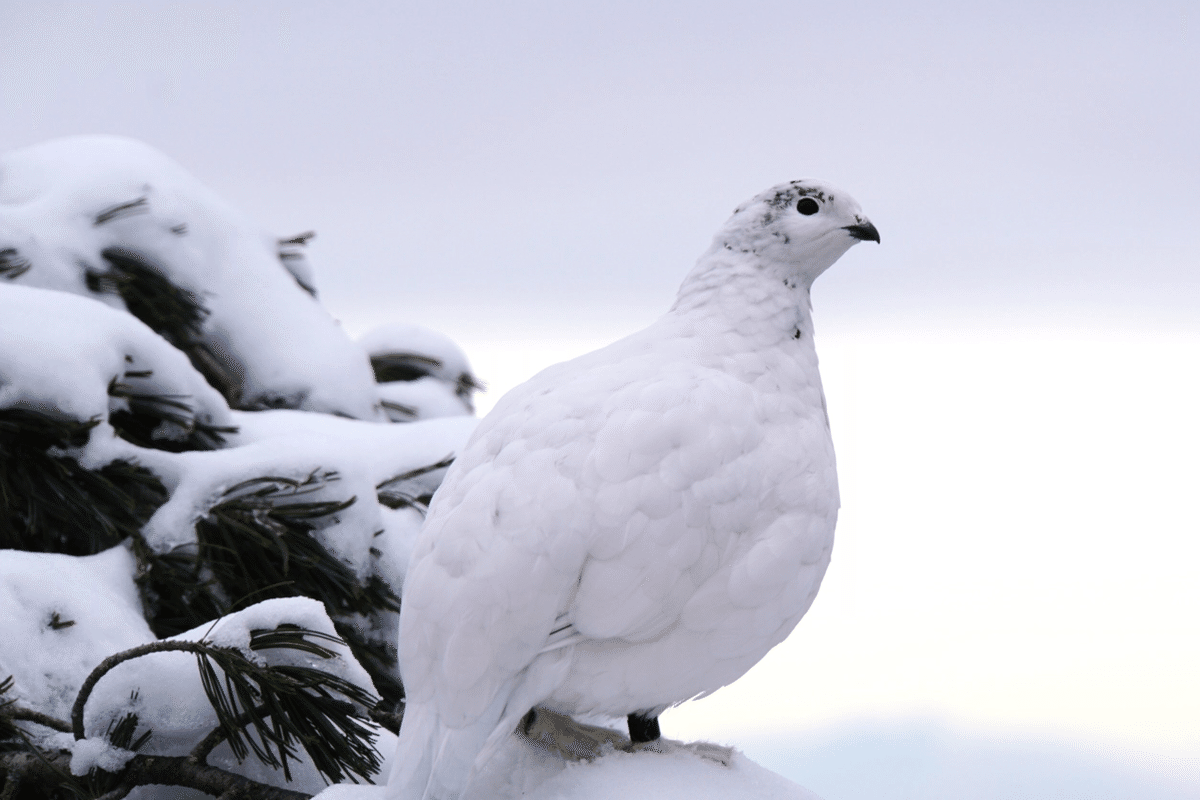

高山病の頭痛も激しさを増し、完全なシャリバテで脚が動かない。白い雷鳥にも出会ったが、とにかく早く山頂に着きたい。小屋に戻って休みたい。それしか頭にない。

もう気力も尽きかけた。自分を鼓舞するため「俺は深町だ(『エヴェレスト神々の山嶺』)。深町なんだ。何としても甲斐駒の頂上に立つ!」と心の中で叫び続け、登っても登っても近づかない頂上へ踏み出す。

登山口を発ってから8時間。ついに甲斐駒ケ岳と黒戸尾根の頂上を極めた。冬、1 dayで達成したことに大いなる喜びがある。視線の先には仙丈ヶ岳。オールスターキャスト揃い踏み。

富士山を望む先輩も感無量。背中が泣いているようだ。ここからの下山は、今までの<困難>から<危険>に変わる。恐る恐る雪の斜面を下りながら、1時間6分で小屋に帰還。

部屋の中で靴を乾かし、七丈ブレンドコーヒー500円を注文。

新雪のように凛とした澄みきった旨味のあと、「甘み」「酸味」「苦味」の三位一体となり、力強い珈琲の風味が追いかけてくる。人生で飲んだ山のコーヒーのなかで一番美味しかった。「俺は生きている」という味だ。

17時に早い夕食。七丈小屋は花谷さんがオーナーだけあり、一つ一つがめちゃくちゃ美味しい。圧力釜でご飯も炊き、味にはこだわっている。

この日は1組のキャンセルが出て、土曜にも関わらずボクと先輩の2人だけ。これほど贅沢な山小屋泊は2度と味わえないだろう。ストレッチをして19時過ぎに就寝。泥のように眠って6時半まで落ちていた。

翌朝は燃えるような朝日に祝福され、黒戸尾根を下山。往復で約5000mの標高差。このアップダウンは、〈絶頂〉と〈絶望〉の振り幅の大きさでもある。だからこそ、クライマーは黒戸尾根に引き寄せられる。

振り返った甲斐駒ブルーは、今まで見上げてきたどの山の空よりも晴れ渡っていた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?