8. 究極のブレストプル #1 -動作編-

ブレストのプルは、手を引いたり、前に出したりしない。

「肘から先を水面から離さず」に「腕を横に開いて、閉じる」だけ。

このプルが一番スピードが出る。

まずはこれ。

「見た目」で理解しようとすると「目の錯覚」に騙されるから、自分でも床に寝転んで、必ず「自分の体」で大和式プルを検証すること。

「目で捉えた表面情報に依存せず」、「自分の体内感覚に目を向ける」のは、すごく大事なことだから。

ほら、肘を緩めたまま外に開いて、肘をグルッと90度内側に反転させれば、上体が起き上がるでしょ。

「手(肘)を引いて泳いでいるように見える」のは目の錯覚。ダビンチの人体図を見て分かる通り、「手を開けば、肘が近づく」し、「手を閉じれば、肘は離れていく」。人体構造の都合上、当たり前の話。

この「横への水平移動開閉プル」のキモになるテクニックは「グルッと90度反転させる肘」。これね。この「肘」で水を引っかける。

水中では、この「肘(腕)の回転動作」に集中する。手で掻いて進もうなんて意識はいらない。

この「床プル動作」は、実際に泳いでいる時の

「肩と背中の使い方」、「腕と肘の使い方」、「肘から先の使い方」

が水中プルと技術的に同じで、その「動作感覚」もよく似ている。

ただし、実際の水中プルとは大きく違う部分が1つだけある。

「プルのリカバリー」だ。

ブレストの水中プルには、「リカバリー動作が存在しない」。

陸上の「床プル動作」では重力がかかるから、「ミゾオチから下にある水色の布団(ストリームライン水流)」が潰れるほど下半身が重く、その場に固定されてお尻を前後に動かせない。

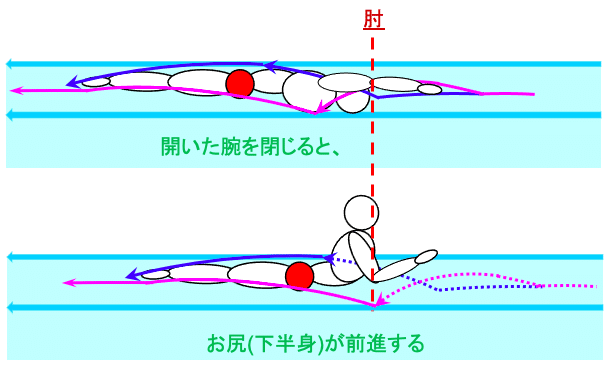

しかし水中プルならストリームライン水流に補助されて、下半身は無重力レベルで軽く、お尻は滑るように前後する。

ほら、肘を引いたり前に出したりしなくても、腕の曲げ伸ばしは出来る。

「上体が持ち上がれば、お尻が勝手に近寄ってくる」のだって当たり前の原理でしょ。

起き上がった「高さ」のぶんだけ、お尻が引っ張られて、前に出る。

なにも不思議な事はない。

「体内の動き」を自分の体で観察したら分かるけど、「腕」は肩を通して「背中の筋肉」と繋がっていて、

「お尻を前後させる動きと連動」して「腕がネジれて、閉じたり開いたり」する。

映像でも、お尻の前後運動で腕が勝手にネジれてるでしょ。

もう分かったよね。

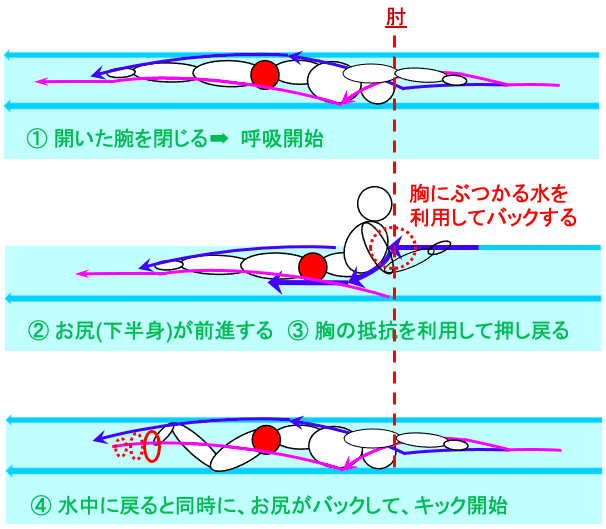

そう、「プル動作で起き上がった呼吸姿勢」は「バックキック開始姿勢」と同一。

バックキックの絶大な効果は「究極のブレストキック #2 ースピード編ー」で十分に説明した。

ストリームライン水流を利用して下半身を「ふし浮き状態」のように軽く保てば、「お尻は容易に前後する」し、

わざわざ抵抗に逆らって手を前に出さなくても、「お尻をバック」させれば「腕は勝手に伸びる」。

固定概念を捨てて素直に観察すれば、「手を前に突き出すリカバリー動作」は存在しない。

「後ろに下がりながら蹴るバックキック動作」が存在していて、意識を集中させるのは、このバックキック。

いい? センスのある選手に対抗する武器は「思考の深さ」よ。

「センス」には限界がある。そこを突いて勝負をかける。

頭の中に作った「3Dイメージ映像」の周囲360度をグルりと回り込んで泳ぎを分析すれば、「呼吸姿勢」は、息をする目的とは別に、

「プルとキックを繋いで」、「プルのエネルギーをキックにブチ込む」ための「重要な動作支点」になっている事が分かる。

「ブレストのプル」は、「バックキックを打ち込む姿勢を作るためにある」と考えて動作した方が、結果的に速く泳げる。

水流の補助力を最大限利用した「大和式ブレスト理論」の実証実験は、2018年に実施済み。

頭の中に3Dイメージを合成しながら見れば、「見えるはずのないストリームライン水流」が見えて、「水の流れの中に引き込まれながら進む僕の姿」が見えるでしょ。

単にストローク数を減らすだけなら、ふし浮き技術を使ってもっと減らせる。

この「ストローク長 5Mの泳ぎ」は、「ストロークの連続性」を崩さずに「水の流れを最大限利用」した「ギリギリの泳ぎ」で、スピードを上げると見え難くなる「ベースのテクニック」が「丸裸」になってる。

読み取り盗むのは、隠れて見えない「泳ぎの技術」、「僕の頭の中にある3Dイメージ映像」。

競泳で問われるのは、思考の「深さ」の部分。物事の表面ではなく、裏側でもなく、思考の深さ。

金メダリストも、世界記録保持者も、10年もすれば忘れられちゃうけど、「思考の深さ」なら、水泳を辞めた後の人生でも、強力な武器として使える。

選手をやってる価値は、「そこ」なのよ。

produced by yamato bear. 2021.05.22

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?