【慣れない・・・】AWSの従量課金の仕組みについて

黒パーカーが家に4着ほどある山下です。

汎用性が高過ぎます。

さて、今回のテーマは・・・

『AWSの従量課金の仕組み』です!

AWS=従量課金というイメージを持っている人は非常に多いと思います。

従量課金は「使った分だけ」お金がかかるという点は理解していても、「何」を使った分だけお金がかかるのか、をきちんと理解している人は少ないのではないでしょうか?

従量課金とはいえ、割と固定課金に近い状態のサービスも存在するため、今回は標準的なAWSの構成を軸に解説していきます。

それでは行ってみよーー (oノ´3`)ノ ピューーン!!

1.標準的なAWSの構成

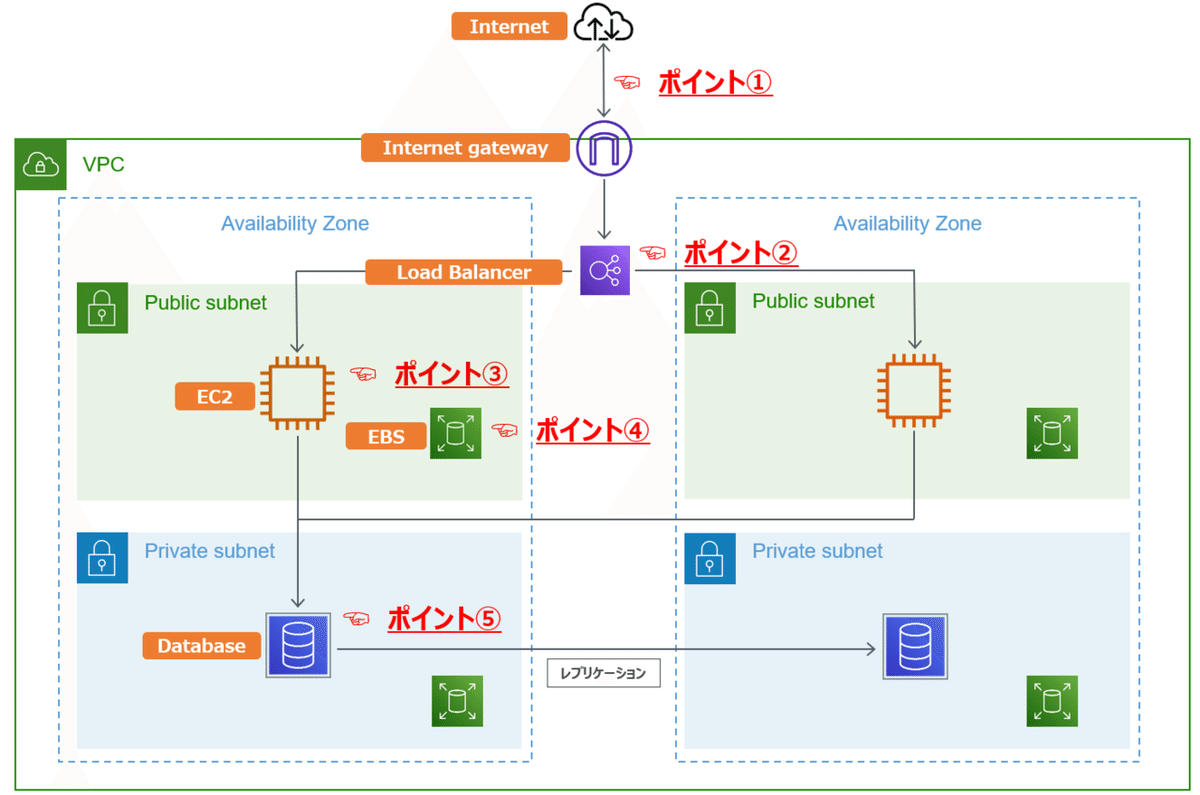

今回、解説に使うのは上記のマルチAZ構成です。

この中で料金が発生するポイントは5つです。

ポイント①:転送料

ポイント②:ロードバランサー利用料

ポイント③:EC2利用料

ポイント④:EBS利用料

ポイント⑤:DB利用料

2.従量課金

標準構成の中で、従量課金による料金発生ポイントは・・・

ポイント①:転送料

ポイント②:ロードバランサー利用料

です。

ポイント①:転送料の算出方法はコチラの記事でも解説した通り、

1コンテンツあたりの平均サイズ(GB) × 月間PV数 × 12.5円

です。

ポイント②:ロードバランサー利用料は転送量によって算出されます。

※転送量は1コンテンツあたりの平均サイズ(GB) × 月間PV数

つまり、転送料とロードバランサー利用料は1ヶ月間のPV数によって利用料金が大きく変動します。

特にWEBサーバーの場合、PV数は大方予測が出来ても、正確に予測することはほぼ不可能です。

そのため、従量課金による利用料の変動が顕著に現れます。

3.ほぼ固定課金

標準構成の中で、ほぼ固定課金となる料金発生ポイントは・・・

ポイント③:EC2利用料

ポイント④:EBS利用料

ポイント⑤:DB利用料

です。

まず、ポイント③:EC2利用料は、インスタンスタイプと月間の稼働時間によって決定します。

同じく、ポイント⑤:DB利用料もインスタンスタイプと月間の稼働時間によって決定します。

インスタンスタイプはユーザー自らが設定できるため、従量課金となるのは月間の稼働時間となります。

しかし、月間の稼働時間が毎月変動することは、ほとんどありません。

「1月は500時間、2月は400時間、3月は700時間・・・」と毎月サーバーの稼働時間を調整しながら使うユーザーは、非常に稀です。

特に、企業がユーザーとなりWEBサーバーとしてAWS環境を利用する場合は24時間30日(730時間)フルで稼働させ続けるでしょう。

夜間はアクセスできない、ホームページ等聞いたことがありません。

つまり、従量課金の対象となる稼働時間がほぼ固定されるため利用料金もほぼ固定となります。

ポイント④:EBS利用料はストレージ容量によって料金が決まります。

ストレージ容量はユーザー自らが設定するため、ほぼ固定課金となります。

4.まとめ

まとめると、毎月の利用料が従量課金となるのは月間のPV数が関わってくる・・・

ポイント①:転送料

ポイント②:ロードバランサー利用料

ほぼ固定課金となるのは、稼働時間やユーザー自ら設定が出来る・・・

ポイント③:EC2利用料

ポイント④:EBS利用料

ポイント⑤:DB利用料

となります。

この様に分けて考えると、従量課金だからと怯える必要は無くなるはずです。

ただし、AWSの利用料金はドル建てで請求されるため為替の影響により、完全な固定課金になることはありません。

その点はくれぐれもご注意を!

それでは、また来週!!

株式会社ディーネット(https://www.denet.co.jp/)

■大阪本社

〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜2-6-11 北浜エクセルビル5F

TEL:06-6231-8887 FAX:06-6231-8897

■東京本社

〒105-0001 東京都港区虎ノ門2-3-22 第一秋山ビル5F

TEL:03-3591-8887 FAX:03-3591-8886

ディーネットはAWSに特化した要件定義・設計/構築・運用・移行支援で

お客様のビジネスに貢献するクラウドのスペシャリスト企業でございます。

クラウドに関するご相談はコチラまで。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?