奈良県立平城高校のこと

私の通っていた学校が、歴史から消されて、「なかったこと」にされてしまおうとしている。

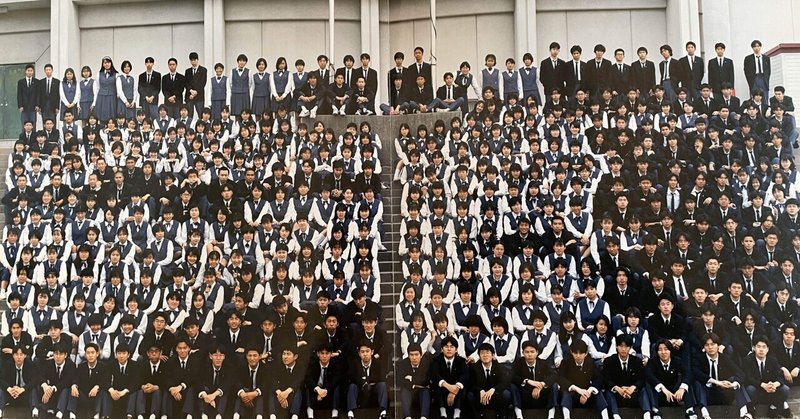

いまその学校に通っている最後の在校生のみなさんが、この2022年3月にはもう、「出て行かなければならない」ことになっている。それは「追い出される」のに等しい気持ちだろうと、かつてその学校に通っていた私は思う。

下の文章はそのことについての自分の気持ちを、3年前にあたる2019年8月に綴ったものだ。故あって非公開にしていたのだけれど、最後の在校生のみなさんが卒業させられてしまう前に、公開しておきたいという気持ちになった。この文章を私は、消したくないと思う。そしてこれからその「私の出身校だった学校」に通うことになるのであろうすべての若い人たちに、読んでおいてもらいたいと思う。必ず読んでおいてもらいたいと思う。

「なかったこと」にしていい歴史など、この世には存在しないと私は思っている。

「試験で入った学校」の思い出に「愛着」を持つのは間違ったことなのではないか、という気持ちを、私は持ち続けてきた。その気持ちは社会に出ていろいろな人たちの人生に触れれば触れるほど、強まってゆくばかりである。自分にとって「美しくかけがえのない」その思い出は、実は他の誰かから「奪った」ものだったのだ。その思い出が「美しくかけがえのないもの」であればあるほど、「自分の犯した罪」はそれほど深くて重いものだったのだという気持ちに、させられずにはいられない。自分のことは「暖かく」受け入れてくれるけど、他の誰かに対しては冷たく門戸を閉ざすようなそんな排他的な世界を、人間は自分の「故郷」にするべきではないと思う。

けれども私をそんな風に「うしろめたい気持ち」にまでさせてしまうのは、私にとっての高校時代というのが本当に「美しくてかけがえのない時代」そのものだったからなのである。学校という場所が「地獄」でしかなかったという記憶を持っている人は、決して少なくない。そして我々がいま生きている社会の仕組みというものを考えてみたならば、その方がむしろ「当たり前の感覚」というものなのであって、人の不幸をそっちのけにしたところで「楽しい高校時代」を自分が過ごせていたということ自体が、今にして思えば「何かの間違い」だったとしか思えない。そんな風に「学校」を大好きだった自分が、一方ではパンクロックを好きになったり、「反逆」ということについていろいろなところで語ってみせたりしているわけではあるのだけれど、そこにはとてつもない「ウソ」が含まれているのではないだろうか。「学校にも社会にも居場所を見つけられない人たち」の中から生まれた「パンク」を、自分みたいな人間が「ファッション」として「消費」することは、その人たちにとっては一番「許せないこと」なのではないだろうか。そんな気持ちが絶えず私の中にはあったし、今ではもっと強くある。

しかしながら私の人生というのは基本的に、人からいじめられたり誰かの憎悪の対象となったりという思いをさせられることの連続でしかなかったし、今でもそれが続いているのだけれど、高校時代の三年間だけは、私の場合、一度もそうした思いを「しないですんだ」のである。そのこと自体、いろんな偶然や幸運が何重にも重なり合った「奇跡」にすぎなかったのだろうなと今では思うし、また自分が「楽しかった」その分だけ他の誰かが「苦しかった」という「奪った側面」もそこには必ず存在していたのだと思う。だが、そこで「自分の尊厳を人から大切に扱ってもらえる気持ち」というものを浴びるほど経験させてもらった私が、ともすればその時代を「なつかしい」と感じる気持ちにさせられてしまうのは、自分の力ではいまだにどうしようもないことなのだ。そこがそんなに「幸せな場所」だったから、当時の私は「社会」というものにも「希望」を感じていた。それがその学校から一歩離れてみるとあまりにもそれと「かけ離れた世界」が広がっていたものだから、ある時期以降の私は「幸せだった高校時代」の思い出のすべてを、「悪い夢」だったと思って「封印」したまま生きてゆく態度をとってきた。「悪い夢」と言うよりは「タチの悪い夢」と言うべきなのかもしれないな。あれが夢だったのだとしたらあんなに甘美な夢は、寝ている間にだって見たことがない。

そんな私の出身校が、2022年をもって廃校になるらしい、というニュースが、昨年になって地元の友人から飛び込んできた。私はそのことについてはつとめて、何も感じないようにしようと思っていた。少子化が進めば、学校だって減るだろう。過疎地では子どもたちの心にとって高校なんかよりもっと特別な存在であるところの、小学校や中学校が次々と廃校に追い込まれている。自分の学校だけが特別扱いされていい理由は、あるわけがない。自分が「青春に決着をつける作業」に取りかからねばならない年齢を迎えたところで、向こうの方でも「戻り橋」を断ち切ってくれたわけだ。これでもう自分には「帰る場所」なんてどこにもない。これからは前だけを向いて生きて行こう。そんな風に思っていたし、思おうとしていたわけなのである。

ところが今年に入ってSNSを通じ、その自分の出身校の信じられない「廃校理由」を、私は知ることになった。県下第一の進学校の校舎が老朽化して耐震基準を満たさなくなったために、私の出身校を廃校にして、その校舎をその進学校の「引越し先」に充てる、というのが、私の出身県である奈良県で現在進行している「県立高校再編計画」の内容だというのだ。

「なめんなよ」と反射的に私は思った。在校生もOBも父兄も教職員も、その「理由」を最初に聞かされた時には誰もがそう感じたことだろう。なめんな。そして、いてまうぞ。

当然のごとく父兄を中心に反対運動が盛り上がっているらしいことも知ることになったが、その中で掲げられていた「廃校に反対する理由」のほとんどが「こんなに偏差値が高くて進学率も高くて進学先としての人気も高い学校を廃校にするのは間違っている」という内容で占められていたのを見て、「同じ理由では一緒に反対することはできない」と私は感じた。「偏差値が低くて進学率も低くて進学先としての人気も低い学校」なら「つぶしてもいい」のか、という話になるからだ。本当ならそうした学校をこそ「大切」にすべきはずだと私は思うし、「つぶす」べきなのは「偏差値」や「学歴差別」の存在そのものなのである。何よりもその論理では、「県下第一の進学校」を存続させるために「それより偏差値の低い自分たちの学校」が廃校先に選ばれるという論理に、対抗することができなくなってしまう。

だが、今の在校生の人たち自身が、教育委員会と直談判したり、署名を集めたり、果ては訴訟を起こすなどして「戦って」いるということを知るに至り、とうとう私にも、黙っていることができなくなった。卒業生としてこの問題に「見て見ぬふり」を続けていることは、戦っている後輩の人たちを「見殺し」にすることだし、自分自身の歴史からも「逃亡する」ことに他ならない、と感じるに至った。人間には「誇り」というものがなければ生きて行けないことになっている、ということについて、いろいろな形で私はこれまでに文章を書いてきたことがあるのだけれど、この問題は私や私たちあの学校の関係者にとって、まさにその「誇り」と直結する問題なのである。それも他人を踏みつけたり蹴落としたりすることによって得られるような類の「誇り」ではない。自分たち自身が自分たち自身として胸を張って生きて行くために必要な、「誇り」の問題なのだ。

「自分たちの学校」だった場所が、私たちのことを「見下して」いる人間たちの手によって奈良県の歴史から「消されて」しまおうとしていることを、私は絶対に許すことができない。

私が通っていたその学校の名前は、奈良県立平城高校と言った。

学校制度の仕組みというものは各都道府県によって相当に違ったものであるらしく、例えば「学区制」や「総合選抜制度」というものについて、それがどういうものであるのか、またあったのかということを、私は自分の経験としては全く知らない。だからひとくちに「高校入試」や「高校時代」にまつわる思い出の話と言っても、他の地方の出身者の人たちとは全く話が噛み合わなくなるケースが少なくない。

私が15歳だった1994年における奈良県では、いわゆる「学区」にあたるものは事実上存在せず、県下のどこに住んでいる人であろうと、各地に存在している40校ぐらいの県立高校の中から「自由に」自分の進学先を選ぶことができた。(という話をするだけで「ビックリされること」が多いので、不特定多数の人が読んでいるこうした文章においては、そうした「前提」から話してゆく必要があると思われる)。ただしそうした「自由」が存在していたのは飽くまで「タテマエ」の世界においての話であり、実際にはその40校ぐらいの間には厳密な「序列」が存在していて、就職することや私立に行くことを最初から決めている子を別にするなら、奈良で15歳になった子どもたちは事実上、「中三の三者面談」の時点で、自分がどの学校を受けるべきであるのかを「通達」されることになっていた。そうやって大ざっぱに「振り分けられた」その先でまた「受験」があり、「上位」とされている学校では一割から二割の人が落とされる、というのが当時の実態だった。今でもそうなっているのかどうかは、私は知らない。

そしてその奈良県において「頭がいい人間」が通う学校とされていたのは遠く戦前の時代からN高、U高、K高の三高のみと「決まって」おり、それを圧倒的な「別格」とするなら後はもう十把一絡げ、みたいな感覚が当時はあったし、今でもそのことは変わっていないのだと思う。「十把一絡げ」といってもそこにはやはり、厳然たる「序列」が存在し続けているのだけど。

私は「中三の三者面談」の時点でその三校には「ほぼ行けない」ということを宣告されてしまっており、世界から全否定されたような気持ちを味わっていた。今にして思えば恥ずかしい気持ちしか湧いてこないけど、私は自分のことを「頭のいい人間」だと思っていたから、それを否定されただけで、「自分には生きる値打ちもない」みたいな気持ちにまで簡単に陥ってしまったのである。私の親は子どもに「勉強すること」を強要する人間ではなかったが、中学の教師からそう言われた時にはやはり、あからさまに「がっかりした表情」を浮かべていた。

こういうことをあえて書くのは、平城高校という学校が奈良県において「そういう気持ちを味わってきた子どもたち」を受け入れる場所としての位置を持ってきたということを、ハッキリさせておきたいと思うからである。もとより「その平城高校」にも「行きたくても行けなかった」人たちが同じ奈良県には無数に存在しているわけであり、その人たちの前で平城生が自分たちの「N高コンプレックス」や「K高コンプレックス」について語るようなことは、ひたすら醜悪なことでしかない。けれども平城高校という学校の生徒の大多数が、「初めからその学校に行きたかった」わけでなく、「本当はN高やK高に行きたかった子どもたち」で構成されていたことは、少なくとも私の時代には、否定しようのない事実だった。

「御三家」はムリだけど「その下」なら、ということで、中学の教師から提示された学校名は、やはり三つぐらいあった。傲慢だった私は正直「どうでもよく」なっていたのだけれど、その中から「平城高校」の名前を選んだ理由は、そこに通っていた友だちの姉ちゃんから「その学校の男女の比率は1:2なので、男子なら幸せな思いができること間違いなし」であるということを聞き及んでいたこと、並びにその学校の近くには当時の私が心酔しきっていたあるミュージシャンの人の「別宅」があって、時折その人の姿を見かけることがある、という噂も聞かされていたこと。事実上その二点だけだった。入ってみると確かに「女子が男子の二倍」というのは本当だったが、期待したその人には結局三年間出会えずじまいだったし、「家」というのがどこにあったのかも、最後まで分からなかった。「道に倒れて誰かの名を」とか、そういう歌を歌っていた人だったのだけど。

そんな風に全く「期待せずに」入った高校だったものだから、その学校の雰囲気がとても「明るくて楽しそうなところ」だったということに、私は当初、戸惑ってしまったぐらいだった。どうせ自分と同じように、墓場に片足を突っ込んだような顔をした、コンプレックスの塊みたいな人間の吹き溜まりのごとき学校だろう、と私は決めてかかっていたのである。中学時代にひっきりなしに家にかかってきていた学習塾やナントカ書店からの勧誘電話では、「いい高校」に行けなかった人間たちに待ち受けているのはそういう未来なのだ、ということをイヤになるほど聞かされてもいた。けれどもそんな風に多かれ少なかれ「傷を抱えて」あの学校に入ってきた私たちの気持ちを、先に待っていた先輩や教師たちはみんな「わかって」いて、その上でどこまでも明るく堂々と、私たちに接してくれた。あたかも「N高やK高だけが人生じゃない」と言ってくれているかのように。また実際に口に出してそう言う人もいたのだけれど。そこで出会うことのできたやさしさには、学校を出てからの私に「大学だけが人生じゃない」「カネ儲けだけが人生じゃない」ということを胸を張って教えてくれたいろいろな人たちの中にあった「本当のやさしさ」に、通じるものがあったと思う。自分と同じような「いじけた表情」を浮かべた人がそこには一人もいなかったということに、私は間違いなく「救われた」ような感覚を味わっていた。

そこで出会った先輩たちは、校門を一歩出れば、それこそ中学の頃の私自身がそう思っていたように、「N高に行けなかった中途半端な平城生」という目で世間から見られる経験を、既に一年も二年も重ねてきた人たちだったわけだけど、そんなことはものともせずに、「自分たちの学校」を自分たち自身の手で立派に「誇りの持てる学校」として築き上げ、私たちの入学を待ってくれていた。そのことを私は素直に「うれしい」と感じたし、またその姿に敬意を感じた。

「女子の数が男子の二倍」だったということも、決してそういう意味で言うのではないのだけれど(←どおゆう意味やねん)、私の人生を間違いなく「いい方に」変えてくれたことだった。あるところで

男子校の生徒たちは「男」になろうとするが、女子高の生徒たちは「人間」になろうとする。

という文章を読んだことがあるのだが、自分が共学高の男子生徒だったという「前提」をそっちのけにすることはできないとした上で、「まるでうちの学校の話みたいじゃないか」と感じたことを鮮烈に覚えている。上述のように多かれ少なかれN高やK高に対するコンプレックスを抱えて入学してきた私たちだったわけなのだけど、そんな私たちを待っていたのが「N高に負けるな」といったような「対抗心を煽る言葉」ではなく、「N高だけが人生じゃない」という「多様な生きざまを讃える言葉」だったことは、何よりもそのことを象徴していたように思う。

実際「マッチョな価値観」ほど、あの学校の雰囲気にそぐわないものというのは他になかった。私たちの頃には既に誰言うとなく使われ出していたあの学校の「気風」を言い表した言葉が、「平城魂」みたいな悲壮感漂う勇ましい響きの言葉ではなく、「平城心(平常心)」という「ふわっとしたフレーズ」だったことも、そのことを物語っていたように思う。それが学校を一歩出ると、今の社会がどれだけ「マッチョなルール」にもとづいて運営されているかという衝撃の事実に、あの学校の卒業生は多かれ少なかれ当惑させられた経験を必ず持っているはずだと思うのだが、私より年上のOBの人たちが「文武そつなくこなすことが苦手なのんびり系には『ちょうどいい』学校だった」「とにかく『あったかい』学校だった」という思い出をSNSなどに書き綴っておられるのを見るにつけ、みんなやっぱり私と同じように感じてこられたのだなという気持ちを新たにしている。

付け加えて言うならあの学校は、校歌も良かった。入学式の後に合唱部の人たちが初めて私たちのために歌ってくれたのだったが、

あーあー、へいじょおー

というところまでは言ってしまえばまあ、「どこにでもあるフツーの校歌」だと思ったのである。ところがそれに続く

わーれらーのーへいじょーこーおこ!

という部分のメロディラインに、15のギター少年だった私は「そこでそんな風に上がるのん?」とマジで衝撃を受け、そして「新しさ」を感じた。後から知ったところによるとこの校歌は、1980年に創立された平城高校の初代の教頭だった職員の方が土手で草刈りをしながら考えたメロディを、同じく初代の音楽の先生だった方が編曲してできあがった歌だったということで、してみると私は「鼻歌」に感動していたのかとそのことに感動を新たにしていたりしているのだけど、私が生まれた年よりさらに後になってから生まれたあの高校には、いわゆる「歴史ある学校」が引きずっている「戦前からの価値観の呪縛」みたいなものが文字通りスッパリ切り落とされた若々しい雰囲気が溢れており、それがそのまま校歌のメロディの「現代的なイメージ」にも反映されていたように感じる。自分の学校の校歌を「ロック調」にアレンジしてやろうといったようなことは、ギターを手にした高校生なら誰でも思いつきそうなことではあるけれど、実際にそれをやった時にこんなに「映える」校歌は他にあんまりないのではないかと、一番上に貼りつけた後輩の人たちの演奏を見るにつけ、手前ミソながら今でも思う。

そして私自身の人生にとっての一番大きな出会いは、あの学校の部落解放研究部に入ったことを通して初めて、全国水平社の結成以来連綿と戦われ続けてきた奈良県における「差別との戦い」の、「現在進行形の歴史」と出会えたことに他ならなかった。自分が「引き継ぐ」べき「日本の歴史」とは、天皇制を頂点とした差別主義と排外主義の体系などでは断じてなく、それと真っ向から対決することを通して「みんなが胸を張って生きられる社会」を築きあげようとしてきた、多くは無名の人々の「戦いの歴史」だったのだということに、多くの誇るべき友人たちとの出会いと共に、私は気づかされてきた。

「解放研」は運動の歴史の中で、県内の各高校を横断する形で建設されており、数ヶ月に1回開催される全県的な集会の中で、他校の生徒と知り合える機会も多くあった。そこで出会った友人たちの多くは、被差別部落出身の生徒、在日朝鮮人の生徒、「身体障害者」の生徒たちで、私自身は「自分が差別を受けた経験」というものを直接には持たない「一般民」の生徒だった。それだけに、それまでの自分自身がどれだけ差別的な価値観を身につけて生きてきた人間だったかということに気づかされる場面も少なくなかったが、今でも思う。それこそが今までの私の人生の中で一番貴重な「勉強」だった。自分自身の被差別体験を堂々と語り、生徒のことを差別したり人格否定の言葉を吐いたりするようなやつは他校の教師でも許さない、と壇上から叫んでいた友人たちの姿ほど、私の記憶に感動的に焼きついているものは他にない。そこではどの学校の生徒も「平等」だったし、生徒と教師の関係も「平等」だった。誰もが意識して、そういう関係を自分たちの中に作りあげようとしていた。阪神大震災もオウム事件も私たちには怖くなかった。自分たちが大人になる頃には、差別も戦争も世の中から一掃されて、今の自分たちを満たしているような「暖かいつながり」が、日本中に世界中に広がりきっているに違いない。あの頃の私たちはみんなそう信じていた。書いていたら涙が出てきた。

その他、「忘れられない思い出」については、ひとつひとつ挙げていけばキリがないが、ここでは書かない。またそれについて書くべき場所でもないと思う。

そんな平城高校が、よりによってN高に敷地と建物を提供するために「つぶされる」ことが決まったという顛末を知った時、私が最初に感じたことは、あの頃の自分をあれほど感動させてくれた数え切れないほどの言葉や、態度や、叫びや、やさしさや、思いやりや、生きざまや、自分自身の体験というものは、全部「ウソ」だったことにされてしまうのか?ということだったのだ。それを私に示してくれた人たちは、みんなどこへ行ってしまったのだろうか。残らず「消されて」しまったのだろうか。

「人間は平等な存在だ」という、どこの学校でも教えられていたはずの「理想」さえ、「ウソ」だったというのだろうか。

私は「消される」つもりはない。

「N高だけが人生ではない」ということを私の先輩たちは胸を張って私たちに伝えてくれたのだし、それと同じことを私たちもできる限り後輩たちに伝えようとしてきたつもりだった。でも、そのN高の生徒たちに「勉強する場所」を提供するために「私たちの平城高校」を明け渡すことを「私たち」が受け入れてしまうなら、私たちは「ウソつき」だったことになる。後輩たちの前で「虚勢を張って気休めを言っていた」にすぎなかったことになってしまう。そしてそんな私たちの態度それ自体が、私たちにそれを示してくれた先輩たちの「誇り」や「生きざま」さえをも、「ウソの歴史」に「変えて」しまうことになる。そんなことは私には絶対にできない。

「N高だけが人生ではなかったのだ」ということは、中学の教師から人格を全否定されたような気持ちで受験に臨んだ私にとっては、文字通り「生きる力」を取り戻させてくれた「人生最大の真実」だったのであり、そのことを全身全霊で私たちの前に示し続けてくれていたのが、あの学校に引き継がれ続けていた「校風」だったのだ。それを20年も経った今になってから「やっぱりウソでした」などと言われて、たまるものか。何の「オチ」にもなっていないし、そんなのでは誰も笑えない。

オトナになった今でさえ、「おまえらは無価値だから歴史ごと消えろ」と言われている感覚がフツフツと湧きあがってくる。受験制度というものが人間の心に残す傷は、20年たっても30年たっても癒えるものではないのだということを改めて思う。いま10代の後輩たちが同じ思いをさせられているのかと思うと、それはどれだけ「生々しい苦しみ」なのだろうという想像が込み上げて、本当に私自身、いたたまれなくなるのを感じる。

老朽化したN高校の校舎に耐震工事を施せるだけの予算を今のN県がどうしても組めないというのなら、N高をつぶせばいいではないか。「平城ならつぶしてもかまわない」と考えているらしい人間たちの頭の中味を、私はぐちゃぐちゃにかき回してやりたくなってくる。先割れスプーンか何かで。自分たちがそこまでしても「つぶしたくない」と思っているN高校と同じくらいに、平城生にとっての平城高校は「かけがえのない学校」なのだということが、どうして分からないのだろうか。

奈良県には「学校の名前で人を差別する」という「文化」が歴然と存在しており、何をおいても「つぶして」ゆかねばならないと私が感じるのは、その「伝統」に他ならない。その意味で「御三家」にはなれなくても「四番目の位置」を排他的にキープし続けてきた私の出身校というのもまた、「イノセントな存在」では決してありえない。いずれ、「つぶされる」べきだと思うし、現行の学校教育制度それ自体が完膚なきまでに「つぶされる」べき時点が、人間の歴史の流れの中では必ず訪れることになるはずだと思う。

けれども奈良県当局による現在進行中の「学校の潰し方」というものは、県立高校は「制度」においてすら「平等」ではないのだということをこの時代になって改めて「宣言」するに等しいものであり、そのことを何よりも許せないと私は感じる。

県の当局からは平城の在校生たちに対し、「卒業記念品や部活動の表彰記録は校舎にそのまま保管する」みたいな「説明」がなされているらしいのだが、親になった卒業生がそれを自分の子どもに見せるために、「別の学校」にノコノコ入って行くことができるだろうか? そしてそこが「自分の母校でなくなった」経過を子どもに説明することができるだろうか? あまりに人をナメた話だと私は思う。

「卒業記念品やトロフィー」がいくら残されることになっても、不正に屈服し泣き寝入りした上でのそれなら、「敗北の記念品」にしかならない。そんな形で平城高校が「歴史に残ること」を私は望まない。

「平城高校は最後まで戦いぬいた」と孫子の代まで胸を張って語り伝えることのできるような「歴史」を、私は今からでも作ってゆけるような「力」となれることをしたいと思うし、今の在校生の皆さんには何をおいても「そうした歴史」を作ってほしい。たとえ勝てなくても、胸を張って生きて行くことができる。今の在校生の皆さんだけでなく、あの学校につながる歴史を持っている「私たち」の全員がだ。

私の母校にはもう「解放研」がないのだろうか。許せない差別事件や、生徒の尊厳が傷つけられるような事件が起こったら、いつでもどこでもあちこちの学校から「一緒にビラをまいてくれる仲間」が駆けつけてくれたような「高校間の横のつながり」というものは、今の奈良県からは失われてしまったのだろうか。失われてしまったのだろうな、と思う。日本の教育行政が戦後一貫してそういうのを「つぶす」ためにムキになってきた「たゆまぬ努力」が、いよいよこの21世紀を迎えて本格的に「実」を結び始めたという経過は、学校にいた頃よりも、出た後になってからの方が、身にしみてよく分かっている。「解放」という言葉が「人権」という言葉に置き換えられつつあった私たちの時代から既に、少年少女の心から牙を抜いてしまうための「遠大な計画」は着々と推し進められつつあったのだ。それを無邪気にも私たちは「いいこと」だと思わされていたわけだったのだけど、そういうのが身近に存在しない環境におかれてきた若い世代の人たちにとっては、「戦う」ということを「発想する」ということ自体が、決して容易ではないことになっていると思う。「なぜ怒らないのか」と「説教」するような恥ずかしい態度は、私にはとれない。責められるべきは私たちの世代が「何もしてこなかったこと」なのである。

けれどもよしんば「たった一人」からであったとしても、「戦う」ことはできるのだ。「本気で戦う人間」が一人現れたなら、それがたちまち「全体」へと波及してゆくような「奇跡」が、連続して起こり始めるものなのだ。

SNSを見ていると、N高校の生徒たちが「立ち上がってくれない」ことに失望の声をあげている人たちの姿が、少なからず見受けられる。私も自分が学校にいた頃だったら、「そういう発想」になっていたはずだと思う。県の当局は自分たちの言うことは何も聞いてくれないけれど、「大事にされている」N高生の言うことなら、聞いてくれるのではないか。そのN高校の人たちが「平城の人にそんな思いをさせてまで自分たちは移転したいと思わない」という「正義の心」を発露させて、今ある校舎に「居座って」でもくれたなら、自分たちだって廃校を受け入れさせられたりしないで済むのに、と。けれども平城高校という「自分たちの学校」を最終的に潰しても構わないと思うのか、それとも絶対に許せないと思うかの「決定権」を持っているのは、「県の教育委員会」でもなければ「N高の生徒たち」でもありえない。「平城生自身の気持ち」がそれを決めるのである。この点において「N高生の気持ち」を「忖度」しなければならないような理由は、平城生の側には一切存在しない。

N高生の中にだってそういう移転の仕方を「いい」と思っている人は、まあ、いないだろう。「平城生はさっさと解散して自分たちに校舎を明け渡せ」とまで思っているような極悪な人間というのは、ほぼ、いないだろう。けれども「何やかんやあって」最終的に平城の廃校が決まったならば、結局かれらのほとんどは粛々と定期を高の原行きに買い替えて、淡々と「平城高校のあったところ」で「自分たちのための勉強」を始めてゆく道を選ぶのだろう。いずれは世のため人のためになるのかもしれないけれどその「世」と「人」の中に少なくとも平城生の存在だけは永遠に含まれることのないようなそういう「勉強」をかれらは選ぶのだろう。そのことに抗議してN高に自主退学届を出してくれるような人は、あんまりいないと思うし、場合によっては一人もいないだろう。そしてそういうことがあったとしても、「奈良県の歴史と伝統」が断ち切られることのない限り、N高への入学希望者が減ることはないだろう。そして「かつて平城高校だった校舎」を「自分たちのハコ」として使い始めることになる新しい世代のN高生たちは、自分たちが勉強する場所を確保してもらうためになら他の学校のひとつやふたつ潰されても「当たり前」なくらいに、自分たちは「特別」で「選ばれた」存在なのだという意識を、誰に教えられるのでなくても、空気のように身につけてゆくことになるのだろう。そこが平城高校だった時代の遺物が陳列された誰にも相手にされていない小部屋の前を足速に通り過ぎるたびごとに、かれらはそんなことを思うのだろう。あるいは、何も思わないのだろう。

「そんなことは許せない」と「言っていい」のは、平城生とその関係者だけなのである。私は、言うよ。

未来のN高生たちをそんな腐った最悪の「教育」の「犠牲者」にすることは絶対に許せない、と感じるから、私はそれを「許せない」と言うのである。N高生たちの中にだって、「立ちあがるべき理由」は存在しているはずだと思う。けれどもかれらの前には「未来の利害」がぶら下げられているから、平城生と比べて非常に「立ちあがりにくい立場」にあるわけなのだ。「N高は絶対つぶされない」というのは今のかれらにとっては決して「強み」ではなく、むしろ言いたいことも言えなくさせられてしまう「弱み」に他ならないのである。「下手なことを言ったら自分だけ潰される」N高生と、「何をどう言おうとみんなが平等に潰される」平城生のどちらが立場として「強い」かといえば、これは明らかに平城生の方なのだ。だったらそれこそN高生の分まで、平城生自身が本当に言いたいことを思い切り叫んでやればいいではないか。今の平城生には文字通り、失うものは何もないはずなのだ。

私自身はN高の人たちやその出身者の人たちに対して、個人的な恨みは一片も持っていない。ただ、皆さんが「平城生の立場に立ってものを考えること」は、非常に難しいことだと思うし、ほぼ「ありえない」ことでもあるだろうと、私は最初から「あきらめて」かかっている。皆さんにとって平城高校という学校が、「憧れの学校」や「入る値打ちのある学校」であったためしなど、あるはずがないからだ。ちょうどN高に入りたくて仕方なかった中学生の頃の私が、そう思っていたようにである。

けれどもそんな感覚を身につけたままオトナになってゆく道を歩まなくて済んだことを、今の私は心から「幸せだった」と感じている。そして皆さんにもそんなオトナには絶対になってほしくないと思うから、私は自分が卒業した平城高校の廃校計画に、飽くまでも反対したいと思う。平城のOBのブログ書き風情からこういうことを言われることを「屈辱」だと感じるN高生や関係者の方がもしいらっしゃったなら、一人でも構わない。「平城生の立場に立って一緒に戦ってくれる人」に現れてもらいたいものだと心から思う。高の原に行けばあなたは地域と学校をあげて歓迎されるに違いない。私はもういないけど、茶道部からはきっとお茶が出されることだろうし、音楽室では吹奏室内楽部があなたのために無伴奏チェロ組曲を演奏してくれることだろう。知らんけど。

しかしながらくれぐれも平城生の「ジャマ」だけはしないでもらいたい。と私はあらかじめ言っておきたい。これは飽くまでも、「平城高校のための戦い」なのだ。平城生の中には天から降ってきたような廃校通告に対し、「ふざけるな」という思いがあるだけである。その平城生の側に「対案を出せ」などというのは、さらにふざけた話でしかない。N高の老朽化という「自分たちの問題」には、皆さんが「自分で戦って」答えを出して頂きたい。県が「どうにかしてくれる」のを「待って」いるのかもしれないけれど、私たちはそれをさせませんから。よろしく。

何よりも一番大切なことは、一人一人の平城生自身が、知事に対してでも教育長に対してでもいい。

奈高の生徒にはあの校舎で勉強させる「値打ち」があって、おれらにはその「値打ち」が無いってことなんですか?

という「問い」を、「自分自身の言葉」で堂々とぶつけることができるか、というその一点にかかっているのだ。それを自分自身の力で言葉にすることができなければ、今の在校生の皆さんは一生「魂を殺されたまま」生きてゆかねばならない屈辱を背負わされてしまうことになる。「あんなやつら」の手によってだ。そしてその「問い」が発せられる場面に出会うことができなければ、私たち卒業生自身の魂もまた「殺されて」終わることになるのである。比較的若い皆さんから、壮年の人たちに至るまで。

県の教育長というのが報道されている通りの人間だったとしたら、「あると思ってるんですか?」などと「逆質問」してくるようなことがあるかもしれないが、そしたらその時こそ、全員で声をそろえて言ってやればいいのだ。

「ある」と!

これは決して「平城生のエゴ」などではない。人間が人間として胸を張って生きてゆくために「必要な言葉」なのだ。県立高校再編計画の中で同じように「廃校」が通告されている登美ケ丘や西の京の人たちにも必ず「勇気と希望」を感じてもらえるはずの言葉だし、N高の生徒たちの心を揺さぶって「変えてやりたい」と本気で思うなら、平城生自身がハッキリと言ってやる以外にありえない言葉なのだ。それさえ堂々と口にできたなら、「私たち」が負けることなんて、ありえない。永遠の恥を満天下にさらすことになるのは、飽くまでも県当局とあの知事の側なのだ。

「自分たちにはやっぱりそんな『値打ち』はないのかもしれない」などという気持ちにだけは、死んでも負けないでほしい。あるのだ。皆さんには。あったのだ。私たちにも。平城生をなめるな!

恥を忍んで言うならば、それは私たちの世代の人間たちがあの高校にいた時代に、どうしても口にできなかった「問い」だった。私たちの先輩の世代の人たちも、同じだったと思う。「言えるチャンスに出会えなかった」ということも、まあ、あるのかもしれない。けれどもいかに「N高だけが人生じゃない」と思いそんな風に振舞っていたとしても、その「問い」を口にすることは、自分たち自身がそれを受け入れそれに従って生きていたところの「暗黙のルール」を破壊してしまうことにつながる、「タブー」に等しい行為だったからだ。「暗黙のルール」とはすなわち、「学校の名前で人を差別する奈良県の伝統文化」に他ならない。その「あまりにも自明なルール」に、当時の私は部落解放研究部という「差別を許さないサークル」に入っていたにも関わらず、それでも正面から立ち向かうことができないまま、高校時代を送っていた。そのことが私にはずっと、「傷」になっていたのだ。

その「本当の自分の気持ち」を誰にはばかることもなく全世界に向かって叫ぶことのできる機会に巡り会えた今の在校生の皆さんのことを、決してヘンな意味で言うのではない。私は本気で「うらやましい」と感じている。そして私自身、今までのいつにもまして、あの時代に戻りたいという気持ちにさせられている。「今なら言える」と思うから。こんな気持ちになったことは、かつてなかったことだった。

この戦いの「主人公」になることができるのは、今の平城の在校生の皆さん「だけ」なのである。親にもOBにも県会議員にももちろん私にも、その戦いを「代わりに」戦うことは誰にもできない。願わくは皆さんの「自分自身を肯定する叫び」が、私や私たちやそれにつながる数しれない人たちのことをも「歴史の呪縛」から解き放ち、奈良県の「腐った伝統」に風穴を開ける瞬間に立ち会わせてもらいたいと心から思う。「自分の青春に決着をつけること」をテーマにして、私は今までこの自己満足的といえばそれまでなブログを、ひたすら書き綴ってきた。けれどもそのことは「自分ひとりの力」だけでは決して成し遂げることのできないことだったのだということに、今の今になって私は、気づかされている。

裁判は「門前払い」にされそうな確率が極めて高いということも、伝え聞いている。けれども裁判だけが戦いではないし、本当に戦おうと思うならまだいくらでも時間はあると思う。そして、やれることだってあると思う。

一人でも多くの平城高校の現役在校生の皆さんがこの文章を読んでくださることを、心から祈念しています。

サポートしてくださいやなんて、そら自分からは言いにくいです。