「まんが おやさま」を読み直す 8/48 人だすけの逸話1

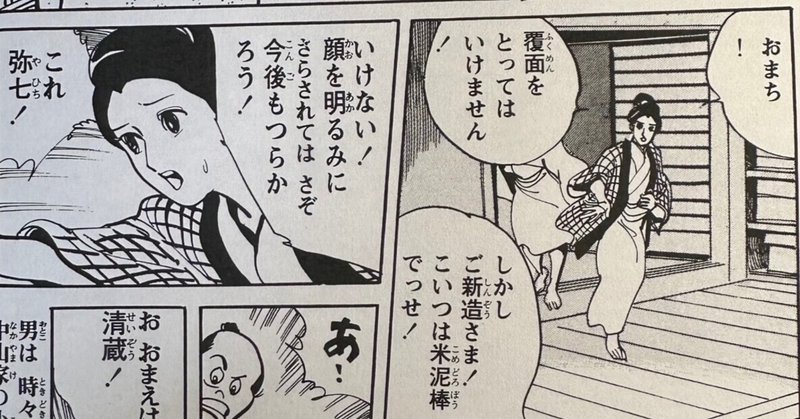

1983年10月に「リトルマガジン天理少年」に掲載された、「まんが おやさま」の第8回。前回までの「おかのさん」のエピソードとも合わせ、中山みきという人は本当に「何でも許してくれる人」だったのだな、というイメージが、子どもだった私の中にも深く刻みつけられたことを覚えている。しかしながら、史実を正確に検証しようと思うなら、庄屋の役こそ務めていても「辛うじて自作農」と言える程度の家だったという当時の中山家には、使用人や小作人の存在はもとより、盗みに入るべき「米蔵」さえ本当に存在していたのかどうか極めて疑わしいわけで、今回のような話も「丸ごとフィクション」であると考えておいた方が、おそらく間違いがない。そのことの上で、「辛うじて自作農」と言える程度の「ほん何でもない百姓家の女」だった中山みきという人が、その立場からどのようにして自らを「人の罪を許すことのできる存在」へと形成して行くことができたのか、ということを想像し直してみることの方が、きっと意味のあることであるように思う。

たとえばキリスト教という宗教においては、人の「罪」を「許す」ことのできる存在は「神」だけである、とされている。言い換えるなら、人間が自分のことをいかに「罪深い存在」であり「汚れた存在」であり「みにくい存在」であり「無力な存在」であり「病んだ存在」であり「否定すべき存在」であり「まちがった状態にある存在」であるかということを「自覚」するところから、「宗教を求める気持ち」というものは生まれてくるわけである。

そのことが「いいこと」であるのか「悪いこと」であるのかは、私に言えることではない。自分が「まちがった状態」にあるという「自覚」が生まれてこそ、それが「改善」される可能性も生まれてくるわけだから、「否定の自覚を持つこと」もその意味では「いいこと」なのかもしれないけれど、だからと言ってそれを「持てない」人たちのことを責めたり批判したりできる資格が、自分にあるようにも思えない。私自身は「宗教を求める気持ち」というものを拒否し続けて生きてきた人間であるつもりでいるのだが、上に列挙したような内容で自分のことがキライに思えて仕方なく、だからと言って死にたくもない、という気持ちでとりあえず毎日を送ってきた人間にすぎないということを、ここでは書いておくにとどめたい。

中山みきという人を前にすると、それだけで心が洗い清められたような気持ちになって、悩みや苦しみが消えてしまうのを感じた。ということが、当時の人々の体験として、様々な内容で語り伝えられている。知りたいことや疑問に思っていることを山ほど抱えて、遠い国から大和の国まで通ってきても、いざ中山みきという人の前に出ると、何も言葉を交わさなくても顔を見ているだけで「なるほどなあ」と全てが分かったような気持ちになって、何も聞かずに帰ってしまった。といった類の話が、いくつも残っている。中山みきという人は、「そういう人」だった。ということなのだと思う。その姿に触れた人々が感じていたのは、自分が「許されてある」という感覚、自分は生きていてもいい存在なのだということを「認めてもらえた」ような感覚だったのではないかということが、想像される。当時の信者さんたちが彼女に求めていたのは、正にそうした感覚を「味あわせてもらう」ことだったのだろうなと私は思う。

とはいえ、中山みきという人が残した思想の中に、「罪」や「罰」といった概念は、いっさい存在していない。彼女の思想を「宗教」として理解しようとすると間違いになるのではないかと私が考えているのは、そこである。

一れつにあしきとゆうてないけれど

一寸のほこりがついたゆへなり

いちれつに悪しきと言うて無いけれど

ちょとのホコリがついた故なり

という歌に示されているように、「悪」というものはもともと存在しない、というのが彼女の考え方だった。世の中で「悪」とされていることは、人間の心に「ほこり」が溜まった結果として生じることであり、払ってしまえば「ほこり」は消える。

みづとかみとはおなじこと

こゝろのよごれをあらひきる

水と神とは同じこと

心の汚れを洗い切る

天理教の教会で今でも毎日のように歌い継がれているところの、彼女の作った「みかぐらうた」にはそうした思想が示されているわけだが、それにつけてもこの「歌詞」には、考えさせられるところが多い。

水「が」体の汚れを洗い流すように、神「は」心の汚れを洗いつくすのだ、という読み方がまず可能だと思うが、しかし「水」は「自分の意思」というものを持たない存在であるわけで、たいていの人は水「で」自分の身体を洗い清めるものであるはずだ、と思うわけなのである。それと「神」とが「同じこと」だというのであれば、ここでの「神」も「主語」であるとは考えにくい。「神」という概念を「使って」自分の心を洗い清めるのは、飽くまで人間自身の仕事であると言っているように、私には感じられるのだ。

宗教、たとえば浄土真宗において、人間は阿弥陀如来という絶対者から救済される「客体」として位置づけられている。宗教から「独立」を果たしたはずの近代哲学の領域においても、このシリーズの「序論」で概観したように、たとえばヘーゲルの哲学で「主語」として位置づけられているのは依然として「神」なのである。けれども中山みきの思想においては、一貫して「人間」が主語になっている。そこを、見なければならないと思う。

中山みきという人自身は、飽くまで「神」としての立場から自分の思想を語っているのである。しかしながら彼女が説いた「神」は、人間にとって「他者」であるようでいて、究極のところでは「他者」ではない。「神」は人間の「親」であると彼女は説くわけだが、すべての人間は「親」から生まれると同時に、自らもまた他の人間の「親」となってゆく可能性ないし本質性を宿している。だから人間には「神」の気持ちが「わかる」はずだと彼女は強調している。それで「思案せよ」という言葉が出てくるのである。「神」という何を考えているか分からない強大な力を持った存在の意思に、何も考えずただ黙って従え、ということを要求してくる他の宗教一般とは、その点が根本的に違っていると私は感じる。

中山みきという人が説いた思想に「罪」や「罰」の概念が存在していないのは、そうした理由によっている。彼女が説いた「神」は、決して人を裁かない。言い換えるなら、特定の人間に対しお前は生きていても害悪にしかならない人間だと一方的に決めつけて死刑を宣告してくるようなことは、間違ってもしない。「親」である「神」にとって、人間は誰もが「自分の身体の一部」であるような存在であり、その誰か一人でも傷ついたり殺されたりしたら、小指の先の怪我が全身にこたえるのと同じように、「神」自身が痛みと苦しみを感じることになるのである。だから「神」の中には、すべての人間に対してひたすら「たすけたい」「たすかってほしい」という思いしか存在していない。その気持ちが、同じ「神」から生まれた子どもたちには必ず「わかる」はずだと確信し、世界中のすべての人々に対して同じように「たすけたい」「たすかってほしい」という気持ちを持ってほしいと、自分が殺されても訴え続けたのが、中山みきという人の生涯だった。他の大方の宗教が多かれ少なかれ「善悪二元論」の立場をとり、そのことを通して人間社会に存在する差別や戦争が正当化されてきたことの一方で、中山みきという人が説いたのは「善一元論」と言うべき思想だったと私は受けとめている。

したがって、中山みきという人を慕って彼女のもとに寄り集まった人々が、その「親心」に触れて「救われた」「許された」と自分の喜びを語ることそれ自体は自由であるわけだが、彼女自身にしてみれば「そうしたかったからそうした」というだけの話であるにすぎず、別に人から感謝されることを求めていたわけではなかったはずだと思う。自分と向き合うすべての人たちに対し、彼女が本当に求めていたのは、「自分と同じように『人をたすけたい』という気持ちを持ってくれ」、ということだったはずなのである。それにも関わらず、「おやさま」という人は「普通の人にはできないこと」をやった人だからスゴい、自分たちにはとても真似できないし理解もできない、といったような言葉ばかりを並べ立てて、それで中山みきという人が「喜ぶ」と考えている天理教の人たちの態度というのは、中山みきという人のことを一番「わかっていない」と言うか、「わかろうとしていない」人の取る態度なのではないかと、私には思えてならない。

そもそも、「罪」や「罰」といった概念が存在していないところに、「許す」という行為は成立するものなのだろうか。彼女のつくった「みかぐらうた」には

ふしぎなたすけハこのところ

をびやほふそのゆるしだす

不思議な救けはこの所

帯屋・疱瘡の許し出す

という一節もあったりしているのだが、この場合の「ゆるし」とは、人間の「罪」や「間違った行為」に対するそれとはタイプの違ったものであるように思われる。それについては、回を改めて詳しく論じてみることにしたい。

私が「許す」という言葉に何となく引っかかりを感じるのは、それが「権力」というものの存在を受け入れた上にしか成立しない概念であるように思われるからなのである。上のマンガの筋に沿って言うなら、たとえば中山みきという人が強盗から包丁で脅されて、その恐怖を理由に相手が米俵を持ち去ることを「認めた」のだとした場合、彼女は単に「屈服」しただけなのであって、別に強盗のことを「許した」ことにはならない。強盗に入った男をそれに数倍する暴力で押さえつけ、生殺与奪の権をことごとく取り上げたその上で、初めて「許す」「許さない」が問題になってくることになるわけだ。そして長い人間の歴史においては、こうした場合、自分たちが暴力で制圧した相手にさらに「制裁」を加えることを「喜び」と感じる人間の方が常に多数派を占めてきたわけではあるのだけれど、中山みきという人はそういうことを「喜び」に感じることのできる人ではなかった。そのてん、「新しいタイプ」の人だったのだと感じるし、私も共感するのにやぶさかではないのだが、しかしこのケースにおいては、中山みきという人自身は「エラかった」わけでも何でもない。中山みきという人の背負っていた「大金持ちの庄屋のご新造さん」という社会的立場が「エラかった」と言うか、「強かった」というだけの話なのである。

しかしながら、中山みきという人が本当に「大金持ちの庄屋のご新造さん」であったかどうかは分からない、と言うか、実際にはそうでなかった可能性の方が極めて高いわけなのだ。それにも関わらず、後代の天理教の人たちは、中山みきという人が「大金持ちの庄屋のご新造さん」だったと言われなければ、彼女が「何でも許してくれる人」だったと聞かされても、「納得」することができなかった。そこが、問題であると思う。

中山みきという人と同時代に生き、直接その謦咳に触れていた信者の人たちにとって、彼女が「何でも許してくれる人」だったということは、他の言葉では表現しえないような意味でもって、まぎれもなく「事実」と言えることだったのだと思われる。けれども世の中の大多数の人々にとって、「許す」という行為は上述のように何らかの「権力」の裏付けを必要としているものであり、たとえば自分より貧しくて身分も低い人間から「お前が人間として生きることを許す」などと言われても、普通は受け入れられないと言うか、むしろ腹を立てて突っかかってくるのが一般的な反応というものだったのではないかと思う。その「腹立ち」が正当な根拠を持つものであるとは、私自身は全く思わないのだけれども。

「辛うじて自作農」と言える程度の家に嫁いだ「ほん何でもない百姓家の女」であったと身近な人たちが語り伝えているところの中山みきという人が、いつの間にか数多くの使用人や小作人に対する支配権を有した「大庄屋のご新造さん」であったというイメージのもとに語られるようになっていったのは、そうした世間の人たちに対して自分たちの教祖のことを少しでも「エラく」見せたいという天理教の人たちの「思惑」が働いていたことの結果に他ならなかったのではないか。という気が私はする。そうだとした場合、何が問題になってくるかというと、「人を許すことができるような存在にはそれなりの地位や権力が必要である」というそれこそ「世間並み」の感覚しか持ち合わせていなかった天理教の人たちの限界が、あたかも「中山みきという人自身の限界」であったかのように後世の人々から勘違いされてしまう可能性が生じてくることなのである。じじつ私自身は、長い間そういう勘違いをしていて、中山みきという人と「向き合い直す」ためにずいぶんな回り道をしなければならなかった経験を有している。

たとえばこのマンガの第4回の嫁入り当時の場面では、みきという人は使用人の人たちのことを「しげさん」「与作さん」と「さん付け」で呼んでいた。ところがこの回では「弥七!」「吾平!」という風に、「呼び捨て」の呼称を使っている。大庄屋の家政を切り盛りする立場に身が慣れて、立ち居振る舞いが明らかに「エラそう」になっているのである。しかし実際のところ、これくらい「エラそうな振る舞い」が「自然のもの」として身についている人間が主人公になっていなければ、この回のような逸話は恐らく「逸話」として成立しえない。そして中山みきという人が実際に「そういう人」であったのだとすれば、その教えはこの話の後半に出てくる「女乞食のおばさん」のように彼女と社会的立場を異にしている大多数の人々にとって、一生縁のないものでしかありえなかったことになってしまうのである。

けれども中山みきという人は、「そういう人」ではなかったはずだと私は思う。地位や権力を背景にしてしか語ることのできない「許し」や「救い」など、彼女は説かなかったはずだと思う。そして彼女の教えが直接それに触れた人々に与えた「自己肯定」の感覚、「自己解放」の感覚は、そんなものより遥かに広くて深いものに違いなかったはずだと思う。

多くの虚構によって歴史的に組み立てられてきた「人間中山みき」のイメージを解体し、彼女自身の説いた思想に照らしてその足取りを再構築してゆく作業に、いよいよやり甲斐が感じられるようになってきた気がしている。というわけで次回に続きます。

サポートしてくださいやなんて、そら自分からは言いにくいです。