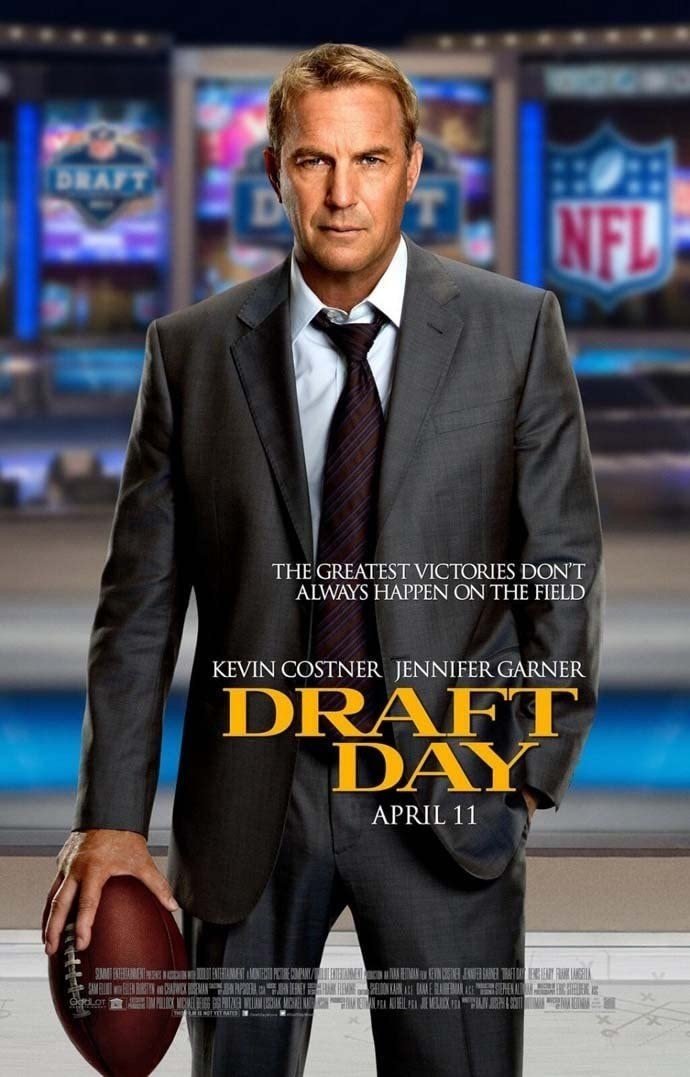

いつかどこかで見た映画 その50 『ドラフト・デイ』(2014年・アメリカ)

“Draft Day”

監督:アイヴァン・ライトマン 脚本:スコット・ロスマン、ラジブ・ジョセフ 出演:ケヴィン・コスナー、チャドウィック・ボーズマン、ジェニファー・ガーナー、クリス・バーマン、デイヴ・ドナルドソン、パトリック・セント・エスプリト、シャイ・マクブライド、ディオン・サンダース、テリー・クルーズ、アリアン・フォスター、フランク・ランジェラ、デニス・リアリー、サム・エリオット、ロザンナ・アークエット、ジム・ブラウン

2000年代に入って監督作がめっきり少なくなり、ファンにさびしい思いをさせていたアイヴァン・ライトマン。最近では、『JUNO/ジュノ』や『マイレージ、マイライフ』など息子のジェイソン・ライトマンの方が「監督」として注目され、これからのアメリカ映画を担う俊英との評価も高い。ーーまぁ、それはそれで父親冥利につきるのかもしれないが(そしてジェイソンの作品は、確かにどれもハズレなしの素晴らしさなのだが)、これでますますオヤジの方がもはや『ゴーストバスターズ』で知られる程度の“過去の人”扱いされているようで、この監督のファンとしては、やはりチトさびしいのである。

息子のジェイソン作品もユーモアを大事にするものの、基本的にはコンテンポラリーな「人間ドラマ」を撮る監督であるのに対し、父親のアイヴァンは「笑い」をメインとしたコメディ映画を専らとする。とは、もちろんその通り。その監督作品には、『夜霧のマンハッタン』や『デーブ』といったドラマ色の強い作品であってもかならず「笑い」の要素が盛り込まれている(……『夜霧の〜』におけるロバート・レッドフォードの、眠れぬ夜に踊る間抜けたあのタップ!)。

ほかにも、誰もがハリソン・フォード主演の冒険アクション映画を見に行ったつもりが、実は往年のボブ・ホープ作品のような“底抜け珍道中もの”だったという『6デイズ/7ナイツ』や、本来はシリアスなSFスリラーだった(らしい)脚本を、お下劣なシモネタ満載のギャグ映画にしてしまった『エボリューション』など、その我が道をいくさまは逆にたいしたものじゃないか。そもそも、あのコワモテ筋肉男シュワルツェネッガーをコメディに“開眼”させたのが、誰あろうライトマンなのである!

……そう、アイヴァン・ライトマンは、監督としてこれまで一貫してコメディ映画を、ほぼ“それだけ”を撮ってきた。しかも、このジャンルにおけるほとんどあらゆるカテゴリーを、ライトマンは手がけてきたと言ってよいだろう。ドタバタ風の学園コメディ(『ミートボール』)もあれば、軍隊コメディ(『パラダイス・アーミー』)もある。ホラー・コメディ(『ゴーストバスターズ』)にSFコメディ(『エボリューション』)、アクション・コメディ(『キンダガートン・コップ』『6デイズ/7ナイツ』)、さらにはブッとんだヒロインに振り回される狂騒的スクリューボール・コメディ(『Gガール 破壊的な彼女』)と、もはやなんでもござれ。もはや“分類不可能(!)”な『ジュニア』『ツインズ』というシュワちゃん主演の怪作コメディ(だが、これが泣けるのだ……)だって、ぜんぜん悪くない。ロビン・ウィリアムスとビリー・クリスタルの競演にナスターシャ・キンスキーがからむホームドラマ風コメディ『ファーザーズ・デイ』にしても、もっと評価されてしかるべきだろう。なかでも、フランク・キャプラの現代版といった社会派コメディの『デーブ』と、ミステリー・コメディ『夜霧のマンハッタン』は文句なしの秀作だったと、ぼくは信じて疑わない。

こうしてアイヴァン・ライトマンは、それぞれに現代的な“ひねり”を加えつつ、どの喜劇的カテゴリーにおいても実にウエルメイドな作品を残してきた。なにより彼の映画には、たとえどんなにシモネタ(『ファーザーズ・デイ』や『エボリューション』における「ウンチ」ネタ等々)やら、エキセントリックな人物像[キャラクター]やらを登場させても、たとえば『メリーに首ったけ』などファレリー兄弟監督作品のような「お下劣さ」というか、アクの強さがない(もっともファレリー兄弟作はそこに不思議な“愛嬌”があって、それはそれでニクめないんだが……)。どんなにコウトウムケイな展開であっても、最後は「人間」への向日性[ポジティヴィティ]に満ちたおだやかでハッピーな“めでたし、めでたし”で締めくくられる。ライトマン監督がコメディ作品にこだわるのは、きっと「ハッピーエンド」の映画しか撮りたくないからだ。

(……ところで、製作者[プロデューサー]としては自分の監督作よりも精力的な仕事ぶりのアイヴァン・ライトマン。こちらの業績を見たなら、初期のカナダ時代には、なんとデイヴィッド・クローネンバーグ監督の商業映画デビュー作『シーバース』や『ラビッド』製作と音楽(!)を担当していたのだった。その後も、『ベートーベン』シリーズなどコメディ映画が中心ながら、ときには同じカナダ出身のアトム・エゴヤンの『クロエ』や、中国の陳凱歌[チェン・カイコー]がアメリカで撮った『キリング・ミー・ソフトリー』、韓国映画の『箪笥』をリメイクした英国出身のトーマス&チャールズ・ガード兄弟監督による『ゲスト』といった異色作をプロデュースしている。いずれもアメリカ以外からの外国人[ストレンジャー]監督による“特異[ストレンジ]”な映画を、なぜライトマンが積極的に手がけるのか……。このあたり、デイヴィッド・リンチを大抜擢して『エレファント・マン』をプロデュースし、クローネンバーグに『ザ・フライ』を撮らせた、メル・ブルックス監督に通じるものがある気がする。どちらも「コメディ映画の監督」で、移民の子として生まれたユダヤ人であることも興味深い符号だが、今はそちらに立ち入る余裕がない……)

そして、ずばり「セックス」を主題にしながら、やはり実に“上品”なロマンチック・コメディだった『抱きたいカンケイ』から3年ぶりの監督最新作は、アメリカン・フットボールのプロリーグ(NFL)が舞台。とはいえ、『ドラフト・デイ』というタイトルが示すとおり、試合ではなく「ドラフト会議」をめぐるドラマだ。しかも、なにより驚いたのがこの映画、「コメディ」ではなかったのである……!

主演のケヴィン・コスナーが演じるサニーは、クリーブランド・ブラウンズを率いるGM(ゼネラル・マネージャー)。だが、就任してからの2シーズンはチームの成績が低迷し、ドラフト会議で有望な選手を獲得しなければ、チームも彼の地位も危うい。しかも、選手やファンからも慕われていた名監督の父を亡くし、彼のもとで働く恋人のアリ(ジェニファー・ガーナー)からは妊娠を告げられていた。

そんな彼のもとへ、ドラフトの1位指名権をもつライバル・チームのGMから連絡が入る。それはチームの将来にかかわる無謀なトレード話だったが、受け入れれば、今年の目玉である超大物ルーキーを指名できるというもの。その話を耳にしたオーナーのモリーナ(フランク・ランジェラ)はすでに大乗り気だが、監督のペン(デニス・リアリー)は猛反対。サニー自身もおおいに迷う……。

映画は、ドラフト会議の本番を12時間後にひかえた朝にはじまる。そこから描かれる、周囲の人間たちやチーム事情、ドラフト候補の選手たちにまで振りまわされ窮地に立たされながら、懸命に乗り切ろうとする主人公の姿。ーー正直いってアメフトの知識もなく、ましてやそのドラフト会議のシステムなどまるっきり知らない(そういうぼくのような観客のために、日本での上映前には簡単なルール説明が用意されているんだけれど)。が、そんなものはほとんど不要だった。もちろん、そういったルールや仕組みを知っているにこしたことはないが、ここで描かれているのは、人間対人間の徹底した「交渉戦」ーーそう、まさに“戦い”そのものだからだ。

GMとして、何とか自分のチームを強くしたい主人公サニー。彼のチーム事情を知るライバル・チームは、たくみなトレード話でゆさぶりをかけてくる。ドラフトの本番を迎えても、限られたギリギリの時間で続けられるネゴシエーション。知略の限りをつくしたそのホットなかけひきは、まるでデイヴィッド・マメットのピューリッツァー賞受賞の戯曲をジェームズ・フォーリー監督がほぼ完璧に映画化した傑作、『摩天楼を夢みて』を彷彿させる面白さだ。実際、“画面分割[スプリット・スクリーン]”を駆使して、別の場所にいる人物を同時に画面に登場させる演出は、きわめて「演劇的」なものだ。 しかし一方で、その分割された画面の閾(しきい)を人物が越えていく(!)あたりの、実に「映画的」なテクニックがまた心憎いのである。

人物たちが、語りあい、ときに怒鳴りあいながら、たがいに知力と死力の限りでしのぎをけずるさまを、監督のアイヴァン・ライトマンはスリリングに展開していく。……映画評論家の田中英司氏は、『トラフィック』や『エリン・ブロコビッチ』などの、内容の情報量の多さににくらべて上映時間の短いスティーブン・ソダーバーグ監督の作品を「圧縮映画」と呼び、《テンポのよい意味(=情報)の連続という映画技法は人間の「感情」を描くことより、「意志」を描くのに適している》と書く(『現代・アメリカ・映画』より引用)。この『ドラフト・デイ』もまた、膨大な会話(=情報)の応酬をテンポよく「圧縮」することで、主人公をはじめ登場人物たちの「意志」(と、「意地」)が火花をちらすさまが描かれるものだといってよいだろう。

ならば、まるで「アイヴァン・ライトマンの映画らしくない」のか、だって? しかしそんな作品にあっても、主人公サニーと恋人のアリの関係を知らないまま、何かとふたりの「邪魔」をしてしまう見習い助手リック(グリフィン・ニューマン)を登場させてしまうあたりが、やっぱり「ライトマンらしい」のである。そう、ハッキリ言ってこのデキの悪い青年キャラクターがいてもいなくても、映画には何の問題もないのである。が、あえてこの「コメディリリーフ」的存在を用意することで、あの心から気持ちいいラストシーンが迎えられたのだと思いたい。

そう、本作はだからこその素晴らしい「ハッピーエンド」であり、素晴らしいアイヴァン・ライトマンの映画なのだと。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?