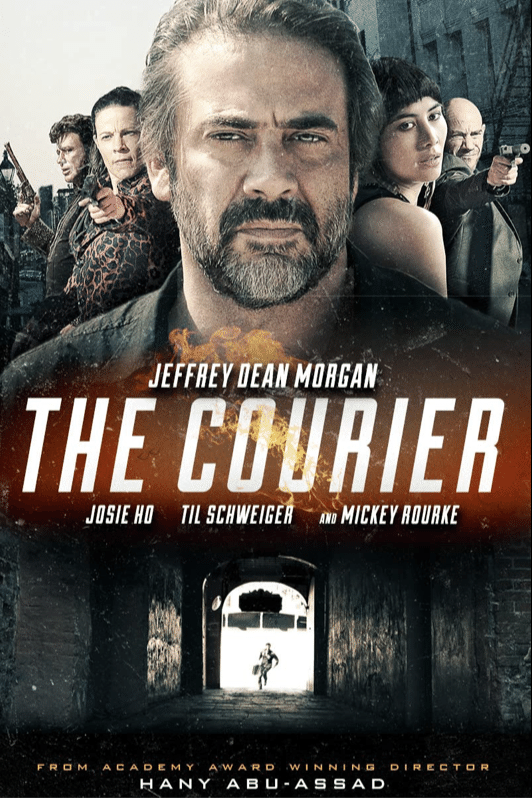

いつかどこかで見た映画 その116 『クーリエ 過去を運ぶ男』(2012年・アメリカ)

“The Courier”

監督:ハニ・アブ・アサド 脚本:ピート・ドリス、ブラノン・クームズ 撮影:アントニオ・カルヴァッシュ 出演:ジェフリー・ディーン・モーガン、ジョシー・ホー、ティル・シュヴァイガー、リリ・テイラー、ミゲル・フェラー、ミッキー・ローク

映画が終わって、いつもながらにエンド・タイトルが流れ出す。最初に登場するのは製作者の名前。と思ったら、次も製作者、そして次も、その次も、そのまた次も……。いやはや、結局『クーリエ 過去を運ぶ男』という映画で最も驚かされたのが、実は、この延々と続く製作者名のクレジットだったかもしれない。後で調べてみると、プロデューサー、エグゼクティブ・プロデューサーをあわせて総勢15名! まったく、よほどの超大作でも、ここまで製作者の名前がぞろぞろと列挙されることはないだろう。

大スターも出演せず、見るからに低予算で撮られたとおぼしい本作に、ここまで製作者が名を連ねるということ。つまるところそれは、いかにこの映画が複雑かつ困難な状況下で創られたか、ということの証明ではあるまいか。1本の映画が完成するまでに、かくも多くの人間が関わり、資金をかき集めなければならなかった……。たぶんそれは、これがパレスチナ人の監督によって撮られた「アメリカ映画」であるからだ。

パレスチナ在住の映画監督が、アメリカの劇場用映画を撮る。そんな例がこれまでにもあったのか、不勉強にしてぼくは知らない。けれど、それが稀有なというか、画期的なことだけは、両国の関係(もっとも、アメリカはパレスチナを〈国家〉として認めていないのだけれど)を少しでも考えてみたならあきらかだろう。しかも本作の監督ハニ・アブ・アサドは、前作『パラダイス・ナウ』によってアメリカで相当な物議を醸した人物となれば、なおさらだ。

残念ながらぼくは未見だが、《自爆テロのために身体に爆弾を巻きつけたパレスチナ青年二人を描く『パラダイス・ナウ』(05)は、ハリウッドの外国人記者が選ぶゴールデン・グローブ賞で外国語映画賞を受賞した。さらにパレスチナ映画として初めてアカデミー賞の外国語部門にもノミネートされたが、「この映画はまさにナチの映画だ」と非難するイスラエル支持派もいたので、授賞式に出席した彼の身を守るためFBIが警護についたという》(北島明弘)。そんないわくつきの監督が、アメリカに招かれ、「アメリカ映画」を撮る。しかもそれは、およそ政治的・社会的なテーマとは無縁の、ほとんど典型的[ルーティン]といってもよいアクション・スリラーなのである。

映画の冒頭、ジェットコースターの頂上に突き出た、細長い板に立たされている娘。彼女をこの絶体絶命の窮地に追い込んでいる男どもは、どうやら身代金か何かが届けられるのを待っているようだ。と、そこへ、約束の時間ぎりぎりに男が現れる。約束の品が入ったカバンを手に入れ、しばっていた娘の手綱をはなす悪党ども。だが彼女は、身体のバランスを失って転落してしまう!

とまあ、映画のメインタイトルが登場する前にこんな見せ場を用意するあたり、まずアサド監督は、観客にこれが“純粋”なエンターテインメントであり「アメリカ映画」であることを高らかに“宣言”する(……しかし、往年の海賊映画というより、『パイレーツ・オブ・カリビアン』あたりを意識(?)したかのようなこの“ベタ”な設定には、思わずニンマリさせられる)。その後の展開も、限られた時間内にある人物を捜し出すことを課せられた主人公が、そのために様々なトラブルに見舞われるーーといった、ハードボイルドな「探偵映画」ジャンルを忠実にたどったもの。小規模とはいえカーアクションや、街なかでの銃撃戦も盛り込んだあたり、その「アメリカ映画っぷり」はむしろ涙ぐましいほどではないか。

本作の主人公となるのは、ただ“運び屋[クーリエ]”とだけ呼ばれる男(ジェフリー・ディーン・モーガン)。どこか人生に疲弊した風情の中年男だが、コンピュータへのハッキングや銃の扱いにも手慣れた凄腕の持ち主だ(……言い忘れていたが、冒頭の墜落した娘は、クーリエの捨て身の活躍でことなきを得る。この男、身体能力も相当なのである)。どんなにヤバイ仕事であれ、中身も聞かずに荷物を目的の相手に届けるプロ中のプロだが、身寄りもなく、情報を提供してくれるボクシング・ジムの老トレーナー、スティッチ(マーク・マーゴリス)だけに心を許している。

そんなクーリエのもとへ、10万ドルの報酬で男が仕事を依頼してくる。それは、60時間以内に“イーヴル・シヴル”という男までカバンを届ける、というもの。ただしその男、暗黒街の顔役マックスウェルが飼っていた殺し屋か何かだという以外、顔も、生死も知られないまま、ただ「死に神」と恐れられている伝説的な存在なのだった。

……名前のない運び屋[クーリエ]が、顔のない「死に神」の行方を追い求める。しかしそんなクーリエ自身も、マックスウェルに雇われた殺し屋たちに自分が追われることとなってしまう。スティッチも殺され、彼が育ての親だったという中国系の美女アナ(ジェシー・ホー)とともに、ニューオリンズからラスベガスへと追跡&逃避行を続けるクーリエ。何度も絶体絶命のピンチを脱しながら、ついにマックスウェルと対峙したクーリエは、彼の口からある驚愕の事実(というか“真実”!)を知ることになる……。

ここで、もちろんその“真実”にふれるわけにはいかない(……けれど、本作の日本でのタイトルにある『過去を運ぶ男』の意味が、ここに至ってようやく分かる。とだけ、いっておこう。そして、マックスウェルを演じるのが、“エルヴィス・プレスリー(!)”に扮したミッキー・ロークであることも。ーーなるほど、これはローク主演の“あの映画”への目くばせというか、オマージュでもあったのか……)。とはいえ、このラストにおいてぼくたちは、主人公の男が〈自己[アイデンティティ]〉を喪失した存在であり、それゆえに“内なる危機[クライシス]”を抱え続けて生きてきたことを知らされる。そのことのだけは、どうしても指摘しておきたいと思う。

いささか唐突だが、パレスチナ人の思想家エドワード・W・サイードは、イスラエルという国家のなかでインサイダーであると同時にアウトサイダーとして生きざるを得ないパレスチナ人は、結果として「アイデンティティ・クライシス」に陥っているとして、こう述べている。

《パレスチナ人の文化の場合、奇妙なことに、己れ自身のアイデンティティは、しばしば「他者」として自覚されるのである。「パレスチナ」とは、他者たちにとっての意義を多分に帯びたものなので、パレスチナ人は、他者たちにとっての切迫した重要性というものをも同時に知覚することには、親密に自分のものとしてパレスチナを知覚することができないのだ》(『パレスチナとは何か』・島弘之訳)

「パレスチナ人」というだけでテロリスト扱いされ、アメリカや西側諸国から「パレスチナという国は存在しない」とされてきた彼らにとって、パレスチナという国家=国民としての「自己」は、常に「他者」からもたらされる。他の国や人々や文化が「パレスチナ」を語り“問題化”することで、パレスチナ人はそこ(=他者の言説)に「自己」をようやく見出すのだ。言いかえるなら、彼らは自らの「よるべなさ」を耐えつつ生きざるを得ないのである。

……ハニ・アブ・アサド監督は、前作『パラダイス・ナウ』日本公開時の足立正生との対談の中で、こう語っている。長いが、これもぜひ引用させていただきたい。《大事だったことは、私たちパレスチナ人は20年以上も占領下にあって、誰も自分たちのために闘う用意がなかったわけです。まず、PLO(パレスチナ 解放機構)が立ち上がり、それから日本赤軍が来て私たちの解放のために闘ってくれました。1972年のリッダ作戦(テルアビブ・ロッド空港事件/アラビア 語の発音はリッダ)です。少年だった私たちにとって、日本赤軍はヒーローでした。学校で、ひそかに「僕たちも勇気を持たなければ!」と言うようになりまし た。なぜなら、日本のような物質に恵まれた豊かな国の人たちが、その生活を捨てて、私たちのために死にに来てくれたのですから。多くのパレスチナ人は自分 たちがパレスチナ人だと言うことさえ恐れていましたが、勇気を持って、自分たちはパレスチナ人だと言うようになりました。占領下の暮らしぶりや、自分たち の権利などについて語り始めました。あなた方が私たちの意識を変えてくれたのです。これは、とても重要なことです。あなた方のような日本人が!!(感涙に むせぶ)とても感謝しているのです。ほんとうに、いつだって感謝しているのです。》(『パラダイス・ナウ』公式HPより)ーー「よるべなき民」だったパレスチナの人々が、こうして「日本人」に感謝していることの「意味」を、ぼくたちはあらためて考えなければならないだろう。

と、いささか映画から話がそれた。この『クーリエ 過去を運ぶ男』のラストにおける、主人公の“真実”は、まさに彼がそういった「よるべなさ」を生きる者だったことを突きつけるものだ。その時、ぼくたちはどうしてアサド監督がこの映画を手がけることにしたのかを、ようやく納得するだろう。伝統的かつ典型的な「アメリカ映画」としてのアクション・スリラーに他ならない本作において、アサド監督は、その主人公を「パレスチナ人」として描こうとした。少なくとも、自らも抱えてきた「アイデンティティ・クライシス」を主人公にたくすことで、アサド監督はこの映画にひとつの確固たる「独自性[アイデンティティ]を与えたのである。

もちろん、単純に「エンターテインメント」として見ても、この監督が意外なほど達者な手腕の持ち主であることがわかる(たぶん、『パラダイス・ナウ』にしても政治性以上に、その巧妙なストーリーテリングこそが西側において評価されたに違いない)。ニューオリンズやラスベガスを舞台としながら、他の映画とはまるで違った「風景」として捉える独特の眼差し(これには、撮影監督アントニオ・カルヴァッシュの力量に負うところも大きい)や、リアルな痛みをともなったアクション場面なども、一見に値いするものだ。主人公を演じるジェフリー・ディーン・モーガンの堂に入った渋いヒーローぶりはもちろん、ひと癖ある実力派の役者を揃えた配役も悪くない。

このままハニ・アブ・アサド監督は、西洋側にとどまって映画を撮るのか。それとも困難を承知で、イスラエル内における「アウトサイダー」としての映画人としての道を進むのか、それはわからない。ただひとついえるとすれば、これからも「場違い[アウト・オブ・プレイス]」(とは、前述のサイードの自伝の英語タイトルだ)なパレスチナ人としての「よるべなさ」を、どんな場所の、どんな映画にあっても表現してくれることだろう。そしてそれは、とても貴重なものであるだろうことを、ぼくは確信している。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?